中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】教育とつながる中国のeスポーツ産業

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】教育とつながる中国のeスポーツ産業

2019-03-13 19:30:00

教育とつながる中国のeスポーツ産業

|

|

2018年のChina Joyでも会期中に大小様々なeスポーツが開催された |

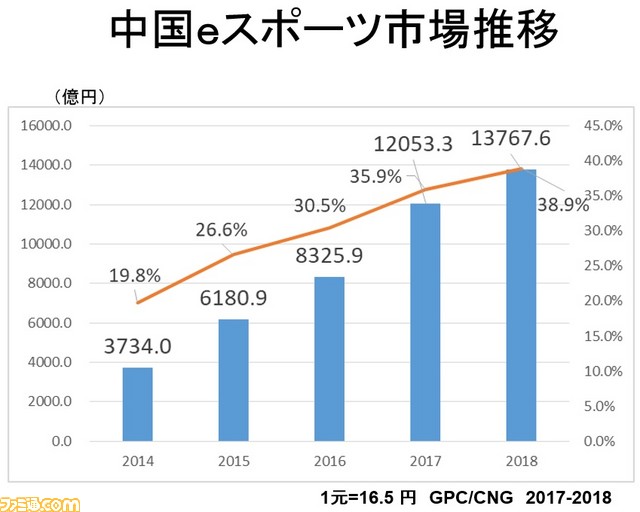

現在、中国ゲーム市場において最も影響力が高まっているのはeスポーツであるのは疑いようのない事実だ。GPC、CNGの調査によれば、中国eスポーツ市場は2018年、1兆3767億円(1元16.5円換算)と言われている。もっとも、これはeスポーツの種目となっているゲームの売上が主な収益源とされていることから、国内外で示されているeスポーツ市場の測定基準とは大きな隔たりがある。また、同調査で示されていたeスポーツ人口も2018年で4億人を突破しているが、この数値もeスポーツの種目となっているゲームをどれだけプレイしているかということを示唆していると考えられ、必ずしもこの中の全てのユーザーが何らかのトーナメントに参加しているというわけではないだろう。それにしても『荒野行動』、『伝説対決』、『PUBG Mobile』が中国産、『クラッシュロワイヤル』を開発したSupercell(スーパーセル)や『フォートナイト』のエピックゲームズ、さらに『リーグ・オブ・レジェンド』のライアットゲームズがいずれもテンセントの傘下と考えれば、その市場の底の広さがうかがえる。

|

|

既に1兆円市場となった中国eスポーツ市場。その大部分が、種目対象となっているゲーム売上からの数値であるため他国との簡単な比較は出来ないものの産業としての発展が進んでいるのは一目瞭然だ |

早期にスポーツ認定し1兆円市場を支えた国家体育総局

このような中、行政機関については、これまで国家体育総局が中心となって産業振興に努めてきたのは本ブログがこれまで示してきたとおりだ。まず同機関は、2003年にeスポーツ(電子競技)を第99項目のスポーツとして認定した。また、中国国内における電子競技大会もそのいくつか(NEST、NESO)の主催者として同機関が名を連ねている。

さらに2016年、国家体育総局は第十三次五カ年計画体育産業発展計画において、新興体育産業の一つとして「eスポーツ(電子競技運動及び管理)」をくみこみ[1]同産業振興に寄与する政策の実行に向けて動き始めた。同年から開催が始まった2016大学対抗のeスポーツトーナメントもその一環と言えよう。また、2018年、成都には量子光VSPNeスポーツセンターが、上海にはeスポーツセンターが設立されたのに加え、現在アリババが杭州でeスポーツパークを、この他にも北京や広州で同種の設備が建設中だが、これらも国家体育総局の政策を踏まえたうえでの展開と考えられる。

学部設置、奨学金制度、そして特待生枠-従来スポーツと同等の扱いへと進む高等教育

体育を司る行政機関が早期からeスポーツ振興に取り組んでいたのに対し教育機関はこれらの動向をこれまで静観してきた。ゲームをとりまく課題が、青少年教育という点では一筋縄ではいかないというのも関係していると考えられる。だが、2016年、中国における文部科学省に相当する教育部が、専門学校における追加科目として、「eスポーツ」を加えることを示した[2]。これを契機に、中国各地の職業学校や専門学校において、eスポーツコースが新設された。そればかりではない。eスポーツとゲーム実況など専門的に教えるeスポーツ専門学校なども設立されている。

また、前述のような専門学校に加え、四年制大学においてもeスポーツを専門に扱う教育機関が生まれている。その嚆矢となったのが中国伝媒大学南広学院eスポーツ学部である。同学部は、eスポーツ関連技術や運営について学ぶ「芸術及びテクノロジー学科」とeスポーツの解説や実況について学ぶ「放送及び司会芸術学科」で構成された[3]、eスポーツエコシステムの中核を学べる高等教育機関となっている。2017年開校に向けて学生募集をしたところ、2016年には59名枠に対し6000名が、翌年の180名枠に対し8000人が応募する程の人気学部となった[4]。

eスポーツ技能に優れた人材に対する特別入試も進んでいる。マカオ科技大学はスポーツ特待生制度において、2019-2020年の募集からマインドスポーツ項目に囲碁、チェスなどとならびeスポーツも加えている[5]。

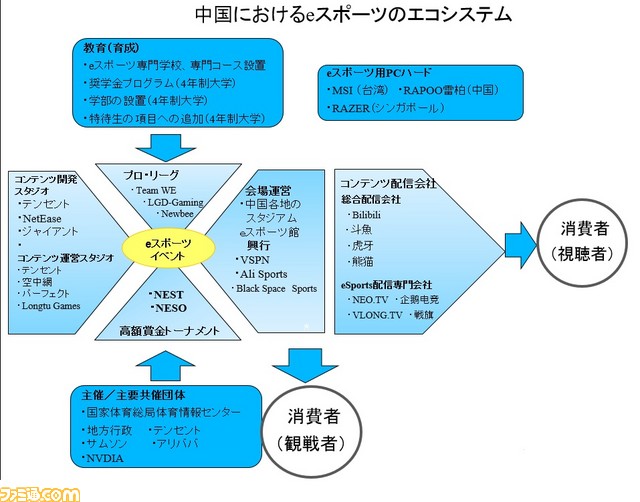

これらを以前示した中国ゲームエコシステムの構成図を改善したのが以下の図となる。

|

|

教育機関が従来のエコシステムに加わることでeスポーツをとりまく社会的エコシステムの形成が進んだと言える |

IPホルダーに加え、興行主、放送(実況)サービス、プロプレイヤーとその運営機関に、教育機関が加わることによって、同産業が堅固に確立される様が確認出来る。eスポーツが、これまでのゲームやオンラインサービスと全く違うものであることは、ゲーム業界の多くの人たちが既に知るところだが、少なくとも中国はその特徴を捉え更なる発展を進めるべく構造改革を進めているのだ。つまり、日本において同産業を発展させるためにはゲーム産業外で培われた知見を貪欲に取り込んでいく、または新たな知見を巧みに連携した新形態が望まれると言えよう。

【参考文献】

GPC IDC CNG (2018) 「2018年中国遊戯産業報告」(要約版)

【参考URL(本ブログ)】

ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶゲーム・サービス先進国中国(その1)

ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶゲーム・サービス先進国中国(その2)

【脚注】

[1]电竞产业:冠军显身手 孕育大市场(2018/9/1)新華網

[2]捜狐(2016/9/8)教育部新增电竞专业将于2017年实行

[3]中国伝媒大学南広学院

[4]網易(2018/12/21)「就业低、方向窄、越学越不爱游戏,电竞教育还有未来吗」

[5]騰訊体育(2019)打电竞也能上名校!揭秘首批特长生:优先选专业还有奖学金