中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶ、ゲーム・サービス先進国、中国

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶ、ゲーム・サービス先進国、中国

2018-03-01 17:00:00

とりわけ、そのような中でも重要な位置づけとなるのはeスポーツだ。さる2月1日、既存のeスポーツ関連3団体(一般社団法人日本eスポーツ協会、一般社団法人e-sports促進機構、一般社団法人日本eスポーツ連盟)を統合すると同時に、コンピュータエンターテインメント協会(CESA)、日本オンラインゲーム協会(JOGA)からの全面協力の元、一般社団法人“日本eスポーツ連合”(以下、JeSU)が正式に活動を開始、同時にeスポーツのプロライセンス制が導入された。このようにeスポーツを産業として成立させるための諸条件が確実に整いつつある。

|

そこで本コラムでは数回にわたり、中国におけるeスポーツの現状を伝えていく。まずは、筆者が、2006年4月28日にGzブレインの関連サイトでゲームに関するマーケティング分析をおこなう専門サイトF-ismにて掲載した記事を本誌で公開する。ここからも、中国においては、当時から、熱気を帯びており、行政側もそれに着目していたことが確認出来る。本稿、最後には筆者からの提言がなされているが、それが2006年当時の提言であることを踏まえるとより趣深い。

2006年の段階で既に注目されていた、中国eスポーツ

中国eスポーツ発展の源泉

もともと中国においてオンラインエンタテインメント普及のきっかけを作ったのが『カウンターストライク』、『DiabloII』そして『ウォーククラフトIII』であることからわかるように、eスポーツに興味を持つ中国ゲームユーザーはネットワークゲームが注目されはじめた頃からすでにある程度の規模で存在したと推定される。筆者が訪れた上海のネットカフェなどでも、MMORPGが中国において本格的に市場として立ち上がった2000年だったにも関わらず、ほとんどの人がプレイしていたのは『カウンターストライク』だった。

大学生は当然ながら、社会人にしても同僚などとともにネットカフェを訪れ、一緒にプレイしてストレスを発散する、といった形でゲームを楽しむ人が多数存在する。ただこれらのコンテンツは海賊版を使用してプレイするというケースが多く、ビジネスとしての成功ではなかったため(ネットカフェの集客要因にはなった可能性はあるが)あまり脚光を浴びていなかった。むしろネットカフェで最も遊ばれているゲームはオンラインゲームより、既述のような無料のネットワークゲームである。

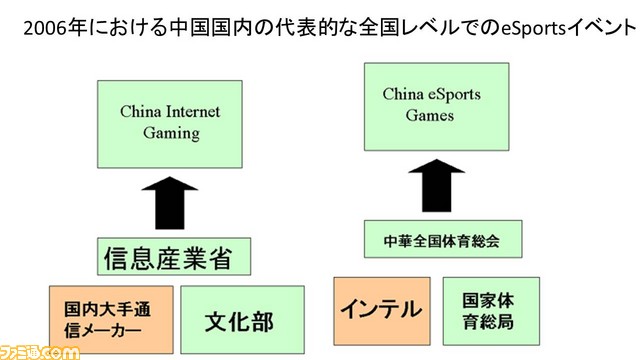

中国においてeスポーツは『カウンターストライク』とともに始まったと言っても過言ではない。同作品がネットカフェの随所で見られる状況となっていた2001年、World Cyber Games(WCG)の中国地区大会が開催された際、採用されたゲームタイトルが『カウンターストライク』だったのだ。その後、eスポーツはまずIT産業の発展と活用を望む信息産業部がその可能性に着目し、中国電子競技大会(China Internet Gaming、以下CIG)を主催、共催として文化部、共産党青年団、ならびに中国の大手通信企業が集い、2002年に開催したところから始まる。これによって、ネットカフェの集客を目的として遊ばれていた娯楽から競争という要素を一定のルール内で取り入れたスポーツとしての特徴が徐々に現われはじめた。

公式スポーツとしてのゲームと、本格的な競技会の開催

|

そして、オンラインゲームの成長が顕著だった2003年の11月18日には、第99項目の公式スポーツとまで認められる。これを契機に中国でより本格的にeスポーツを取り扱う動きが出てきた。当時、すでにWCG、ESWC、CPL、CALといった団体がeスポーツの各種イベントを産業基盤に乗せ、世界中でeイベントを行っていたこともあり、中国としてもスポーツとして競技を確立し、優れた能力をもったゲームプレイヤーはプロを目指せるという程度の産業基盤を整えるという意味から2004年からCEG(China eSports Games、全国電子競技運動会)が開催されたのだ。これは、中国によって主催される競技の正式名であり、CIGとは別に開催される、より本格的な競技会だ。2004年度には全項目合わせ3654人ものプレイヤーが参加した。競技項目は『スター・クラフト』、『ウォー・クラフト』、『カウンターストライク』、『FIFA』の4つだった。

それ以来、北京、上海などの主要都市を含む8つの地区で競技会が開催された。ある大会では、『カウンターストライク』の名手と言われるドイツのJohnny R氏や韓国の『ウォー・クラフトIII』の名プレイヤーSweet氏などを招いている。eスポーツが正式なスポーツとして登録されて以来、ここまで本格的に展開されていることは驚きだ。コンピューターゲームによる競技が正式スポーツと認められてから、eスポーツは常に中国国内で注目を浴びてきた。2004年に開催されたCEGが、中国十大体育ニュースの一つとして選ばれたことからもその様子がうかがえる。

健全なスポーツと文化交流としてのゲーム

2005年に開催されたCEG2005は更なる発展を見せた。カジュアルゲームを競う電子競技会も設立され、カジュアルゲームポータル最大手のTencent(騰訊)のゲーム『中国将棋』なども競技タイトルとして含まれている。また一般ゲームの競技種目としては、前述のゲームタイトルに加え、『ニード・フォー・スピード』並びに『NBAバスケットボール』が加わった。2005年6月上旬から開始された競技は北京、天津、上海、広東など十の省や市から十チームのプロゲーマーが集い、合計18ラウンド90セッションにより競技が行なわれた。

国内最初のプロゲーマーのみを集めた競技会となった今回も、第1回にひきつづき陝西チームが優勝している。なお、本大会からインテルがスポンサーとして加わった。ちなみに、このようなeスポーツのイベントでは、CEG開催におけるインテルのようにnVIDIAのようなGPU企業や、AOpenのようなグラフィックボード企業もこれらの競技会のスポンサーとなっており、半導体企業が積極的に中国のeスポーツ振興に関わっている様子がわかる。より本格的にeスポーツを展開していくには、PCのアップグレードは必須であり、そのような意味でもeスポーツ振興に伴う利権の探り合いが始まっているようだ。このような展開を受けて2005年12月から『電競中国』というeスポーツ専門誌が発刊された。

eスポーツはゲームの健全化に貢献するか

このような形で発展が進んだeスポーツだが、最近はその重要性がより顕著になった。それは、現在、『オンラインゲームにはまる』青少年が急激に増えたとされている事象と関係している。ゲームに限らず、インターネット依存症の問題が表面化する中国で、長期間ネットにつなぐ要因となるエンタテインメントは問題視されるようになってきた。青少年ネットワーク協会の調査では、インターネット依存症にかかっている人たちはそうでない人たちと比較し圧倒的に娯楽用途でインターネットを活用しているのがわかっている。そのような状況下、2005年には、MMORPGの長時間プレイが槍玉に挙げられ、それを制御するシステムが複数のオンラインゲームサービスにおいて導入されている。さらにその規制を強化するために、オンラインゲームアカウントを登録する際、実名でのID登録が義務付けされることが発表された。

このようにオンラインゲームにはまりにくい規制が導入される中、青少年たちが健全に遊べる娯楽が必要であると考えている青少年ネットワーク協会や、国家体育総局が以前にも増して注目しているのが、これらeSportsだ。『手軽に』、『明確なルール』のもと、『短時間』でプレイでき、他の人々とも『交流が図れる』このゲームが、健全な娯楽を提供するには最も適切だと考えているようだ。また、ルールが明確である上、言葉を必要としない。従って、自らの技能を競い合いながら国際的な活躍の場を求めることもできる。特に国家体育総局としては、これによって、隆盛を誇るゲーム産業に携わることができるきっかけを創ることにもなるため、期待をしている可能性が高い。現在、eスポーツの女性への普及を考えてか、女子専門競技会の計画も進めている。eスポーツはプレイすることそのものからは、利益を創出させにくい産業構造の元にあるため、MMORPGほど派手な展開がされなかったが、これら行政各機関が深くこの“スポーツ振興”に関わってくることが、どのような影響を与えるのか非常に興味深い。

日本のeスポーツへの関心に無さに危機感を抱いていた筆者

このような中、惜しむらくは、eスポーツに日本がほとんど関係していないことだ(掲載時)。中国のeスポーツは国際競技を視野に入れているため、競技種目として選出されるゲームは基本的にWCGなど国際競技会で採用されているゲームタイトルである。従って、日本ゲームが中国eスポーツの公式種目として採用されるには、国際大会で採用されるゲームでなければならないだろう。今回、テクモの『デッド・オア・アライブ2アルティメット』が2005年WCGの正式種目として選ばれたが、『ウイニングイレブン』シリーズや『鉄拳』シリーズ、『ストリートファイター』シリーズなど正式種目として採用されてもおかしくないタイトルが多々存在する。今後具体的に如何なる事業が中国eスポーツ産業から収益を上げていくか不透明だが、今後の動向について継続的に注目していくことで明らかになってくるだろう。その際は改めて詳細に報告していきたい。

[ Reported by 中村 彰憲 ]

(2006年4月28日掲載のF-ism海外市場アナリシス-アジアからの再掲)

【参照URL】

http://games.tom.com/1532/1533/20050111-128731.html

http://news.sina.com.cn/o/2004-10-27/14284054187s.shtml

http://sports.people.com.cn/GB/22155/34346/

http://sports.people.com.cn/GB/22155/34346/4027339.html

http://www.pcgames.com.cn/fight/cs/talk/0511/738553.html