中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】UNREAL FEST WEST、京都で開催。700人が見た、UE4の最前線とは!(その1)

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】UNREAL FEST WEST、京都で開催。700人が見た、UE4の最前線とは!(その1)

2018-05-10 17:30:00

|

京都コンピュータ学院 京都駅前校にて2018年4月21日、ゲーム開発用ミドルウェアUnreal Engine(以下、UE)に関する国内最大規模のカンファレンス、“UNREAL FEST WEST 2018が開催された。京都で開催されたのは昨年に続き、今回で二回目。なんと、今回はエピック・ゲームズCEOティム・スウィーニー氏が登壇し話題となった。本誌では、同氏に対してインタビューを敢行したが、筆者もそのセッションに参加し、古屋記者とともにいくつか質問をさせていただいた。そのセッションについてこちらから確認いただきたい。

そこで本稿から数回にわたり、大規模プロジェクトから個人クリエイターによるUE4を用いた開発事例など総勢7つのセッションから、筆者が注目したセッションを紹介していく。

『フォートナイト』で培った技術は惜しむことなく、 UE4コミュニティへ解放される

|

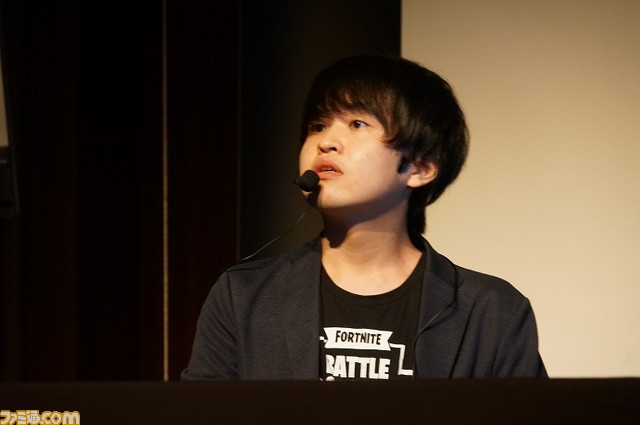

エピック・ゲームズ・ジャパンの澤田祐太朗氏

最初に紹介されたのが現在話題でエピック・ゲームズ開発によるバトルロイヤル型シューティングゲーム、『フォートナイト』の開発事例だ。エピック・ゲームズ・ジャパンエンジン・サポート・テクニシャンの澤田祐太朗氏が解説した。

まず、100人対戦の「バトルロイヤル」モードにおいて、如何にPCから、iOS、ならびにAndroid(現在開発中)まで、といった幅広いスペックの端末同士で2.5km×2.5kmの広大なマップ上で100人対戦のリアルタイム描画を実現したかについて解説がなされた。これは、グラフィックのクオリティ(外観)を保ちつつ、処理数を減らすということが必要となるが、そのために、開発工程において、UE4に既に実装されている陰影、アセット描画ならびにキャラクター動作における処理数の削減のための手法を活用したとのこと。

陰影の処理数削減の方法として、カスケードシャドウマップとレイトレース ディスタンス フィールド ソフト シャドウを組み合わせて使われていることが紹介された。カスケードシャドウマップは静的、動的モデルに関わらず、リアルタイムにオブジェクトの陰影を生成できる。だが、この機能のみを使うと陰影の長さに応じて画像処理の負荷が上昇してしまう。そこで、事前計算した3Dテクスチャを使用するレイトレース ディスタンス フィールド ソフト シャドウを活用することで処理の負荷を下げることが出来るからだ。

また、『フォートナイト』では、広いフィールド内に数多くのオブジェクトが描画される状況が多いが、それについては、LODならびにHLOD+ Impostorという技術を活用したと澤田氏。LODとは、Level of Detailの略称で、これはプレイヤーの視点から見て、オブジェクトが近距離か遠距離かを計算し、それに応じて描画モデルのポリゴン数を切り替える技術で、UE4では、外部ミドルウェア並びにUE4の内製ツールの双方で実現できる。もう一方の手法はHLODとImpostorの組み合わせだ。HLODとは、Hierarchical Level of Detailの略称で建物や木といった複数モデルのメッシュやマテリアルをマージしたうえでLODを実装する技術だ。だが、複数のモデルを塊として描画してしまうとさすがに描画時のクオリティが下がってしまう。そこで、アセットを各方向からあらかじめレンダリングしたテクスチャを用意し、ビルボードに張り付けることでマージ前のモデルが描画されたように見せかけることが出来る。あくまでもテクスチャなのでリアルタイムで陰影を描画することは不可能なため、陰影の変化が顕著となる近景オブジェクトの描写には向かないが遠景描画においては「自然な見た目」を再現しやすく且つコンピュータ負荷低減のために重要な役割を果たす。

この他に実装されたのが、描画されるキャラクターの重要度に応じてアニメーションの更新頻度を抑えるUpdate Rate Optimizationだ。プレイヤーにとって見えにくい遠方のキャラクターのフレームレートを意図的に下げる機能で、これもCPUの負荷削減に貢献する。このように、UE4では、様々な手法を用いてグラフィック処理速度を低減させることで幅広いスペックながら高品質な見栄えの良いグラフィック描画を実現している。なお、この他に100人対戦したサーバーシステムについても今回は重要な役割を果たしているがこれらの知見も次期バージョンのUE4に反映されるとのことだ。つまり、『フォートナイト』の知見を活かしたサード・パーティによるゲームがリリースされるようになるのだ。このようにエピック・ゲームズが常にUE4コミュニティを意識しながら自社コンテンツの開発にも取り組んでいることが明らかとなった。

『電車でGO!!』がUE4で実現した「地味」ながら「丁寧」な街づくりで実現する圧倒的な没入感

|

左から

Visual Works

リードエンジニア

小野 豊氏

リードテクニカルアーティスト

尾崎 義規氏

テクノロジー&プロダクションマネージャー

河合 裕文氏

ジェネラル マネージャー/チーフクリエイティブディレクター

生守 一行氏

業務用筐体での開発事例についても紹介された。Visual Works(以下、VW)による『電車でGO!!』の開発に関する講演だ。同社はもともとスクウェア・エニックスグループにおいて主にCG制作をおこなってきたが、『電車でGO!』新ブランドとして進化させるという目標のもと、グループ会社の株式会社タイトーから、VWにも参加要請が下ったのだ。当初、グラフィック監修が主な業務だったが、2016年11月に実施したロケテストの結果、ゲーム体験の価値を向上させるためVWも開発に参画することを決定。VWは人員を増員して取り組み、最終的に同プロジェクトは、2017年11月7日、大型の3画面モニターにタッチパネルを採用した業務用筐体『電車でGO!!』として見事に生まれ変わった。同筐体は全国各地に配置され、ブランドとして進化させるという目標を達成した。現在は、VWがこのプロジェクトに主体的な立場で開発と運営に携わっている。

『電車でGO !』リーズを新ブランドとして立ち上げるうえで、改めて検討したのがコンセプトだ。

「電車運転士になり切る」という前作での目標を達成するうえで、さらなる没入感やアーケード独自の体験価値をグラフィック、表示デバイス、現代的ゲームデザイン、立体音響及びそれに伴う座席振動などそれぞれの視点から追求していった。そのような中、グラフィックデザインの方針は、リアルよりも魅力的な「リアルっぽい」表現を追求することとなった。例えば、東京の空はかなりどんよりとしている場合が多いが、昼のシーンには鮮やかな青に白雲が映える、沖縄で撮影した空を取り入れている。

また、筐体設計は、VRの活用も含め検討を進め、画面モニターの配置も2面、コの字に配置した3面と検討し、現在のハの字型を採用した。モニターサイズなどもいくつかのバージョンを検証しつつ、最終的にメインモニターを55インチ、左右モニターを双方43インチとした。

一方、その他のシーンをどう表現するかは、ゲームデザインのコンセプトと関連している。「電車運転士になり切る」ために駅の停止位置にぴったりと電車を停めるという「地味」でシンプルなゲームの目標を達成するのが本シリーズのコアであり、それを実現するためにもグラフィックは誰もが日々過ごしている日常世界を描く必要があると結論づけた。これは、プレイ中に、景色を「当たり前」として認識してもらわなければならないため、ごまかしがきかないことを意味する。従って、グラフィックデザインにおいても丁寧につくりこむ必要がある。

そのためには、背景シーンを大量に制作しなければならない。そこで、山手線7駅6区間を1レベル内とし、区間を基準に、総数にして189にも及ぶサブレベルへと細分化している。 駅到着時に演出が入るが、その間にレベルをストリーミングしin/outをおこなった。朝、昼、夕方といったライティングシナリオも分割して、区間ごとにビルドしている。

なお、背景制作のルール化も進めた。例えばテクスチャの解像度については、レールを走行する場所から近景、中景、遠景で統一するなどだ。

また、建物もコンピューターに負荷をかけずに大量に配置しなければならない。そこで、搭乗する沿線のモックアップを作成し、レールを走行する場所を基点に、街の特徴を示すユニークな特徴の建物、既存データを加工し、シルエットや大きさなどで独自性を表現する建物、使いまわすために汎用性を持たせる建物とで分類した。この中で、街の特徴を示すユニークな特徴の建物は1区間で20程度とした。これらの建物については、対象区間の建物を実際に撮影して仕様書をつくるなどして指示内容を明確化した。この他に、駅のつくりなども状況にあわせて改変している。例えば駅の近くに見通しのいい道路がある場合、遠景のビルまで見えてしまうことから、道路の方向を変えるなどして遠景まで見えないように加工するなどだ。とりわけ、本作は、3画面仕様であるため、正面画面が問題なくても、左右に配置される画面で問題が発生する場合もあるため、その点も注意しながら背景制作の指示をしたとのこと。このような努力によって、街の雰囲気はそのままながら、コンピュータに負荷がかかりすぎないように対応している。なお、既存データを加工し、シルエットや大きさなどで独自性を表現する建物の配置も1区間40程度と定めた。さらに自然な風景としての演出として、駅の群衆、行き交う車を配置しつつ空には群をなす鳥や、ジェット機など配置するなどをしていた。

エンジニア的な工夫としては如何に「違和感がなく、没入感の高い地味な状態」を実現したかについての解説がなされた。ロケーションテスト版の段階ではプレイヤーからの視点から複数画面における投影画像の不一致、遠方の建物や路線のちらつき、処理落ちなどの問題が確認され、ゲームデザイン自体が地味なことから、これらが逆に目立ってしまうこともあり、徹底的に対応するべくいくつかの施策が講じられた。まずは、メイン及びサブモニターと、操作補助用モニターといった画面構成でグラフィックを同時に描画することをふまえひとつのゲームウィンドウを Split Screen 機能で仮想的に4分割し、各モニター画面に対応付けることで、PCが1台だけでも画面の整合性をチェックできるように工夫している。その際、モニター間で、オブジェクトがつながって見えるように筐体の設計図からプレイヤー視野角を想定し、カメラ画角と一致させ没入感を向上させた。

また、普通列車のシミュレーションということもあり、速度感はそもそもあまりないが、それが違和感に繋がっているという状況を確認した。速度感を向上させる演出としては広角表現が有効だが、もしそのまま実装すると見える範囲が広くなってしまい、新たに建物などを追加しなければならないことになる。そこで、3画面全体の画角は常に一定としつつ、プレイヤーの視線が集中する中央近くの画角のみ広くしながら、画面のつながりは違和感ないように調整した。これを可変画角として実装している。この他にもエイリアシング(画面のチラつき)に対応するために路線の枕木をひとまとめにして処理するようにしたり、画面上に描画されるフォントやUI、駅間で配置したりするおよそ1000体にも及ぶ群衆などの処理の効率化など様々な手法が試みられている旨が語られた。このように、本講演では『電車でGO!!』における「さりげない日常」を生み出すために、グラフィックアーティストからエンジニアと実に様々な人の力によって実現している状況がつまびらかとなった。