中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に見るメディアミックス戦略の正統進化

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に見るメディアミックス戦略の正統進化

2023-05-31 15:30:00

劇場映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の快進撃が続いている。「ミニオンズ」シリーズなどでヒットを連発しているユニバーサル傘下のCGアニメスタジオ、イルミネーションと任天堂が共同で制作し、ユニバーサル・ピクチャーズが配給を手掛ける同作は、北米などで公開されてから2ヵ月近くたった今もグローバル規模で様々な記録を塗り替えている。

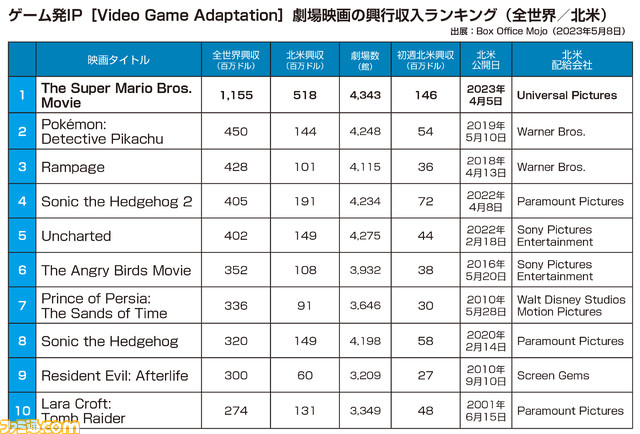

北米ではまず、オープニング興行収入ならびに歴代興行収入において、ゲーム発IPの映画化作品としての新記録を樹立。5月第一週時点で興行収入5億ドルを突破した。これにより、北米歴代興行収入ランキングで19位となり、トップ20入りを果たす。イルミネーション制作作品として、既にこれまでで最高の興行収入を稼いだ結果となり、配給元であるユニバーサル・スタジオにとっても、2015年の『ジュラシック・ワールド』に次ぐ歴代2位の興行収入となった。全世界の興行成績でも、ゲーム発IPとして初めて興行収入10億ドルを突破し、さらに12.5億ドルとなった5月22日の公式発表では、劇場アニメ作品の歴代興行収入成績においても、2018年の『インクレディブル・ファミリー』を抜いて歴代3位につけている(ファミ通.com2023年5月24日記事)。歴代1位の『アナと雪の女王2』(興収12.8億ドル)、同2位の『アナと雪の女王』(興収14.5億ドル)にも迫っており、頂点の座も視野に入ってきた(興行収入はBox Office Mojoの集計に基づく)。

|

北米から3週遅れで公開された日本国内においては、公開後4日で興行収入20億円を突破。海外と同様順調に観客を動員し、5月29日の公式発表では公開31日で累計観客動員数70万人に達し、興行収入は国内公開の洋画アニメ史上最速での100億円突破を果たした(ファミ通.com2023年5月24日記事)。このように国内外においてヒットを続け、ゲーム発IP映画としても、日本発IPとしても、さらには劇場用アニメーションとしても未踏の領域に踏み入れつつあるのが『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』なのだ。

今回、注目すべきは、任天堂がスーパーマリオという有力IPを軸に近年積み上げてきたシェアード・ユニバース的発想の協業と共創が大きな成功に結びついたという点だ。同社の決算報告などでの戦略方針説明会などを確認すると、転換期は今から8年前、2015年の自社IPメディアミックス戦略に大きな節目がある。そこで本稿では、過去の「スーパーマリオ」シリーズにおけるメディアミックス戦略を確認しつつ、2015年の戦略的な転換をきっかけとしたその後の展開について検証していく。

|

初代マリオから始まっていたメディアミックス

スーパーマリオのメディアミックスのはしりは、今から40年近く前、1985年にファミリーコンピュータ用『スーパーマリオブラザーズ』がリリースされ、社会現象となった頃までさかのぼる。『スーパーマリオブラザーズ』の社会現象化は、徳間書店より同年10月31日により発売された『スーパーマリオブラザーズ 完全攻略本』(ファミリーコンピュータMagazine編集部編)が1985年と1986年の2年にわたり連続して年間単行本ベストセラーランキングの1位を飾る快挙を生み、その後のゲーム専門雑誌発刊ラッシュの一要因にもなった。以降、ひとつのジャンルとして確立されたゲーム攻略本や、ゲーム専門雑誌の目玉とも言える攻略コーナーは、ゲームの進行をプレイ画像と解説で追っていく、いわゆる「読むゲームプレイ」だった。ゲームのリリースと攻略出版物はセットでの展開が成立しており、既にメディアミックス的であったと言える。

一方一大ブームとなったスーパーマリオは、コミックやアニメへも早々に展開されていった。初期の代表的なものとしては、小学館「コロコロコミック」の最長寿連載(※1)である『スーパーマリオくん』の作家で、スーパーマリオコミック作品の代表的漫画家として知られる沢田ユキオ氏が、「小学三年生」(1986年2月号/小学館)に読み切りで書き下ろした『スーパーマリオブラザーズ』がまず挙げられる。当時は、他にも、ファミコンゲームをテーマにした徳間書店の小学生向け月刊コミック雑誌「わんぱっくコミック」や講談社の月刊コミック誌「コミックボンボン」(代表的な掲載作品に、スーパーマリオのコミカライズ作家として沢田氏と双璧をなす本山一城氏のコミック『スーパーマリオ』がある)などでスーパーマリオをテーマとした連載漫画が展開され、単行本化も相次いだ。ただ、それぞれが、ギャグ漫画であったり、攻略ベースの漫画であったり、原作ゲームとは内容がまったく違うアドベンチャーゲームブックであったりと、コミカライズのテーマもジャンルも様々で、各出版社にライセンスした原作が自由な裁量で新たな制作物として世に出された印象だった。余談だが、1989年6月には、小説版作品として『スーパーマリオブラザーズ物語』(冬樹社)も出版された。

日本でのアニメ化については、1986年7月20日に劇場用アニメ『スーパーマリオブラザーズ ピーチ姫救出大作戦!』が公開されたのが最初だが、製作がスーパーマリオブラザーズ製作事務局とクレジットされ、ホリ企画制作、ホリプロダクション、バップ、日本テレビ音楽などが名を連ねているのが興味深い。現在で言うところの製作委員会に近い体制がとられ、声の主要キャストを古谷徹(マリオ)、水島裕(ルイージ)といった一線級の声優陣が固めつつ、ピーチ姫役に同年アイドルとしてデビューしたばかりの山瀬まみ、大魔王クッパに和田アキ子をキャスティングするなど、ホリプロ勢のタレントが参戦した作品となっていた。作品は、原作として任天堂がクレジットされ、随所でゲーム内の効果音などが使われ、各キャラクターの基本設定なども踏襲はしているものの、原作のゲームともコミカライズされた作品群とも別モノとなっていた。

海外でもコミカライズやアニメ展開が積極的に行われた。初出は、日本で『スーパーマリオブラザーズ』がブームになる以前の1983年のことだ。当時、北米で『ドンキーコング』がアーケードゲームとして販売され人気を博していたが、これを受けて、Marvel Comicsのゲーム専門総合誌「Blip」に、ドンキーコングとともにプレイヤーが操作するキャラクターであるマリオが登場したのだ。コミックシリーズとしては、Valiant Comicが任天堂からライセンスを受けたNintendo Comics Systemの一シリーズとして 『Super Mario Bros』を1990年に展開。複数のコミックシリーズを発売した。また、Nintendo of America(NOA)が発行していた総合ゲーム誌、「Nintendo Power」でも、1992年1月からコミック専門コーナーを設け、原作・竹熊健太郎氏、画・Charlie Nozawa氏によるコミック『Super Mario Adventures』を約1年連載。1993?94年にかけては、『Mario vs. Wario』が不定期で掲載された。

海外のアニメーション展開では、北米テレビ3大ネットワークのひとつ、CBSで80年代前半に放送されていた、アーケードゲームをテーマとしたカートゥーン『Saturday Supercade』内で『ドンキーコング』がフィーチャーされ、マリオとレディが主要キャラクターとして登場している。さらに、海外版ファミコンであるNintendo Entertainment System(NES)が北米で1985年に発売されると、1980年代後半?1990年代初めにかけて、同じく北米テレビ3大ネットワークのひとつであるNBCで『The Super Mario Bros. Super Show!』『The Adventures of Super Mario Bros. 3』『Super Mario World』がテレビアニメシリーズとして全3シーズンにわたって順次放送された(制作はDIC Entertainment)。

|

|

▲数々の関連書籍(左)と映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のポップ(右)。当時と現在ではデザインの雰囲気もかなり違う |

タッチポイントの拡張を優先し、世界観の解釈は幅広く許容

こうした当時の作品群は、ストーリーや世界観に、統一感があったとは言い難く、もっとも重要かつ基本的な主要キャラクターのデザイン然りである。昨今、IPをライセンス展開する際の常套手段である、スタイルガイドに沿った厳格なデザインがなされていたようには見えない。あえて好意的に言えばマルチバースだが、そうとすら呼べないほど原作から乖離していた。

ゲーム初のハリウッド作品と銘打って1993年の夏季に封切られた『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』は、その最たる例と言えよう。原作ゲームシリーズと共通するのは作品名と主要登場人物名ならびに服装の雰囲気や配管工という設定にとどまり、それ以外は原作ゲームと似ても似つかなかった。北米の代表的な映画批評サイトRotten Tomatoesにおけるユーザー評価は、批評家、観客ともに29%と極めて低い評価となったが、これに対して、マリオの生みの親である任天堂の宮本茂氏は、後に(公開から約20年後の2014年に開催された「第27回東京国際映画祭」のトークショーにて)当時を振り返って以下のような好意的な見解を示している。

「僕は『世界観を壊すな』とは言わない。作家性をもって違った解釈ができる作品は面白い」

当時の任天堂は、オリジナルから乖離するケースも含めて、ゲームのみでは接触できないユーザー層を増やすこと、すなわちタッチポイントの拡張を戦略の要にしていたことがうかがえる。これは、ファミコンタイトルの『スーパーマリオブラザーズ3』の全米における展開にも見て取れる。同タイトルは全米で1990年2月に発売されたが(日本での発売は1988年10月)、発売に先駆けてプレイ動画が全米においてはじめて公開したとされるのが、1989年12月15日に公開された映画『The Wizard』(邦題『スウィート・ロード』)の作中だったのだ。同映画は主人公の家出少年兄弟らが、全米ゲームトーナメントに出場すべくカリフォルニアを目指す中で家族の絆を取り戻すヒューマンロードムービーだが、物語のクライマックスとなるゲームトーナメントでプレイされる種目が『スーパーマリオブラザーズ3』だったのだ(任天堂が映画をスポンサードしており、他の任天堂タイトルも作中に登場する)。まさにメタなメディアミックスとも言えるが、タッチポイントを増やす戦略という意味では王道展開だった。こうした多岐にわたるユーザー接触のバリエーションが、世界中の人たちがゲームや任天堂ブランドを知るきっかけを生み出してきたのだ。

一方で、前述の宮本氏は、かつて『ドンキーコング』を開発する過程で、マリオの原型であるジャンプマン(本人は「ミスター・ビデオ」と呼んでいたという)のデザインを完成させた際、「自分の作るゲームに、全部こいつを使おうと思ってました」とも語っている(※2)。宮本氏は、手塚治虫や赤塚不二夫の漫画でも、同じキャラが多数の作品に登場することがあることに影響を受けていたと自己分析していたが、40年前にして、IPの横串展開を感覚的に決定していた先見性には、感服させられる。今のシェアード・ユニバースにつながる戦略性が、この当時から既に仕込まれていたとも言える。

以降、宮本氏は、マリオを中心に生み出されたキャラクターや世界観を活用して、様々な遊びへとファンをいざなってきた。同時に多様な解釈を許容した一連のメディアミックスはゲームをプレイしない層にも着実にその存在を示すという点で重要な役割を担っていたといえる。

ユニバーサルとの提携で新展開の狼煙あげる

任天堂のメディアミックス戦略において転換期が訪れたのは2015年だ。まず、同年5月7日に発表された米ユニバーサル・パークス&リゾーツ(現ユニバーサル・デスティネーションズ・アンド・エクスペリエンシズ)との提携(共同でユニバーサル運営のテーマパークで、任天堂ゲームの世界観を実体験できるアトラクションを開発していく提携)が、新戦略の狼煙(のろし)だった(ファミ通.com2015年5月7日記事)。

転換の具体的なビジョンが語られたのはその半年後、2015年10月29日の経営方針説明会でのこととなる。当時社長を務めていた君島達己氏が「任天堂IPによるゲーム人口拡大」を打ち出したのだ(※3)。このビジョンとともに、従来、ゲームビジネスに影響を与えない、サブ的に展開してきたキャラクタービジネスについて、専門部門を立ち上げたうえでIPビジネスをひとつの軸として積極的にキャラクター活用する方針が示された。これを機に、これまで行ってきた「ライセンシーによる多様な解釈を許容する」戦略から、「従来のライセンスビジネスでのスタイルガイドといったマニュアルレベルにとどまわらない、世界観監修」へと大きく舵を切ることになった。

戦略が形になるのは2021年のことだ。ユニバーサルとの提携で打ち出されたテーマパークが、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの一エリア、スーパー・ニンテンドー・ワールドとして3月18日にオープンし(ファミ通.com2021年3月18日記事)、2023年2月17日には、米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド内にもお目見え(ファミ通.com2022年12月16日記事)したばかりだ。さらには、そのいい流れのまま、冒頭で言及した映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が大きなムーブメントを作りつつある。これらのプロジェクトに共通するのは、徹底した「世界観」監修と、徹底した組織間協業関係である。これらを推進することで任天堂、ユニバーサルならびにイルミネーションがそれぞれのプロジェクトにおいて暗黙知の共有と価値共創によるメディアミックスを実現した。

「世界観」を以前にもまして統一化するように尽力した背景については、映画公開に合わせて宮本氏に対して行われた米国エンタメ情報誌「Variety」でのインタビュー内容で確認ができるが、前述の東京国際映画祭におけるトークショーでのコメントとは明らかにスタンスが変化している。

「映画は、映像化した人たちとライセンスした人たちの間に隔たりがある。一方、お客さんは、『ハリウッドに行って、このキャラクターがこう変わってしまった』という視点で見たがる。僕らはそうしたくなかった。だから(映像化する人たちと)一緒に作った」

これは、テーマパークについてもそっくり当てはまるだろう。以前は解釈の余地を与えてでも一般の人たちとの接点を増やしていたが、既に多くの人が本作に慣れ親しんでいるばかりか愛着を感じており、その愛着を持っているそのままの世界を他領域でも再現してもらいたいという期待に応えることが必須であるとの結論に至ったのだろう。

本気で作った現実世界とスクリーンの中のマリオ世界

実際、テーマパーク、映画ともに「世界観」における統一感を生み出すためにたゆまない努力が注ぎ込まれた。いずれも、企画段階から任天堂チームが綿密に携わってきたことが報告されている。テーマパークについては、「本当にマリオの世界を作ってやろう」との目標のもと、様々な工夫が施された。

例えば、ゲーム世界では単純にシーン変更でステージに進めることができるが、現実世界ではそれができないことからワープトンネルを入口に配置し、そこからたどり着く先でキノコ王国を眼前にできるといった客の動線が設定された。またアトラクション内の造形物、キャラクター、建築物などのオブジェクトがすべてゲーム世界の雰囲気を踏まえたデザインとなり、敵キャラクターやコインなどが、常にワールド内に動いているという演出を施した。これもゲーム内で敵キャラクターやアイテムが動いている様を再現するという意図があったという。

さらに、『ライド・アトラクション マリオカート ~クッパの挑戦状』でもAR技術をライドの一部へと統合することで、プレイフィールがまさに「マリオカート」シリーズ内に迷いこんだかの印象を得る境地に至れるまでに再現している。

テーマパーク同様、映画においても「ゲームを知らない人もファンにしつつ、ゲームをしている人については自分たちの知っているマリオだと言ってくれるように作る」、「ゲームを知る、知らないに拘わらず親子で映画に行き、どちらも楽しめる、退屈しない」という大方針を立て、作品作りを進めた。

結果的にまさにピーチ城やピーチ姫がその雄姿を披露する『マリオメーカー』風のアスレチックコース、クライマックスでフィーチャーされるマリオカートやレインボーロードなど各ステージのディテールや、主要キャラクターから始まりピノキオやボムキング、巨大ウツボに至るまでまさにゲームそのものを彷彿とさせるデザインが高いクオリティの再現度で登場している。イルミネーションのアーティストたちによる熟練したスキルが、文字通りキャラクターたちに命を吹き込んだのだ。

その他にも映画の作中では、任天堂ゲームやキャラクターならびに主要アイテムに関するイースターエッグ(隠れキャラ)が多数全編に散りばめられているが、これも既存ファンがその世界観を楽しめるようにということを最大の命題としている。一方で、物語展開についてはマリオがピーチとともにクッパに挑み、囚われの身となったルイージと脅威にさらされていたキノコ王国を救い英雄となるというシンプルかつ王道なストーリー展開で、これまでゲームをプレイしておらずとも内容が理解できる仕様になっている。

暗黙知の共有と価値共創を可能にした徹底的組織間協業

双方のプロジェクトにおいて世界観の統一を実現できた背景には、徹底した組織間協業関係がある。その相互関係は分厚いマニュアルで標準化を果たすグローバル型企業同士の取り組みというよりは、熟練工をパートナー企業に派遣し、暗黙知を継承することで品質の標準化を各国の工場で達成した日本型製造業の手法に近い。いずれの組織においても、それぞれのプロとしての強みを尊重しつつ、密な交流により「世界観」を落とし込んでいったのだ。

テーマパークのスーパー・ニンテンドー・ワールドについては、企画段階から双方の開発者が任天堂本社のある京都とユニバーサル・パークス&リゾーツ本社がある米オーランドを行き来しつつ、一緒にアイデアを考えていったという。その中でユニバーサル側からパーク運営の経験値に基づいたユーザー体験の最適化を想定したうえでの提案内容の絞り込みが行われ、そのアイデアとデザインの洗練化が繰り返され、最終的にはキャラクター監修グループの一部がNOAに移動し、NOA本拠のシアトルとオーランドで直接やりとりしながら開発を進めたという。

映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』においても、構想から10年、企画開始から7年にも及ぶこの長期的なプロジェクトながら、初期段階から宮本氏と、キャラクターデザインとデモシーンCGの制作専属のデザイナーで構成された任天堂の映画プロジェクトチームが毎週イルミネーション制作陣と会議を開いた。

その中で、任天堂サイドは、「ニューヨークのブリックリンで配管工を兄弟でやっている」というマリオの設定や「終わってもあきらめずに繰り返して挑戦することで自分が進化していく」というゲーム的テーゼは盛り込むように依頼しつつ、物語展開については提案しない、映画制作の本筋にはプロの制作陣に任せて口を出さないこととした。その代わり、脚本では書ききれないゲームの世界観を構成してきたひとつひとつのアクションやイベントデザインについては任天堂側が「ゲームで経験したアクションを本当に見せる」ための提案をしている。

これに対し、イルミネーションCEOのクリス・メレダンドリ氏によると、任天堂側は常に映画から得られない体験は何かを伝えてきたという。それはゲームを何度もプレイすることで得られるリッチな体験であり、それを別次元の映像体験で代替する必要があることだったという。映画における新しい要素を取り入れる必要があったときは、まず原作との整合性を尊重したうえでそれを拡張したのだという。メレダンドリ氏は、「デザイン、アニメーション、ストーリー、音楽など全ての要素について、細部まで共につくりあげた」とし、「素晴らしいパートナーシップだった」と述べている。この暗黙知へすら踏み込んだ文脈的な部分への細かな監修があったからこそ、多くの人が本作を観た際に、「ゲームのマリオがスクリーンで活躍している」という感動を与えることができたのだろう。

本来、ライセンシーがライセンサーにここまで寄り添って協働作業をすることはほとんど聞いたことがない。まさにこれは宮本氏が語っているようにライセンシー側となる、ユニバーサルやイルミネーションの制作チームが、原作に対して深く愛着を持っていたことと関係しているのだろう。宮本氏は、「イルミネーションのスタッフはみんなマリオのファンだった」と語っている。マリオのゲームに親しんできた幼少期の原体験があり、その基盤をもとにしながらも、表現者としてプロになっていることがライセンサーとの価値共創をより実現しやすくしているのだ。つまりこれは長年のタッチポイント拡張によりファンを増やしてきた過程を経た任天堂のコンテンツだからこそ、実現できた快挙とも言えるだろう。

シンプルに物語世界を形にしたNEW NINTENDO MODEL

ところで、当ブログでも幾度となくテーマにしてきたが、グローバルなエンタメ分野では、ここ10年ほど、複数のメディアコンテンツ間で物語展開の連続性や整合性をふまえつつ一体となってより大きな物語を生み出すトランスメディアストーリーテリング(TMS)という手法がひとつのトレンドとなっている。ただ、任天堂の今回の展開では、TMS的に連動させようといった取り組みまでは行われていない。これは逆に言えば、それぞれの領域での特徴を最大限に活かしてスーパーマリオの世界観を味わってもらうために、「ストーリー構想のための考察行為」を排除したと考えることもできる。

TMSによる「ユニバース」構想を持つメディアフランチャイズのハリウッドの成功例としては、複数のマーベルヒーロー映画間で共通の物語世界構築を目指すMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)や、作中の時代、世代ごとに3つの三部作を展開してひとつの壮大な世界を構築したスター・ウォーズ・ユニバースがあるが、このところ、こうしたTMSはシリーズが進めば進む程ストーリーが煩雑化する傾向から、例えばMCUにおいて、「MARVEL Fatigue」(マーベル疲れ)という言葉が生まれるなど、課題として提示されるようになってきた。対して、任天堂では、もし将来的に劇場版アニメ『大乱闘スマッシュブラザーズ』が出たとしても、MCUやSWのように話が複雑にならない方法を模索するのではないか? 今回、任天堂が同作において、シンプルなストーリーで古典的な映画体験への原点回帰を目指し、最新テクノロジーと先進的な概念(徹底したライセンサーとの価値共創)で実現した一連の手法は、「NINTENDO MODEL」としてハリウッド映画プロデューサーもあらためて注目せざるを得なくなるのではないだろうか。

任天堂、ユニバーサル、そしてイルミネーションという3つの組織は、それぞれが有する深い理解と技術――ゲーム制作、テーマパークアトラクション設計、劇場用CGアニメーション映画制作――という暗黙知を共有することで、スーパーマリオの世界観を新たな領域で再構築した。その結果、ファンだけでなく各領域の愛好者もともに楽しめるようなユーザー体験を提供することに成功し、それが全世界的な社会現象を引き起こした。この事例は、異業種間の協業と暗黙知の共有が新たな価値創造、すなわち価値共創へとつながる可能性を明確に示している。そして、これはまさに任天堂が組織として新たなフェーズに進化した瞬間ともいえるだろう。

※1:初出は小学館「別冊コロコロコミック」1990年11月号。その後、同社の学年誌など、複数誌で掲載され、現在も「コロコロコミック」で連載継続中。単行本の累計発行部数は51巻までの段階で850万部(任天堂公式サイト2016年10月20日更新「みんな知ってる!?スーパーマリオくん」より)に達している

※2:当時の任天堂社長だった故・岩田聡氏による公式サイトのコンテンツ「社長が訊く」」で、宮本茂氏がコメントしていた(2009年11月13日公開)

※3:2015年10月29日 経営方針説明会/第2四半期決算説明会発表資料の一部