中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】2021年はIPにおけるニューウェイブの台頭と新サイクルのはじまり(その4)

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】2021年はIPにおけるニューウェイブの台頭と新サイクルのはじまり(その4)

2021-02-05 17:00:00

(その3)ではイシイジロウ氏が『IPのつくりかたとひろげかた』で示したIP分析法に対し、ジェフ・ゴメス氏が自身の見解をハリウッドにおける状況を踏まえつつ示した。そして、いよいよ対談は佳境となり、テーマの中心もゲームへと移行する。

奇しくも(もしくは必然なのか)現在、様々なコンテンツに携わる両者だが、キャリアのスタートはテレビゲーム開発(イシイ氏)ならびにテーブルトップRPG雑誌編集及びゲームデザイン(ゴメス氏)と、「ゲーム」であるという共通点がある。そこで、最終章である今回は、ゲームクリエイターのこれからの時代におけるストーリーテリングの役割について、両者の見解を伺った。

|

|

▲ジェフ・ゴメス氏(左)とイシイジロウ氏(右)による奇跡の対談が実現した! |

スマホネイティブの時代におけるユーザートレンドの掴み方

Q:今の時代の IP展開において、作り手は如何にユーザートレンドを取り込んでいくのでしょうか?

イシイジロウ氏(以下、イシイ):現在、スマホゲームでは日本でトップクラスの『モンスターストライク』をアニメ化する際、スマホゲームのパブリッシャーはマーケティングデータをもっているので、それに一番合った作品をつくるということを考えていました。同作のユーザーは日本の中学生が主だったのですが、現在、彼らのような若い層はテレビを見ていません。YouTubeが視聴の中心です。そこで、通常、プロモーション的なアニメはテレビで放送するのですが、YouTubeでアニメーションをやろうと決めて成功しました。1話あたりの分数をYouTubeで人気のある7分にした事も成功の原因です。つまり、マーケティング調査結果があっての展開ですね。

また、新しい種苗はどこにあるかということをすごく探していますね。例えば、5年程前にクラウドファンディングの、キックスターターでアニメーションを制作しました。今では2.5次元舞台発の企画に取り組んでいます。また、ボードゲーム文化が日本ではやりつつあるのでそちらもプロジェクトを進めています。こういった新しい分野には、次のトレンドを決める優れたユーザーが参加する傾向にあると思っています。

ジェフ・ゴメス氏(以下、ゴメス): 数年前、韓国ドラマやK-popの世界的拡散が気になり、それにとても感銘を受けました。 もちろん、日本の方がうまくやってくれるだろうと期待していたからです。J-pop、アニメなど日本発によるストーリーテリングのクオリティーは素晴らしいですからね。 だから、韓国が展開しているものよりも優れているように見えたのです。そこで、私たちは彼らの手法を検証して感銘を受けました。韓国企業のやり方は単なるデータドリブンではないのです。韓国のマーケターは、オーディエンスが住んでいるコミュニティに移り住み、買い物に行き、学校に通い、現地の言語や好みを観察し、現地の人たちに直接話しかけているのです。 私たちはこれらをミクロ・ナラティブと呼んでいます。 ミクロ・ナラティブとは、オーディエンスのストーリーとは何か、彼らの人生経験、望み、嫌いな事などを分析し、私たちのプロジェクトに取り込んできました。韓国人はこういったストーリーの統合方法を形式化したようです。現在、スターライトランナーエンターテインメント(以下、SRE)では、様々なタイプの観客とネットワークを維持しており、対話を続けています。ですので、会社の平均年齢が高齢になっても、若者の言葉や感性に耳を傾け、それらのミクロ・ナラティブを私たちのプロジェクトに統合しているのです。

イシイ:すばらしいですね。しかし、感度の高いのユーザー層が次、どこにいくのかを探すのが面白いのですが、それは同時に難しいと感じています。

ゴメス:まさにそうですね。だからハリウッドでは、「あなたのストーリーはなんですか?」、「人気作品に例えると何になりますか?」といった質問が飛び交います。彼らは潜在的な客層を探るために聞いているのですが、私は個人的にはこういった姿勢があまり好きになれません。もちろん、完全にオリジナルなものを作りたいですからね。

新世代のメディアミックス/TMSにおいて、ゲームデザイナーは世界観構築デザイナーになる!

|

|

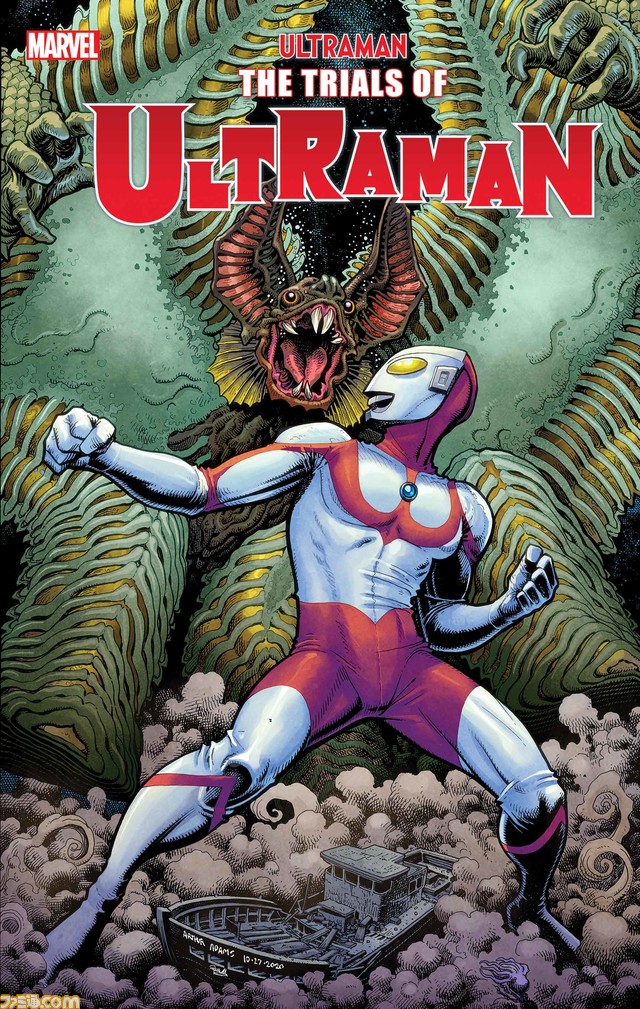

▲ゴメス氏が関わっているUltramanの北米展開。写真は「The Trails of Ultraman」で3月から発売予定だ。 |

Q:では、ゲームデザイナーという存在がこれからのストーリーテリングにおいてどのような役割を果たしうるのか聞いていきたいと思います。

ゴメス:それはいい質問ですね。テーブルトークRPGにしても3D空間で操作するビデオゲームをデザインするにしても、語り手は、観客がキャラクターとなって如何にその世界で活動し、時間を過ごすかを理解させなければなりません。なので、キャラクターが、細長い土管をたどるような直線的な物語ではなく、物語のシステムを作らないとならないのです。私から見るに、如何なるメディアプラットフォームにおいてトランスメディア的な知的財産を展開するにしても極めて重要な役割を担うと思います。

イシイ:ほぼ同じですね。。ストーリーやキャラクターは最もユーザーに伝わる部分ではあるのですが、その大元というのはやっぱり世界観そのキャラクターとストーリーを生み出すための世界観なんですね。 ですが、それを記述するのがただの文章だと、ストーリーとキャラクターが中心になってしまう。だから世界観を構築するというのはある意味でプログラムを記述しなければならないということです。 プログラムを記述しているからストーリーやキャラクターがそこから生み出されるわけですね。 で、それを作ることができるのはやっぱりゲームデザイナーであると。なので、これからのゲームデザイナーは、物語づくりにおいてすごく重要な役割を果たすだろうと考えています。

Q:メディアミックスの中でゲームを中心としたメディアミックスを作る場合、何が重要になってきますか?

|

|

▲イシイ氏の最新プロジェクトは人気フィギアゲームの舞台化!「ドラゴンギアス:再生の物語」 |

イシイ:メディアミックスを想定としたIPを作る場合、何がビジネスの中心なのかを考える必要があります。つまり、あるIPにおいて、ゲームがビジネスの中心にくるのか、映像メディアがビジネスの中心にくるのかを最初に見極めることが重要です。ゲームが中心なら、ビジネスとしてのゲームを最大化するための目的が、映像メディアのクリエイティブの方針になることもあるのです。そこを見極めると言うことです。

Q:ゴメスさんはこの意見をどう思いますか?

ゴメス: 非常に鋭いと思います。2つの例を挙げます。私がジェームズ・キャメロンによる『アバター』のプロジェクトに参加したとき、ユービーアイソフトによるビデオゲーム版『アバター』の開発計画を確認しました。その時、ゲームが非常に急いで作られていることに気づきました。品質管理やゲームにおけるストーリーも映画のテーマやそれが目指しているものとも合致していないという点も懸案事項となりました。そこで、私たちスターライトランナー・エンターテイメント(以下、SRE)が介入することを許可すべきだと伝えました。『アバター2』が上映されるまでには何年もかかることはわかっていたので、ゲームは本質的に、『アバター2』が上映するまでの間、「アバター」シリーズを牽引する原動力となる必要があったのです。 そのため、クオリティとテーマの連続性が非常に重要だと感じていました。しかし、彼らの解答は「ノー」だったのです。結果的にゲームがシリーズを牽引する原動力にならなかったのですが、これはとても残念なことです。

一方、「アサシン クリード」は、ビデオゲームとして生まれたシリーズです。 私たちは映画化を進めている際、この作品を検討し、「ある種のコスモロジーと長期的且つ叙事詩的な物語のデザインを作る必要がある」と伝えました。ですが長編映画が公開された際、そのようなものは感じられませんでした。ゲームメカニズムは、ゲームプレイには役立つものの、それがそのままエピック・ナラティブとなるわけではないのです。結果的に興行もあまりうまくいきませんでしたね。

イシイ:ゲームフリークさんのクリエイターと個人的に仲が良いんですけど、「ポケットモンスター」シリーズ(以下、「ポケモン」)はアニメーションとゲームがすごくうまくいった例なのですが、このシリーズは、ビジネスの中心がゲームやトレーディングカードでアニメーションはそれを成功させるために作られているわけですよね。アニメーションのストーリーテリングも、ゲームやカードゲームを売るためのストーリーテリングをすごく考えているのですが、重要なのはクリエイター同士が互いにリスペクトしているのがよく分かるんです。

あるとき、ゲームフリークのスタッフと話していたときに、アメリカで、ゲームの前にアニメが先行して放送されたことがきっかけで「ポケモン」が人気になったので、ポケモンはアニメから始まったと思われているということについて聞いたら、彼らはひとこと「すばらしいアニメーションをつくってくれてありがとうと言いたい」と言っていたんです。この時、どちらが先に始まったなどに拘らず、本当にリスペクトし合ってる素敵なプロジェクトだと思いました。アメリカではこのような関係は築き上げられるのですか?

ゴメス: 変わりつつあります。3Dで没入型のビデオゲームや、アメリカのオタク文化で生まれ育った世代がプロデューサーや映像監督として育ちつつあり、彼らはファンとの関係性をより理解しているからです。 彼らは漫画やゲームの映画やテレビドラマ化を進める際、原作に敬意を払うようになっています。 監督やプロデューサー、俳優は、これらの作品を映像化する際の不規則性といくつかの困難があることを認め、より多くの敬意を払うようになってきています。劇場用映画の『ポケモン』が成功したと判断出来るかは分かりませんが、原作シリーズに対するリスペクトはもっていたと思います。

TMSを活用すれば世界中のクリエイターを巻き込んだ巨大IPの誕生も視野に

Q:これからのIP展開はどのような方向に進むべきでしょうか?

ゴメス: 現在のストリーミングモデルには大きな課題があります。たとえば、Netflix (ネットフリックス)は、一度に5~10作もの新規IPを同じ月内に配信する場合があります。一度に全話視聴可能とするスタイルのため、ファンは数日でアニメを全話見てしまいます。こうなると、ファンとコンテンツの間で関係が構築されなくなってしまうのです。その結果、アニメファンはすぐに別のコンテンツに移動してしまうため、マーチャンダイジングやライセンス事業、およびその他のファンとのやり取りの機会を減少させてしまいます。なので、ストリーミングサービスは、作品とファンとの関係構築のために何をするべきか考えていく必要があるでしょう。

イシイ:たしかにNetflix (ネットフリックス)発の作品などはマーチャンダイジングなどに広がりづらそうですね。最近、新しいIPを作りながら実はビジネスの可能性を潰している可能性もあるのではと僕も感じています。ですが、それに対する答えは2点あります。ます、スマートフォン用ゲームの台頭にともなうゲームとアニメにおける立場逆転というのが一点目です。つまり、アニメが一気見に適した短期間展開をしたとしても、スマートフォンのゲームがファンとの長期的な関係を築けるようになっているのではと思うのです。毎週アニメを放送することの替わりになっていると。なので、アニメのポジションが変わっても、トランスメディア・ストーリーテリングの全体的な物語体験を良いものにするために、どうしたらいいか思案しているところです。

あともう一点目ですが、僕としてはクリエイティブにおいては、なんでもグローバルに進むのではなく、より自国の個性を生かす方向に集中するのではと思うのです。これは日本、アメリカ、双方のクリエイターが進むべきだと思っています。例えばMCUでも『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(以下、『シビル・ウォー』)は日本人には作れないし、社会や文化の描きかたとしてピンとはこない部分もあるかもしれませんけど、『シビル・ウォー』(アメリカンシビルウォー=南北戦争)というタイトルに日本人からは出てこないアメリカらしさを感じていると思うんです。また、日本の場合は、『鬼滅の刃』みたいなタイプが出てきています。なので、やはりアメリカのクリエイターはアメリカ人だから、日本のクリエイターは日本人だからこそ作れるコンテンツによって世界で勝負するべきだと思っています。

ゴメス: 現在、Netflix、Disney+ (ディズニープラス)、その他のストリーミングサービスなどの企業は、グローバルネットワークへの拡大に関心を持っています。人類における歴史の中でかつてないほどのグローバルネットワークが存在している現在、これらの企業は、積極的に世界各地において、映像制作資金を投入しているのです。なので、北欧で制作された北欧神話のコンテンツが、アメリカ向けにリメイクされて展開されるといったことが容易に行われるようになってきました。将来的には物語の一部がアメリカを舞台に、別の一部を日本で、その他の部分をイギリスで同じ世界線上で展開しながら、最終的には壮大なクロスオーバーが行われる作品が出来てもいいのではと思っています。「仮面ライダー」シリーズのクロスオーバー映画のようにね。これにより、これからは、一つの知的財産を他地域にローカライズするだけでなく、自国と他国の文化における相違を敬意とともに受け入れつつ、世界観を統一化するということが出来るようになるのではないでしょうか。

Q:皆さん、ありがとうございました!

ゴメス氏とイシイ氏の会話で改めて感じたのが、これからの時代におけるストーリーテリングでのゲームデザイナーという存在の重要性だ。直線的な物語体験も、映画やテレビドラマといった一つの媒体で優れた物語や強烈なメッセージを伝える作品ももちろん存続しつづけるが、新たなメディア体験をもたらすのは、これまでゴメス氏、イシイ氏の双方が提示してきた複数のメディア体験を全体像からデザインし、その最適化を可能とする人であり、現段階においてそのようなクリエイティブに関して経験を重ねてきたのがゲームデザイナーなのだ。つまり、ゲームデザイナーがストーリーテラーとしてのカリスマ性を発揮できる時代が「まさに今」なのである。

70年代後半にスティーブン・スピルバーグ監督やジョージ・ルーカスが突如台頭し、ブロックバスター型(大規模予算のイベント型)映画を生み出してきたように、ユーザー参加も含めた総合的なメディア体験をデザインし且つ、リアル、デジタルと関わらず多くの大衆を巻き込んで熱狂させる作り手が次々と頭角を現すのが2021年なのだ!そしてまさにこれがニューウェーブであり新サイクルの始まりと言える。

なお、今回の取材を受けてさらに踏み込んだ内容を2021年2月5日(金)23時30分から

【TRANSMEDIA/トランスメディア】HOLLYWOOD and JAPANと題してClubhouseにてトークを行う予定です。時間があう皆さんは是非、参加してください!

https://www.joinclubhouse.com/event/MO6wNZzL