中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】映画『えんとつ町のプぺル』プロジェクトが示すユーザー参加型デザインのこれから

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】映画『えんとつ町のプぺル』プロジェクトが示すユーザー参加型デザインのこれから

2020-12-11 20:00:00

トランスメディア・ストーリテリングを効果的に展開するうえで、ユーザー参加は欠かせない。しかし、それを意図的にデザインするのは極めて困難だ。だが昨今の試みでその例外が現れた。映画『えんとつの町プぺル』をはじめとした「西野亮廣ユニバース」(以下、「西野ユニバース」)がそれである。本稿では、中村研究室が自主的に参加している映画『えんとつ町のプぺル』応援企画を中心に、如何にこのプロジェクトにおいてユーザー参加を想定したデザインが行われたかを示す。

|

|

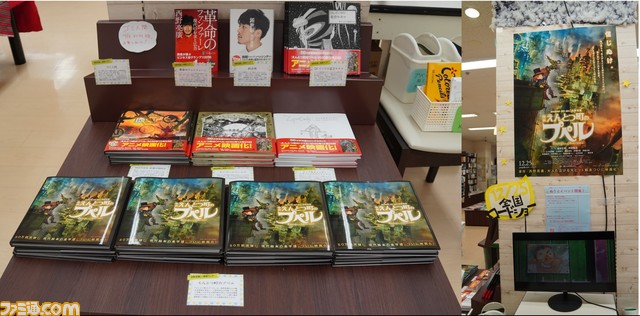

▲立命館大学衣笠キャンパス存心館地下にあるブックセンターふらっとに設置された西野亮廣氏の特設コーナー。ポスターは西野亮廣氏がTwitterアカウントで公開しているポスターデザインをそのままの仕様で学部のプリンターで印刷したものを活用している |

トランスメディア・ストーリテリング(TMS)の提唱者である南カリフォルニア大学コミュニケーション・ジャーナリズム・映像美術学部のヘンリー・ジェンキンズ教授は名著『Convergence Culture』(2007)の中で、プロデューサーはメディアコンテンツへのユーザー参加の重要性を説き始めていると同時に、物語の作り手も消費者参加のきっかけを作るという観点から物語を作り始めている※と述べている。だが、それをデザインすることは容易ではない。昨今、ユーザー参加という意味では、二次創作や、作品の解説動画、リアクション動画ならびにコスプレなど多数存在するが、一部、ガイドラインを設けている企業も存在するものの、そのほとんどは、黙認を前提に行われているのが実情だ。

そのような中、非商業の二次創作を容認するだけではなく、「映画の応援」をするためのガイドラインも明確に定めているのが映画『えんとつ町のプぺル』(以下、映画『プぺル』)を中心とした、「西野ユニバース」の作品群である。

なお、「西野ユニバース」の作品群は、TMSとしてデザインされている。まず、これまで制作されたすべての絵本に登場する世界や登場人物ならびに事象が、時間軸及び空間軸(そしておそらく、現実とつながる次元軸も)でつながっている。この点については、Youtubeで片コンハンナ氏が詳細に解説しているので、間違いないだろう。加えて、公式ホームページでも示されているように、映画『プぺル』は絵本の逸話を単純に移植したのではなく、そこで収まりきれなかった世界観や独自の物語展開が用意されており、絵本で確認出来なかった新たな物語のパズルを全体へとつなげることが出来るしくみになっているのだ。従って、ユーザー参加のデザインがすぐれているか否かは、「西野ユニバース」の将来を考えても重要な要素となるのは明らかだ。

本来は実現不可能な学生とブックセンターによる映画『えんとつ町のプぺル』応援企画

|

|

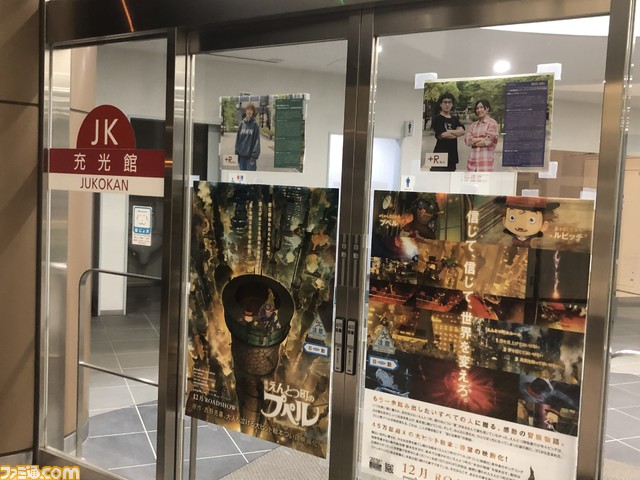

▲実践的授業に協力いただいたコンテンツであれば可というルールと映画『えんとつ町のプぺル』実行委員会のガイドラインに基づき掲示された大型ポスター。このポスターも学内プロ仕様のカラープリンターにより印刷がおこなわれた |

映画『プぺル』の特異性はここでは止まらない。というのも映画『プぺル』のエクゼクティブプロデューサーでもある西野亮廣氏が10月27日から同氏のTwitterアカウントにて公式ポスターのデジタルデータを公開したうえで「映画『えんとつ町のプペル』のポスターをダウンロード&プリントアウトして、お店や会社や、あなたの部屋に飾ってください。」とし、公式データを用いて、映画のプロモーションに一般のひとが参画することを認めた。更なる調査が必要になるかもしれないが、このようなことはおそらく前例がないだろう。これに加え、西野亮廣氏の著作物の非営利目的での利用については、株式会社NISHINOにおいて明確なガイドラインが定められている。

筆者が担当している科目では、これまで多くの企業とプロモーションイベントを企画、実施してきた(例えばこれなどはその一環で記事となっている>>)。だが、これらをやるためには、スクリーンショットを使用するといったことなど仔細にわたり、綿密に打ち合わせをしなければ実現できない。だいたい、こういった施策は短くて6ヵ月、一般的に10ヵ月程度の定期的な打ち合わせで実現するものなのだ。作品によるが、製作委員会の構成メンバーは多岐にわたり、それぞれの視点で如何なるメリットがあるかが議論される必要があり、それなりの効果(または社会的責任の遂行)があると判断されて初めてゴーサインが出るから当然と言えば当然のこと言える。

だが、映画『プぺル』の場合、もし、応援企画を進めたいのであれば、各種素材の使用に関して与えられたガイドラインに従って活用すれば、複雑な工程を経ることなく企画を考え、プロモーションに参画できる(逆に言えばそこまでの交渉や利害関係の交通整理を西野氏自ら責任のもとにやっているということになる。だが、これはこれでクリエイターにとっては尋常の無い負担となる。だから、前例がなかったとも言える)

そこで、筆者が担当している実習型授業において、映画『プぺル』の応援企画を授業の一環とすることとした。そのうえで、前述のルールを受講生に提示したうえで、10月末に企画コンペをおこなった。その中で学生側から提案されたのが、立命館大学衣笠キャンパスの地下にある「ブックセンターふらっと」とのコラボレーション企画だ。この交渉も担当となった学生によっておこなわれた。最初の1回目は筆者も付き添ったが、実は、このような企画は「ブックセンターふらっと」にとって非常に歓迎すべきものだったと後で当事者から伺うことが出来た。というのも、新型コロナの状況もあり、来客数が前年比で著しく下がっており、学生とともに話題性を高められる施策をしたかったのだという。そこで以降の準備は、授業中に進捗確認をおこないつつ、ブックセンターの方々からの指導を仰ぎながら、書店の一角をデザインすることとなった。

さらにここで変更が加えられた。受講生が西野亮廣氏のこれまでの著書を調べた結果、学生によっては、ビジネス書に興味を持つ人も出てくるだろうとの意見が多数提示されたのだ。また、TMSについては以前から学生に教えていたこともあり、絵本は大学生にも訴求しうる奥深い世界観があることを示すために『プぺル』以外の絵本もそろえるという決定がなされた。また、絵本やポップに加え、アニメとしてのクオリティの高い映画『プぺル』の予告編もほしいということとなり、こちらもYoutubeの公式チャンネルをループ再生し、それをPC用モニターに投影して掲示することとした。

『映画 えんとつ町のプぺル』予告1

▲こちらの動画を期間中ループ投影している

(C)西野亮廣/「映画えんとつ町のプペル」製作委員会

これらの施策は与えられたガイドラインの範囲内であるため、このまま実施することも可能だが、これまで綿密な会議と調整の中で施策を実施してきた筆者としてはなんとも歯がゆい気持ちでもあった。「許諾をいただいて、万が一という状況を避けたい」という想いだ。すると、そのような思いが通じたかのように、11月30日に「映画に関するお問い合わせについて」といったリリースが株式会社NISHINOから公開された。そこで、早速、プロモーション内容の詳細を書き上げ送信すると、12月2日に「この度は、映画「えんとつ町のプペル」の広報宣伝活動に多大なるご協力を頂きまして、本当に有難うございます。」との返信を得た。つまり、これらの活動が「公式に認められた」こととなる。そこで12月7日から、西野亮廣書籍コーナーの営業がブックセンターふらっとで開始された。この前後にあわせ、学部の基本棟である充光館の一角にも大型ポスターが掲示された。ブックセンターの担当者に伺うと、来場した学生たちの反応もすこぶるよく、ビジネス書も売れているという。さらに嬉しかったのは、当初、25日で終了しようと思ったキャンペーンを1月中旬まで延長してほしいとの依頼を受けたことだ。これについては学生も喜んでいた。

商業的プロモーション活動のエントリーとして重要な公式DIYプロモーションキャンペーン

|

|

▲正しいデータの提供と明確なガイドラインの提示で、ファンもブランドをそこなうことなく作品を応援できる |

今回、はじめて(そもそも前例が無いので当たり前なのだが)、公式のガイドラインにのみに基づき、大規模予算による劇場用アニメ作品の応援企画を実施したが、いわば公式承認のDo It Yourself (以下、DIY)型プロモーションというのは、インターンシップなどに行く前の学生たちに非常に有効だ。DIY型プロモーションという提案は一見、二次創作と同じと思われがちだが、そういうわけでは無い。公開可能なポスターデータは忠実に色、サイズなどをオリジナルに踏襲しなければならないため、その点は自ら確認しなければならない。その他、関連素材を作成する際も西野ユニバースの世界観に合致するか常に確認する必要がある。同時にキャンパス内でも企画を通すうえでは交渉が必要となるうえに実施期間も映画公開前には実施しなければならないという縛りが生まれる。この他にも実施した企画をより多くのひとに伝えるためのSNS企画を展開したり、学生個人もそれを拡げようと努力しなければならず、それも自ら考えて行動しなければならない。結果的に教員のみならず関係者への「報・連・相」が必須となる。つまり、短期間のうちに社会人基礎力を身につけることが出来るのだ。さらに公式Twitterを見る限り、このような施策は、立命館大学映像学部に留まらない。様々な場所で行われているようだ。おそらくこのようなDIYプロモーションの全体像は、映画『プぺル』が公開されてしばらくたってからその全貌が明らかとなるだろう。だが、今回、このような形で提示された、ファン(またはこの種の経験を学びの一環として必要としている人たち)による公式承認のプロモーション参加型活動という流れが、これを契機にどう発展していくのか、とりわけ、同業種の関係者や、ゲーム業界といった、関連業種の方々にどう波及していくのか、教育者としても、TMSをリアルタイムで研究している研究者と言う視点からも、注目して見守っていきたい。

※Jenkins, Henry 2007 Convergence Culture: Where old and new media collide. New York University Press: p 169