中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】トランスメディア・ストーリーテリング:ジ・オリジン(その2)

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】トランスメディア・ストーリーテリング:ジ・オリジン(その2)

2020-12-02 13:00:00

ハリウッドで、トランスメディア・ストーリーテリングという概念を普及させ、トランスメディアプロデューサー」というクレジットをアメリカ・プロデューサー協会に働きかけ、認めさせた張本人でもあるStarlight Runner Entertainment CEOのジェフ・ゴメス氏(Jeff Gomez)に立命館大学映像学部中村彰憲が直撃。その起源について直接聞いた。

|

|

▲『時空戦士テュロック』はゲーム、コミック、そしてウェブが連動されて展開された(Photo Provided by Jeff Gomez) |

『Gateway Magazines』が話題となったところで、ジェフ・ゴメス氏(以下、ゴメス氏)の才能に注目したのが、テーブルトークRPG(英語、Tabletop Roleplaying Game、以下、TRPG)やその設定書を企画、販売していた企業の老舗であるPalladium Booksだった。そこで、ゴメス氏は1990~1992年の間、ファンタジーからSFまで様々なTPRGにライターや編集者として携わった。このように、TRPGにおけるルールや世界観構築に関する実務について経験を重ねていった。

次に自身のキャリアとして選んだのがアメリカンコミックのパブリッシャーであったValiant Comicsであった。1993年に参加したのだが、同社は、アメリカンインディアンの血を継ぐ主人公が恐竜時代にタイムスリップするという冒険譚を描く「時空戦士テュロック」のIPを所持していたのだ。

1994年、Valiant Comicsはゲームパブリッシャー、Acclaim Entertainment傘下となり、Acclaim Comicsへと改名される。Acclaim Entertainmentといえば家庭用ゲーム機向けゲームソフトの開発と販売で創業し、以降、PCゲームやアーケードゲームへと発展を続けてきたスタジオだが、この統合後の新展開としてAcclaim Entertainment側から提案されたのが、当時、次世代機として開発が進んでいたニンテンドウ64向けに「時空戦士テュロック」をゲーム化することだったのだ。

その際、ゲームとマンガの双方に理解があるという理由から、Acclaim Comics側で「時空戦士テュロック」プロジェクトを進めることになったのが、ゴメス氏だった。

メディアミックス、J・R・Rトールキンやスタン・リー、様々な体験がひとつのモデルへと統合されていった『Turok』/『Magic the Gathering』

ここで活きてきたのが幼少時に体験した日本製メディアミックス体験だ。ゴメス氏はトップに「コミック、ウェブとゲームを連動させる担当」となることを名乗りあげたのだ。彼がその際、構想したのが、ゲーム版『時空戦士テュロック』をメインストーリーに据えつつ、コミック版はその前日譚を、そしてウェブサイトでは1950年代から描かれたコミックシリーズ(複数のパブリッシャーの受け継がれてきた)の物語を時系列で示す、ゲーム版で登場する武器やモンスターなどの解説を掲示するなど、メインストーリーの補完的役割を果たす物語世界の情報を展開するというものだった。

上司はこのアイデアに積極的ではなかったが、ゴメス氏は自分でそれを進めてしまったのだという。「ここで、マルチ・プラットフォーム・ストーリーテリングの有効性を示したと思います。」(ゴメス氏)

ただ、一般的に日本のメディアミックスは必ずしもそれぞれの展開において、世界観の整合性について意識してきたわけではない。それについては、欧米で生まれた作品から色濃く影響を受けているとゴメス氏は言う。

「スタン・リーだね。マーベルコミックでは、全てが同一の世界で起きているんだ。あるコミックで過去の物語を言及しているときは、脚注が入り、このバックナンバーを見るようにと参照元を提示するのさ。それが大好きだったんだ。もし、物語の整合性に何らかの間違いがあった場合、読者がそれを指摘し、その展開をどう解釈することで矛盾を解決できるかといった提案も出来る。優れたものはコミック中の読者コーナーに掲載され、No-Prizeという称号を得ることが出来たりしたんだ。スタン・リーに認めてもらえるんだよ!」(ゴメス氏)

ただ、世界観構築については名だたるファンタジー、ホラー作家から影響を与えているようだ。

「世界観をデザインすることのセンスについて最も影響を受けたのはトールキンだね。『指輪物語』世界に見る統合感はこれまで見たものの中でも体験したことがないよ。統一感、時間の連続性、品質には、驚くばかりさ。独自の言語もね。だから非常に影響を受けたよ。この他にスティーブン・キングからもね。私が思うに、彼が描いた多くの作品は同一世界で起きているようなんだ。なので、お互いの作品を参照しているんだよ。」(ゴメス氏)

|

|

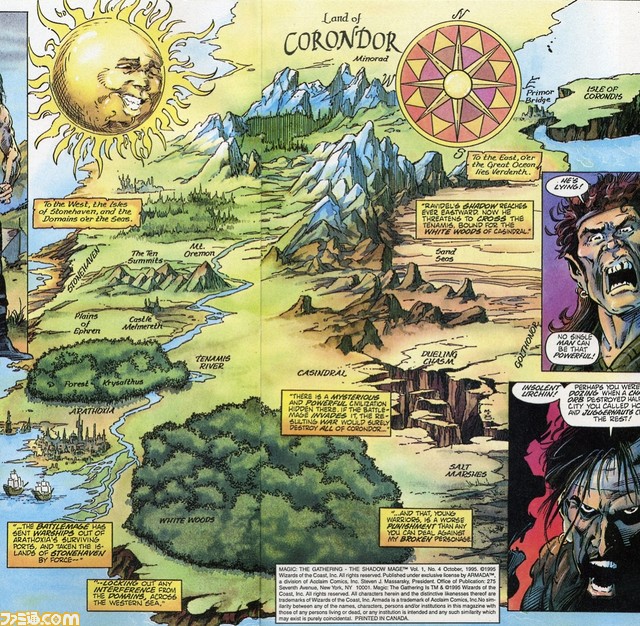

▲『マジック・ザ・ギャザリング』プレインズウォーカーズ・ウォーの舞台となった当時のコロンドール大陸図(Photo Provided by Jeff Gomez)未完のまま終了してしまったが、いまだにこの時期におけるメディア体験を思い出すファンは多いと聞く。 |

このようにして、日本で展開されてきた、メディアミックス的展開に、「正史としての時空間軸の統一感と整合性」を重視するという考え方を大胆に導入していったのが、次にゴメス氏が関わったのが、Wizards of the Coastがプロデュースしたカードゲーム『マジック・ザ・ギャザリング』(英語名、『Magic the Gathering』以下、『MoG』)のプロジェクトだった。ただ、プロジェクトを進めるうえで、これらのカードゲームには課題もあった。というのも、もともとカードゲームとしてデザインされていた『MoG』は、複数の神話や伝説の神々やキャラクター、クリーチャーが集められていた。そのため、これらの神話や伝説同士の整合性や矛盾ということをあまり意識してこなかったのだ。そこで、1994年にゴメス氏がこのプロジェクトに関わった際、最初におこなったのが、Wizards of the Coastとともに、内部関係者向けのエッセンシャルガイドブックを制作することだった。このガイドブックが存在することで、複数メディアにおいて統一感を保ちながら作品展開を進めることが可能となる。つまり、これまで『MoG』に登場した、キャラクター、クリーチャー、土地、アーティファクト、その他、このストーリーワールドで起きたすべての事件をアーカイブしたデータベースをつくりあげたのだ。

これらを踏まえ、ゴメス氏が展開したのが、Armada MTG comicsであり、プレインズウォーカーズ・ウォー(Planeswalkers War)だった。これは、多元宇宙を旅しながら魔法で英雄やクリーチャーなど様々なエレメントを召喚するというプレインウォーカーが、それぞれの世界で戦いを続けながら、黙示録的な最終決戦に臨むことを想定してコミックを中心に物語が展開されていた。この取り組みは1997年まで継続され、Acclaim から同世界を舞台としたリアルタイムストラテジーゲーム、『Magic: The Gathering - BattleMage』ならびにアーケードゲーム『Magic The Gathering: Armageddon』もリリースされが、この時期、コミック業界全体が低迷。『MoG』プロジェクトにおける物語展開の中心的プラットフォーム(Driving Platform)であるAcclaim ComicsのArmada MTG comicsシリーズもその余波を受け、売上が期待値を下回り、結果的に最終決戦を迎えることなくこのシリーズは未完のまま終了した。

その後、ゴメス氏が関わった物語展開はライセンサーであったWizards of the Coastに引き繋がれたが、そこで登場した多くのキャラクターやストーリーラインは終了させられてしまう。「本来は最終決戦が行われた後に生まれる新世界でこれらの矛盾を解消する予定だったんだけど、それが出来なかったのは残念だよ。」とゴメス氏はいまだに途中で離脱せざるをえなかったことへのくやしさを滲ませた。

ただ、ここでの経験が最終的に後にゴメス氏が推進する「神話体系ドキュメント(Mythology Document)」のひな型へと結実し、2000年に、「新規または既存のIPを複数のメディアプラットフォームへと開発する (specializing in developing new and established intellectual properties across multiple media platforms)専門スタジオとしてStarlight Runner Entertainment を立ち上げた。「この手法は私がエンターテインメント業界に果たした貢献のひとつだと思っているよ。」(ゴメス氏)

定番の玩具シリーズに物語体験を付加することでブランドを再構築した『Hot Wheel』

|

|

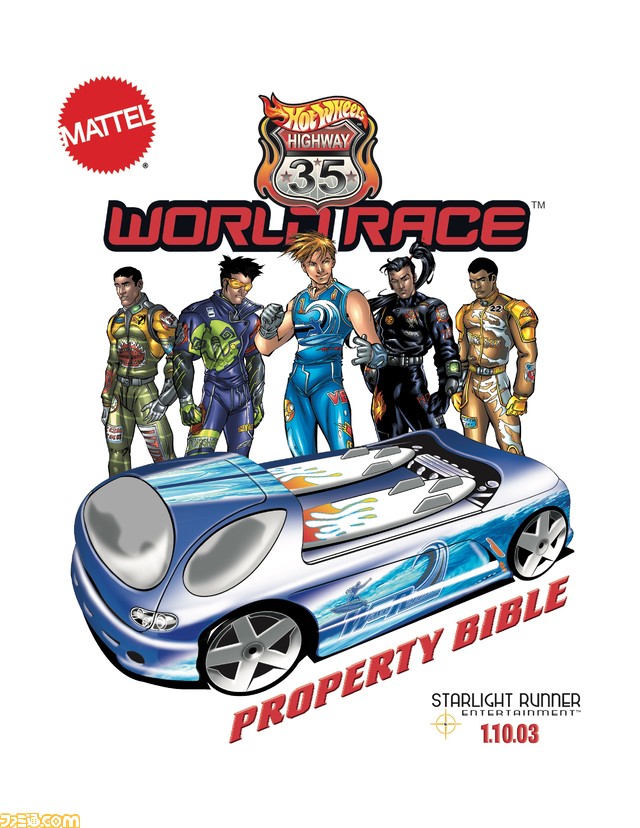

▲Starlight Runner社が提出した「The Hot Wheel World Race Highway 35」バイブル(Photo Provided by Jeff Gomez) |

ゴメス氏が起業後、早期にアプローチしてきたのが玩具会社Mattelに移籍していた、Acclaim時代の同僚だった。当初の依頼は、「2003年に同社男児向け玩具の主力商品だったミニカーシリーズ「Hot Wheel」の35周年を記念して同梱するためのミニコミックを作れないか?」といったものだった。だが、そこでゴメス氏は、同社が女児向けに展開された人形などで3DCGアニメを活用していたことに着目。これらのCGモデルを転用するなどすればコミックのみならず、3DCGアニメも効率的に制作出来るという考えに至る。また、「Hot Wheel」シリーズはTHQがゲーム化し販売していた。そこでゴメス氏は、「World」、「35周年」というテーマをもとに、玩具を中心に、コミック、ウェブ、3D CGアニメ、そしてゲームを連動したプロジェクトを15人もの本社のトップマネジメントに対し提案。だが、その際の反応は全く芳しくなかった。というのも、当時は、各部署の垣根を越えて協働するという慣習がアメリカのほとんどの企業に無かったからだ。従って、このトランスメディア展開が失敗すれば関わったひとたち全てにとってリスクが高くなる。だが、ゴメス氏はさらに食い下がり、35年もの間に蓄積された「Hot Wheel」に関する設定や情報を提供してくれれば、ゴメス氏のチームがそれらの情報を解体、再構築し、ブランドとしての主要な要素を整理したうえで、そのいくつかを中心とした物語展開を提案すると主張したのだ。

そこでMattel社はゴメス氏たちに2週間程の猶予を与え、改めて物語を活用したキャンペーン展開を提案するように依頼した。これに対し、ゴメス氏のチームは、60ページもの「Bible(聖典)」をまとめ上げ、これらをベースとしたプランを改めて提示した。このような企画案を提示出来たのは、ゴメス氏が『MoG』プロジェクトの際実践してきた「トールキンによる中つ国世界の解体、分析の手法」を応用したからだ。ただ、同時に企画を考案する際のエピソードとして次のようにも語っている。

「このとき、インスピレーションを受けたのが『マッハ GoGoGo』なんだよ。だから、日本のポップカルチャーと僕らの取組は直接的にコネクションがあるのさ」

こういった言説は、ゴメス氏が実践しているメソッドはメディアミックスと欧米で培われた世界観構築方法を統合したゴメス氏のチーム独自の発想のものであること示唆している。

いずれにしてもこのような密度の濃い資料に裏付けられた提案を以て、トップマネジメントはプロジェクトを承認したが、Mattel側はこの時点でもこれらの施策はあくまでもマーケティング・キャンペーンの一環と捉えていた節がある。実際、同社2002年の年次報告書では、2003年度における「Hot Wheel」プロジェクトを「The Hot Wheel Highway 35 integrated marketing program(ホットウィールハイウェイ35統合型マーケティングプログラム)」と位置づけていた。また、当時、パートナー企業であったTargetやマクドナルドもプロジェクトへの参画表明し、各拠点での独自の展開を依頼きたとゴメス氏は語っているが、このようなパートナー企業もこれらの展開をマーケティング・キャンペーンの一環として認識したからのことだろう。

だが、実際には、単なるキャンペーンというよりは、玩具を中心としたトランスメディア・ストーリーテリング型プロジェクトであったと言っていいだろう。2003年、「Hot Wheel World Race Highway 35」プロジェクトは年間を通して、玩具展開と同時に、前半期ではカートゥーンネットワークにて、同名の3D CGアニメのミニシリーズが放送。後半期には同ミニシリーズを統合した3D CG長編アニメーションがDVDで販売された。また、THQからは同テレビミニシリーズをベースとした『Hot Wheels: World Race』がPlayStation 2、GameCube、PCならびにゲームボーイアドバンスなどのマルチプラットフォームで展開されている。また、マクドナルドでは、「World Race Highway 35」のオリジナルのミニカーとレーシングキットを、ハッピーセットのおまけとして同梱するといった施策も行われた。このような多岐にわたりつつも連動されたメディア体験の取組は、当時のアメリカ玩具市場としては極めて異例な展開と言える。

そして、ついに、これまで、ゲーム、TRPG、カードゲーム、コミック、3DCGアニメーション、ウェブそして玩具などを中心に展開されていた、ゴメス氏らStarlight Runner Entertainment による取り組みはハリウッドの目にとまることとなる。

※インタビュー実施日 2020年10月30日