中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】2019年11月4日に京都で開催するXR/VRイベントのテーマはホラー:KYOTO V-REX in 京都ヒストリカ国際映画祭

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】2019年11月4日に京都で開催するXR/VRイベントのテーマはホラー:KYOTO V-REX in 京都ヒストリカ国際映画祭

2019-10-24 13:00:00

2019年11月4日、京都府京都文化博物館 別館で、XR/VRに関するカンファレンス、KYOTO VR Experience Cross Border Conference (KYOTO V-REX)が開催される。今年のテーマは「ホラー」。筆者は、本イベントの立ち上がりから携わってきたこともあり、本イベント概要について「中の人」の視点から紹介していく。

VR/XRテクノロジーを活かしたコンテンツの普及において、マネタイズという点でこれらの技術の状況を俯瞰した際、直感的に訴求力がありかつデバイスを被るといった行為も「体験の一環」として捉えられる可能性があるものとして、「恐怖」や「魑魅魍魎」といったテーマにいきついたのだ。そこで今回は、「恐怖感」を前面に押し出した、または「恐怖演出」をコンテンツの中で巧みに活用したコンテンツを開発している人たちの登壇が予定されている。

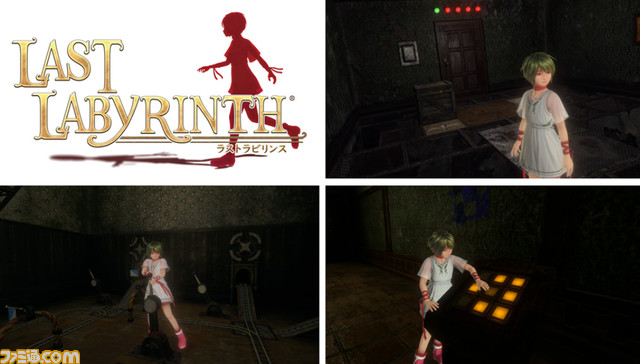

『Last Labyrinth(ラストラビリンス)』はVR体験で脱出ゲームと恐怖の要素を見事に融合

|

まずは、長年、様々なプラットフォームでゲームを開発してきた「あまた株式会社」が同社のグローバルチームを結成して開発した脱出VRゲーム『Last Labyrinth(ラストラビリンス)』。同作は独自の不可思議な世界観と、恐怖と隣り合わせの実在感で世界の誰もが体験できるユニバーサルな恐怖体験と独特のスリルを生み出している。「脱出」という謎解き要素に「誰もが感じざるを得ない恐怖」をいかに融合したのか、同社の代表取締役社長で本作のディレクションも行う高橋宏典氏がその開発の裏側を語る予定だ。

『妖怪迷蔵(かくれんぼ)』は台湾発の妖怪をテーマにしたファンタジー

|

HTC VIVEの本社がある台湾は、様々なVRアトラクションが台北市などを始め、各地域に展開されているが、「VR JUMP」はそういった施設にVRコンテンツを提供しているスタジオ。その中で注目なのが『妖怪迷蔵(かくれんぼ)』だ。閻魔大王を始め巨大な妖怪がいる密室を彼らに見つからないように移動しながら外界へ戻ることを目指すこのゲームは、妖怪が存在する異世界をVRによって見事に作り出している。そこで、同社の海外事業担当であるGrace Chen氏に開発秘話を伺っていく。

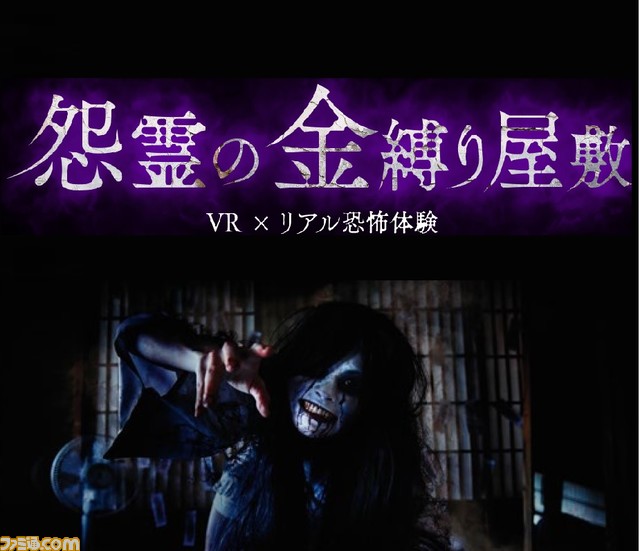

「ホラテク」をキーワードに、XR/VR界隈におけるホラー表現のリーダーを目指す「闇」

|

「ホラテク」と銘打ちAR、VR、バイタルセンサーやプロジェクションマッピングなどあらゆる技術を駆使して「恐怖」をテーマとした作品を生み出すことで着実に同社のブランド価値を高めてきたのが「株式会社闇」だ。その技術力や心意気は、同社公式ホームページを開いただけで一目瞭然。

また、ロケーションでの恐怖体験演出としては、2018年に観覧車の中で体験するホラーイベント「血バサミ女の観覧車」をプロデュース。今年もよしもと芸人のくっきー!氏とコラボしてVRホラー「くっきープロデュース VRお化け屋敷 マンホール」を展開している。このイベントでは、同社代表取締役副社長COOの頓花聖太郎氏が同社がこれら「ホラテク」を駆使したコンテンツデザインの考え方などについて語るとのことだ。

ラウンドテーブルにはGOROmanこと近藤義仁氏も登壇!

そして最後に行われるラウンドテーブルには、前述のようなVR/XRにおけるホラー・恐怖表現の第一人者に、GOROmanこと近藤義仁氏が加わり、「ホラー・恐怖表現」がもたらすXR/VRの未来について爆裂トークが繰り広げられる予定だ。

このように、今回のKYOTO V-REXはVRという技術が既に世の中に定着した上で、どうマネタイズをするのかという現実的な視点から「ホラー」というテーマを掘り下げるイベントとなっており、従来の最新テクノロジーを披露するといったコンセプトとは若干違っている。これらにくわえ、京都にゆかりのある企業や団体のVRコンテンツのデモも行われる予定なので、是非、足を運んでみてほしい。講演会には事前登録が必要なので公式ホームページを確認いただきたい。