中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】3D展示とVR体験で広がる絵本『えんとつ町のプペル』の世界

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】3D展示とVR体験で広がる絵本『えんとつ町のプペル』の世界

2019-08-30 14:00:00

|

|

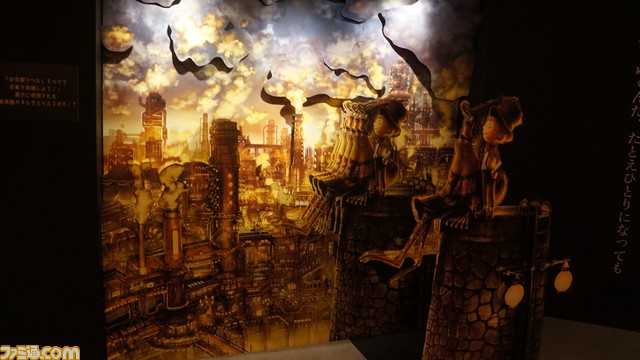

▲「えんとつ町のプペル」の全ページがずらりと並ぶ |

2019年8月30日現在、京都の東映太秦映画村(以下、映画村)で「えんとつ町のプペル体験ツアー」(以下、「プぺル体験ツアー」)が開催中だ。映画村と言えば、江戸の街並みを再現したロケセット、がまの油売りや、侍による剣劇ライブパフォーマンス、中村座でのイベントで知られている。だが、人気アニメの特別展示、東映の戦隊ヒーローや仮面ライダーシリーズ、並びに魔法少女などのライブエンターテインメント、そして全天周映像のドームシアターが展開されてきた、パディオスというマルチメディアエンターテインメント施設もあるのだ。

「プぺル体験ツアー」の会場は、そのパディオス3階にある多目的ホール。通常、アニメ、特撮関連の人気コンテンツが軒並み展開される会場で「絵本」をテーマとした特別展示が行われるのは極めて異例だ。そこで、今回は京都東映スタジオ企画制作部長の大守善久氏、同次長の橋本伸一氏、並びに東海林古都氏からお話を伺いつつツアー全体を体験した。

戦隊ヒーローでおなじみだった会場が「プぺル」マジックでファンタジーワールドに

|

|

▲本文からの引用箇所は学生たちが絵本を読んで感動したセリフが採用された |

まず筆者が驚かされたのが、会場の雰囲気。というのも多目的ホールというのは前述のとおり、ヒーローショーや魔法少女イベントでおなじみの場所だったからだ。正直、世界観に違いがありすぎるのでは、といった一抹の不安もあった。しかし、3Fへと続くエスカレーターをのぼった先に煙突からの煙と乱立する街の建築物をモチーフとした背景画に「えんとつ町のプペル体験ツアー」と書かれた大きなバナーが掲げられているのを見た瞬間、その不安は解消された。一気にメルヘンあふれる世界に引き込まれるような感覚にとらわれたからだ。同時にプぺルファンにとってはおなじみのBGM「ロザリーナ」がどこからともなく流されてきた。そのまま、えんとつ町の街並みで彩られたメインゲートに目が行き、自然と会場内へと誘われた。

企画の始まりは、ライブイベントで活用していたこの空間を特別展示用にリニューアルすることになったことから始まる。「最初の特別展示は産学連携で」との意向から、2019年の2月に京都造形大学に声をかけていたのだ。時期が7月13日~9月1日までと決まっていたこともあり、もともとは「お化け屋敷」のような展示を考えていたという。だが、お化け屋敷自体は既に常設展示が別の場所に設けられているところから頭を悩ませていたところ、京都造形大学側から「プぺル」を活用した特別展示でという提案をもらったのだという。同大学ではVR Experienceを制作していたスタジオと既につながりあったということもあり、そこから話がまとまった。

映画村としても従来のヒーローショーなどの場合はどうしても主要顧客層が低年齢層になってしまう傾向にある中で、若干、年齢層が高いひとたちや、親子を巻き込んだイベントであること、さらには40万部ほど(当時)の発行部数があったことから、「プぺル」ファンも巻き込めるのではとの思惑から実施に向けてそれぞれが動き出した。

京都造形大学では学部をこえて30名ほどの有志が集まった。造形物やアート作品の制作を専門にしている学生たちが集まったことから、絵本の主要シーンの立体化やパネル制作を行った。その一方で、展示全体のデザインから施工については、産学連携の主旨を理解した施工会社、ムラヤマの全面的な協力のもと、設計と施工が行われた。会場は壁を黒に、展示物にあてる間接照明などのライティングを暖色系の電球色を基調として統一されていた。これらに加えお祭りなどで使われる赤の提灯が掲げられており、さらに雰囲気を盛り上げていた。絵本の1ページ、1ページを大パネルにし、会場内をぐるりと囲みつつステージの奥には主要シーンを立体造形とした「立体絵本」が展示されている。この展示は複数の紙を用いてレイヤー化がされているため、参加者はその中に入って記念撮影ができるという仕組みだ。

ところどころに絵本からの引用も掲示されているが、これらは学生が絵本を読んで、心に刺さったセリフをそのまま展示として採用しているという。つまり、既存の読者が「えんとつ町」の世界観に浸ることができるようになっているだけでなく、初めて来たひとでもあらすじを一通り理解できるようになっているのだ。

物語に没入するためのあらゆる仕掛けが施された「えんとつ町のプペルVR」

|

|

▲立体展示はインスタスポットになっている |

展示物を全て楽しんだ後で体験できるのが、既に1万人を動員したといわれる「えんとつ町のプペルVR」だ。今回、京都では初めての展示となる。なお、筆者はメガネを着用しているが、今回使用されたVRデバイスがLenovo Mirage Soloであったため、眼鏡着用のまま、なんなくゴーグルを装着することができた。

まず、「えんとつ町」への没入感に圧倒された。西洋と東洋が混然とした、蒸気テクノロジーが発展しながら魔法も併存するといった「えんとつ町」独自の世界に自ら降り立ったような感覚を得られることができる。本来は環境破壊で暗澹たる状況なのだろうが、それを吹き飛ばすような存在感を放っているのがプぺルやルビッチといった主要登場人物たち。これらのキャラクターはこの世界の言語で話しており、字幕無しで物語が進行するものの、身振り、手ぶり、そして表情だけで十分それぞれの行動動機が伝わる、ノンバーバル・パフォーマンスによるストーリテリングが採用されている。

さらにシーン転換では、「飛び出す絵本」のページをめくるかのようにシーンが折りたたまれる形で展開され、その一瞬だけ、これが「絵本」のVR化なのだということを改めて実感させてくれる。ただ、やはりもっとも心を揺さぶられるのは後半のクライマックス。空へと向かっていく瞬間は、浮遊感すら感じさせるのだ。所要時間はわずか15分だが夢のような時間はあっと言う間に過ぎていった。クライマックスで感じられる高揚感についての詳細を敢えてここで伝えようとはしない。ただ体感した後は共に体験した同士で語り合いたくなるようなストーリーであることは間違いないだろう。

ファン参加型メディアミックスでIP展開を加速する

以上が、「プペル体験ツアー」の全容だが、これはある意味、理想的な産学連携を実現したと言える。コンテンツ業界を目指す学生が活躍できる領域(展示コンテンツ全般)と、プロが活躍できる領域(VRサービスの運営や施工)で明確に棲み分けが行われていると同時に、最終的な成果(「プぺル体験ツアー」)という形で統合化されることでそれぞれのイベントのクオリティが高まるからだ。なお、本イベントは西野亮廣氏が主催しているものではないが、展示内容やBGMの使い方、展示全体のトーンを見る限り、作品に対して情熱をもったひとたちが作り上げたというのは確認できる。VRについては本人による監修が入っていると想定されるものの、作り手でありファンでもある人が新たなクリエイティブを創出したとも言えるだろう。今回のイベントは原作を立体展示化並びにVR化したということから原作の「移植」にあたるため、トランスメディア・ストーリーテリングというよりは一般的なメディアミックスの一環ということができるが、IPホルダーではなく、プロやプロを志す人たちが独自でイベントを展開したという点に意義がある。ユーザー参加が今後のIP展開において重要と言われる潮流にあって、このような一歩踏み込んだ産学連携は一つの実践型教育の可能性を示していると言える。

同ツアーは、2019年9月1日まで開催されているとのことなので、もし、京都や映画村に行く予定があるのであれば、体験することをお薦めしたい。