中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】『チックタック~光る絵本と光る満願寺展~』に見る令和の時代に台頭するストーリーテリングの可能性

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】『チックタック~光る絵本と光る満願寺展~』に見る令和の時代に台頭するストーリーテリングの可能性

2019-05-07 17:00:00

|

平成最後のコラムは『アベンジャーズ/エンドゲーム』の分析で締めたわけだが、令和最初のコラムを考えていたとき思い浮かんだのが、西野亮廣氏のここ数年の活動についてだ。Facebookに流れてくるニュースフィードに、絵本『えんとつ町のプペル』の無料オンライン公開などを皮切りに、これまでに見られない斬新な活動状況が常に流れてきたこともあり気になっていたのだ。そのような中、同氏の新作絵本である『チックタック~約束の時計台~』の発売から、個展『チックタック~光る絵本と光る満願寺展~』がゴールデンウイーク中に開催されるということを知った。

会場は、兵庫県川西市の由緒ある寺院、満願寺。筆者が在住している京都市からは90分ほどだ。500円ほどの入場料がかかるものの、夜の部のほうがいいとの情報を得たこともあり、18時30分ごろに到着するように京都をたった。閑静な住宅街に囲まれた典型的な地方都市風の駅から市バスに乗り換えて10分ほどで行き着いた会場には当然、大都市のような導線などはない。

だが、それを見越したようにスタッフの方々が会場への導線をはっていたので、すんなりと満願寺へといたる山門前の階段を見つけることができた。これも土地勘のない筆者が夜の時間にこのまま来ていたら、いくらバス停が寺院の近くにあるとはいえ迷っていたことだろう。

展示までに行き着く前から始まるエンターテインメント体験

さらに驚いたのは、山門だ。淡い橙色のライトが山門を後方から照らしていたのだ。当然山門はシルエットのようになるが、門に鎮座している阿吽の仁王像には別途ライトが下方から照らしているので仁王像はアンビエントにそのお姿が浮かび上がるような演出がなされている。そしてこれらをつつみこむようにピアノで奏でられたBGMも限りなくナチュラルで、かつあたたかい。

|

門を越えると参道にも前述のライトが灯されているため、まわりの樹林が木漏れ日のように光の粒子となって照らされる。筆者はその間を歩きながら参道を登っていったので、その光に包まれるような感覚を覚えた。そして、その先にあったのが絵本『えんとつ町のプペル』のパネルだ。LEDで灯された絵を見ながら全てを鑑賞した先にあるのが、寺院へとつながる階段。ここでは青いLEDライトが下方を照らしていたが、そこにスモークがたかれていたため、スモークにも青白い光が照射されるという演出が施されている。

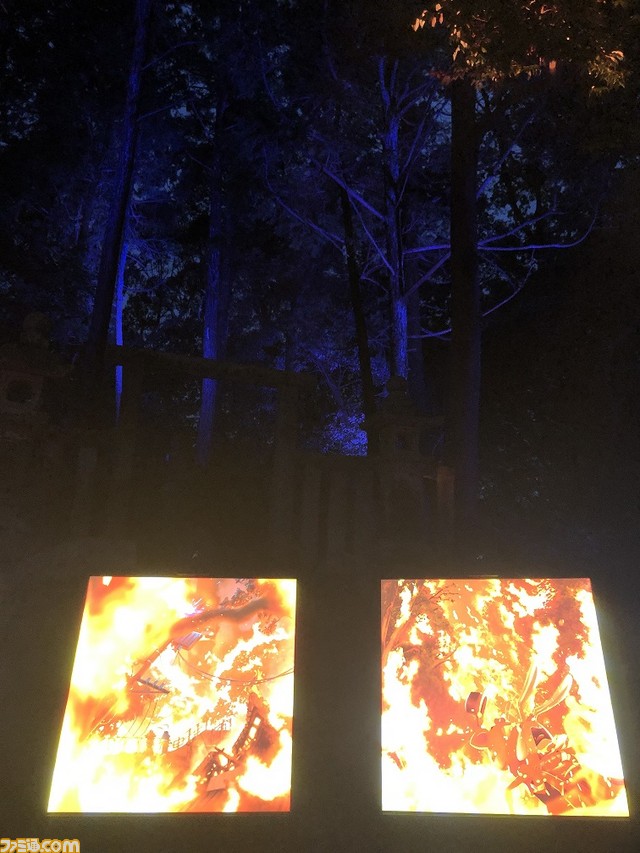

その階段を上っていくと満願寺に達し、併設された『チックタック~約束の時計台~』展へと辿りつくわけだが、はたして会場も藍や橙色のLEDライトと、絵そのものを映すパネルの光が重ねられた空間となっていた。ここでは絵本で使われた挿絵の全てが惜しげもなく並べられていた。同時に光の組合せも綿密に設計がされていたように見受けられた。例えば、赤色系統で覆われいるパネルは、青色系LEDに照らされた樹林群の真下に配置するといった具合だ。全てのパネルを鑑賞し終わるまでには、新作でありながら、その世界観にどっぷりとつかった気分になった。

|

展示会で販売された、同絵本の特別バージョンは表紙カバーが満願寺の山門版となっており、その雰囲気は、前述のライトアップされた山門をほぼ忠実に再現していた。と書いたところではたと気づいたが、この山門のライトアップは特別バージョンの表紙カバーを再現するべくデザインされていたのだ。つまり、これは筆者が、山門に足を運んだ時点で、『チックタック~約束の時計台~』の世界に入り込んでいたことを意味する。完全新規のIPを展開するうえで、まずその世界へと観客が気づかないうちに誘ってしまうという戦略はこれまで経験したことがなく、その意味で新規性を実感した。

体験後に実感する、物語体験としての展示の仕組み

最後に関係者と本展示について話す機会を得ることができた。連日1000人以上が来場する盛況ぶりだという。これには満願寺の関係者も驚いているとのこと。さらに驚かされたのが、前述のBGMの演出やお客様を誘導していたスタッフはすべて、西野亮廣氏のサロンメンバーの中で集められたボランティアであるというのだ。スタッフの行き届いた活動も「賃金」といったものではなく自主性と自己実現の達成のためになされていたものであるとすると、それ自体がこれまでにないエンターテインメント。そして、サービスの体現ということになる。または、『チックタック~約束の時計台~』のあたたかい世界観自体を、スタッフが表現していたとも受け止められる。つまり、バス停で降りてから受けたおもてなしも、その世界観の住人に受けたと思うとサービス自体も物語の一環であるという気がしてくるのだ。

これらを踏まえると、西野亮廣氏を中心とした25000人弱のコミュニティが如何なるエンターテインメント体験を今後打ち出していくかは注目していく必要があるだろう。働き方革命とともに従来の大量生産型、モーレツサラリーマン型の社会人的価値観の見直しが迫られている今、今回のイベントはその関係者のイベントへの関わり方も含め一石を投じているのかもしれない。

なお、『チックタック ~光る絵本と光る満願寺展~』は、5月12日まで開催されているので、近隣のひとはのぞいてみてはどうだろうか?