中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】サイバード代表取締役社長 内海州史氏講義録PART1:日本ゲーム産業グローバル化の軌跡

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】サイバード代表取締役社長 内海州史氏講義録PART1:日本ゲーム産業グローバル化の軌跡

2018-09-13 11:00:00

|

|

サイバード代表取締役社長 内海 州史氏 |

立命館大学では例年、ゲーム産業の方々をお招きし、貴重なお話を伺うチャンスを得ている。今年は「グローバルコンテンツ経営」におけるゲスト講師として、サイバード代表取締役社長の内海州史氏を招いた。

内海氏は、ソニー在職時、経営企画室でPlayStationの事業化に企画段階から携わり、ソニー・コンピュータエンタテインメントアメリカの立ち上げに参画。同社設立後、1994年にはヴァイスプレジデントに就任して敏腕を振るった後、1996年からセガ・オブ・アメリカ、セガ、ディズニー・インタラクティブ・アジアの経営上層部を歴任後、2004年、水口哲也氏とともにキューエンタテインメントを立ち上げた。同社解散後も、ワーナーミュージック・ジャパン代表取締役社長兼COOなどを経て、2016年からはサイバードの代表取締役社長として「エンタテインメント・テクノロジー・グローバル」を軸に、コンテンツ・ポートフォリオの選択と集中を推進している最中だ。

今回、内海氏はゲーム産業を中心としたグローバルビジネスについて自身の経験談を中心に講演した。本稿はその前半パートをお届けしよう。

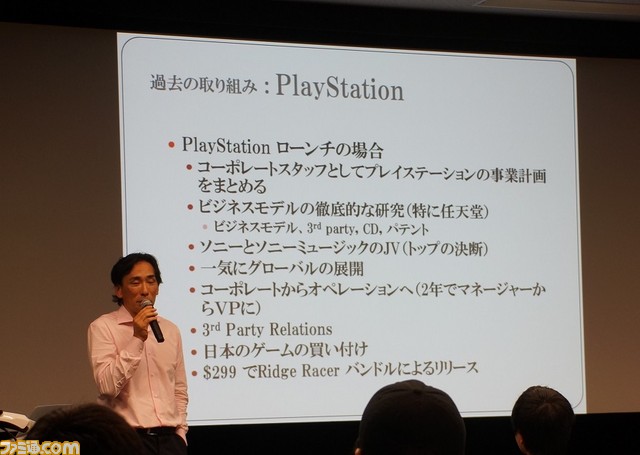

任天堂をSWOT分析し、PlayStationの戦略を整理

最初に内海氏は、PlayStationローンチ時の体験談を語った。当時まだ、コーポレートスタッフとしてPlayStationの事業計画作成に関わった内海氏が、まず取り組んだのがゲームに関するビジネスモデルの徹底的な研究だったという。当時、任天堂のシェアが圧倒的だったことから、そのビジネスモデルにおける弱みとは何かを分析し、カセットROMの容量が小さい割にはコストが高いこと、同デバイスの生産から販売へのリードタイムが長いことに着目。PlayStationが採用を検討していたCD-ROMは格納できるデータ容量が大きかったことやリードタイムの短さにおいて優勢性があると判断し、これらの強みを活かすにはどうすればいいか等を検討していったのだ。また、開発者にとってゲームを開発しやすい条件は何かについても徹底的に研究していったという。

さらに、PlayStationをどのように事業化するかも検討をした。最終的にはソニーとソニー・ミュージックエンタテインメントとのジョイント・ベンチャーとして、ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下、SCE)を設立することとなったが、この判断は、大賀典雄社長(当時)によるものだったという。「7、8人の経営幹部の中で、大賀氏はひとこと「Do It !(やれっ!)」と言ったんです。」と、内海氏は当時を振り返る。そして「自ら音楽家でもあった大賀氏は、クリエイターの気持ちを理解していた。」と付け加えた。

その後、内海氏はソニー・コンピュータエンタテインメントアメリカ(以下、SCEA)立ち上げのために北米へと派遣されたという。当時、ソニー・ミュージックエンタテインメントの一角を間借りしている状況で、自ら、SCEの社員だと名乗りながら、ロサンゼルスに長期出張をしてサード・パーティー獲得に尽力した。本来、ソニー・ミュージックエンタテインメントへ出向する予定だったが、この突然のアサインメントの変更に異論はなかったと内海氏はいう。というのも、コンテンツビジネスという視点からみると、ミュージックビジネスの場合、日本企業が今後、世界の中心になることは不可能だと感じていたが、ゲームの場合、まだ規模は小さく、今後、成長するかどうかも不透明だったものの、日本企業や日本人クリエイターが世界の中心になれる可能性を感じたのだ(実際にそれは現実となった)。

立ち上げ時は3人からのスタートで、まさにベンチャー企業というのがピッタリな状況だった。ちなみにそのうちの1人がマーク・ウォズニアック氏(アップルの共同創始者、スティーブ・ウォズニアック氏の弟)だった。開発機材をアメリカ中のデベロッパーやパブリッシャーなど、あわせて200-300拠点に持ち込んで、3DCGで再現された恐竜のデモを見せて回ったという。そのような経緯で探し出したのが、8人と1匹の黒い犬で構成された小規模スタジオ、“Naughty Dog”だった。

|

PlayStationを代表しうるキャラクターを見つけるために

他社で言うところのソニックやマリオのようなPlayStationを象徴しうるキャラクターゲームがなくて悩んでいたところ、たまたま、SCEAのスタッフから、「とんでもなく面白くなりそうなゲームがある。もしかしたらすごく化けるかも」といわれて訪問したのが同社だった。

当時、Naughty DogはUniversal Studio Interactive(以下、ユニバーサル)のもと、開発を進めていたのが、『Willie the Wombat』だったのだ。

ゲームタイトルはともかく、ゲームデザインが3Dアクションゲームとして優れていたことから、この作品をSCEのもとで展開しようとユニバーサルへの説得を試みた。ただ、彼らの条件がグローバル展開するということだった。そこで、内海氏は、同作を日本のSCE本社に持ち込み、説得を試みたものの、当初の反応は芳しくなかったと言う。そこで、同期の吉田修平氏にもサポートをしてもらって社内調整を図り、最終的に「Crash」といったクールなイメージの文言を盛り込んだ『Crash Bandicoot(クラッシュ・バンディクー)』へと改名。PlayStation独占タイトルとしてグローバル展開をした。同シリーズは現在、累計販売数3000万本の大ヒットとなっている。たった8人で開発した作品がこれだけの大ヒットになったことに心が震えたと内海氏は改めて心境を吐露した。

北米でのローンチ時には、既に数多くのタイトルが日本から生まれており、日本のゲームメーカーも世界中でリスペクトされていたことから、北米展開で成功が見込める日本製タイトルの選定にもあたった。このような結果で生まれたのが「PlayStation リッジレーサーバンドル版」だったが、これが非常に当たったと内海氏。このような努力の結果、当初、開発ツールの売上が立つ程度だったSCEAは、翌年にはその200倍、その次の年の売上は創業時比1000倍程にまで拡大するという急激な成長を経験したという。さらに、マネージャーからはじめた内海氏自身も、気がついたらヴァイスプレジデントになっていたと当時の驚きを改めて語った。ただ、そのような成功の後、紆余曲折があり、内海氏は、セガ・オブ・アメリカの取締役シニア・ヴァイスプレジデントに就任、さらにセガ本社にも執行役員として迎え入れられることとなった。

SWOT分析で、セガに必要なのはソニックの復活だと分析。

セガに移籍して最初におこなった業務もSWOT分析だった。当時、セガはドリームキャストを開発中であり、その頃、ゲーム業界シェアNo1だった、PlayStationに勝つための分析をするように依頼されたのだ。

だが、この時はライバル企業ではなく自社分析である。その結果、当時のセガの強みはアーケードゲームにあったものの、コンシューマー部門のタイトルが日本国内でヒットしていなかった点が弱みだったことから、メガドライブがアメリカでヒットしていた時にそれをけん引したソニックを大きく進化させることを提案したという。これがドリームキャストのローンチ時に『ソニックアドベンチャー』をリリースすることにつながった。また、当時のマーケティングの調査結果としてセガのイメージに「クールさ」が日本国内では足りていないと判断されたことから、「ダンスミュージカルゲーム」をつくることにつながったという。これが『スペースチャンネル5』や『ジェットセットラジオ』などの開発につながっている。またスポーツゲームの強化の必要性を感じ、「2K」シリーズを生み出している。ただ、これらの展開も、プラットフォームとしての大勢を覆すことが出来ず、結果的に勝利を得るには自身の戦術以外の様々な要因があってこそ、との教訓を示した。

|

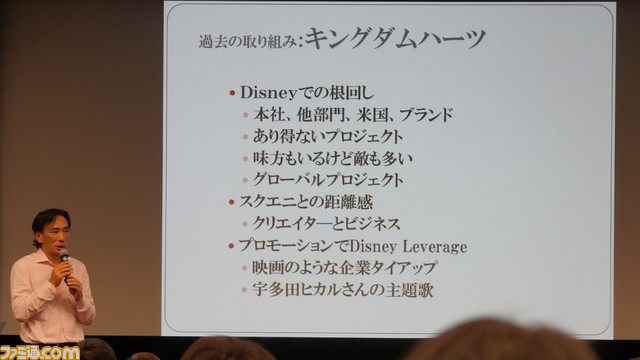

世界的なCEOへの説得が『キングダムハーツ』を生み出す

その後、内海氏は、以前から誘いを受けていたディズニー・インタラクティブ(以下、ディズニー)のアジア太平洋担当役員に就任した。在籍時に最も印象に残ったプロジェクトは『キングダムハーツ』の立ち上げだったという。というのも、ディズニー入社後、程なくして『キングダムハーツ』が実験的なプロジェクトとして動いていると聞いてはいたものの、ディズニー本社でオーソライズがされていない事が後で明かされたからだ。しかし、スクウェア・エニックスでは、そのような事を知る由もなく、野村哲也氏のもと精力的に開発が進められていた。

実際、『キングダムハーツ』プロジェクトは、例外事項ばかりだったと内海氏は明かす。まず、全く新しい世界観の作品を持ったディズニー作品のライセンスが日本で認められたことはこれまでなかった。さらに、ディズニーの複数タイトルをひとつの作品にいれるという行為自体も前例がなかった(ディズニーランドのみが例外)。そして、そもそも、ミッキーマウスの3Dモデル化用スタイルガイドすら存在していなかった。従って、日本側では、このプロジェクトを判断できる人が誰もいなかったのだ。

「唯一、このプロジェクトを認可出来たのは、当時の同グループCEO、マイケル・アイズナーだろうという点においては皆、意見が一致していた。」と内海氏は述懐した。その頃、アイズナー氏は、ディズニーグループ復活の立役者として知られ、同社CEOに1984年に就任して以降、内海氏のディズニー在籍時も、CEOとして君臨していた。

そのような中、アイズナー氏が、久しぶりに来日することが決まった。この時、ディズニーグループの業績は世界的に下降傾向にあったのが、日本は東京ディズニー・シーが開園して間もなかったということもあり好調だったので、その視察にきたのだ。アイズナー氏への事業報告が進む中、内海氏は、ゲーム部門の状況におけるいくつかのプロジェクトを説明したあと、『キングダムハーツ』の説明を進めた。その際、ブランドのトップも如何にこのプロジェクトが、ディズニーブランドにとってメリットがあるか援護射撃をしてくれたということもあり、最終的にはアイズナー氏がプロジェクトに対して励ましの言葉をかけるという形で、正式に承認されたという。プレゼンテーションが終わった後には、皆が祝福の握手に内海氏を訪れ、ブランドトップはハグまでしてくれたとのエピソードを明かした。外資系であっても、同僚や上司、他部門の仲間と密なコミュニケーションを事前にとっておくことが如何に重要であるかを示したエピソードだ。

では、ディズニーとして如何に『キングダムハーツ』への援護射撃を用意したのか? それについては次回言及する。

+++++++++++++++++++++++++++++++

中村彰憲 著

『中国ゲーム産業史 テンセント・NetEaseなどの企業躍進の秘密』

発売記念講演を2018年9月19日(水)10時から東京都内で開催

詳しくはこちら