中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶ、ゲーム・サービス先進国、中国(その2)

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】ゲーム・アズ・ア・サービスの2018年に学ぶ、ゲーム・サービス先進国、中国(その2)

2018-05-18 13:00:00

現在、中国は世界最大のゲーム市場であり、同時にeスポーツが最も盛んな国のひとつでもある。かつて、アメリカや韓国の独壇場でもあったこの領域に中国は如何にして入り込みさらにはそれらの市場すらを凌駕する状況を生み出したのか? 本項は、前項の中国eスポーツ市場の黎明期に関する分析に続き、発展期から現状までを俯瞰する。

|

オンラインゲーム産業黎明期から、支援を進めた中国

中国はオンラインゲーム産業黎明期から積極的にeスポーツの国内振興に努めてきた。その経緯はこちら(http://www.famitsu.com/guc/blog/108583/13085.html)を参照いただきたい。

そのような事もあり、現在、中国はeスポーツにおいても、プレイヤー人口、賞金授与総額ならびに、市場規模といずれの視点においても世界最大の規模にまで成長した。そしてそのような大規模化の背景には、同国におけるeスポーツをとりまくビジネスエコシステムの形成とその形成に向けて積極的な支援をおこなった行政機関の存在があった。

国が支援するeスポーツ大会に賞金総額400万元(6600万円)

例えば、2010年、体育総局主催で開催された全国電子競技公開大会では、賞金総額32.3万元(532.95万円)が与えられている 。この大会は以降、行われることはなかったが、そのかわり2013年に、予選から数か月をかけて決勝までおこなう全国電子競技大会(National Electronics Sports Tournament、略称、NEST)を開始した。本大会は、オンライン上での選抜戦、実際の会場での選抜戦、そして統一選抜戦を勝ち残ったチームが、決勝戦で戦う方式を採用している。同大会の賞金総額は2015年に150万元(2475万円)、そして2017年には194万3000元(3205万円)にまで上昇している。

一方、2014年から開始された全国電子競技公開大会(英語名National Electronic Sports Open 略称、NESO、以下、NESO)は、中国各地で予選を行い、各地域で最終的に参加するチーム数を確定してから、決勝トーナメントを実施するという方式だ。第一回目は『League of Legends』、『DOTA2』、『Star Craft 2』、『FIFA Online 3』、『NBA2K Online』並びに『War Craft 3』を正式種目として16もの省及び直轄市から代表が参加し、同年12月5日~7日にかけて青島国際展示センターで腕を競った。優勝賞金は80万元(1320万円)だが、参加する地域は回を重ねることに増加しており、ブランドの安定化が進んでいるのが分かる。

さらに2016年からはCHINA TOP国家杯電子競技大赛を開催した。国家杯、すなわちナショナルカップを謳うだけあり、賞金総額も400万元(6600万円)と高く設定されている。

いずれにしても、国家機関が賞金を拠出している段階で如何にeスポーツを中国が後押ししているかが分かる。一方、国際的な大会で上位を狙うためにeスポーツ選手の強化策も2007年から2010年に選抜制国家強化訓練としておこなわれた 。また、若い才能を育てるために2016年から高校生を対象としたeスポーツ大会も開催している。

PCオンラインゲーム、ゲームアプリ、ともに最も人気なのは、eスポーツの正式種目

MOBAに加え、バトルロイヤル型シューティングゲームにおいてもモバイルゲーム向けに最適化が行われ、中国ユーザーにより支持されつつある。つまり、eスポーツというジャンルはモバイル分野にも広がっている。

中国におけるeスポーツをとりまく周辺産業の発展

このような事もあり、中国においてはeスポーツの大会が多数開催されている。具体的にはNEO TVが運営する、『Star Craft2』のトーナメントNEO STAR LEAGUE(以下、NSL)、Mars Mediaが運営する『Dota2』のトーナメントイベント、Mars Dota2 League (以下、MDL)、ならびに中山電競文化節(中山eスポーツカルチャーフェスティバル)運営によるZhongshan Pro League(以下、ZPL)といった、イベントだ。これらに前述の国家機関主催によるNEST、NESO、China Topなどが加わることで、年間を通してeスポーツへの動員を進めると同時に、高額賞金を目指したプロ・リーグや、プロ・プレイヤーの持続的活動が実現するのだ。

そして、このような環境とともに成長するのが、プロ・プレイヤーやプロチームである。中国においては、2005年、希瑪(上海)文化伝播有限公司によってWE電子競技倶楽部(英語名、Team WE)が設立された 。これが中国初のプロチームと呼ばれている。この他、著名なチームには、2009年に設立された、LGD-Gaming電子競技倶楽部がある。競技種目は『Dota2』、『LOL』並びに『王者栄耀』などだ。なお、LGD-Gamingのスポンサーである杭州威佩網路は2.8億元の投資を獲得した。このような経緯もあり、中国のプロ・プレイヤーの年間賞金獲得金額は2014年以降、世界トップを維持している 。 興味深いのはこれらプロ・プレイヤーの賞金獲得の推移だ。

|

このからも明らかなとおり、2014年以降、プロ・プレイヤーの賞金獲得金額トップ10の内、5人以上が中国人プレイヤーで占められるようになったのだ。そしてその金額は往々に100万ドル(1億600万円)を超える。まさにeスポーツを介したチャイニーズドリームを体現しているわけだ。画像2で示した通り、2014年は高額賞金獲得プレイヤートップ10のうち、第9位を除くすべてが中国人プレイヤーで占められた。

一方、配信アプリの代表的なものとしてあげられるのは斗魚(2014年1月、ACFUNから改名)、触手(2015年7月)、熊猫直播(2015年10月15日)などだ。これらはいずれも14年~15年の間にサービスが始まっている。この他に、大手配信サービスのbilibiliもeスポーツの配信業務に参戦している。

ビジネスエコシステムが形成された中国eスポーツ産業

|

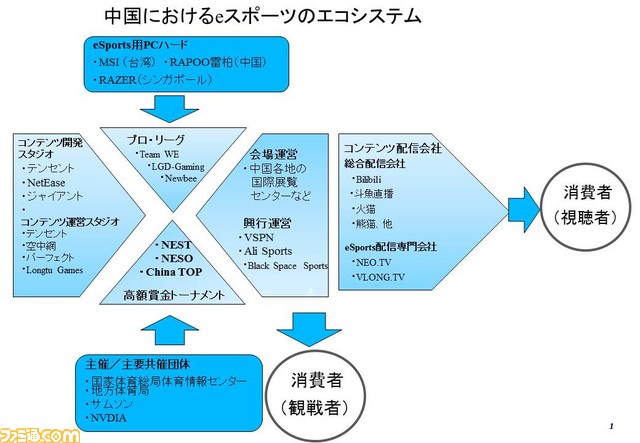

つまり、中国においては、eスポーツをとりまくビジネエコシステムが形成されたのだ。そして、少なくとも中国においては、賞金総額の上昇が重要な役割を果たしたのは明らかだ。賞金金額の増加は、プロリーグの運営会社、プロを目指すゲームプレイヤーまたはチームにとってはビジネスチャンスとなり、総じてそれは、チームを後押すするスポンサー企業の台頭を意味する。少なくともここ数年における中国eスポーツの活況は、それが実情なのだ。事実、2014年226.3億元(3666億円)だった市場規模は2016年には504.6億元(8175億円)、そして2017年には730.5億元(1兆2053億円)とここ数年で市場規模を3倍以上に拡大した。とりわけモバイルセクターでは、2016年から2017年のたった1年で市場規模が倍となった 。もちろん本稿ではあまり言及していなかったが、eスポーツ用PCデバイスや周辺機材の存在もエコシステムの存在を示している。これらが競技としての「ゲームプレイ」を成立させるうえで重要な役割を担うからだ。こういった企業のいくつかは既に専門のショップなどを中国内の主要都市で展開をしており、そこからも中国eスポーツの効果を窺い知れる。このような企業の中には、イベントの増加や賞金金額の高額化による話題の創出など、数字で示しやすい判断基準のもとに事業へ踏み切ったところもあるだろう。そしてその口火を切るかのように行政側が支援する方向に大きく舵を切ったことの意味は大きい。「計画経済」を国家の精神的支柱とする中国であればなおさらだ。

今後注目すべきなのは、中国産のeスポーツゲームが世界進出を果たすかどうかだ。だがそう言っている合間に既に2018年アジアオリンピック競技大会の公式公開競技「e-Sports」のなかに『Arena of Valor』(『王者栄耀』のグローバルブランド名』が選ばれた。すなわち、ついに中国国内で開発されたゲームそのものが、グローバルでの競技種目として注目されはじめたといえ、市場規模、プレイヤー規模に加え、いよいよゲーム開発においても最前線を走り始めたと言える。このような中で日本は如何なる一手を出すべきなのか? 官民一丸となった次の手が問われるはまさにこの時だと言えよう。

参考

「全国電子競技公開赛 総奨金32.3万元」「騰訊科技」[2010]

关于组建2007年度电子竞技国家集训队的通知」[2008]「中華全国体育総局網站:中国電子競技官網」

「Team WE」「斗魚」

「電競倶楽部LGD-Gaming完成3000万A輪融資 曾獲2.8億元投資」「捜狐新聞」

Eスポーツ EARNINGS <eスポーツearnings.com> のcountries項目から各年の状況を参照

CNG (2017) 「2016年中国電競産業報告(摘要版)」:p.7

GPC、CNG、IDC[2018]「2017年中国遊戯産業報告(摘要版)」