中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】中国ゲーム業界のエキスパートが中国進出の処方箋を示した「中国ゲーム解体新書」に迫る

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】中国ゲーム業界のエキスパートが中国進出の処方箋を示した「中国ゲーム解体新書」に迫る

2017-10-03 13:00:00

2017年9月21日(木)から9月24日(日)まで、千葉・幕張メッセにて開催された東京ゲームショウ2017。初日と二日目はビジネスデイであることもあり、各社のブースではビジネスプランに関する発表が相次いだ。

その中でもひときわ目立っていたシンポジウムに、中国大手オンラインゲームパブリッシャー、空中網の国内拠点である、空中網株式会社(以下、コンゾンジャパン)が主催した「中国ゲーム市場解体新書」があった。

初日は、日本企業が如何に中国展開を図るかをテーマに、2日目は日本国内展開を進めている中国企業のトップに焦点をあて、日本企業の中国進出、中国企業の日本進出の双方を2日間にわたってそれぞれの分野で造詣のある人々を招いて行われた。従って、本コラムでは2回にわたりその際の模様をお伝えする。

初日は、中国進出に造詣の深い3人を招き、日本企業による中国進出の可能性を説くパネルディスカッションが行われた。登壇者はKLabが2012年に設立した中国拠点で、既に54名程の社員を有す企業としてゲーム運営ならびにグローバルマーケティング調査を担うKLab China Inc、CEO、櫻田洋行氏。ゲームタイトルの売り上げ・ダウンロードとその期間中のゲーム内イベントを一目で示すサービス、Sp!cemart Calendarと、対象国のマーケットトレンドをまとめ、イベント運営施策・プロモーション施策、ローカライズ手法など多岐にわたる課題について示すMarket Trendというサービスを提供するマーケティング調査並びに、コンサルティング会社である株式会社スパイスマートCEO、張青淳氏。そして、ゲームアプリの企画開発ならびに、これらのコンテンツの中国及びアジア展開を支援する専門会社、株式会社トライエクゼの代表取締役、久田幸司氏だ。これら3名からのコメントをSocial Game Infoの編集長代理である達川能孝氏が、モデレータとして司会進行を務めるとともにテーマごとに引き出したうえで内容を取りまとめた。

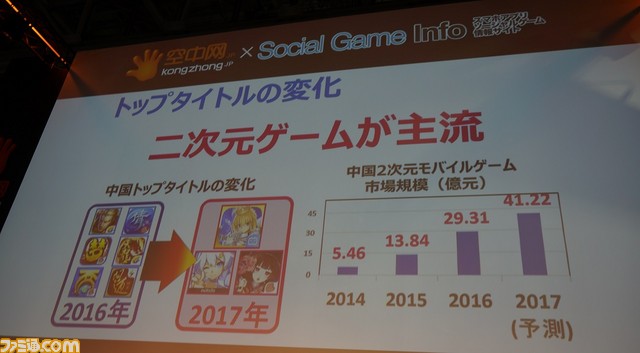

二次元ゲームの主流化が進む中国モバイル市場の特徴と変化

|

まず冒頭で示されたのが、現在の中国モバイル市場のトレンドについて。これについては、中国現地で実際にゲーム運営に携わっている櫻田氏が口火を切った。同氏は、2016年から2017年におけるトップタイトルの変化をあげた。これまで、往年のPC用MMORPGゲームのアプリ化された作品が人気だったが、2017年からは、『Fate /Grand Orders』、『陰陽師』といった日本のアニメが原作、またはモチーフとなっている作品が人気になっているとのこと。こういった「萌え」や「アニメ」的モチーフを用いた作品は「2次元」ジャンルと呼ばれ、ここ数年のトレンドになりつつあると櫻田氏。さらに市場規模自体も拡大傾向にあるとのことで、2014年に5.46億元(1元17円換算で92.8億円)だったのが、2016年には29.31億元(同498.2億円)へと拡大し、2017年には41.22億元(同700.7億円)へと成長すると予測されているという。

この二次元の消費者層について、所謂、日本で言うオタク層とは若干違うと指摘したのが張氏。市場の拡大と都市部の発展に伴い、多様化や独自性が評価されるようになった中で、中国都市部を中心に、人とは違ったこだわりを持つことが評価されるような価値観が生まれているとのこと。そのような中で、2次元ジャンルは自身のこだわりや先進性を示せる趣味になっているのだ。こういった2次元ジャンル市場の拡大は日本企業にとって好機となりそうだ。

この他の特徴としてあげられるのが、アプリのパブリッシングが大手に集中しているという点。2017年上半期をとっても、テンセントとNetEaseの2社のみで7割近くをとり、残りを10社程度の中小パブリッシャーが競い合っているという状態。

また、中国におけるゲーム販売のほとんどにおいてAndroidが占めているが、他国と違い、Google Playの中国国内展開が認められていないことから、独自のプラットフォームが存在している。これについて張氏は、かつて、200程のプラットフォームがひしめき合っていたが、現在は大手数社に収れんされてきており、20社程のプラットフォームにアプリを提供すればユーザー層全体の7割程はカバーできるようになっているとした。

|

Taptapはインディーズ・スタジオの中国進出における足掛かりになりえる?

これらの特徴を踏まえつつ、次の課題として提示されたのが、「中国進出のハードル:プラットフォームの変異」について。先ほどの話の流れを引き継いだ張氏は、その変異を代表するいくつかのプラットフォームについて解説した。なお、本トピックの前提として、外資系企業による中国進出の関門となる、ライセンス制度に関する説明がなされた。

同国では文化部と国家新聞出版広電総局の双方によるライセンス制度が存在しているが、それをするには中国国内企業に限られるため、外資系企業は必ず中国国内企業をパートナーとして迎えなければならない。さらに外資系企業によるコンテンツは輸入に関する審査が入ることもあり最低でも6か月、場合によっては1年もかかるというのだ。

また、時間をかけていれば必ず通るかといえば、それが保証されているわけでもない。そのような状況もあり、信頼できる中国現地のパートナーを見つけるのが最良の策ということになる。これらを踏まえると、売り上げに対する収益分配は、売上金額のうち、大手プラットフォームなど80%ほどがプラットフォーム側に持っていかれてしまい、一般的なプラットフォームでも40%から50%のレベニューシェアを要求する傾向にあると張氏。

結局、コンテンツ提供側には20%~50%しか残らないのだが、外資系企業である日本企業の場合、現地パートナーに対しても収益分配する必要があることから、これらをさらに分配しなければならなくなる。こういった実情を踏まえつつ、張氏は、昨今のプラットフォームの変異を代表しうるサービスをいくつか示した。

ひとつめは、硬核連盟(英語名Mobile Hardcore Alliance、以下MHA)。これは、XiaoMi以外の中国スマートフォンメーカーがほぼ参加している仕組みで、ハード展開時にあらかじめプリインストールすることが出来る点が強みとのこと。というのも、中国人は1年に1回といった早い頻度で携帯電話を買い替える傾向にあることから、プリインストールも作品の普及につながるとのこと。さらハード共通のアプリストアがあるといことで、普及率を高める可能性があるという。ただ、これらの企業は深せんに集中しており、日本企業の作品を展開する際もまずはこれらの企業と信頼関係を築かなければならず、進出への敷居は高いとも。

その次に挙げられたのはbilibiliだ。同サービスは昨今の中国ゲーム事情で示された2次元コンテンツの展開に強く、数多くの日本製アニメを展開しているサービスとして知られたMAU(月間アクティブユーザー)1億を超える人気サービスであり、『Fate /Grand Orders』の中国展開を成功させている。同サイトは二次元ジャンルを好きな人が集まるプラットフォームとして機能を果たしていることから有望なプラットフォームのひとつであるとした。これまでもbilibili主催で、アニソンコンサートなどを上海のアリーナで開催しており会場も満員御礼の中、熱狂で包まれていたと張氏。これについて櫻田氏はこのコンサートの凄さについて具体的に指摘した。櫻田氏によれば日本のアニソン歌手が日本語のまま歌っていても、会場が日本語でハモるという状況も見受けられたという。つまりbilibiliには日本系コンテンツに対する熱量が高い人が集まる傾向にあるようだ。

ただ、張氏は中小規模のスタジオや、まだ中国進出を進めていないスタジオにとって一番有利なサービスとしてTaptapをあげた。同サイトは2016年に立ち上がったばかりのサービスで、一言で言えば、ゲームの総合レビューサイトにストア機能が加わったサービス。コアファンが集まるサイトということで知られ、評価内容もコアゲーマーが好むような専門的な内容が並ぶとのこと。客観的な批評が行われていることからユーザーが課金するべきか否かを判断するうえでも重要な役割を果たしているという。

中国進出を考えている企業にとって重要なのは同サービスのストア機能。わずか1年程度でAndroid市場の10%に当たる取り引きが同サービスで行われているという。驚きなのが、このプラットフォームのチャンネル料が無料であるというのだ。Taptapはそもそもが、モバイルゲーム版『ラグナロクオンライン』を代表作品として持つ中堅スタジオ。XD.comが出資してうまれたサービスであることから、インディーズであろうが大手企業であろうが、面白いゲームであれば同サービスで展開したいとの思いから、プラットフォームを開放したのだという。

だが、その爆発的普及力に、その他の大手プラットフォームが警戒し始め、「Taptapに出すのなら、ウチでは出させない!」と言い出すプラットフォームも出てきていると張氏。従って、既に他社プラットフォームと付き合いがある企業の場合、難しいかもしれないが、中小スタジオやインディーズ・スタジオにとっては、中国進出における足掛かりとして、Taptapは有効に機能しそうだ。

声優やキャラクターデザイナーのチャンス到来? 中国企業とのオリジナルコンテンツ開発や中華圏及び東南アジアへも視野を広げることが好機に

では、中国市場で勝機はあるのか? これについて、確実にチャンスがあると久田氏は自信を見せた。まずは「声優」だ。日本国内で有名な声優は、中国でも名が通っており、採用するだけである程度のユーザー層を抑えることが出来るとのこと。これについては、日本のゲームアプリを中国展開する際も、中国人声優で吹き替えをやるのではなく日本のオリジナルのままサービスしてほしいという声が大きいと、櫻田氏は補足した。

また、原作に対する愛も強いので、名前などもローカライズをせずにそのままにしてほしいとの要望が強いとも。やはり2次元ファンというのは非常にコアなファンが数多くいるようだ。

これに加え、「イラストレーター」も同様に著名な人は中国で知られていると久田氏。最近は閲覧がブロックされてしまったが、日本国内の著名SNS Pixivも中国国内でよく知られているのみならず、中国のユーザーも1万人程登録しているとのこと。従って、国内で著名なイラストレータの作品は中国でも評価されるであろうと久田氏。

|

また、前述のbilibiliでは、「bilibili Moe」という萌え系キャラクターのユーザー投票を毎月おこなっている。重要なのは、多数の中国人による評価が示されているということだ。また、久田氏は中国企業とのアニメの共同制作についても言及した。その中でもとりわけ成功している例として『霊剣山』をあげた。同作は第2シーズンに突入しており、IPとして着実に成長しているという事実が明かされた。

ゲームの趣向についても調査してみると、ジャンル別にみて評価されているものは日中ともに大差がないと久田氏は指摘する。また、IPとNon-IPで比較した際も、若干開きがあるものの、昨今中国はゲームでもオリジナル作品を重視する傾向にあることから、Non-IPが増えるだろうと分析した。

ただ、中国の特徴としては3Dでより「ヌルヌル動く」作品が重視される傾向にあり、この点はゲームを中国展開するうえで意識する必要がありそうだ。

これらを踏まえつつ、今後は、従来あったようなIPの中国独占代理権を所有企業から取得し、素早くゲーム化するモデルというのは成立しなくなっていると久田氏は指摘する。それよりも、コンテンツ開発の中でコンセプト、ターゲットをより明確に考えることが重要であるようだ。

大手企業であれば、引き続き、中国企業とともに全工程に関わることが出来ると認めつつも、中小企業の場合は、コンテンツ開発において、自社が最も得意としている部分に特化し、他の工程を得意としている中国企業などと共同制作をおこなっていくのが望ましいと久田氏。現在中国ではオンライン小説などのサービスも充実しているなど、IPが生み出される環境は構築されつつある。従って、長い期間を用いて中国パートナーとともにIPを育てていくのが肝要であると指摘した。同時に中国のみを見るのではなく、その他の中華圏や、東南アジアなども視野に入れるべきと展望を述べた。

これに対し、張氏は、改めてTaptapに注目するべきとコメント。その新規性と可能性を改めて示す形となった。また、既に中国に進出して数年たった立場から、櫻田氏は、中国進出は多様であることから、もし中国進出に関心があるなら是非KLab Chinaにコンタクトして欲しいとエールを送った。

もはや世界最大規模となった市場ということもあり、進出するにはもはや遅いのではといった声も聞かれる中、改めて中国市場の可能性を見出すことが出来るセッションとなった。