中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』に見る 徹底的に作り込まれた世界観の意義

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』に見る 徹底的に作り込まれた世界観の意義

2016-11-29 15:30:00

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』(以下、『ファンタビ』)を見てきた。同作は、「ハリー・ポッター」シリーズの舞台となる、魔法界と人間界が共存するという世界観はそのままに、そのおよそ70年前のアメリカ・ニューヨークを舞台とした冒険譚。

ハリー・ポッターがホグワーツ在籍時に幻獣学の教科書となっていた『幻の動物とその生息地』の著者である主人公、魔法動物学者ニュート・スキャマンダーのトランクから魔法動物が逃げ出したことを端緒に、ニュートは、アメリカ合衆国魔法議会のみならず人間界をも巻き込んだ大事件へと巻き込まれていくことになる。

まず本作で特徴的なのは、魅力あふれる数々の魔法動物が登場すること。これは主人公がニュートであることから自然の成り行きだろう。ただ物語の本筋は、これらの魔法動物ではなく米国魔法界と人間界に存在する確執やその起因となる原始的な黒魔法的存在などによっており、これらに関わる物語の二転三転といった展開は、いかにも「ハリー・ポッター」シリーズ原作者で、本作では脚本を務めるJ. K.ローリング的といった感じだ。

物語そのものは、少なくともいまのところ学校が主な舞台であった「ハリー・ポッター」シリーズより高年齢層を意識して描かれているという印象だ。もっとも、魔法動物の生態をときには可愛く、ときには迫力満点に描いていることから、子供たちの鑑賞にも十分成り立つように描かれている。またこういった魔法動物の生態や特性などは物語本編においても重要な役割を果たすことがままあることから、単に作品を彩るだけの役割以上の存在感をもって描かれている。

大人をターゲットとした「J. K.ローリングの魔法世界」の一部としての『ファンタビ』

ここで重要になってくるのが、緻密に作り込まれてきた世界観だ。『ファンタビ』においても「ハリー・ポッター」シリーズの作品を通して作り込まれてきた法則などが本作で見事に拡張されている。

なおこれらの世界観は一般的に「ハリー・ポッターの魔法世界」と呼ばれてきたが、『ファンタビ』がこれらの作品群に加わることが知られて以降は、欧米圏を中心にこれらの世界観を「J. K. Rowling's Wizarding World」と呼ぶようになってきた。そこで本稿においてもこのトレンドを踏襲し、これらの作品群の基盤となっている世界観について言及する際は、原則として「J. K.ローリングの魔法世界」として呼ぶことにしたい。

無論、「J. K.ローリングの魔法世界」を全く知らなかったとしても『ファンタビ』を楽しむことはできる。それは本作のサスペンスや魔法界と人間界との対立構造などが、大人を魅了する複雑な構造を呈していることもあり、物語自体に魅力があるからだ。

ただし、物語上の伏線が「J. K.ローリングの魔法世界」ならではの法則とともに、複雑に絡められていることもあり、ハリー・ポッターシリーズは子供向けであったという理由から視聴する機会を逃した人たちは『ファンタビ』をきっかけに、これまで紡がれていたこれらの世界観にハマっていくという場合もあり得るだろう。

作り込まれた虚構により実現する世界観の拡張性

「J. K.ローリングの魔法世界」において重要なのは、「魔法世界」と「人間界」が併存して存在し、魔法世界の住人が人間界に分け隔てなく入り込めることができ、人間界の人々も一定の条件がそろえば魔法世界に入りこむことが許されるなど、互いに影響を受けうるということを法則に取り込んでいる点であろう。『ファンタビ』においても、これまで描かれていた「J. K.ローリングの魔法世界」に存在する魔法世界独自の秩序や法則などは筆者が見る限り忠実に継承されている。

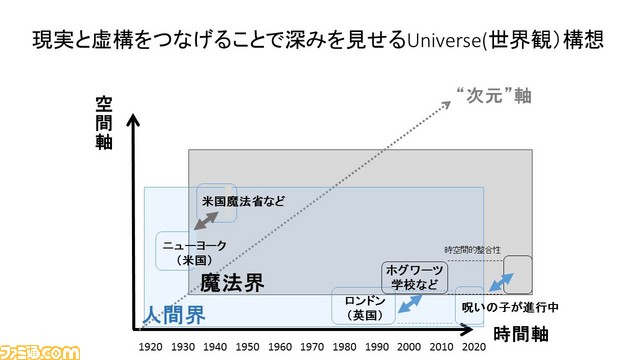

もっとも舞台が70年前ということを考えると、「継承」というよりは"現在を踏まえた上で70年前を想定した「継続性」というのが維持された"と言った方が正しいだろう。これにより、この世界観では、時間軸と空間軸に加え2つの原則的に閉ざされた社会(互いの取決めで介入し合わないことになっているため)の併存、言ってみればある種の「次元」軸という3軸で世界そのものを拡張することができるようになっている。

2016年7月30日から「ハリー・ポッター」シリーズの続編に当たる『ハリー・ポッターと呪いの子』が英国のパレス・シアターにて上演中であり、そのリハーサル用台本も書籍化されベストセラーになっているが、これについても同様だ。これらを踏まえた、時間軸、空間軸ならびに「次元」軸における関係性を示したものが図1となる※。

|

では、『ファンタビ』で示された各軸の一貫した世界観について具体的に示していこう。まず、魔法界という次元軸に関していえば、長きにわたって言い伝えられてきたと想定される「呪文」の類は、ほぼそのまま利用されている。具体的には「オブリビエイト(Obliviate)」や、「リベリオ(Revelio)」、「ペトリフィカス・トタルス(Petrificus Totalus)」といったものだが、これらの「呪文」が放たれるたびに、これまでのハリポタファンはニヤリとさせられることだろう。

もちろん今回、新たな情報が多数追加された魔法動物の生態系というのはそれ自体、「ハリー・ポッター」シリーズの際はあまり言及されてこなかった魔法界における独自の側面ということができる。さらに魔法動物の生態系が、魔法界、そして時には人間界にも影響を及ぼしうると(ある意味、魔法動物が無知であるが故にクリーチャーの知らないうちに)という点は特筆すべきだろう。

なお、70年前という時間軸を実感させる上で重要なのが、主人公の設定だ。ハリー・ポッターがホグワーツ在籍時に幻獣学の教科書となっていた『幻の動物とその生息地』の著者、魔法動物学者ニュート・スキャマンダーとすることで、即座に前世代的イメージを受け手に植えつけることができた。さらに、ニュートがかつてホグワーツに在籍しており、若かりし頃のダンブルドア教授とも交流があったということや、あるシーンにおいて?ストレンジ家の先祖とみられる女性との関係がさりげなく明かされるなど、英国魔法界によける70年前の状況もハリー・ポッターシリーズと関連づけられて示されている点も重要だろう。

一方、空間軸という広がりにおいては、人間界における当時のニューヨークを再現すると同時にアメリカ合衆国魔法議会の各種建築物や内装など、英国魔法省とは若干違った行政組織を示し、一般人を「マグル」ではなく、「ノーマジ」と呼ぶなど、場所の違いが制度や言語の違いへと発展していることを緻密に描いている。

ただこのような様々な違いにあって、悪という概念は全ての文化を超越するかのように描かれている。ヴォルテモートが台頭する前の時代である『ファンタビ』の時代ではそれはオブスキュラスObscurusが該当するが、この存在は侵略や支配といった明確な悪というよりは呪詛に近いような原始的な邪として描かれている点も時間の流れを示しているようだ。

総じて『ファンタビ』で観客が実感できるのは時間軸、空間軸、そして「次元」軸の全てにおける「ハリー・ポッター」シリーズとの一貫性である。70年ほどの時間と5500キロ以上離れながらも魔法世界と人間界が併存する生態系を示すことで、「J. K.ローリングの魔法世界」において一気に広がりを与えた。

緻密な世界観が提示されることで受け手の想像力が物語の「空白」を埋める

市場の存在が、作品普及において重要な役割を果たす現代において、商業的に展開される物語はより多くの観客に支持されることがその存続において重要となる。また、情報過多という状況において、常に継続的に新たな要素を追加しない限り、物語は数多くの競合との淘汰の中で埋もれていってしまうだろう。

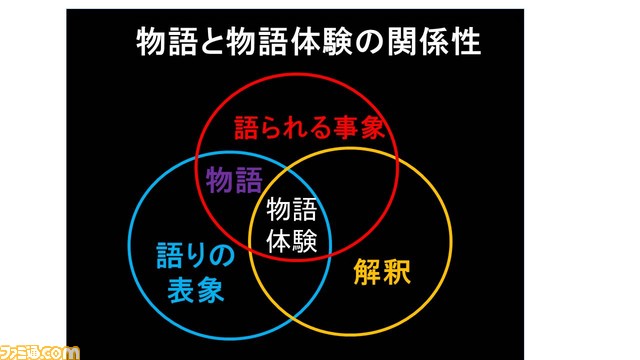

その中で重要なのがいかに「受け手の想像力」をかき立てるかという点だ。なぜなら、受け手による物語体験の優劣は、語り手が「何を」、「いかに」語るかだけでなくそれらがいかに解釈されるか(Interpretation of Narrative)により決定されるからだ。つまり、図2のとおり、受け手の反応も含めたこれらのバランスの中に受容者の共感を喚起しうる「物語体験」は存在する。

|

新作や続編が生まれる間に作品そのものをつなぎとめるものは、作り手が提供する物語を埋めうる「何か」でしかない。したがって、その「何か」を生み出すある種のリアリティを受け手に提供するのが肝要なのだ。

『ファンタビ』の場合、「「J. K.ローリングの魔法世界」の法則に裏付けされた数々の魔法動物がそれだ。劇中において、あるきっかけで世界中の誰もが魔法動物に遭遇しうる可能性を示したことの意義は大きい。これによって観客もこういった動物に遭遇できるという想像力をかき立てることができるからだ。「J. K.ローリングの魔法世界」は現実世界と連動していることを前提とした世界観であることから、受け手、とりわけ子供たちにとって、魔法動物捕獲デバイス、またはゲームソフトといった商品提案は、リアリティと説得力をもって受け入れられることになるだろう。

これら様々な施策によって「受け手の想像力」をかき立てることができれば、ファン・フィクションやコスプレ、同人誌などファンによる二次創作を内包したコミュニティの醸成や持続的活性化が実現することとなる。そのよう意味で、舞台として登場した『呪いの子』が日本においてどのような形で展開されるか、そしてPottermoreにて言及されている日本の南硫黄島に所在とされる魔法学校「Mahotokoro(マホウトコロ)」という設定が将来どう活用されるかが気になるところだ。

※ これらに加え、J.Kローリングによる公式ホームページである「Pottermore」の記述について言及するのであれば、前述の概要に日本、アフリカ、中央ヨーロッパなど全世界における魔法界の様相も追加する必要がある。