中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】PlayStation VR国内初動が5万台強の理由

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】PlayStation VR国内初動が5万台強の理由

2016-11-07 21:00:00

元コンピュータ周辺機器開発生産拠点の海外流通担当が捉えた PlayStation VR国内初動が5万台強の理由

KADOKAWAグループのゲーム総合情報メディア"ファミ通"が11月7日、PlayStation VR(以下、PS VR)の販売数が10月期で5.2万台であったと発表した。同グループによるPS VRの販売実数に関する発表については、10月20日の、4日間で国内販売数4.66万台に到達したとの発表からの続報となる。

ゲームハードや関連周辺機器の販売におけるこの数値は、一般的に言えば商品の訴求力が弱いと判断されがちだが、筆者が思うにこの数値がPS VRの現状の実質的な需要を示しているとは結論づけにくい。何しろ、同商品は現在、いまだ予約することすら困難であり、販売取扱店も限定的。関東や関西、その他の政令都市ならともかく、地方では、店舗で手に入れるのはいまだ困難な場所も多いうえに国内におけるオンライン販売も瞬殺で売り切れという状態での数値だからだ。

オンライン販売については国外も同様のようだ。例えば、2016年11月4日の段階ではAmazonにおいて在庫が残っているのはAmazon.comに留まり、Amazon UK、Amazon France、Amazon Germanyなど、全て在庫切れを起こしており、通常よりも100ユーロほど上乗せした「中古販売」の温床となっている始末だ。

筆者は、大学院を修了後から名古屋大学の博士課程後期に進学するまでの3年間、当時信州上田市にあったCD-ROMや、CD-RならびにCD-RWドライブを欧米、アジアでも販売していたPlextorの親会社であるシナノケンシで(電子機器事業部と呼ばれていた)工場側の海外流通を担当しており、生産計画などにも携わっていた。確かに同社自体は中小規模の企業に位置づけられているが、業務内容に応じて、大手企業の生産計画にも密接にかかわる機会も与えられた。そこで本稿においては、筆者のコンピュータ周辺機器生産流通関係の知見などを踏まえつつ今回のPS VRの生産流通状況について考察してみたい。

完全新規のデバイスを全世界同日発売で供給できた ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「製品」生産供給力

まず、今般のPS VRにおける過度な「供給不足」は想定内の状況であると言える。というのも、PS VRは従来のゲーム機とは製品アーキテクチャにおいて全く違った部品や製造工程を伴う。さらに高性能のLSI、各種センサー、有機ELディスプレイなどの部品自体(1)、初期生産では不良率が高くなる(初期における部品の歩留まり問題)傾向にあり、必要な部品を納期通りに入手することが困難になる。さらにこれら高機能の部品をグローバルに調達し、生産工程の組立過程に組み込まなければならない。また、製品が数万人の消費者の手にわたった途端、ユーザー側の使用方法が原因で思いがけない不具合が報告される場合も多い。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)はこういった不具合への対応も万全にしなければならないため、消費者側から予測不可能なカスターサポートの要望が大量に続くと、品質検証やサービス担当スタッフの増援や不良品交換対応用の部品や資材の確保といった臨時業務を余儀なくされることとなる。つまり大量生産のノウハウが蓄積されている拠点においても不確定要素がこれまで以上に伴う。

必然的に、今回のような新規性を伴うデバイスにおいて、生産量を制御可能な範囲に絞るというのは、初期不良を最低限に抑えつつ、様々な不具合に関する情報を企業がコントロールできる範囲で収集し、以降の対応を万全にするうえでのルーチンであると言えるだろう。これは製造業における製品サイクル(Product Life Cycle)を考えるうえでも当然のプロセスと言える。むしろこのような新規デバイスにおいて、グローバル・ローンチを実現する製品生産供給力に注目する必要がある。

実際、国内においては5万台強と言われる同デバイスもソニー・インタラクティブエンターテインメント・ヨーロッパ(以下、SIEE) President Jim Ryanの発言として、ヨーロッパにおいてはPS VRは予約の段階で数十万台販売したとの報道がなされている(2)。現段階でPS4の国内普及台数が300万台であり、北米がおよそ1500万台、欧州が1700万台(すべて参照URL(3)Forbes誌報道による)であることを踏まえると、各地域で日本国内と同率の1.73%のユーザーがPS VRを初動で購入したと想定しても全世界での普及台数は60 万台強となる。

保守的に見積もっても、SIEとしては、ローンチ時、全世界で50万台を準備していたと考えられる。なお、ゲーム機やその周辺機器において、50万~60万台という数値は決して高い数値とは言えないが、IT関連機器という視点で見直すと、この数値は著しく低いというわけではない。

競合デバイスであるOculusのRift(以下、Rift)が3月28日に、HTCのVive(以下、Vive)が4月6日にと、SIEに半年以上先駆けてリリースしてきたが、それでも、SIEと同等の出荷レベルに至っているとは言いにくい。 Viveと連動したPCゲーム用プラットフォームであるSteamでのゲーム販売状況をモニターするSteam Spyによると(4)、Viveのローンチ時より現在までバンドルされている『Tilt Brush』は11月3日現在のオーナ―数が14万~15万と推測されている。同ソフトは正規ローンチ前から提供されており、その時点での普及台数は2万5000台前後と言われていることから(5)これらを総合するとViveはこれまでに11万~12万台前後がユーザーの手にわたっていると推測できる。

Riftの普及台数についてはDK1及びDK2の段階であわせて17万台近くが販売された(6)という情報以外、数値を伴う情報はあまり出ていないが同社の動向は現段階においては、PS VRの普及台数に匹敵する数値を出していると考えにくい。

むろんViveの場合はルーム・スケールVRも可能なより複雑なデバイスであり、RiftもPS VRよりも価格帯も上位に位置づけられるコンシューマ向けハイエンドHMDであることから普及台数において PS VRとの安易な比較は適切ではないが、Riftが発売直後から3か月間程、予約数に対する出荷日程が遅れに遅れた事実から見ても、必要台数を予測し、それに見合う部品を購買し、且つ予測不可能な不具合なども見越して生産計画を立てるのは容易ではないことが分かる。

工業製品であるPS VRを「VRが存在するライフスタイルの普及を実現するデバイス」として捉え直すと見えてくる初期出荷台数の意味

初期出荷全世界50万という数値も、もしSIEグループがPS VRを単なる「商品」として捉えるのではなく「VRが存在する新たなライフスタイル」を普及させるという理念のもと展開していると考えると非常にしっくりいく。

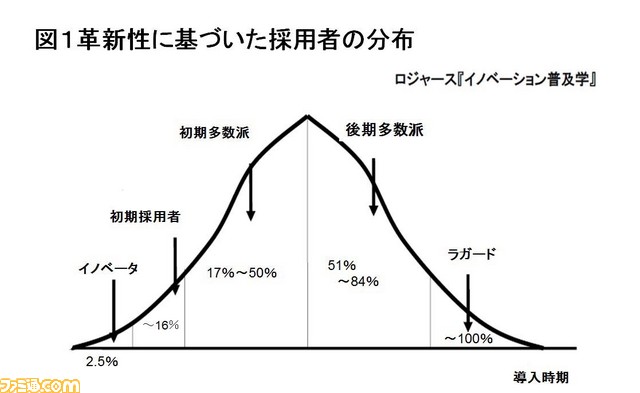

例えばPS VRの製品サイクルにおける全世界でのアグレッシブな販売目標値をPS4の現段階における普及台数4000万台の50%※にあたる2000万台と想定した場合、50万台~60万という数値は2.5 %~3%、もし、最終的にコンシューマ用ハイエンドHMDにおいてSIEのシェアが全体8割と想定した場合、これは全体の2%~2.4%に該当する。「2.5%」という数値は社会学者エベレット・M・ロジャースが『イノベーションの普及学』で提唱したイノベーションの採用グループにおける「イノベーター」に分類される層と合致する。

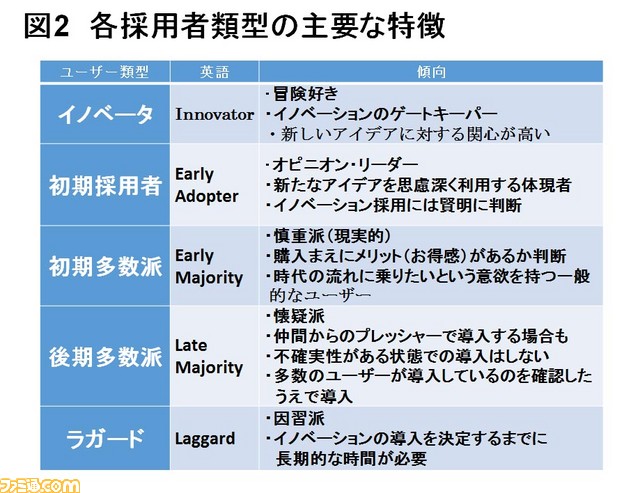

ロジャースはイノベーションが導入される段階から最後に導入するまでの層を5つの層に分類し、その分布について図1のように示した。また、各採用者の特徴を図2のようにあらわしている。なお用語には複数の日本語訳が存在するが、本稿では2007年版を採用した。各グループの特徴についても主に07年度版の内容を要約したが、いくつは本デバイスの特性にあわせ筆者自身の解釈を交えている。

|

|

むろん、ロジャースの理論は特定の商品ではなく新規に導入されるテクノロジー全体の普及が対象なのだが、他社やデバイスの情報はあまりにも不確定要素が多いため目標値を設定する際は自社を中心に設定するのが普通だろう。従って、以降は初動が全世界で50万台~60万台、全販売目標に対して2.5%~3%を配分したという前提で論を進める。

ちなみにロジャースの普及グループに対する理解があると同時に保守的な販売目標値も見えてくる。おそらく現在におけるPS4の普及台数、国内300万台、グローバル4000万における初期採用者層16%にあたる国内48万台、グローバル640万台だ。ただ、全世界での販売台数がこの程度しか見込めないと踏んでいるのであれば、既にコアユーザー向けにPC用ハイエンド型HMDが、カジュアルユーザー向けにはスマホ簡易型HMDの流通が進んでいる中、敢えてミドルクラスのデバイスを出すという経営判断はしないだろう。むろん、この計画段階でマイクロソフトがミドルクラスのデバイスを出すという情報は無かっただろうから、状況によっては軌道修正が必要になるかもしれないが。

「イノベーター」による客観的で信頼性の高い情報がオピニオンリーダーたる「初期採用者」の購入を促す

では、なぜ「イノベーター」がメインターゲットなのか? それは、VRエンターテインメントは、広告映像や新聞、雑誌などの広告や記事のみでその魅力を示すことが不可能だからだ。こういった場合、各地域にいる業界に「詳しい」人たちにその真価を伝えてもらうしかない。つまり、この50万台をイノベーターに先行して購入させ、信頼性の高い情報を拡散してもらい、ブラック・フライデーを端緒とするクリスマス・年末商戦には初期採用者層に購入を促すという構想だ。

だが、実際には、そうはいかなかった。初週で国内及び欧州ではほぼ全数はけてしまった(一部は中間販売業者に流れてはいるが。)。つまり、イノベーターに位置づけられると推定出来る消費者層は、国内及び欧州において予想を上回る数だったと言える。これはSIEグループにとっては朗報であったと言えるだろう。より多くのイノベーターが購入すればするほど、良質の評価が初期採用者層に伝わりやすいからだ。

一方、北米においては各地の販売拠点においては在庫がなくなったとの報道がなされているが、Amazon.comでは、日本からも購入ができるようになっている。おそらく正規販売が行われている地域で在庫が手薄になっている地域からも購入できるようになっていると考えられる。これは北米での消費者が想定よりデバイスを購入しなかったというよりは、他地域のこのような状況を想定しての措置だろう。世界各地の「イノベーター」にリーチするためだ。イノベーターは他のグループと比較し、技術的知識を理解し活用する能力も高く、購入に対するハードルが高い場合もそれをいとわずに他者に先駆けて新技術を導入する傾向にあるからだ。

「VR/ARがある生活者の日常」を2020年までに実現するためにソニー・インタラクティブエンタテインメントが採るべき道

では、今後は何に注目するべきなのか? 最も注視する点が、クリスマス・年末商戦がおわった段階で、初期採用者層にどの程度デバイスが浸透したかだろう。

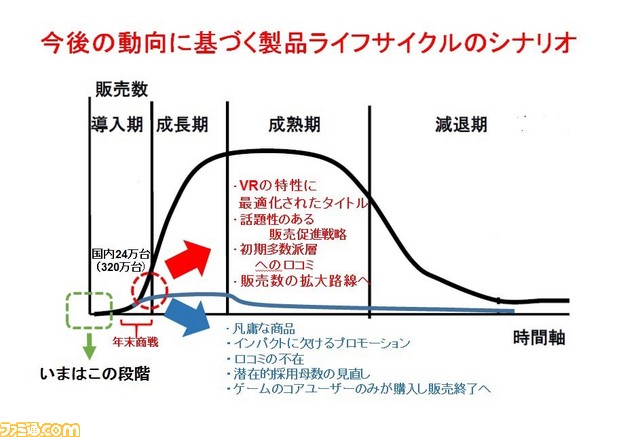

つまり、PS VRにおいてよりアグレッシブな国内販売最終目標が150万台、全世界で2000万台と設定されていると想定すると、試金石は前述のとおりその16%にあたる国内24万台、全世界320万台を達成できるかどうかだ。これまでアナリストは、年末までに全世界で140万台(7)から210万台(8)が販売されると予測しているが、この数値だとPS VRが初期多数派層へと普及していくか否かはクリスマス・年末商戦でデバイスを購入した人たちの評価次第とも言える。

もし、クリスマス/年末商戦を契機にオピニオンリーダーである初期採用者によってPS VRが評価され、短期間で国内25万台~30万台、全世界で350万台ゾーンを突破した場合、SIEや、他のメーカーもPS VRの購入者層が初期採用者層から初期多数派層へ移行したとの解釈がなされ、一般の人に訴求しうるVR専用ソフトが続々とラインナップされていく可能性が高い。

一方、国内で25万台前後、全世界で350万台に届くことなく販売台数が失速した場合は、PS VRの潜在的採用者の母数自体が想定より少ないと判断され、所謂コアユーザーのみが購入するに留まり、ソフトもそのような層のみに訴求しうるラインナップが集中することとなる。同時に、一般的なユーザーはPS VRには手を出すことはなく製品サイクルを収束しなければならなくなる。これは製品ライフサイクルに軌道修正を有するということを意味する。それを示しているのが図3だ。これは、あくまでも図に過ぎず正確な販売実績や、販売予測値に基づいたグラフを示したわけではないが、現在はまだ、導入最初期であること、勝負はむしろ、これから数週間後のブラック・フライデーを端緒とするクリスマス・年末商戦であることは感覚的にも確認出来るだろう。

|

これに関して、SIEは次のような施策を採ってきた。まず、『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)』のような「従来のゲームでは感じられかった実在感と感情移入が出来るキャラクターとのコミュニケーション」や『初音ミク VRフューチャーライブ』などの「限りなく実在感のあるヴァーチャルアイドルライブ」などを体験できるコンテンツの存在は許容しつつ、安易にアダルトに走る方法をプラットフォームとして封じた。 家庭用ビデオデッキ戦争において、アダルトモノが勝敗を決したとの声も聴くが、ファミリー層への普及も目指しているSIEとしてこの措置はクリティカルであると同時に、ファミリーコンピュータ以降、家庭のリビングルームに鎮座することを前提とした家庭用ゲーム機の周辺機器としての鉄則を守っている。

また、Metacritic ScoreでPS4ソフトとしてトップ18タイトルに位置づけられる90点を獲得した『Rez Infinite』を独占コンテンツとして初期段階からラインナップできた。このようなある意味、前衛的な体験はまさにイノベーターが貪欲に追求しうるコンテンツと言えるだろう。この他にもVRならではのホラーを体現している『Until Dawn: Rush of Blood』、これまでにない没入感でスーパーヒーローを体現できる『Batman: Arkham VR』などVRでなければ体験出来ないエンターテインメントを各ジャンルそろえた。

そして満を持して、11月末からは後日対応予定とされる『Final Fantasy XV』、映画「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」の上映前後には『Star Wars バトルフロント: X-Wing VR Mission』、さらに2017年1月にはVR完全対応を謳う『バイオハザード7 レジデント イービル』が控えている。これらのラインナップは、イノベーターの評価を受けてPS VRを購入した初期採用者層が、明確なお買い得感を求める初期多数派の人たちに、デバイスとしてのメリットがあるか否かを伝えるうえでの分水嶺となる大型コンテンツ群だ。

無論、初期多数派に商品としての魅力を伝えるうえで、単に口コミに頼るようなSIEではない。世界各地で展開しているPS VR体験会などはその好例だろう。さらにゲーム以外のモードも、カジュアルユーザーにとっては重要な訴求力を持ちうる。かつてPlayStation 2の初期導入期に大きく貢献したのが『マトリックス』のDVDといわれたこともあるが、それと同じ現象が、ひょんなきっかけで、PS VRのシネマティックモードから起こるかもしれない。手軽に且つプライベートに劇場さながらのシアター体験をしたいという潜在需要は少なからずあるが故に、こういった需要を掘り起こすこともPS VRには求められることだろう。

つまり、PS VR、25万台の壁を突破させるうえでは、まさに全方位戦略が必須となってくるが、これらの施策を推進し、同デバイス独自の体験が付加価値としてより多くのユーザーに認められるようになれば、サード・パーティがさらに強力なソフトを続々と供給することとなり、自ずと、PlayStation EyeやPlayStation MOVEのような「既存ハードの周辺機器」から、独自の「プラットフォーム」と位置づけられるようになることだろう。リビングルームに「VRがある日常」を実現するのに理想的な時期は2020年。家庭にいながら、オリンピックフィールドをまさに眼前にするかのような体験を一人ひとりが体験するような未来。様々なアクターによる成果の果てにVRエンターテインメントのメジャー化とゲーム産業の未来の一形態がある。

【参考URL】

1) SIEエンジニアが自らPlayStation VRを解体している映像から部品構成を推測https://www.youtube.com/watch?v=ad73KXerChk

2) http://www.cnbc.com/2016/10/13/playstation-vr-goes-on-sale-as-sony-bets-the-headset-will-continue-momentum-for-the-ps4.html

3) http://www.forbes.com/sites/olliebarder/2016/10/20/playstation-vr-managed-to-sell-fifty-thousand-units-in-its-first-week-in-japan/#710bf85937d7

4) https://steamspy.com/search.php?s=Google+Tilt

5) http://www.roadtovr.com/htc-vive-sales-figures-data-100000-steamspy-data/

6) http://www.roadtovr.com/oculus-reveals-175000-rift-development-kits-sold

7) http://www.cnbc.com/2016/10/06/ihs-markit-says-consumers-to-spend-11-billion-on-vr-headsets-content-by-2020-with-sony-playstation-vr-a-big-winner.html

8) https://www.vrfocus.com/2016/10/superdata-forecasts-2-6-million-playstation-vrs-sold-in-2016/

エベレット・ロジャーズ/ 三藤 利雄 (訳) 2007『イノベーションの普及』: 翔泳社

※なお、現段階の普及台数の4000万台に対する5割というのは荒唐無稽な目標値とは言い切れない。これまであらゆるゲーム機向け周辺機器の中で最も売れたのはWii Fitシリーズで使用されたバランスボードで、バランスボード同梱で販売された『Wii Fit』が全世界で2262万本、『Wii Fit Plus』は2112万本だ※※。バランスボード同梱での販売率が2010年の段階で6割※※※であることから、バランスボードの流通量はおよそ3500万台。これを実現したのが2010年なので、2011年3月段階でのWiiの普及台数である8601万台と比較すると※※※※Wii所有者のおよそ4割が購入したという数値が出てくる。PS 4自体は北米リリースからわずか3年しか経過していない状況を考えると、現段階の5割を周辺機器であるPS VRの普及台数の目標値として設定するのは、あながちおかしいことではない。