中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】[MIGS15]VR、Steam Green Light作品からアプリまで……

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】[MIGS15]VR、Steam Green Light作品からアプリまで……

2015-11-25 22:22:00

MIGで出会った気になる作品を一気に公開

カナダ、ケベック州のモントリオールから。2015年11月15日~17日まで開催されたMontreal International Game Summit(以下、MIGS15)の模様を公開。

MIGS15では、カンファレンスからワークショップ、大手スタジオなどによるデモ展示など様々なイベントが同時展開されているが、主にインディー作品である新作をじっくりと楽しめるコーナーがある。EXPO ZONEだ。ここでは、そこで出会った注目のタイトルを2回にわたり紹介していく。

|

|

▲VRを徹底的に研究して最適なプレイ体験を目指した『Time Machine VR』 |

E3、TGSなどVRがかなり期待されていた雰囲気だったが、MIGS15においてもVRがかなりのスペースを占めており、且つ参加者もかなり興味を抱いていることが感じられた。大手としては、Sony Computer EntertainmentがExpo Zoneの中で最大規模のスペースにVR体験コーナーを設置。『Getaway』のVR版などのデモを展示しており、そこには行列が。

一方、インディースタジオとしてVR作品を展示していたのがMinority。メディア担当兼ライターのRommel Romero氏によれば同社はもともと携帯系アプリを開発してきたが、Oculus RiftがKick Starterで話題になったときから注目していたCTOがDK1をその手にしたとき、全てが変わったという。

「メンバーの多くがOculusを使ってみた瞬間、すぐ気がついた。次は絶対これだということを」(Romero氏)。

以降、『Time Machine VR』だけを集中して開発し、現在に至ったという。このゲームは、タイムマシーンを駆使して過去の海洋生物を追うというもの。筆者も実際にプレイしてみたが、その自然なインターフェイスと、タイムマシーンを操縦しているという感覚は非常にリアル。それ以上に感動したのは、目の前に迫るジュラ紀~白亜紀に存在したであろう海洋生物。既に恐竜などは複数の作品でVR化されていたが海洋生物は数少ないという点も差別化されている。今回のExpo Zoneのインディー作品の中では屈指の迫力と言えるだろう。2016年初頭のリリースを控えているだけに今後が楽しみだ。

|

|

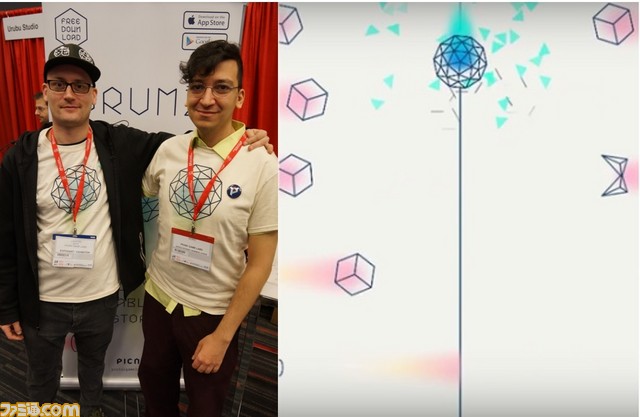

▲パズルX音楽系アプリはまだまだいける! プレイして数分でハマった『GRUMZ』 |

インディーゲームスタジオPicnic Game Labsによる『GRUMZ』は日本のゲームやアニメに対してあこがれを抱いてきたゲームデザイナーMomoによるアクションパズルだ。驚きなのはそのコンセプト。いわゆる落ちゲーや、色合わせ的なものなどパズルのコンセプトは出尽くしたと思われてきたところで彼が勝負をかけたのは「止める」という動詞。確かにこのコンセプトはありそうでなかったものだ。幾何学模様をうまく使いながら、適度の難易度とさりげない意外性でポリゴンと音楽、そして色が混ぜ合わさる。一見、簡単に見えながら様々なトラップが随所の存在し、「こう来るか」と驚かされること必至。既に北米ではiTunes Store並びにGoogle Playの双方でリリースされている。

|

|

▲ゲーム業界のベテランとハリウッドデザイナーがコラボレーションした |

最後に紹介するのは、ゲーム業界のベテランと、『アベンジャーズ』などを始めとした数々のハリウッド映画でコンセプトアーティストを描いてきたスタッフが究極のコラボで実現したロボットアクションゲーム。北米といえばヒーローモノであるのに、ロボットというところが味噌。さらにシミュレーション系ではなく軽快なアクションにしたのも重要なポイントだ。さっそく筆者もプレイしてみたが、操作方法を確認することなく、いわゆる「ガチャプレイ」でも次々とパワーアップして敵を倒すことが出来た。この点について聞いてみると、開発当初から手軽に楽しめるという点をコンセプトにしていたとのこと。北米のおいては、Steam、PS4並びにPS Vitaでのリリースが決定しているが、日本では、PS4のPlayStation Storeにて、2016年初旬のリリースが決まっている。ロボット系作品がひしめく国内で北米発の「ロボット」モノがどこまで受け入れられるかが注目される。