中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】ゲーミフィケーション専門スタジオAffordanceにみる「ゲーミフィケーション」の事業化

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】ゲーミフィケーション専門スタジオAffordanceにみる「ゲーミフィケーション」の事業化

2015-11-17 17:18:00

|

北米滞在2弾はカナダ、ケベック州のモントリオールから。

同地域では2015年11月15日~17日までの間、Montreal International Game Summitがおこなわれたのだ。

Montreal International Game Summitとは、大手スタジオやミドルウェア企業によるプレゼンテーションや、インディー作品の展示、その他ゲーム産業教育や振興に関わる大学及び行政機関が連携した総合的なイベント。2004年に初めて行われたこのイベントは今年で既に12回目となり、2500名の業界関係者が参加する北米東部でも最大規模のゲーム関連イベントとなっている。本稿では、これにあわせ、モントリールで設立された「ゲーミフィケーション」に特化したゲームスタジオ、Affordance Studioの創業者、Pascal Nataf氏にお話を伺った。

もともと神経科学が専門だったPascal氏は、大学を卒業後、数年間、カナダ及びドイツなどで研究職に従事していた。給与も十分に与えられ生活には苦労しなかったものの「達成感を得られなかった」とPascal氏。それは、この分野が非常に専門的(ある意味当たり前だが)であるが故に、携わったプロジェクトも、ほとんど白黒をつけにくい結果しか導きだせかったとのこと。そのような中、偶然ドイツの職場で携わったプロジェクトが、「ゲーム」に関わることだったのだ。そのとき、「明確な目標と、具体的な結果を導きだせた」という事実に強い喜びを感じたとのこと。この想いを元に、モントリール大学大学院のゲーム及びインタラクティブデザイン研究科の門を叩いたのだ。

|

|

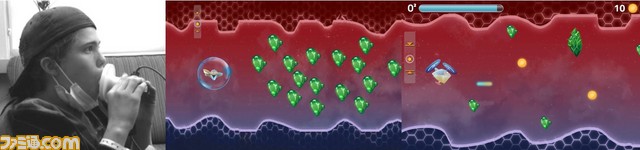

▲大学院でのシリアスゲームプロジェクトがグローバルで展開、起業は自然な成り行き |

その後、在学中に神経科学の専門を活かしたゲーミフィケーションのプロジェクトに早速取組む事となる。小児医院との連携で嚢胞性線維症による呼吸困難を患う児童用の呼吸補助器の吸引方法を楽しく学ぶために考案されたゲーム。呼吸補助器をインターフェイスとして、モニター上に存在する飛行機に向かってくる敵を回避する、または攻撃をして倒しながら進むというシューティングゲームだ。正しい呼吸を続けることでゲームを進めることが出来る。オープンソースのプロジェクトとして取組み最終的には、スイス、アメリカ、英国やカナダのケベック州以外の州でも実験が行われるグローバルプロジェクトへと成長した。なおこれらの取組み助成金などを受けずに行われたがこの取組はメディアなどでも紹介されたと言う。

これを契機に行政や民間から、様々な相談を受けるようになり、それが自然に起業へと繋がっていったという。最初に共に創業に携わったのは3名。そのうち一人はプログラマーとしてフランス、日本、南アフリカでも働いた経験があったとのことだ。創業者自身もドイツでの経験があり各国の実情についてはある程度把握できる状況で2013年に創業している。

|

|

▲第二外国語習得用ゲームはモントリールの学校で採用、ケベック州への広がりも |

創業して最初に取り組んだプロジェクトがモントリオール商科大学とともに開発した、人材マネジメントに関するシリアスゲーム。如何に優れた人材を見つけ出し、チームを作り出すかということを競い合うという作品だ。2015年1月からテスト運営を始めている。

同社が最も成果をあげているのが第二外国語習得に関するゲーム『Ready to Negotiate』。創業者の一人が言語教育の専門家であることからも、戦略的サービスとなっているのが分かる。この作品はケベック大学モントリール校との共同開発。生徒同士がペアをとなって第二外国語を用いて交渉を行うというもの。交渉とは言ってもアパートの賃貸料を値引きするといった通常の生活で使われる身近なものだ。交渉にあたり、より有利な条件を引き出したほうがポイントを得られるといった競争要素も取り入れているとのこと。既に、モントリオールの英語系教育委員会と交渉し、今後3年間、本作を英語系カリキュラムで導入されることが決まっている。

さらにケベック州内の学校でも検討が始まっているという。さすが英仏双方が使用される地域だけにこのソフトが言語習得において如何に実践的であるかを示している一例だろう。現在既に英語及びフランス語版が完成しているが、多言語向けにもすることが可能だという。

また同社が現在まさに開発中なのがカナダの連邦政府が設立した博物館、Center Des Sciences Montrealから受託した、子供向の教育コンテンツだ。ゲームのように楽しみながら恐竜や人体のしくみなどについて学べるものを目指しているという。さらに公共交通機関の停留所などの設置されているインタラクティブデジタルサイネージへのゲーム的要素の導入に関する相談も受けているといことで、まさにカナダにおける社会インフラの「ゲーム化」の第一戦で創業間もないながら活躍していると言える。

現在社員はインターンの3名を含む17名であるという。比較的大学卒業間もない学生を雇うという方針もキャリアが浅いほうが様々なプロジェクトに柔軟に対応出来るから。今後、GDCやシリアスゲームカンファレンスなどでも発表を重ね、カナダのみならず他の国々へと自社のサービスを拡げていく意向だという。「ゲーミフィケーション」という言葉の実質化に多く貢献できる可能性をしている同社のこれからの展開に期待したい。