中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】The Nintendo Entertainment System 30周年

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】The Nintendo Entertainment System 30周年

2015-10-29 14:31:00

米国では、『スーパーマリオ』に加え The Nintendo Entertainment System 30周年でイベントを開催

|

|

▲現在筆者は、米国に滞在中だ。そこでこれからおよそ6ヵ月の間、北米を中心とした海外のゲームシーンに関するルポをお送りしたい。 |

会場を一回りするだけで、Nintendo of Americaの歴史が一目で分かる

現在、累計販売本数35万本を越え、絶賛ロングヒット中の『スーパーマリオメーカー』を皮切りに、日本国内では、『スーパーマリオブラザーズ』30周年が話題に上るが、現在筆者が滞在中の米国では米国版ファミコン、The Nintendo Entertainment System(以下、NES)が2015年10月18日にニューヨークで発売されて30年目を迎えた。

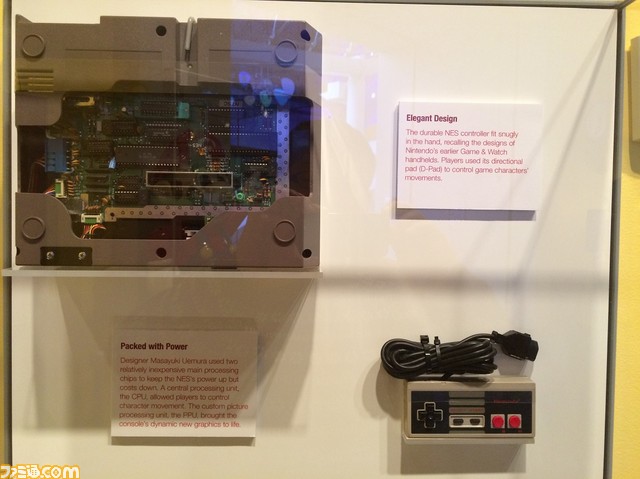

これにあわせ、ニューヨーク大学では、10月15日、同ハードの生みの親である上村雅之氏による講演が行われ、さらに10月24日からは、ニューヨーク州ロチェスターにある世界最大規模の玩具の博物館、ストロングミュージアムでNESの30周年を記念したイベント「Playing with Power: Celebrating 30 Years of the Nintendo Entertainment System」がはじまっている。

このイベントは、立命館ゲーム研究センターとストロングミュージアムが構想から1年以上かけて進めてきたもので、筆者自身も企画当初から関わっており、コンテンツの選定や上村教授のインタビュー、その内容の翻訳及び字幕化まで携わってきた。様々な案件について、ストロングと何度もやり取りを進めてきただけに展示物が実現しているのを目の当たりにすると実に感慨深い。

展示は、任天堂の創業から玩具開発の経緯、『GAME&WATCH』並びにテレビゲーム開発に触れつつ、ファミコンの開発、NESへの展開とユーザーコミュニティ醸成、そしてNintendo of Americaの現在まで、会場を一回りするだけで分かるようになっている。

|

巨大ゲームパッドでマリオを操れ! 『スーパーマリオ』のアトラクションには行列が

ただ会場は、「遊びの博物館」。単なる展示だけでは終わらない。これらの歴史的経緯の展示にあわせる形で、その場でプレイできるコンテンツも数多く展示されている。ファミコンの描画仕様を確定するうえで重要な役割を果たした『ドンキーコング』や、「ジャンプマン」が初めて「マリオ」という名前を与えられた『マリオブラザーズ』、『パンチアウト』、『スーパーマリオブラザーズ3』、『ダブルドラゴン』などがプレイ可能となっているアーケードシステムが、当時の様子そのままに展示されている。そしてNintendoの今を代表する作品としては、『スーパーマリオカート』アーケードと、『マリオメーカー』がプレイブル展示されていた。

だがなんといっても目玉は80年代当時のカラーテレビを想起させる巨大スクリーンでプレイできる『スーパーマリオブラザーズ』のアトラクションだろう。ゲームプレイには、ファミコン/NESで家庭用ゲーム機向けにはじめて実装されたゲームパッドを模した巨大コントローラが。このアトラクションには、長い列が連なり、親といっしょに遊ぶ子どもや、カップルたちでにぎわっていた。一般的に、複数プレイのときはそれぞれのアバターで協力プレイや対戦プレイを楽しむものだが、ここでは、十字キーを一方が、A、Bボタンを他方が担当するという形の協力プレイをおこなっていた。

|

「遊び」と「学び」が見事に融合された「展示」に、これからの時代の博物館のありかたを実感

1985年10月18日にNESがニューヨーク市でリリースされて以降、『スーパーマリオ』、『ロックマン』、『グラディウス』、そして『ゼルダの伝説』(米国ではカセットが金ピカ仕様となっていたのもいまや伝説だ)といった作品が続々とリリースされ、多くの子供たちがこれらに魅了されていった。そして30年後、当時の子供たちが親となって子供とともに展示を楽しんでいる。

子供たちはこれらのシンプルながら奥深いゲームプレイに改めて新鮮さを感じている。一方、大人たちはかつて自分たちを魅了してやまなかったゲームにあらためて触れる機会によろこびつつ、これらのハードやソフトが一体どうやって作られてきたのかを改めて振り返ることが出来た。

事実、ファミコン/NESの生みの親で、現在は立命館大学映像学部教授でもある上村雅之氏の開発秘話の映像には多くの人が立ち止まって、その話に聞き入っていた。

さらに印象的だったのが、子供が『スーパーマリオ』のアトラクションで遊んでいる中、両親は分解されたハードをじっくりと鑑賞したうえで、ゲームプレイに興じている子供たちに「ほらこのゲームはこんな部品で出来ているんだよ」と教えていた姿だ。「遊び」がそのまま「学び」へと繋がっていく瞬間だ。まさに「遊び」と「学び」が融合かされた「展示」であると言える。