中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】E3 2015 PlayStation E3 EXPERIENCE - 2015 Press Conferenceに見るメガ・ゲームパブリッシャーの道

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

-

【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係

-

【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!

-

【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

連載一覧(すべて見る)

【ブログ】E3 2015 PlayStation E3 EXPERIENCE - 2015 Press Conferenceに見るメガ・ゲームパブリッシャーの道

2015-06-17 17:31:00

アメリカ・ロサンゼルスで2015年6月16日から開催される世界最大のゲーム見本市“E3(エレクトロニック・エンターテインメント・エキスポ)恒例の前哨戦と言える“PlayStation E3 EXPERIENCE - 2015 Press Conference”が15日におこなわれた。

ソニー・コンピュータエンタテインメントアメリカ(以下、SCEA)は、例年どおりロサンゼルスメモリアルスポーツアリーナを会場に、イベントが始まる2時間前から、プレイベントパーティを行うなどカンファレンスを盛り上げるために周到な準備を重ね、カンファレンスに臨んだ。

据置機、携帯ゲーム機ともに現行機が成熟期を迎え、ゴーグル型VR端末についても既にひとととり説明済みということもあり、今年は、新ハードの展開などに関する紹介は一切なく、新作、大作の電撃発表を中心とした展開となった。

中でも特に会場が沸き立ったのは冒頭で紹介された、『人喰いの大鷲トリコ』の2016年リリースについて。中盤で発表された『ファイナルファンタジーVII』のリメイクと『シェンムー3』のクラウドファンディングプロジェクトの始動。そして最後におこなわれた『Uncharted 4: A Thief's End』(邦題は『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』 )のデモプレイで、本イベントがグローバルクラスな作品のショーケース的な位置づけになっている事実を際立たせた。

ハードの機能を最大限に引き出し、PlayStation4がゲームをプレイするうえでの「最適の場」であることを示すことが出来るソフトが続々誕生する

冒頭に登壇したのがSCEA President/CEOのShawn Layden氏。「PlayStation4(以下、PS4)を展開してきてから、クリエイターからは優れたクリエイティビティを、エンジニアからは数々のイノベーションを目の当たりにすることとなった。今回は既存のそして新たに紹介する作品が、PS4の機能を最大限に引き出し、まさにゲームをプレイするうえでの「最適の場」であることをしめしたい。」との言葉に会場は沸き返った。

満を持して大スクリーンに示されたのが『人喰いの大鷲トリコ』だ。

冒頭に「Directed by Fumito Ueda」と大きく示されていた瞬間、大きな拍手喝さいが沸き起こった。今回は、トレイラーではなく終始ゲームプレイが示されたが、そのプレイにおいてもトリコと主人公との間にある暖かな友情を感じさせるようなゲームプレイが続き、会場は心温まる雰囲気につつまれると同時に拍手喝さいに嵐が続いた。おそらくゲームプレイであるからこそ紡がれるであろう「物語」を期待した観客も多かったのだろう。

この素晴らしいデモシーンに続いて登場したのがSCEワールドワイドスタジオ代表取締役会長の吉田修平氏。開口一番「私がこの場に立てることをどのくらい待ち望んでいたのか皆さんはわからないだろう」と本作を紹介できたことの喜びを自ら示しつつ、PS4向けに展開されることを発表した。またその場にいた上田文人氏を紹介すると、会場はさらなる熱狂と拍手の嵐につつまれた。

続いて紹介されたのが、Guerrilla Gamesによる新規IPの大作『Horizon Zero Dawn』。地球とは全く違う生態系を持つ巨大な惑星でのハンティングアクションゲーム。だが、雰囲気的にはハンティングが重要な位置づけにあるアクションアドベンチャーといったところだろうか? これに続きスクウェア・エニックスグループのIo-Interactiveが開発中の『HITMAN』最新作。そしてカプコンの『ストリートファイターV』についても発表され、喝采をあびていた。

また昨年からの注目作として、Hello GamesのSean Murrayが『No Man's Sky』のゲームプレイを披露。星間戦争や星間ワープをその場でプレイして見せていた。スクリーン上に巨大な銀河とそこに存在する無数の星々が示されたが、そのすべての星に惑星と生態系が存在するとMurray氏。ワープ後に訪れた惑星は、同氏自身も訪れたことがなかったとのこと。惑星の生態圏の状況を理解し、それをスキャンするところまでプレイされたがその巨大な空間に観客も圧倒されていた。

次に『DREAMS』。『リトルビックプラネット』シリーズでおなじみのMedia Moleculeによる完全新作。同社のAlex Evans氏が登壇して、そのコンセプトを説明した。『Dreams』はユーザークリエイションに着目し、従来以上に気軽にコントローラを使ってコンテンツを開発できるシステムを提案。さらに自身のクリエイションを他のプレイヤーと共有することで、すべてをリミックスさせることができるとのこと。まさに不思議な夢の世界をゲームとして体現できるというわけだ。

この他にもいくつかの小規模プロジェクトも紹介された。インディースタジオCampo Santoによる『Firewatch』、Devolver Digitalによる4作の2Dゲームなどだ。

また、Bungieによる『Destiny』の拡張パック『THE TAKEN KING』、ユービーアイソフトの『Assassin's Creed』シリーズ最新作『Assassin's Creed Syndicate』並びにActivisionの『Call of Duty : Black Ops III』も喜びをもって迎えられた。

|

|

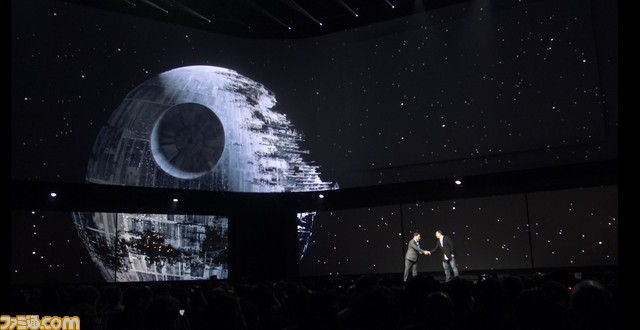

▲SCE・吉田修平氏(左)と鈴木裕氏(右) |

野村ディレクター、北瀬プロデューサーによる『FF VII』完全リメイクの吉報に観客は感極まる

これに続いたのがスクウェア・エニックスの新リリース情報だ。まず、『ファイナルファンタジー』シリーズの最新作として、同作のSDキャラクターが一堂に会する『ワールド オブ ファイナルファンタジー』について紹介がなされた。その後、多くの観客にノスタルジーを感じられるファンタジー世界が最新の3DCGによって再現され、会場の興奮がビルドアップしたところで、満を持して示されたのが『ファイナルファンタジーVII』リメイクのテロップ。プロデューサーが北瀬 佳範氏、ディレクターが野村哲也氏になることも同時に発表され、会場は沸きに沸いた。

これとほぼ同等の熱狂を会場に巻き起こしたのが、『シェンムー3』Kickstarterプロジェクトの発表だ。クラウドファンディングという一般人から資金募集を募るための発表だったのにも関わらず、「続編の可能性」の事実そのものに観客は興奮し、それは鈴木裕氏の登壇で最高潮に。

興奮もさめやらないままに、引き続いて登壇したのがDisney InteractiveのJohn Vinocchi氏。『Star Wars』シリーズの登場人物が、『Disney Infinity』シリーズに採用されたことを発表した。『Disney Infinity』とは、特殊なフィギュアを特製ボード上に乗せることでゲーム上にフィギュアの持つ固有データを反映させられるというもの。国内では、バンダイナムコがリリースしているが、北米ではマーベルヒーローが登場する2.0までリリースされていた。今回は3.0としてクローン・ウォーズシリーズのアナキン・スカイウォーカーとアソーカ・タノがスターターパックとして同梱される『Twilight of the Republic』と、ルーク・スカイウォーカーとレイア・オーガナが同梱される『Rise Against the Empire』がリリースされる。またPS3、PS4向けには、Limited Editionとして、旧作、新作双方のスターターパックに加え、ボバ・フェットが同梱されるバージョンが先行してリリースされることも発表され、会場を沸かした。さらにDICEによる『Star Wars Battlefront』のサバイバルモードのデモプレイもおこなわれ会場は一瞬にして『Star Wars』一色となった。

|

『Uncharted 4』のデモプレイはインタラクティブストーリテリングの新境地を垣間見せる

だがその雰囲気も『Uncharted 4: A Thief's End』のオープニングシーンがスクリーンに映されたところで、瞬時に「アンチャーテッド」モードへと刷新される。

ゲームプレイと、物語展開がシームレスにおこなわれることでインタラクティブストーリテリングの金字塔的な位置づけにある同作だが、今回は、新たにカーチェイスシーンが追加。オンラインシューティングゲームなどで採用されている車両操縦プレイと一線を画すことで、これまでの『アンチャーテッド』シリーズにおけるアクションシーンと同様に車両操縦プレイが「物語」の一部として完全に統合化されている。セリフが入り込むスクリプテッドシーンの間に自然に車両への乗り込みシーンが追加され、そこから、車両操作へとプレイヤーは移行することになる。インタラクティブストーリテリングの新たな可能性をまさに見せつけた感じだ。

この他にもPlayStation Vueや、Project Morpheus(プロジェクト モーフィアス)などについても言及されたが、今回の主役は本稿で紹介した新作群とクリエイターだったのは明らか。

実力派のゲームスタジオによる新規プロジェクトを大々的に紹介したり、著名クリエイターによる「大規模プロジェクトの資金調達」に関する発表も行うなど、プレスカンファレンスの役割がいよいよ「プロデュース」的機能を果たすということが明確になってきた。

大規模プロジェクトをこういったタイミングで強烈にサポートしていく巨大メディアカンファレンスの存在は「発売日」の趨勢が以降の命運を左右するこれらの作品にとって不可欠な存在となっていることは間違いないだろう。つまり、パッケージゲームをポートフォリオに組み込んでいる企業にとって、こういった巨大メディアカンファレンスをいかに活用するかが、企業の存続すら左右する最重要戦略となるのだ。

こういった仕組みは、ある程度の集客や課金状況といったマーケティング的裏付け無しに本格的な展開が難しいアプリ系企業にとってリスクに対するリターンが見込めにくいだけに到底不可能な(または経営判断として馬鹿馬鹿しいとすら感じるかもしれない)投資でもある。だがそのリスクは、一夜にしてこれまで名すらしられることがなかったメーカーやクリエイターを瞬時に伝説へと変えうるようなリターンもあるのだ。そして、ユーザーはそういったイベント展開を求めていることも確かだ。メディアカンファレンスを通したこれからのメイクドラマにも期待したい。

|

中村先生の中国、新興国寄稿も掲載の

「ファミ通ゲーム白書2015」は、2015年6月22日発売!

詳しくはこちら→