ファミ通.comインディーゲーム

家庭用ゲーム機にPC、モバイルなど、近年、幅広いプラットフォームで盛り上がりを見せている“インディーゲーム”。自作・同人ゲーム、フリーゲームなど、いわゆる“インディーゲーム”の中から、担当のアンテナが「これは!」と反応した作品を紹介するコーナー。国内外を問わず、さまざまなタイトルをピックアップ。

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- ファミ通.comインディーゲーム>

- キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

アクセスランキング

-

1

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

2

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

3

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

4

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

5

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

新着記事

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

-

“脱衣+スノボ”で楽しさ倍増!? 『Snowboard 2D』(XBLIG)【ファミ通.comインディーゲーム】

連載一覧(すべて見る)

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

2014-02-17 13:00:00

注目のインディーゲーム作品をご紹介する“ファミ通インディーゲーム”。今回は、ゲーム開発者によるゲーム賞 “GDCアワード”で最多ノミネートしている『Gone Home』をピックアップ。

タイトル:Gone Home

開発元:The Fullbright Company

プラットフォーム:Windows、Mac、Linux

ジャンル:アドベンチャー

●今年の“GDCアワード”本命!?

近年のゲーム業界では、プレイヤーに物語体験をいかに与えるかに強い関心が向けられている。これが“ナラティブ”というキーワードで語られていることは、ご存知の方も多いだろう。その意味するところは人によってさまざまで、「ナラティブとは何か?」と言われてもはっきりと説明することは難しい。

しかしながら、“ナラティブなゲーム”といえば、ジャーナリストやメディアの中でもある程度一致が見られる。例えば、2012年のGoTY(Game Of The Year)を総ナメにした『風ノ旅ビト』。美しいビジュアルと演出によってインタラクションを楽しむ同作品からも分かる通り、“ナラティブなゲーム”とは、煎じ詰めれば、映画や小説と異なった“ゲーム独特の物語体験”と言えるのではないだろうか。

今回紹介するPC用一人称視点のアドベンチャー『Gone Home』もそのような“ゲーム独特の物語体験”、すなわち“ナラティブ”が評価されている作品のひとつだ。事実、2013年8月にリリースされた本作は、今年のGDCアワードのBest Narrative部門にノミネートされている。

|

開発したのはポートランドのインディー・デベロッパー、The Fullbright Company。同社は、もともと2K Gamesで『BioShock2』の追加エピソード『Minerva's Den』などを開発していた3人のクリエイターが設立した会社であり、本作がデビュー作。販売はダウンロードのみで、公式サイト(DMRフリー)やSteamにて19.99ドルで入手できる。

●屋敷から消えた家族はどこにいる?

ゲームは、主人公のケイティ(ケイトリン・グリーンブライア)がヨーロッパ旅行から帰ってきたところからスタートする。どうやらケイティがいない間に家族は引っ越しをしたようだが、その引っ越し先の家から家族全員が消えてしまっているのだ。もぬけの殻となった広い屋敷を探索して、家族が消えた理由を突き止めるのがメインのプロットだ。

|

|

|

▲家の玄関ホールには、妹のサムの手紙が貼られている。 |

▲進行に合わせて、アイテムやマップが追加されていく。 |

操作は標準的なFPSを踏襲。wasdで移動、マウスで視点移動、左クリックでオブジェクトとのインタラクション、右クリックを押すとカメラがズームする。インタラクションができるオブジェクトにポインタが乗ると説明文が表示され、さらに設定によってはオブジェクトに書いてあるテキストがオーバーレイされる。

この機能があるおかげで、書類やハガキに書かれたアメリカ人の達筆(笑)な英文も判読可能になる。また日本語化パッチを当てると、このテキストは日本語になる。そのためオプションの“Language”にあるふたつのチェックボックスには、チェックを入れておくことをオススメする。

アドベンチャーゲームとしての本作の特徴は、人やキャラクターがまったく登場しないことだ。一人称視点であるため、主人公のケイティの顔が映らないのはもちろん、広い屋敷の中には人物の写真や肖像画はあるものの、NPCなどはまったく登場しない。

|

|

|

▲メインストーリーはボイスオーバーで語られる。 |

▲人物が登場しない本作、物が主役であると言ってよい。 |

父親の書斎の本やビデオテープ、妹の部屋から見つかる写真や雑誌、そういったオブジェクトをひとつひとつ発見することで、プレイヤーはグリーンブライア家について少しずつ理解していく。誰もいない広い屋敷の探索は、ちょっとしたホラーテイストもある。

また、本筋とは別に、生活感のあふれる家の中を探索するのは新鮮な体験だ。少々下世話だが、単純に他人の本棚やロッカーを覗くのは楽しい(笑)。家族の意外な持ち物を発見して、気まずい気分になるという感覚はこのゲームでしか味わえない。

父や母の仕事とその悩み、屋敷に引っ越してきた経緯など、さまざまなエピソードが少しずつ明らかになるが、物語の本筋は妹のサム(サマンサ)の日記にある。重要アイテムを手にしたときにボイスオーバーで語られるこの日記では、新しい高校に転校したサムの悩み、友人関係、幽霊との遭遇、そして音楽との出会いといったことが赤裸々に語られていく。ただし、物語の本筋なので、ここでの詳述は避けることにする。

|

|

|

▲屋敷の中は、人っ子ひとりいないのでけっこう怖い……。 |

▲日記は、メニューから何度も閲覧・再生できる。 |

あえて3つの言葉でまとめると、“青春・パンク・女の子”といった感じ(笑)。ストーリーは、プレイヤーのミスリードを誘う要素もあり、意外性もある。ちなみにサムの日記は、ボイスオーバーとともに字幕を表示することも可能。聞き逃したり、見逃しても、ショートカットから何度も閲覧可能なので、リスニングが苦手でも問題ない。

●“ライオットガール”に込められたもの

一応、アドベンチャーゲームらしく、ロッカーの暗証番号を開けたり、隠れたドアを発見したりする要素はあることにはある。しかしながら、本作の魅力はあくまでも屋敷内を探索することでプレイヤーが掴みとる物語にある。そのため、ただクリアーしようと思って急いで探索しても、まったく楽しくない。ぜひとも、ひとつひとつのオブジェクトが何を意味するのかを想像しながら、プレイしてほしい。

雑誌などには、現実のロックバンドの名前などが記載されている。1995年のアメリカが舞台であるため、カート・コバーンやダイナソーJr.といったオルタナティブ・ロックの有名アーティストから、ガイデッド・バイ・ヴォイシズといったマニアックなバンドが登場する。これらは物語には直接関わらないが、筆者のような90年代洋楽ロックで育った人には楽しい部分だ。

|

|

|

▲一応、謎解き要素のようなものはあるにはある。 |

▲洋楽好きは、雑誌を見てニヤニヤできるだろう。 |

だが、本作における90年代サブカルチャーは単なる飾りではない。The Fullbright Companyがトレーラーの段階で告知していた通り、本作は“ライオットガール”と呼ばれたムーブメントをフィーチャーしているのだ。“ライオットガール”とは、女性のパンクロッカーたちのムーブメントだ。日本ではそれほど知名度がないが、彼女たちは男性的な価値観が支配的であったパンク・シーンの中で男女同権を訴え、女性だけのライブやフェスなどを実現していった。ビキニ・キルやスリーター・キニーといったバンドが有名だ。

|

|

|

▲ライオットガールには欠かせない、“ZINE”と呼ばれる同人誌のようなもの。 |

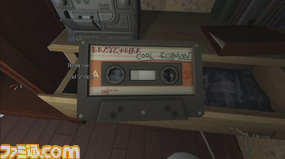

▲こちらも欠かせないカセットテープ。ゲームソフトのカセットも登場する。 |

スペースの都合上、その歴史や思想までを詳述することはできない。しかしながら、本作にも表れているその価値観をひと言で表すなら、“女の子同士の連帯”だろう。女の子と出会い、カセットテープを交換し、いっしょにライブに通い、“ZINE”(自作の雑誌)を作る。あくまでも物語は女の子の交流それ自体だが、その背景にあるのは、まさしく“ライオットガール”の価値観なのだ(ちなみに出会いのきっかけが『ストリートファイターII』とゲームネタも仕込まれている)。

もちろん、そういった背景を知らない人でも本作は十分楽しめる。“ひとつの舞台でキャラクターがひとりも登場しない”という個性的なゲームデザインは、技術的・経済的理由によるものであるそうだが、結果としてほかのゲームにはない独特なストーリーテリングが味わえるのだ。

本作のプレイ時間は英語をゆっくり読んでも6時間。日本語でプレイしたら3時間程度で終わる。その意味ではかなりコンパクトな作品と言え、19.99ドルは高いと考える人はいるだろう。しかしながら、無人の家を探索して過去の出来事を明らかにするという本作の構造は、まさに映画や小説といった表現では得難い“ナラティブ”を表現している。さらに物語はほぼ一本道ではあるが、サブプロットとして機能するエピソードは豊富。物語の細部はプレイヤーの推測によって成立するため、複数回のプレイで気づくことも多い。ちょっとした本や書類も家族の関係性をうまく表現している。それらを総合的に判断すれば、この価格は十分に納得のいくものであった。

■著者紹介:今井晋

大学院でロックを研究しつつ、音楽やゲームに関して執筆しているフリーランスのライター。ジャンルを問わず、小集団によるクリエイティブな活動に興味があります。好きなゲームジャンルはシューティング。同人ゲームも多数プレイしています。

●ローカライズ及び開発者からのコメント

以上が本作の紹介となるが、物語が中心のゲームを英語でプレイすることにためらう読者も多いだろう。幸い本作の開発者のThe Fullbright Companyは、ローカライズやMODの制作には寛容な姿勢をとっているため、既に有志による日本語化MODがいくつか出回っている。

さらに筆者は、プロのゲーム翻訳者である武藤陽生氏と伊東龍氏が日本語版を制作していることを知った。ほかの日本語化MODと同じく、彼らもボランティアで制作しているわけだが、筆者はプロの翻訳者が本作のローカライズを手がけることに興味を持った。そこで今回特別におふたりに本作の翻訳の経緯と本作の魅力、さらに開発者のスティーブ・ゲイナー氏のコメントをいただいた。

――ローカライズを手がける理由は?

武藤陽生氏(以下、武藤) なぜ本作の翻訳をしようと思ったかというと、ゲーム翻訳業界を底上げしたいという気持ちによるものです。現在のゲーム翻訳業界では、翻訳者はNDA(機密保持契約)のため、名前が表に出ることはありません。名前が出ないぶん、責任感が希薄になり、モチベーションも低下します。また、運よく名前を出してもらったとしても、AAAタイトルでは10人ほどの訳者が関わり、自分の名前は埋もれてしまいます。

そこで目をつけたのがインディーゲームです。インディーゲームは規模が小さいため、ひとりやふたりといった少人数で翻訳ができます。そうしたゲームの翻訳を、名前を出してやっていけば、ゲーム翻訳の世界に新しい流れを生み出せるのではないかと考えたのです。『Gone Home』には有志の日本語訳が存在していることは知っていましたが、開発元がローカライズに非常に寛容なこともあり、プロの翻訳者としてまた違った形の翻訳ができるのではないかと思います。

伊東龍氏(以下、伊東) 僕は『Syberia』、『The Longest Journey』、『Dreamfall: The Longest Journey』といったストーリーと世界観に優れたアドベンチャーゲームが大好きです(『Dreamfall』を翻訳することは最大の夢のひとつです)。そのため、『Gone Home』も気になっており、去年の年末休みに購入しました。そうしたら開発者が有志ローカライズを募集していることを武藤さんが見つけまして、ふたりでやってみることになりました。

『Gone Home』にはサムという人物が登場しますが、僕も武藤さんもサムと同世代です。当時の僕は高校をドロップアウトして、バンド活動に励む、音楽三昧の日々でした。ニルヴァーナやライオットガールの系譜にあるブリーダーズも好きでした。そのため、このゲームの内容はひとごとではありませんでした。

その感動を伝えたくて、The Fullbright Companyの掲示板でぜひ日本語化したいとメッセージを書きました。開発者のスティーブさんはとても喜んでくれて、全面的にサポートすると言ってくれました。クリエイターが自由にローカライズを奨励し、質問にも応えてくれることは、そうそうありません。これに応えるためにも、いい日本語版にしたいです。そういうわけで最初はゲームの興味から始まりましたが、いまはすばらしい機会を与えてくれたスティーブさんにこたえたいという気持ちが強いです。

――『Gone Home』のどこに魅力を感じましたか?

武藤 私もアドベンチャーゲームが大好きですが、昔ながらのポイント・アンド・クリックものは、現在ではインディーゲームがほとんどです。しかし、インディーにしか作れない作品も数多く存在しますし、感動的なストーリーテリングのものも少なくありません。『Gemini Rue』や『To the Moon』なども、インディーゲームにしかない魅力がありました。『Gone Home』もその筆頭で、とくにホラーと青春ものを入り混ぜる手法が見事でした。またサムが選んだ結末にも感動しました。

伊東 やはりミニマルなアプローチながらも、自分の人生の記憶や痛みで補完しながら物語を作り上げていくのが最大な魅力だと思います。ダイアログもシンプルで、言葉の情報量も少ないですが、語らずとも伝わってくるものがあります。エンディングに近づくにつれて、過去の自分自身の思い出や感情がグワッと蘇ってくる感じのゲームです。また本作の“Everything is possible”というキーワードは、限られた時期だけに持ち得る感覚をうまく表しています。その点でスティーブさんのライティングは本当にすばらしいと思います。

さらにサムの日記を聴くだけではなく、手紙、ポスター、カセットテープ、スーパーファミコンのカートリッジ、そうしたものがいっしょに合わさることで、ひとつの物語が浮かび上がってくるのが特徴です。シンプルなゲームであるのにも関わらず、アメリカで激賞されたのは、プレイヤーたちがただ作られたものをなぞったのではなく、自分の経験や感情で空白を補完することで感動したことが大きな要因だと思います。

――日本語版の見どころはどこでしょう?

伊東 もとの作品がすばらしいので、とにかく作品を汚さないようにがんばっています。また、アップデートで追加されたコメンタリーも翻訳しています。暗証番号はなぜこの数字なのか、スーファミのカートリッジのタイトルの由来、ゲーム業界の裏話や開発秘話など盛りだくさんのコメンタリーなので、きっと楽しんでいただけると思います。

武藤 このゲームは、キャラクターの筆跡が非常に大きな意味を持っています。それをひとつの日本語フォントで表現するのは難しいと思います。ですが、できる限りオリジナルの雰囲気や背景を再現できるように努めており、そこにはやりがいを感じています。

――公開時期や場所はどうなりそうですか?

伊東 僕も武藤さんも現在、別のプロジェクトに従事しておりまして、作業が少し遅延気味です。ですが、3月のGDCの前にはなんとか間に合わせたいと思っています。

武藤 それまでにコメンタリーを含めたすべてを翻訳完了させる予定です。

伊東 日本語ファイルは、The Fullbright CompanyのLocalizationのページにおいてもらえることになりました。『Gone Home』のページの日本語化も予定しています。

最後に開発者のスティーブ氏から、読者へのメッセージを!

スティーブ・ゲイナー氏 私がゲームを愛する理由のひとつは、ゲームというものがプレイする者を別の世界へといざなう力を持っているからです。しかもそれは見知らぬ場所でありながら、どこか知っているような気がする場所です。だからこそ、私がもっとも愛するゲームのひとつは『シェンムー』なのです。80年代の日本の家の中や街の中に本当にいるような気にさせてくれたあの作品は、まさに別の人生への入口とでも言うべきものでした。

私にとっての『シェンムー』がそうであったように、『Gone Home』が日本のゲーマーの皆さんを別世界へといざない、アメリカのとある家で語られる日常とドラマを体感する窓口となってくれることを願っています。

連載一覧(すべて見る)

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】