ファミ通.comインディーゲーム

家庭用ゲーム機にPC、モバイルなど、近年、幅広いプラットフォームで盛り上がりを見せている“インディーゲーム”。自作・同人ゲーム、フリーゲームなど、いわゆる“インディーゲーム”の中から、担当のアンテナが「これは!」と反応した作品を紹介するコーナー。国内外を問わず、さまざまなタイトルをピックアップ。

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- ファミ通.comインディーゲーム>

- 『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

アクセスランキング

-

1

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

2

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

3

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

4

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

5

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

新着記事

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

-

“脱衣+スノボ”で楽しさ倍増!? 『Snowboard 2D』(XBLIG)【ファミ通.comインディーゲーム】

連載一覧(すべて見る)

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

2014-05-12 12:00:00

タイトル:FTL: Faster Than Light

開発元:Subset Games

プラットフォーム:PC、Mac、Linux、iPad

ジャンル:ローグライク、シミュレーション

シミュレーションゲームというジャンルは、定義が曖昧としているため、非常に多様なゲームが含まれる。軍事研究から始まったとされるウォーゲームを筆頭に、ビデオゲームの金字塔たる『シムシティ』や『シヴィライゼーション』。果ては昨今のインディーゲームシーンを騒がせた『Goat Simulator』まで……。

では、単なる模倣でないならば、シミュレーションゲームとは何であろうか? 筆者はそれを“体験の翻訳”であると考えている。感覚や認識を模倣するヴァーチャルリアリティ、自然界の物理法則を模倣する物理エンジンなどと異なり、シミュレーションゲームの模倣対象は、我々人間が味わうことができる体験にこそあるはずだ。

たとえば、『シムシティ』を通じてプレイヤーが感じるのは、市長の椅子の柔らかさではない。課税額の増減、インフラの整備、治安維持といった都市運営の複雑さを体感するのだ。ストラテジーゲームの主眼も一兵卒の感覚を描写するのではなく、戦争という体験総体をプレイヤーに翻訳してみせる。

そして、今回紹介する『FTL: Faster Than Light』は、まさに宇宙船による銀河系探索という体験を見事に翻訳してみせたゲームだ。その地味な見た目にも関わらず、プレイヤーは絶望的な任務におもむく宇宙船の指揮官を体験できる。

●インディーゲーム界のシンデレラストーリー

『FTL: Faster Than Light』(以下『FTL』)は、Justin MaとMatthew Davisが手がけた、宇宙船をテーマにしたローグライクゲームだ。2K Gamesの上海スタジオに在籍していたふたりは、プライベートでボードゲームを遊ぶほどの友人どうしだったそうで、そのころの体験が本作の着想につながっている。大規模スタジオで働くことに疑問を感じていたJustin Maは、2011年に独立を決意、すぐにMatthew Davisも合流して、『FTL』のプロトタイプが作られた。

|

|

▲開発者Justin MaとMatthew DavisによるGDC2013での講演の様子。 |

このプロトタイプは多くのインディー系コンペティションで話題を集め、最終的にKickstarterを通したクラウドファンディングで開発費が捻出されることになった。同時期のKickstarterではゲーム系プロジェクトが盛況しており、本作は幸運にも目標金額の2000%(!)となる20万ドルの資金調達に成功。そして、2012年にリリースされた完成版は、翌年のIGFでAudience AwardとExcellence in Designを獲得する。この辺りの開発事情については、ファミ通.comによるGDC2013のレポート記事が詳しい。

今年の4月にはiPad版と同時に『FTL: Advanced Edition』(以下『AE』)と呼ばれる大規模アップデートが無料で追加された。派手な資金調達の成功に留まらず、ゲーム自体の評価も高く、独立からアワードを獲得する過程は、まさにインディーゲーム界のシンデレラストーリーと言えよう。とはいえ、公式の日本語ローカライズがされていないこともあって、いまいち日本のプレイヤーには遊ばれていないようにも感じる。

(先日、有志翻訳による非公式日本語化MODが完成したようだ。ただし、導入する方は自己責任でお願いしたい。)

そこで今回は、どうして『FTL』がここまで高い評価を獲得したのかについて、“体験の翻訳”というキーワードで紐解いてみたい。ゲームは公式サイトのほか、SteamやApp Storeにおいて、9.99ドルで購入可能だ。

●成功率10%という非情な難易度

本作の目的は、反乱軍(Rebel)の追跡から逃げつつも、銀河系を探索して反撃の機会をうかがうことだ。プレイヤーは宇宙船の指揮官となって、困難な任務を乗り越えていく。舞台や設定自体は古典的なSFといった感じであり、とくに新しさはない。

ステージは8つのセクターに分かれており、セクターごとにランダム生成されるマップをひとつずつ突破していくことになる。マップには宇宙船の補給と強化が可能なお店のほか、救難信号を示すビーコンが表示され、プレイヤーは手探りのなか、宇宙探索を行っていく。各ビーコンでは、反乱軍、宇宙海賊や奴隷船などの敵対勢力と遭遇し、選択肢によっては戦闘が発生する。無事に最後のセクターまで到達して、反乱軍の旗艦を撃沈するとクリアーとなる。

|

|

▲宇宙船との1対1の戦闘は、トップダウン視点のRTSのような形式。 |

|

|

▲反乱軍の追撃から逃れ、セクターごとの出口を目指せ! |

クリアーまでのプレイ時間は2時間程度とかなり短い。しかしながら、本作はローグライクらしく、いわゆる“パーマデス”のシステムを採用している。つまり、戦闘などで一度でも宇宙船が撃沈されてしまったら、そこまでの進行はすべて水の泡。ふたたび最初のセクターからやり直す必要があるのだ。宇宙船の強化といった成長要素も、当然初期状態に戻される。

難易度は『AE』で追加されたHardを含めた三段階が用意されている。しかしながら、その難易度はたとえEasyであってもかなりのもの。実際に筆者はEasyに挑戦するも、60回目のプレイでようやくクリアーできた。パーマデスというシステムに輪をかけた高難易度、結果として壮絶な死にゲーっぷりを見せてくれる。

|

|

▲ローグライクゲームらしくスコア要素もあるが、クリアー困難であるため敗北感が強烈……。 |

|

|

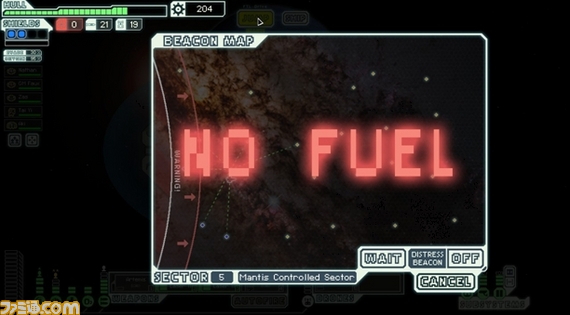

▲困難は戦闘だけではない。燃料不足になって、宇宙で立ち往生することも多々ある。 |

しかしながら、このすさまじい死にゲーっぷりがつまらないかと言えば、まったくそうではない。リスタートの容易さも手伝って、プレイヤーは何度もこの絶望的な任務に挑戦できる。開発者みずからが成功率10%の自殺的ミッションと述べる本作の難易度は、そもそも意図されたものである。つまり難易度自体が、絶望的状況を機転と少々の運で乗り越えていくスペースオペラ的ドラマを表現しているのだ。

●不親切な操作性が生み出す緊張感

さらにこの高難易度に輪をかけるのが、クセの強い戦闘場面である。1対1で行われる宇宙船どうしの戦闘は、リアルタイムで行われる。基本的には相手の船にミサイルやレーザーを打ち込んで撃沈するか、転送装置で侵入して白兵戦で敵船を無力化するかのどちらかだ。

このように戦闘のルール自体は単純だが、プレイヤーが管理すべき要素は予想以上に多い。ミサイルやレーザーといった兵器で敵機を攻撃しつつ、攻撃された船室の火災を消火して、補修、さらに船員のヘルスを管理しつつ、侵入者を排除するためにハッチを開け閉め……正直、慣れないプレイヤーはすぐにパニックに陥るだろう。

|

|

▲搭乗してくる侵入者は初心者殺し。ドアの開閉と医務室(Medbay)を駆使して対処する。 |

|

|

▲船室のあちこちで火災が発生。さらに酸素濃度も低下。パニックムービーさながらの絶望的状況! |

これらの宇宙船の管制方法は、チュートリアルでひととおりり学ぶことができるが、正直、わかりやすいとは言いがたい代物だ。そもそも、画面の表示が何を指しているのか直感的に理解しづらい。さらに、操作可能なパネルとそうではないパネルの差もいまいち掴み難い。慣れないうちは間違ってドアハッチを全開にして、無酸素状態で乗員を窒息死させてしまうというマヌケなミスも頻発する。明らかに宇宙船を操作するインターフェースとしては失敗作だ。

しかしながら、この不親切な操作性は、“宇宙船管制”という体験をプレイヤーに伝えるには、非常に効果的に機能している。考えてみてほしい。あなたは反乱軍から命からがらに逃げ出した宇宙船の指揮官であり、与えられた船も旧型の退役艦なのだ。突然の反乱に対して、臨機応変に対処しなければいけない。つまり、慣れない操作でプレイヤーがあたふたする感覚は、決して理不尽なものではないのだ。むしろ、この操作性は、その場しのぎで宇宙船を操縦するという緊張感をうまく生み出している。

|

|

▲フレアが発生する恒星、隕石がぶつかる小惑星帯など、宇宙環境によるトラブルも頻発する。 |

|

|

▲チュートリアルとは別に用意されているインストカード。うむ、わからん(笑)。 |

ムダなシステムの電力を武器やシールドに回しつつ、敵の攻撃によって破損したシステムを復旧、さらに火災を消火して船員のヘルスを管理する。侵入してきた敵の戦闘員から間一髪で逃げ切り、ハッチを閉めきって応戦する。船が撃沈される寸前になんとか超光速ドライブで戦闘から脱出するも、相手の船に乗員を置き去りにしてしまった! 危機を回避した時はヒロイックな気分、宇宙の藻屑と化した時は絶望感。どちらにせよ『FTL』は、プレイヤーを波乱に満ちたドラマへと巻き込んでいくのである。

●運命に翻弄されながらつくり上げる一度きりのストーリー

難易度の高さ、操作の分かりにくさときて、さらに本作のプレイヤーには過酷な運命が待っている。というのは、本作には運の要素がかなり多いのである。たとえば、宇宙船の強化のために、なるべく多くの地点を探索したいところだが、反乱軍が追跡してくるため、あまり寄り道はできない。結果、一筆書きのように多くの地点を回れるマップが理想だが、本作ではローグライクらしく、マップはランダムで生成される。

さらに、さまざまな地点で発生するイベントの選択も運の要素が大きい。そもそも救難信号を示すビーコンも、場合によっては宇宙海賊の罠であることも珍しくない。友好的な船やステーションの救護活動も選択肢を間違えると、宇宙船が損傷を受けたり、乗務員が帰らぬ人になったりする。リスクを避ける選択肢が用意されているものの、ある程度のリスクを取っていかないと宇宙船を強化する資材が集められない。結果として、プレイヤーは宇宙船の状態を考慮しながら、運だめしに挑戦していくことになるのだ。

|

|

▲セクターからセクターの移動マップにもランダム要素がある。運が悪いと、敵対勢力だらけの銀河系を横断する羽目に。 |

|

|

▲イベントで発生する選択肢も、運の要素が強い。船員の種族や装備品によっては、よりよい選択肢が現れることもある。 |

しかしながら、この運ゲー要素を補うように、本作の宇宙船は多種多様のアップグレードが可能だ。武器やドローンを配備して攻撃型の船を作ったり、乗員を増やし、転送装置による白兵戦に特化したり、クロークシステムを利用したステルス型もありだろう。ローグライクやハクスラ系ゲームにも似た自由度が高い成長要素は、拡張版の『AE』によってさらに広がった。

ただそれらのRPGと異なり、本作の成長要素もまた運の要素が大きい。というのも、ビーコンで示されるお店の品揃えもランダムであるため、そもそも狙っている武器やアイテムをゲットするのはかなり難しい。よって、プレイヤーに求められるのは、与えられたアイテムと乗員を最大限に活かして、あらゆる状況に対応すること。ここでも本作は、極限状態のゲームプレイを要求してくる。

|

|

▲限られたリソースの中で、宇宙船をアップグレードしなければならない。 |

|

|

▲武器や装備品の種類は豊富だ。だがその分、“引き”が重要になる。 |

だが、このランダム要素も、宇宙船による銀河系探索という体験をうまく翻訳してくれる。パーマデスとランダム性のために、プレイヤーは毎回異なったプレイを体験するのだ。首尾よく最後のセクターに到達したとしても、ほとんどの場合、宇宙船の装備は異なる。手持ちの人員と装備だけで、強力な反乱軍の旗船を沈めるには同じやりかたでは通用しない。つまり、それぞれの武装やアイテムごとに異なったストーリーがあり、異なったドラマがある。

なお『AE』版になって強力な装備が増えたが、全体的な難易度はそれほど変わっていない。というのも、強力な装備を引いてくるのも運の問題だからだ。とはいえ、発生しうる物語のバリエーションや攻略方法が増えたので、一度クリアーした人でもリプレイ性が高くなったと言える。

●ゲームプレイによって表現される名場面の数々

以上の高難易度、不親切な操作性、運要素の強さといった特徴は、ひとつだけ見ればそれほど斬新なものではない。多くの古典的なローグライクゲームも似たような特徴を備えており、実際に死にながら上達していくというプレイフィールは、『風来のシレン』などの難易度の高いローグライクゲームに近い。

だが、本作がみずからを“宇宙船シミュレーションローグライク”と謳っているとおり、本作はこれまでのローグライクと異なる。それは冒頭に上げたように、高難易度、不親切な操作性、運要素の強さという特徴が、宇宙船による銀河系探索という体験を見事に翻訳しているからだ。

もちろん、シミュレーションといっても我々の多くは実際に宇宙船に乗ったことがない。しかしながら、我々は映画や小説を通して、宇宙船どうしの戦闘、超光速航法による銀河探索、(たとえ物理的に間違っていても)宇宙船での火災の恐ろしさを漠然と知っているのだ。それらをローグライクという形式で翻訳してみせることで、プレイヤーは映画やSF小説の中の宇宙船指揮官の気分を味わえるのだ。

|

|

▲やっとの思いで到達したラストステージ。巨大戦艦との戦いで、物語はクライマックスに至る。 |

|

|

▲クリアーに到達すると、宇宙船とともにクルーたちを称えるメッセージが。自殺的と言うだけあって喜びはひとしお。 |

また、音楽や物語もこのスペースオペラ的雰囲気を盛り上げてくれる。スペーシーなアンビエントを基調としたBGMは、戦闘シーンでアレンジがシームレスに変化する。実際にゲームをしていても、この変化は違和感がなく、プレイへの没頭を妨げない。さまざまなイベントやクエストで提示されるテキストは、物語の本筋に関わらないものが多いが、世界観に奥行きを与えている。

本作は、決してリアリティのある宇宙船シミュレーションではない。だが、ローグライク的特徴を多く兼ね備えた高難易度のゲームプレイは、あなたが知っている「宇宙での絶望的任務とは何か?」、「スペースオペラとは何か?」という問いにすばらしい答えを与えてくれる。船室での消火活動、暗闇の中の侵入者の恐怖、間一髪で起動する超光速ドライブ。ゲームプレイで起こりうるシチュエーションからは、あの映画の一場面が浮かび上がってくるのだ。

■著者紹介:今井晋

大学院でロックを研究しつつ、音楽やゲームに関して執筆しているフリーランスのライター。本レビューのために『FTL』を10時間以上プレイしたが、飽きることを知らず、いまでもついつい始めてしまう。STGファンにとっては、パーマデスはご褒美です。

連載一覧(すべて見る)

-

『FTL: Faster Than Light』/成功率10%の自殺的ミッションから体感する宇宙船艦長のお仕事【ファミ通.comインディーゲーム】

-

2.5Dで新たな空間認識に目覚める! 回転式シューティングの新境地『REVOLVER360 RE:ACTOR』【ファミ通インディーゲーム】

-

キャラクターがまったく登場しない青春アドベンチャー!? 90年代が舞台の『Gone Home』(PC/Mac/Linux)をインプレッション【ファミ通インディーゲーム】

-

“30歳以上推奨”のアクションアドベンチャーとは? 『LA-MULANA』(Windows/Wiiウェア)【ファミ通インディーゲーム】

-

「50000円出してくれた人には50000円ぶん悶絶させる!」、『LA-MULANA2』ディレクター・楢村氏インタビュー【ファミ通インディーゲーム】