愛するゲームの思い出を持ち寄り語っていただく紳士淑女の社交場。

その名も、ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”。

この談話室にお越しいただくお客様は、“ゲームに関わるお仕事をされている人や著名人”のみ。

ゲーム業界人や著名人様は、“どんなゲームが好きで、どんな想いを抱いているのか?”

そのゲームは、その人の“いま”にどんな影響を与えたのか?

思い出深いゲームについて思う存分に語っていただく、シンプル&ゲームラヴな談話室となっております。

本日、第3夜で語っていただくゲームはアイレムの『R-TYPE』とSNKプレイモアの『メタルスラッグ』。両作品に流れる“受け継がれるアイレムスピリット”について、お話いただきます。

『R-TYPE』は1988年にリリースされた、アイレムのアーケード向けシューティングゲーム、『メタルスラッグ』は1996年にリリースされたナスカ(その後SNK)のアーケード向けシューティングゲームです。

今夜のお題:『R-TYPE』、『メタルスラッグ』

『R-TYPE』は、アイレムが開発し1987年7月にリリースされたアーケード用横スクロールシューティングゲーム。

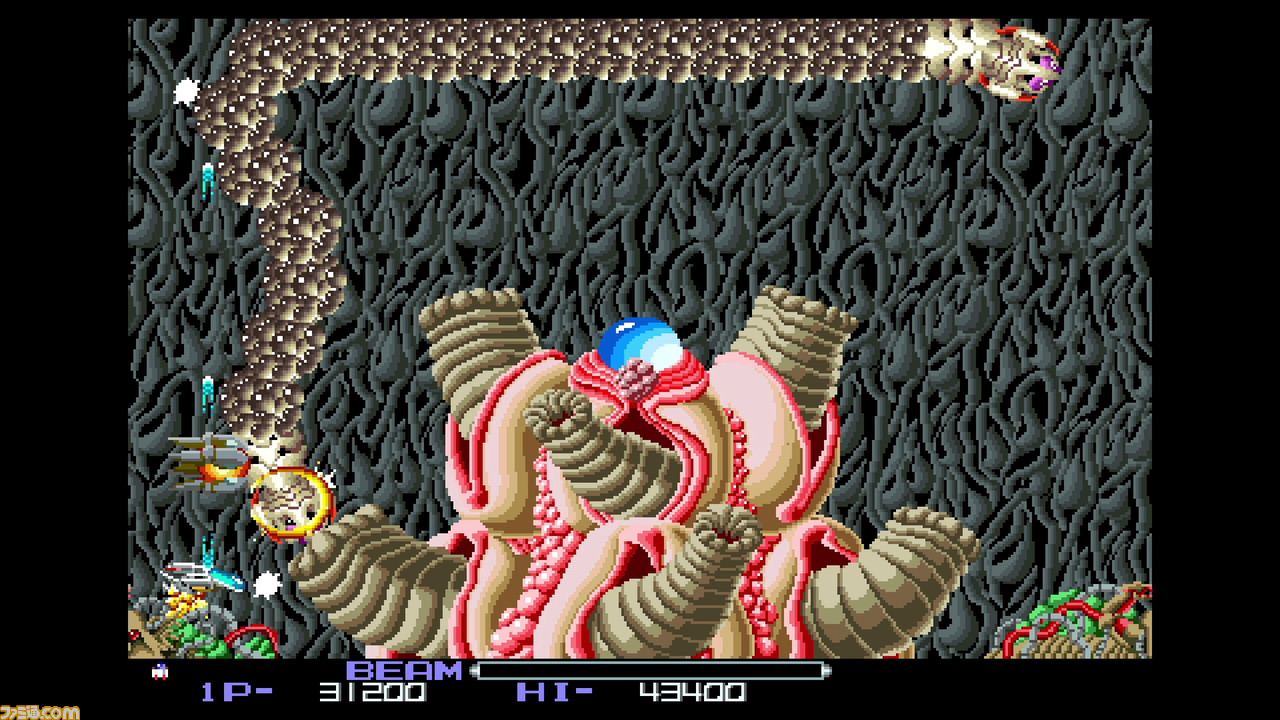

立体感とソリッド感がある独特なグラフィックス表現に、ステージはメカニカルなスペースコロニーがあったかと思えば、つぎにはドロドロなクリーチャー満載ステージにボスもインパクト抜群、またつぎには巨大戦艦が待っていたりと、メカニカルとクリーチャー感の2面性で多彩に世界を見せている。

プレイヤーが操作する自機“R-9(アール・ナイン)”は特殊な装備である“フォース”を備えているのが最大の特徴。フォースは敵の弾を防ぐバリアになる一方で、攻撃判定もある。また、前方に射出して離れた位置でフォースに攻撃させたり、射出後に自機の後ろに装備することで後方に強くなったりと、ステージ攻略を非常に豊かにしている。

なお、アイレムの前身は現カプコンの会長兼CEOである辻本憲三氏が1969年に大阪にて創業したアイ・ピー・エム商会で、1979年にアイレムへと社名を変更した。

『メタルスラッグ』は、1996年にSNKから発売されたアクションゲーム。特殊工作部隊ペルグリン・ファルコン隊のマルコとターマを操作し、モーデン元帥の打倒と盗まれた兵器“メタルスラッグ”の奪回を目指す。さまざまな武器を活用したり戦車の“メタルスラッグ”に乗り込めば戦いを有利に進められる。

『メタルスラッグ』を開発したのは、1994年に設立されたナスカ。NEOGEOタイトルの『ビッグトーナメントゴルフ』と『メタルスラッグ』を開発後、1996年にSNKに吸収合併されている。

『R-TYPE』が好きすぎてアイレムに入社! そこからナスカへと激動の時代を過ごす

――いらっしゃいませ。

濱田さんこんばんは、予約していた濱田と申します。

――お待ちしておりました。どうぞこちらのお席へ。……濱田様が本日お話いただけるゲームは何でしょうか?

濱田さん『R-TYPE』です。『R-TYPE』は……まさに私の人生を変えて教訓となってくれたゲームなんですよ。

常連さんややや! いいですなー、『R-TYPE』! 1987年アイレム作にして、当時のアーケード横シューのレベルを一気に引き上げた名作! いやいや、そうですかー『R-TYPE』が人生を! ぜひ、ごいっしょにお話を聞かせていただきたいですなー!(お酒片手に素早く席を移動)

――あーっ、常連さん、困ります! また強引にそんな……。すいません濱田様、こちら当店の常連さんでゲームミュージックがたいへんお好きな人なんですよ。もしよかったら、ごいっしょさせていただいてもよろしいでしょうか?

濱田さんぜひぜひ、ごいっしょに。

濱田慎一氏

ゲームプログラマーとして1991年にアイレムに入社。1994年にアイレムがゲーム開発から撤退したときに開発会社のナスカへ。ナスカがSNKに吸収合併されSNKでゲーム開発を手掛ける。その後はサミーなどを経て、2015年からフリーランスに転身してVRコンテンツ制作に邁進し、現在に至る。代表作は『メタルスラッグ』、『野球格闘リーグマン』など。

ゲームミュージック好きな常連さん

ゲーム業界の第一線で活躍すること約30年。ゲームミュージックに熱い情熱と深い知見を持ち、酒を片手に語り始めると止まらなくなる当店の常連さん。所有しているゲームミュージックCDや音源は数え切れないほどで、好きすぎるゆえに、好きなサウンドには熱く、ちょっと残念に感じているものには辛口なことだってある。やっぱりそれもゲームミュージックへの愛ゆえに。愛ゆえにゲームミュージック。その正体は……ナイショ。

――それでは『R-TYPE』のお話を。“人生を変えてくれたゲーム”ということですが……?

濱田さん私、じつは『R-TYPE』が好きすぎて、1991年にアイレムに入社したんですよ(笑)。

――なんと。

常連さん素晴らしい!!

――となると、『R-TYPE』にハマっていたというのは学生さんのときです?

濱田さんそうです。当時は親の転勤で広島から関西へと移ったころで予備校生でした。その後にコンピューター系の専門学校に進んだのですが、いまみたいにゲーム専門というところはまだなくて、工業系での学校でアセンブラをバリバリとやるようなところでしたね。もちろん、ゲームが好きでゲーセンに行っていて、そのころにはハイテクランドセガでアルバイトもしていたんですよ(笑)。

――ゲームが好きでゲーセンでバイトするという黄金パターン(笑)。しかも専門学校もコンピューター系へ。もうどっぷりですね。

濱田さん私は進路相談でも最初から「ゲーム会社に行きたい」の1点張りで、先生も困っていました(笑)。関西エリアですからカプコンなどいろいろなメーカーさんがあったわけですが、私は『R-TYPE』のようなシューティングを作りたかったのでアイレム一択でしたね。

――それでそのまま本当に入社されたんだから、すごいですね。

濱田さん嬉しかったですね。でも、入社してすぐにお偉いさんが「今年からアイレムはシューティングは作らないぞ、これからはアクションや格闘!」って言われて、「そんなー!」ってなったんですけど(笑)。

常連さん悲しい(笑)。当時はまさにベルトスクロールアクションか格ゲーブームに入っていくところだもんねー。

濱田さんそうなんですよ。そこからは3年ほどアイレムに在籍していたのですが、1994年にアイレムがゲーム事業から撤退することになってしまい、私は先輩に誘われてナスカという開発会社へ移ったんです。そこで、私の代表作と言える『メタルスラッグ』の制作にプログラマーとして加わったんですよ。

――アイレムがゲーム事業を撤退し、アイレムのクリエイターさんが多く移籍して立ち上げられたのがナスカですよね。

濱田さんそうですね。

――そしてナスカで、いまなお多くのゲームファンに愛される『メタルスラッグ』を制作と……激動ですね。

濱田さん90年代は私たちにとって激動でした。

『R-TYPE』の魅力は“細部に宿る神”にあり

――『R-TYPE』というと、私なんかはPCエンジンで移植されたハドソン製のコンシューマー版であったり、駄菓子屋のスタンドアップ筐体に入っていてプレイしたなあという印象があるのですが、子どもでも入り口まではチャレンジできるぐらい、見た目にもキャッチーで遊びやすいゲームですよね。

常連さんたしかにプレイしやすいしいいゲームだよね。俺も『R-TYPE』好きで、当時に基板を買ったんだよ!

濱田さんそうなんですか! 『R-TYPE』好きの同志ですね。

常連さん『R-TYPE』仲間ですな! (互いに腕をピシガシグッグッ)

※ピシガシグッグッについては各自お調べください

濱田さん(笑)。いいですねー、アイレムM72システムですよね?

常連さんそうです。アイレムで最初にFM音源を積んだ基板だよね。

濱田さんですです。『R-TYPE』の基板はアイレムM72システム基板ですが、VRAM容量に限りがあったので『R-TYPE』だと背景を1面分しか割り当てていないんですよね。

たとえば、『R-TYPE』だとステージ1ボスの“ドブケラドプス”が出るときには背景を暗転させて消して、そのぶんでボスの本体の1部をVRAM表示しているんですよ。3面の巨大戦艦でも背景の星を全部消して表示を稼いでいるんですよね。

――なるほど。一部の巨大な敵のグラフィックスをVRAMの入れ替えをして表示しているんですね。背景暗転とかはてっきりそういう演出なんだと思っていました。

濱田さん非常につつましいやりくりをしていたということなんですよね(笑)。

――制限上のことをうまく演出のように見せていたわけですね。

ステージ1ボスの直前で背景が暗転、そののちにボスの“ドブケラドプス”が登場するが、これは“ドブケラドプス”の一部のグラフィックスを背景で補って表示しているため、先に背景を消してVRAMを空けないといけなかったというわけだ。

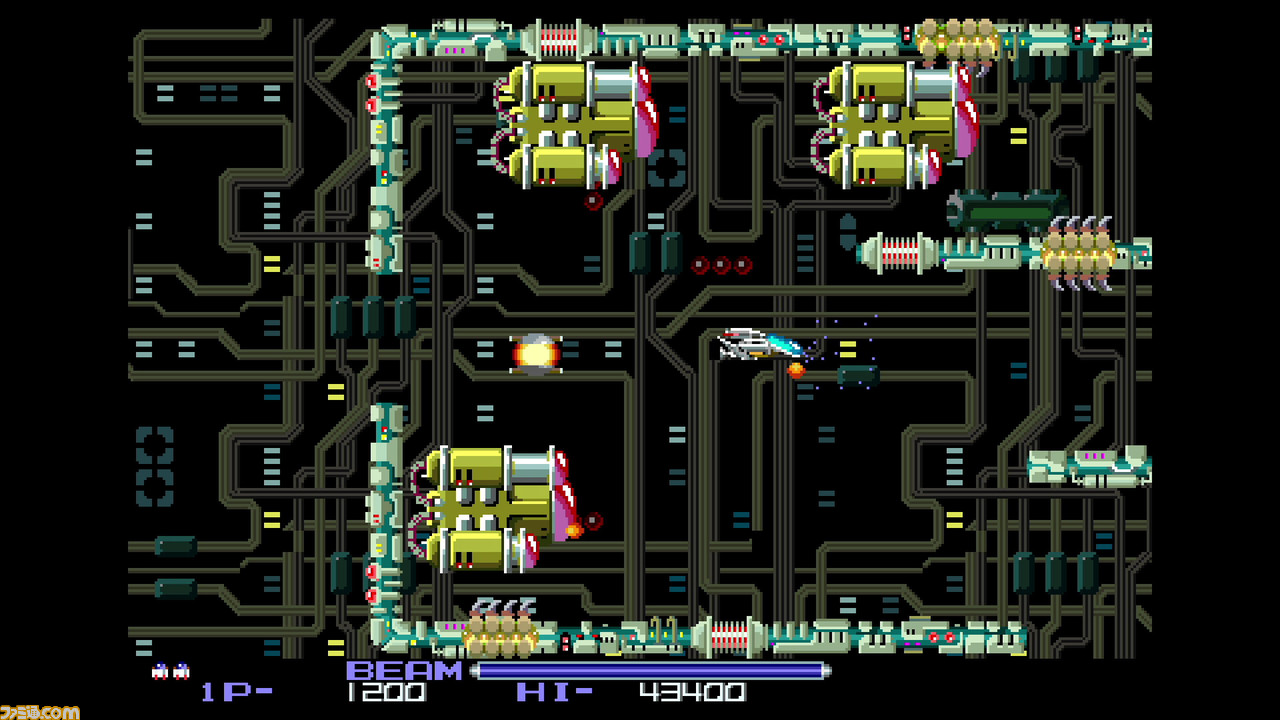

濱田さん私がアイレムに入社したのは1991年で、M72基板のリリースからは4年ほど経っていて、グラフィックス性能が上がったM92基板が主流になっていました。ほかに比較的リーズナブルな基板もあって、『ぐっすんおよよ』などのパズルゲームに使われていましたね。

常連さんM72基板でゲームを作るチャンスはなかった?

濱田さんなかったですねー。私はなにしろ『R-TYPE』が好きでアイレムに入社したぐらいだったので、一度はM72基板でゲームを作ってみたいと思っていたのですが(笑)。キャラクターをたくさん出したりするゲームはさすがにM72基板だとスプライトの表示量が足りないので、M92で制作していましたね。

――『R-TYPE』のグラフィックスには当時すごく刺激されましたが、1993年の『海底大戦争』もグラフィックスの緻密さに驚かされました。あのころのアイレムのグラフィックスチームで中心だった方というと、どなたになるのでしょう?

濱田さんスゴイ人はたくさんいらっしゃいましたが、やはりグラフィックデザイナーのAKIOさん(※)が印象的ですね。

アイレム在籍中に先輩に聞いた話ですが、AKIOさんは、まず紙でどういうデザインと色にするのかイメージをまとめてから、それをドットに点描していくという流れで描いていたそうです。

そうすると、どうしても紙のイラストとドットを比べて“ドットのあいだの中間色”というのが気になってきてしまうと。そこでブラウン管のにじみを利用して中間色を再現するようになっていって、ドット絵を描くときは“0.5ドットずつ色を決めていく”という考えかたをしていたそうです。

※AKIO氏はデザイナーでドット絵を描くドッター。アイレム在籍時には『R-TYPE』や『R-TYPE II』、『海底大戦争』など多数のグラフィックスを手掛けたほか、ナスカ・SNKでは『メタルスラッグ』シリーズのグラフィックスを担当した。

――少しでもイラストの味を再現しようと。まさにドット絵の職人芸ですね。

濱田さん『海底大戦争』は当初はAKIOさんはデザインを担当していなかったんですよね。最初はもっと未来的な潜水艦が自機で登場するゲームでした。ただ、いろいろあって開発が難航して、プログラマー陣になかなか仕事が来ない時期が数ヵ月あったと、同期の仲間から聞いていました。

そこからメインデザイナーがAKIOさんに代わって、1年ぐらいしたころについに完成したんです。私はプログラマールームで開発中の『海底大戦争』を見たのですが、2面の掘っ立て小屋の集団を上部バルカンで吹っ飛ばすシーンのあまりのグラフィックスのクオリティーの高さにビックリしました。いっしょに見ていたみんなも「これはすごい!」と口々に言っていましたね。

社内でもAKIOさんのドット絵のクオリティーの高さはみんなが注目していて、AKIOさんの仕事に触発されて「俺もがんばろう!」となっていた人も多かったと思いますよ。

そもそもAKIOさんはアイレムに入社するときに持ってきたポートフォリオが『R-TYPE』ステージ1ボスの“ドブケラドプス”だったと聞いています。すごいですよね。

――すごいですね。私の当時の印象でも『R-TYPE』はそれまでのシューティングゲームのグラフィックスの水準から1段階ジャンプアップしたような。なんというか異質さを感じました。

濱田さんまったく同じ印象です。AKIOさんが担当された『R-TYPE』のグラフィックスは刺激的で、メカとエイリアンのドロドログチャグチャが融合していて、メカニカルな色彩なのに汚れた感じもあって、色使いが独特ですよね。

――動きのパターンも滑らかですよね。

濱田さんたとえば、自機であるR-9は上下するときに船体を滑らかに傾けて動いていて、2Dグラフィックスだけども“そこにいる”という感覚を高めているんですよね。細かな仕事です。アイレムはそうした細かな仕事に対して、ほかのパートも、たとえばプログラマーも応えるように細かな仕事をするという文化がありました。

それに『R-TYPE』のいまでいうレベルデザインをされたのはABIKOさんという方で、私がアイレムに入社したときには残念ながらすでに辞められてしまっていたのですが、『R-TYPE』のレベルデザイン、遊びかたの誘導の仕方というのはすごく優秀で、文字通り何度やってもおもしろいです。上達してからのやりこみ度合いも深いんですよね。それも、細かな仕事の積み重ねなんです。

私はそうした作り込みを“見えない工夫”と呼んでいるのですが、アイレムの開発陣がユーザーさんになじんで遊んでもらえるように見えない工夫を積み重ねている現場を何度も目の当たりにしました。それを学ばせていただいて、後のゲーム作りでも心がけているんです。

“神は細部に宿る”という言葉がありますが、私は『R-TYPE』にそれを感じます。

――なるほどー。濱田さんはそういうところ込みで『R-TYPE』に惚れ込んだんですね。

濱田さんですね。ちなみに、常連さんは『R-TYPE』のどんなところがお好きなんですか?

常連さんそうだねー、いろいろあるけど、やはり濱田さんが言うように細かな工夫がされていて、独特なゲーム性になっているところが好きだよね。

たとえば、“ビット(自機のR-9の上下につく装備)”の動きって自機が前に行ったのに対してビットはわずかに後ろに反動をつけてからついていくんだよね。自機にゴムで引っぱっられているような挙動になっている。

その挙動に慣性がついて広がるようにもなっているから、ビットを振り回すみたいにR-9を動かすとどんどんビットが離れていくんだよね。それを使って3面の巨大戦艦の下側からビットを振り回して上の砲台を壊すっていうテクニックもあって。初めてそこに気がついたときは「やられた!」っていう気持ちになったよー。おもしろいよねー。

濱田さんですよね。画面のいちばん後ろにいてレバーを後ろに入れるとビットが少しだけ前に出てくれるんですよね。それでフォースと合わせて敵の攻撃をしのいだりできて。

常連さん最終面とかはそのビットの動きで死なないようにするよね(笑)。

濱田さん自分の操作次第で工夫ができる細かな作りを入れてあるんですよね。ゲーム作りのセンスに満ちているのに、それでいて前面には言わずにユーザーさんに見つけてもらおうという、そういう奥ゆかしさも好きですね。

――気づけば気づくほど好きになって惚れ込んでいける。『R-TYPE』はそういう魅力に満ちているというわけですね。

自機R-9が大きく上下移動すると機体を傾けたり、ビットの動きも非常に独特だったりと、細かな工夫がそこかしこにある。ビットを振り回せば動画の最後のように戦艦の下から上にある砲台を壊せたりもする。

こちらは『R-TYPE II』より最終ステージのリカバリーを濱田氏に実際にプレイいただいた動画。濱田氏はアイレム新人時代に社内でもできる人がいなかった『R-TYPE II』の2周プレイを見せて欲しいと言われて、開発スタッフの前でプレイしたという。激ムズなステージ6の後半で、敵の攻撃をフォースの前後付け替えで切り返すプレイをしたところ、企画の人が「これや!これをやってほしかったんや!」と大興奮していたそうだ。

アイレムのゲーム事業撤退からSNK子会社のナスカへ、そして『メタルスラッグ』を開発

――アイレムからナスカへと移っていったのは1994年ですよね。

濱田さんそうです。アイレムが1994年にゲーム開発から撤退することになり、アイレムでグラフィックスを担当していたAKIOさんたちといっしょに私もナスカへ移籍しました。

――そのころのネオジオのゲームは、たとえば『トップハンター』や『THE KING OF FIGHTERS '94』などグラフィックスのテイストがそれまでのネオジオタイトルからガラッと変わってきて驚かされました。ナスカが参加した影響もあったのでしょうか?

濱田さんいえ、ナスカはあくまでSNKとは別の開発会社であって、それらタイトルを作られたSNKの開発チームさんとの直接的な関わりはなかったですね。ただ、SNKの開発者さんたちはAKIOさんたちアイレムグラフィックスチームの開発手法を聞いてびっくりされていたという話は、聞いたことがあります。あのころのSNKさんはいろいろな開発会社を集めていたので、いろんな刺激を受けてグラフィックスを進化させていたのだと思いますね。

――なるほど。ナスカの立ち上げ時はどんな様子だったのでしょう?

濱田さんナスカでは最初にゴルフゲームとシューティングゲームを作ろうということになりました。シューティングゲームなら、それこそ『R-TYPE』の新作を作ったらいいと私なんかは思いましたけど、「同じものを作るのは嫌だよね」ということで、試行錯誤して『メタルスラッグ』が誕生したんです。ゴルフゲームのほうは、後の『ビッグトーナメントゴルフ』ですね。

――『メタルスラッグ』は最初はシューティングゲームの企画だったんですね。

濱田さんはい。『メタルスラッグ』はアクションゲームですが、シューティングゲームのノウハウやテクニックがけっこう散りばめられているんですよ。

レベルデザインは、2面、3面、最終面が“みぃはぁ”さんという方で、1面、4面、5面が九条さん(現グランゼーラの九条一馬氏)です。みぃはぁさんの面は、イベントシーンまで進んだらスクロールを止めてイベントをしっかり見せるという作りなんですけど、九条さんのほうはスクロールを止めることはほとんどなくて、ウワーっと乱射しながらバーっと走り抜けていけて気持ちいいというデザインなんですよね。でも、調子に乗りすぎると遠めから一発撃ってきた投擲弾にやられたりするんですよ(笑)。

――いわゆる派手さを演出する魅せ弾のなかに一発だけ殺しにきている弾が混じっているという(笑)。

濱田さんそうなんです。みぃはぁさんはアイレム時代に『アンダーカバーコップス』や『ジオストーム』を担当されていたし、九条さんは『海底大戦争』を担当されていて、“スクロール自由だけど調子に乗ると死ぬ”っていうエッセンスがそれぞれにありますよね。

――九条さんのほうは、とくに考えかたがシューティングゲームっぽいですね。

濱田さんそうですね。私はプレイヤーキャラ周りのプログラムを担当していたのですが、そもそも『メタルスラッグ』は開発中は主人公が戦車だったんですよ。すごく重厚感があるけど、ジャンプもしゃがみもできる戦車(笑)。

――主人公が戦車!

濱田さんですので、じつは『メタルスラッグ』で戦車に乗ったときの動きがすごく細かく作り込まれていたんですよ。もともと主人公キャラとして作り込んでいたから。

『メタルスラッグ』は主人公が戦車の時代に2回ロケテストをしたのですが、ウケがよくなくて開発ひと月止まってしまったんです。そのあいだにプランナーやAKIOさんたちはどうしようかと会議をしたのですが、私の目には、みんな心のなかで「これ、主人公が人間のほうがいいんじゃないの?」と思っていたように感じたんですよ。

そこで、私はそこを後押ししようと、敵の兵士のグラフィックスを使って、プレイヤーキャラクタを人間にしたものを勝手に作ったんです。

――勝手に(笑)。

濱田さんそれをプランナーさんに見せたら3日後に開発会議に呼ばれて、「プレイヤーキャラクタを人間にするから!」と言われて、「よし、うまくいった!」なんて内心思っていたのですが、その後に「でも戦車も残すから!」って言われて、「えっ残すの?」と。「しかも戦車に乗れるようにするから!」とも言われて、「乗る!?」ってなって(笑)。

――自分きっかけで、すごい勢いで仕事が増えていく!

濱田さん思っていた以上の仕様変更になってしまって(笑)。それを全部がんばって作っていって、いまの『メタルスラッグ』になったんですよね。

――なるほどー。自分を信じて勝手に作るのはいつの時代でも大事ですね(笑)。

濱田さんそんなわけでして、『メタルスラッグ』はプランナーもグラフィッカーもプログラマーもみんな、アイレムで培ったノウハウを結集してできあがったゲームだなと思いますよ。

――『R-TYPE』の流れが後に『メタルスラッグ』へと繋がっていったんですね。

泊まり込みも徹夜も、すべてが楽しかったからがんばれた! 駆け抜けたあのころ

濱田さん『メタルスラッグ』のときは、自分が大好きなゲームを作った憧れの人たちと作れるということで、足を引っぱっちゃいけないって思っていましたね。週に3日は会社に泊まり込んで作っていました。朝の5時まで仕事して、そのまま机の下の布団とか寝袋に入って寝るという(笑)。

――あー、当時ならではですね(笑)。

濱田さんいまでは考えられないですけどね(笑)。

常連さん当時はどこもそんな感じだよね(笑)。

濱田さんでも、そんな日々が楽しかったんですよね。楽しいからこそ、どこまでも作り込めたし、それだけ時間をかけて取り組んでいるから、失敗してもがんばって取り戻そうと思えたし、いいことも悪いこともとにかくノウハウが貯まっていく。充実してましたね。

それに何より、周りのみんなもゲームが好きで変わり者ばかりだから、楽しいんですよね。これはアイレム時代のことですが、タイムカードを切って、夜中の1時ぐらいからは泊まりのみんなでゲームをして。「任天堂のスーパースコープの射程はどれぐらいあるんだろう?」なんて言って、1mずつ離れて撃っていって「12mが限界だ!」と盛り上がったりして(笑)。もちろん、しょっちゅうそんなではなくて、たまになんですけどね。

――(笑)。楽しいからというのがポイントですね。

濱田さんそうですね、泊まり込みの仕事も遊びも、合宿というか文化祭の前の日みたいで、ぜんぶが楽しかった。なぜか深夜3時ぐらいがいちばん集中できるんですよね。

いまのご時世だとそういう仕事のしかたはとくに会社組織だと推奨されないですが、一晩とか二晩ぐらいは経験してみると、モノ作りとして役に立つこともあるんじゃないかなって思いますね。

常連さん会社に泊まり込みしての夜中って集中できるんだよね。企画にないものも勝手に作っちゃったりしてね(笑)。

濱田さんわかります(笑)。翌日、「これ作っちゃったから入れて」って、お願いして(笑)。

常連さん深夜のテンションで自分の好きなことをやっているから、エンジンがかかるんだよ。

濱田さんそうそう、それをゲームに入れてもらえたらすごく嬉しくて。だから徹夜も泊まりも辛いけれど楽しかったんですよね。

――いい話ですね。モノ作りの大事な本質はそういうところにあるのかもしれません。

濱田さんそうですね。あのときアイレムに入ってよかったと本当に思います。いまでも尊敬できる先輩ばかりで、やはりあのころのアイレムは特殊で独特で大切なことを学べるチャンスだったんだって思います。目立っていたのはAKIOさんですけども、ほかにも個性的な人ばかりでバラエティーに富んでいて、変な人もたくさんいたんですけどね(笑)。

――(笑)。

濱田さんクオリティーが高いことをやるのが当たり前なんだっていう文化の人たちでした。それでいてイタズラ好きの人もたくさんいて、そこは関西らしさもあったかもしれない。笑いのある遊びみたいなテイストも持っている人たちだったと思いますね。

――そういうよさをいまも活かしているわけですね。

濱田さんそうですね。大切なことを教わりました。

「ゲームに込められている“喜ばそうとしている工夫”は、時が経っても通用する」

常連さん……いやー、今日もいい話をたっぷり聞いたわー! 今日はあんまりサウンド話をしなかったけど、もちろん『R-TYPE』の曲もいいぞ! 『R-TYPE』の曲だと6面のノリノリな“Scramble Crossroad”が好きな人が多いよね。テーテーテレレテーレレテーテーっていうあれ。でも、個人的には7面の“Dream Island”が好きなんだよー。ちょっともの悲しい曲調が味わい深いんだよ。

マスター! おかわりちょうだい!

――はい、おかわりどうぞ。

常連さんまぁ、とは言え『R-TYPE』はアイレム初のFM音源搭載基板だったこともあってか、まだこなれていないのかなーという印象もあるんだよね。そういう意味では、『R-TYPE アイレム・ゲーム・ミュージック』っていうサントラに収録されていた、FM音源リミックスの『ムーンパトロール』や『Mr.HELIの大冒険』あたりは、FM音源の使いかたがなじんでいてすごくよかったんだよねー!

それにさー……(以降、ひたすらにいろいろなゲームのサウンド話が続く)

――あー、常連さんがエンドレス酔い語りモードに入っちゃいましたネ……。それにしても『R-TYPE』も『メタルスラッグ』も、いまもいろいろな機種向けに移植されていますし、遊ばれています。そのあたりはどんなお気持ちなのでしょう? 最後にそれを聞かせていただけますか?

濱田さんファンとして『R-TYPE』をいまも快適に遊べることがありがたいですし、『メタルスラッグ』は作り手としてとてもありがたいです。やはりおもしろいものに時代は関係なくて、ゲームに込められている喜ばそうとしている工夫は、時が経っても通用するんだなって思います。

私はいまはVR界隈の技術にフォーカスしているのですが、それを使って昔のシューティングゲームを表現するとどうなるのか。どんなノウハウが必要になるのかを楽しみつつ、元のゲームにあるおもしろさを最新技術で表現するというテーマで取り組んでいます。そちらもいつか皆様に楽しんでいただきたいなと思います。

――VRで昔のシューティングゲームを……! それは楽しみですね。

濱田さんがんばります! あと、『R-TYPE』ですと、グランゼーラさんが『R-TYPE FINAL 2』を制作されていますよね。いまのハードで破壊表現にこだわるとどんな『R-TYPE』になるのか、私も個人的に非常に楽しみにしています!

――わかりました。ありがとうございました。またのご来店、お待ちしております。

本日語られたゲームはこのハードでプレイできます!

■『R-TYPE』

・Nintendo Switch/Steam『R-TYPE Dimensions EX』配信中!

・PCエンジン miniにはPCエンジン版の『R-TYPE(海外版でI・IIがセット)』が収録!

・ニンテンドー3DS/WiiU用にPCエンジン版『R-TYPE』のバーチャルコンソール配信中!

■『メタルスラッグ』

・PS4/Nintendo Switch『アケアカNEOGEO メタルスラッグ』配信中!

・NEOGEO miniに『メタルスラッグ』が収録!

最後に、本日お話を聞かせていただきました濱田様より告知です。

私自身の告知はとくにありませんので、グランゼーラさんの『R-TYPE FINAL 2』を応援させてもらおうと思います!

現在グランゼーラさんが『R-TYPE』シリーズ最新作『R-TYPE FINAL 2』を開発中です。

あの『R-TYPE』の最新作が遊べると思うとワクワクが止まりません。

皆さんもぜひグランゼーラさんを応援してください!

「あのゲームの話をしたい!」という方を募集中!

ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”では、「あのゲームの話をしたい!(ついでに宣伝もしたい!)」という、“ゲーム業界で活躍されている人や著名人様”のご出演をお待ちしております。ご希望の方はぜひ、山村智美(@PommTomo)にお気軽にご連絡・ご相談ください。