みなさま初めまして。

ここは愛するゲームの思い出を持ち寄り、気が済むまで語っていただく紳士淑女の社交場。

その名も、ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”。

店主の山村智美でございます。以後、お見知りおきを。

この談話室にお越しいただくお客様は、“ゲームに関わるお仕事をされている人や著名人”のみ。

そのお客様に“思い出深いゲームについて思う存分に”語っていただくという場所となっております。

ゲーム業界人や著名人がどんなゲームが好きで、どんな想いを抱いているのか?

そのゲームは、その人の“いま”にどんな影響を与えたのか?

純粋な“ゲームへの想い”をお聞かせいただくという、そんなシンプル&ゲームラヴな談話室となっております。

本日、第1夜で語っていただくゲームは『サンダーフォースAC』。

1990年にリリースされたテクノソフトのアーケード向けシューティングゲームです。

今夜のお題:『サンダーフォースAC』

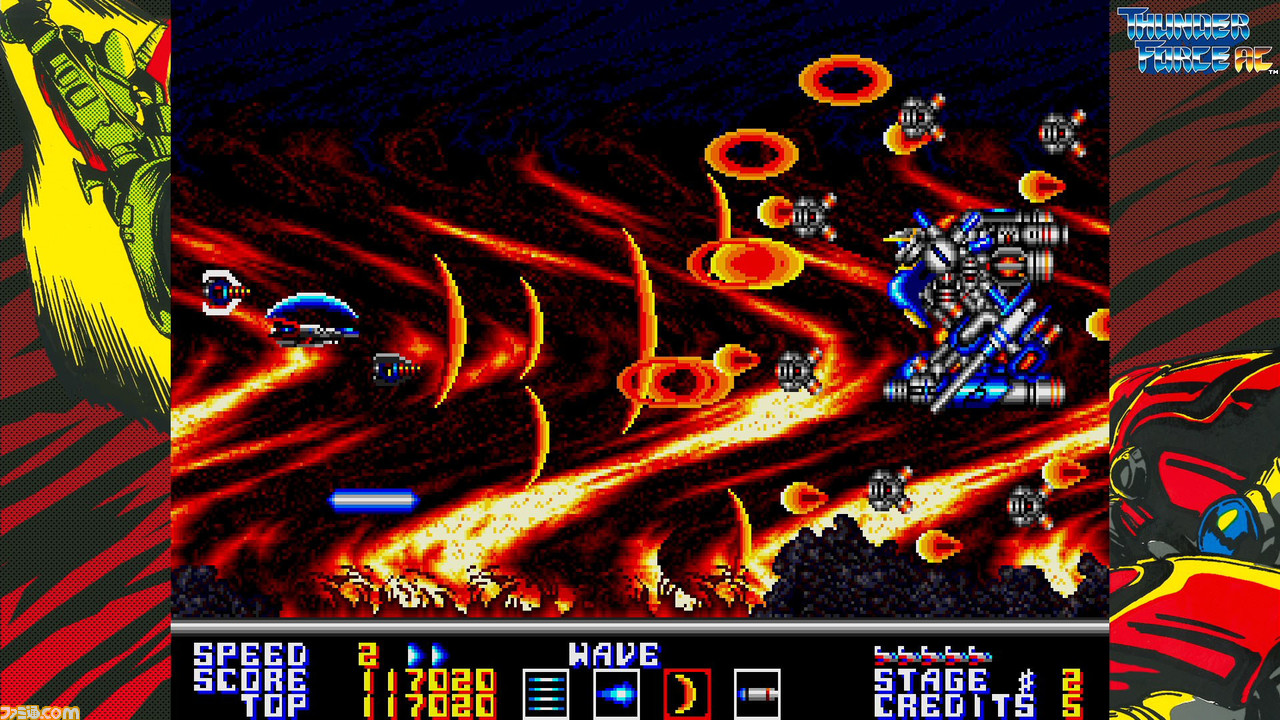

『サンダーフォースAC』は、1990年12月にアーケード向けにリリースされたシューティングゲーム。当時、長崎県の佐世保市に本社を構えていたテクノソフトが開発・発売を行った。

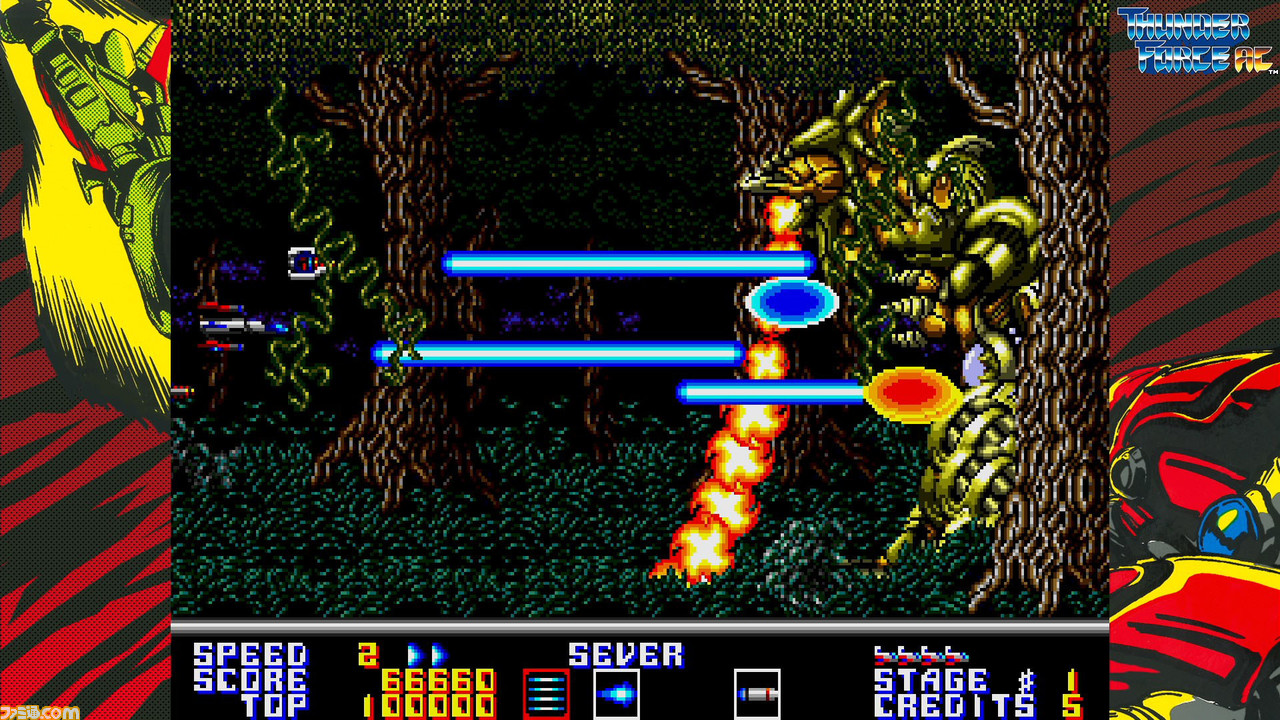

本作は、メガドライブオリジナルのシューティングゲームシリーズとして人気を博した『サンダーフォース』シリーズから、1990年6月8日にメガドライブ用ゲームソフトとして発売された『サンダーフォースIII』をアーケード向けに移植した作品。

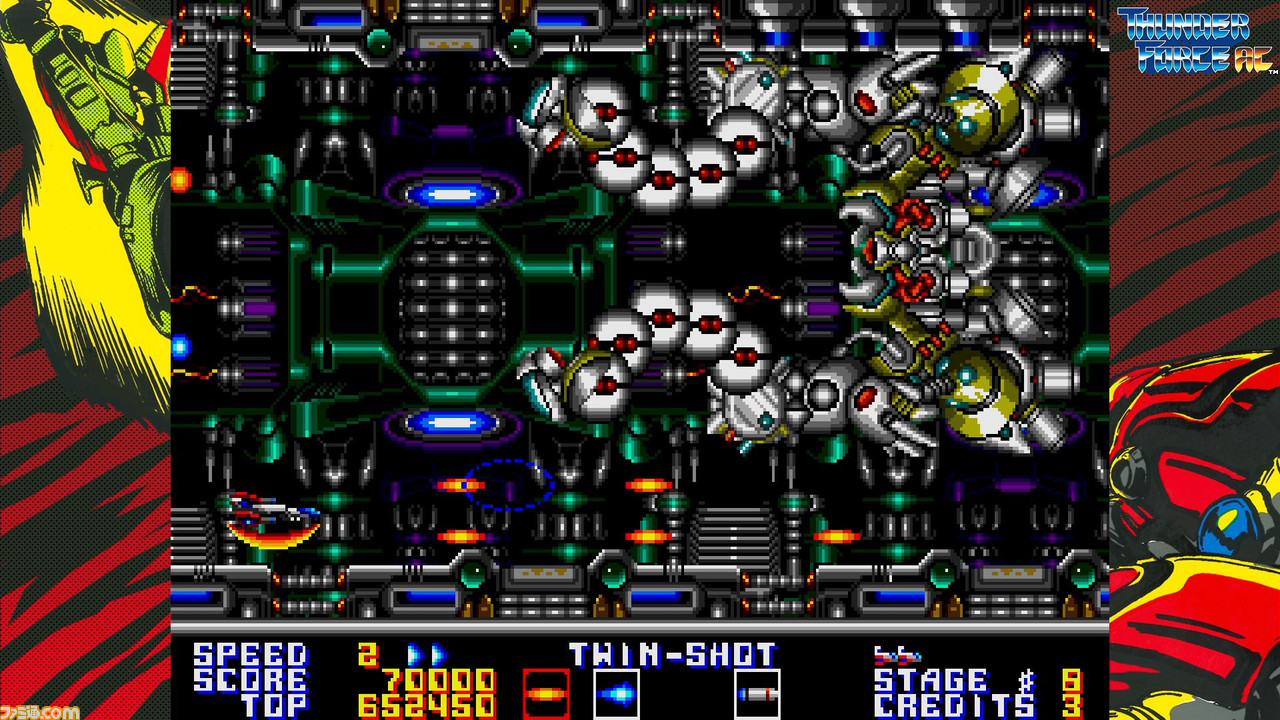

『サンダーフォースAC』ではC2基板を使用。アーケード向きにゲームバランスが調整され、グラフィックスの補完やオリジナルステージの追加などパワーアップが計られている。

2020年5月14日、セガよりNintendo Switch向けの移植である『SEGA AGES サンダーフォースAC』のダウンロード配信が開始された。

『サンダーフォースAC』30年越しに語られる当時の複雑な想いと葛藤、切磋琢磨

――本日のお客様は、『武者アレスタ』を始め多数のシューティングゲームを開発し、現在はタイトーで活躍されておられる外山雄一様です。いらっしゃいませ。

外山さんよろしくお願いします。

――本日お話いただくのは『サンダーフォースAC』ですね。もともとはテクノソフトにいらっしゃった外山様にお聞きするのはなかなか恐れ多いですが……。

常連さん外山さんと『サンダーフォースAC』を語る! いいですねー!……もしよかったら俺も話に混ぜてもらっていいですかね!?

――おっと、こちらゲームミュージックがたいへんお好きな、当店の常連のお客様なんですよ。外山様、こちらのかたもごいっしょさせていただいてよろしいでしょうか?

外山さん構いませんよ。ぜひ。

外山雄一氏

ゲームプログラマーとして、1980年代にテクノソフトに在籍、のちにコンパイル、さらにRAIZINGなどを経て、2017年からタイトーに入社して、現在に至る。代表作は『武者アレスタ』や『精霊戦士スプリガン』、『魔法大作戦』、『蒼穹紅蓮隊』、『ヘルツォーク』などシューティングゲームを中心に多数。

ゲームミュージック好きな常連さん

ゲーム業界の第一線で活躍すること約30年。ゲームミュージックに熱い情熱と深い知見を持ち、酒を片手に語り始めると止まらなくなる当店の常連さん。所有しているゲームミュージックCDや音源は数え切れないほどで、特技は“『アフターバーナー』のサウンドを聴いてどの移植版か瞬時に当てる”こと。好きすぎるゆえに、好きなサウンドには熱く、ちょっと残念に感じているものには辛口なことだってある。それもゲームミュージックへの愛ゆえに。愛ゆえにゲームミュージック。その正体は……ナイショ。

――では改めて、『サンダーフォースAC』についてですが……、外山様にとって『サンダーフォース』シリーズは当時どういう存在だったのでしょう?

外山さんこう言っては何ですが、ある意味では“敵”だったんですよ(笑)。

――なんと、敵ですかー。

外山さん私は1989年にテクノソフトから移ってコンパイルに入社したんですよね。当時は、メガドライブの初期から開発機を触らせてもらってソフトを作っていました。作りたいゲームがあったものの、それがなかなかできなくて……。ヤキモキした気持ちを抱えつつ『ディスクステーション』だったり、メガドライブ版『ゴーストバスターズ』などを手伝っていましたね。

――そのころに外山様が作りたかったゲームというのは……?

外山さん『アレスタ』ですね。コンパイルがセガ・マークIIIやMSX版を開発していた『アレスタ』シリーズの最新作を、メガドライブで早く出したかったんですよ。でも、別の仕事を振られるばかりでぜんぜん進められなかった。それでも時間を見つけてはどうにか作ったんです。なかなか発売に至らなくて……。セガさんにも持ち込んだりしたんですよ。ダメだったのですが。

常連さんあー……(悲しい表情でお酒を飲む)。

外山さんそうしているあいだに佐世保のテクノソフトからはメガドライブで『サンダーフォース』シリーズがどんどん発売されて! しかもアーケード版の『サンダーフォースAC』までリリースされていって! 一方で私のメガドライブでの『アレスタ』は日の目を見ず……。「許せん!」って感じでした(笑)。

※当時のテクノソフトのソフトと、外山氏が手がけたコンパイルのソフト発売の流れ

- 1989年6月15日『サンダーフォースII MD』発売(テクノソフト)

- 1989年12月25日『ヘルツォーク ツヴァイ』発売(テクノソフト)

- 1990年6月8日『サンダーフォースIII』発売(テクノソフト)

- 1990年6月29日『ゴーストバスターズ』発売(セガ開発/コンパイル開発協力・発売はセガ)

- 1990年12月『サンダーフォースAC』稼動(テクノソフト)

- 1990年12月21日『武者アレスタ』発売(開発はコンパイル、発売は東亜プラン)

――こうしてテクノソフトの『サンダーフォース』シリーズの発売と、外山様がコンパイルで手がけたタイトルの発売順を見ると……たしかに、外山様は『武者アレスタ』が発売されるまで悶々とした気持ちでいたというのが想像できますね。

外山さんそうなんですよ。私がパソコン版を作った『ヘルツォーク』の続編である『ヘルツォーク ツヴァイ』も出ていますしね。

メガドライブの『アレスタ』も、じつは3面ぐらいまでは作っていたんですけど、製品としては発売するにはもっと派手さや目新しさがほしいということになって……。そこで、企画とデザイン担当の中島さんと飲んでいたときに、当時は『SDガンダム』の武者頑駄無が子どもに人気だったりしたので、それをモチーフに「“戦国アレスタ”みたいにしたらいいんじゃないか?」という話になって、それが『武者アレスタ』へと繋がっていったんです。

――『武者アレスタ』の誕生はそういう大胆さを求めた流れからだったのですね。

外山さんそうなんです。開発中の『武者アレスタ』を当時付き合いのあったナグザットに見せたら、気に入ってくれて。そこから販売は東亜プランが受け持ってくれて、発売することができたんです。

――なるほど、そんな裏事情が……。それにしても、当時はテクノソフトが佐世保でコンパイルは広島で、同じメガドライブというプラットフォームにシューティングゲームを出していたわけで、意識せずにはいられないライバル的な存在だったわけですよね。

外山さんなにしろ古巣の、しかも同期の人たちが作っていましたからね(笑)。『武者アレスタ』が出たあともこの関係は続くんです。僕は『武者アレスタ』の発売後にはPCエンジンで『精霊戦士スプリガン』などを作るのですが、『サンダーフォースII』や『III』を作っていたテクノソフトのスタッフは会社を辞めてシーエイプロダクションを立ち上げて、『ゲート オブ サンダー』や『ウィンズ オブ サンダー』、『銀河婦警伝説サファイア』をPCエンジンで出すんですよ。

――メガドライブからPCエンジンへと舞台を移しても続いたライバル関係!

外山さんもう、「あいつらもPCエンジンに来やがった!」みたいな感じですよ(笑)。1996年に私がRAIZINGでST-V/セガサターンの『蒼穹紅蓮隊』を出したあたりでも、シーエイプロダクションは1997年にセガサターンで『バルクスラッシュ』をハドソン発売で出していて。セガサターンのころまで続くんです。

――メガドラ、PCエンジン、セガサターンと同じシューティングゲームのクリエイターとして歩みが続いたんですね。

外山さんのちにシーエイプロダクションは『マリオパーティ』シリーズの開発を行うようになるのですが、それまでずっとライバル関係でしたね。

――それはやはり、よい刺激を与えあう関係だったのでしょうか?

外山さんそうですね。なにしろ、同じころに同じハードでゲームを作っていますからね。

――シーエイプロダクションの皆さんのゲームは、当時はあまりプレイされなかった?

外山さんいえ、全部ではないですけどプレイしましたよ。『ゲート オブ サンダー』が好きでしたねー。

――なるほど。ちょっと今回の本題へと話を戻しますが、当時の『サンダーフォース』シリーズへの印象とか思い出で、何か覚えていることはありますか?

外山さん1990年ごろで思い出すのは、当時は『ダライアスII』の影響が大きかったことですね。1989年にリリースされた『ダライアスII』はシューティングゲームにラスタースクロールを使っていて、それがインパクトがあったのですが、『サンダーフォースIII』もいち早くそれを持ってきていますよね。それもメガドライブというコンシューマーに。

テクノソフトがあったころの佐世保はそんなに広い街ではなくて、四ヶ町商店街っていう全長1kmぐらいのアーケード街があるのですが、そこが中心だったんです。そこに当時は4軒ぐらいゲームセンターがあったのですが、そこに『ダライアスII』もあったはずです。

――当時のテクノソフトのスタッフさんはそのあたりで『ダライアスII』をプレイして、影響を受けたのではないか、と。

常連さん当時は『ダライアスII』の影響でラスタースクロールを使ったゲームがつぎつぎに出ていましたよね。『ナイアス』(1990年にエグザクトが発売したX68000用シューティング)も使っていたし、『ファランクス』(1991年にズームが発売したX68000用シューティング)や、それに『ガイアレス』(1990年に日本テレネットから発売されたメガドライブ用シューティング)も使っていたかな。当時のトレンドですよね。

外山さんそうですね。『ダライアスII』で衝撃を受けたアーケードからの演出を、いろいろな開発者が取り入れたわけで、テクノソフトもそうだったんだろうなと。

ただ、テクノソフトはアーケードゲームの初作品が『サンダーフォースAC』だったと思うので、アーケードならではの“短時間でインカムを稼げるような”難易度調整などは、あまりノウハウがなかったんだと思うんですよ。なので、『サンダーフォースIII』をプレイ済みの人だと『サンダーフォースAC』は初見クリアーしてしまう人も多かったんだろうなぁと思うんですよね。

常連さん自分も当時に『サンダーフォースIII』をやり込んでいたから、『サンダーフォースAC』も初見クリアーできちゃいましたね。当時はアーケードゲームが高嶺の花で、それをコンシューマーに移植すると喜ばれるというのが基本だったけど、『サンダーフォースAC』はコンシューマーからアーケードへの移植ですし、いろいろと独特ですよね。

外山さん『ダライアスII』で衝撃を受けた演出をいろんな開発者が取り入れたわけで、そうしたアーケードのトレンドを、テクノソフトはコンシューマーへと落とし込んでいるわけですから。がんばっていたんだなと感じますね。

当時のアーケードシューティングのトレンドをふんだんに取り入れている『サンダーフォースAC』

――今回改めてNintendo Switchでリリースされている『SEGA AGES』シリーズで『SEGA AGESサンダーフォースAC』が配信開始されましたが、そちらは?

外山さん『SEGA AGES』シリーズはだいたい購入していて、『SEGA AGES サンダーフォースAC』も購入してプレイしました。

――いかがでしたか?

外山さん当時ライバル視していて、いろいろ思っていた気持ちが蘇ってきましたね(笑)。それはさておき、やはり当時は少人数でがんばって作っていたよなあということを感じます。よい意味で荒削りだったりもして。そういうところも込みで1990年を彷彿とさせますよね。

改めてゲームとしては、スピード感がいいですよね。横スクロールシューティングで高速スクロールさせるゲームって、当時はアーケードでもあまりなくて。プレイのリズムとしても、当時のアーケードのシューティングは、やられるとちょっと前に戻ってリスタートという文化でしたが、『サンダーフォースAC』は自機がバンバン増えるし、その場復活でゴリ押しもできちゃうし、ライトにも楽しめるところがよかったのかなって感じます。

――メカのデザインなど見た目の印象はいかがですか?

外山さんメカデザインなどのビジュアル周りも、よい意味でも味がある時代ですよね。『サンダーフォースIV』になるともう少し洗練されてきますが、『サンダーフォースAC』や『III』のあたりはまだ味のある感じ。

当時、私がテクノソフトで『ヘルツォーク』を作っていたころだと、テクノソフトはデザイナーがふたりぐらいしかいなくて、佐世保の大学のアニメ研究会の人にお願いしたりしていたんですよね(笑)。少人数でそういうアマチュア的な人も混ざって、ひとりひとりの好みやセンスで作っている。時代を感じさせますよね。

『サンダーフォースAC』はテクノソフトが洗練されていく過程にあって、いろいろ味があるタイトルだなと思いますよ。

――なるほど。なにしろ同期の人たちの作品ですし、同じメガドライブでゲームを作っていた身ですし、いろいろなことが想像できるわけですね。

外山さんメガドライブの表現力だと、分割スクロールとラスタースクロールとBG2面で、いかに少ないパレットでやりくりするかみたいなところが勝負だったわけですけど、『サンダーフォース』って敵にダメージが通っているかどうかがちょっとわかりづらくて、輪郭線で表現しているんですよね。「全体を光らせてわかりやすくしてよー!」って思うんですけど、あれもパレット節約なんだろうなぁと。

あと、『サンダーフォースAC』と『III』では、一部の敵で多関節をやっているのが見どころですよね。コンシューマーのシューティングゲームでああいう動きを入れているゲームはなかったですし、がんばっているなぁと。

――当時のシューティングゲームのトレンドや、よいもの好きなものをどんどんアーケードからメガドライブに落とし込んで入れていたという。『サンダーフォースAC』6面の巨大戦艦ステージなんかも、『R-TYPE』からなのかなと思いますし。

常連さんあの当時は、巨大戦艦ステージって横スクロールのシューティングゲームなら必ず入れないといけないんじゃないかってぐらいの流行だったからね(笑)。

外山さんそうですね。メガドライブの性能をいかに引き出して、アーケード的な迫力を出していけるかというような。そこが、当時のメガドライバーの人の支持を得たところじゃないですかと思います。

『サンダーフォースAC』の曲は“古き良きクサメロ”!口ずさみやすいメロがたまらなくよい!

※『SEGA AGES サンダーフォースAC』のプレイ動画。この動画でBGM・サウンドをチェックしていただきたい。

――常連さん的には、『サンダーフォースAC』のサウンドはいかがですか?

常連さん『サンダーフォースAC』はC2基板なんだよねー。じつのところ、『サンダーフォースAC』はメガドライブの『サンダーフォースIII』をアーケードに持ってきたゲームではあるけど、基板の仕様上の制約でサウンドがモノラル化してしまっていて、個人的にはメガドラ版で初めて聴いたときの衝撃や思い入れもあって『サンダーフォースIII』のほうが好みなんだよねー(笑)

――やっぱり、まずそこですかー。

常連さんとは言っても、『サンダーフォースAC』で好きなところも多いよ? C2ボードはメガドライブ互換基板でPCM周りはちょっと違うんだけど、FM音源チップに関してはいっしょなのに、『サンダーフォースAC』と『サンダーフォースIII』では、わりと音色レベルの違いがあって、単純にそのまま持って移植するのではなく、しっかり手を加えている。

それに、メガドライブ版の『サンダーフォースIII』だと喋るたびに曲が止まってしまうのがしょんぼりなんだけど、アーケードはそんなこともなくタイトル画面やステージ開始時にしゃべりまくり! 通信ボイスっぽいノイジーな声はなんとなくX68000版の『サンダーフォースII』を彷彿とさせて、グッドなんだよ!

外山さんX68000版の『サンダーフォースII』だと、女性のVOICEは総務・経理の女性のMさんでしたねー。男の人の声も入っているんだけど、あれは誰の声だったんでしょうね? 新井さんかな?(元テクノソフト開発室長の新井直介氏)。

常連さんちなみに、『サンダーフォースAC』の中身のサウンドデータ自体はステレオで作成されていた曲もあったようで、Nintendo Switchの『SEGA AGES サンダーフォースAC』だと、その辺の曲のみステレオで楽しめるようになっているようだよ。いい! うれしい!

――なるほど、さすが常連さんはゲームミュージックに熱いですね。『サンダーフォースAC』の曲そのものの印象はどうです?

常連さんそうだね……。『サンダーフォースAC』の曲って“古きよきクサメロ”のゲームミュージックで、口ずさみやすいメロがたまらなくよいんだよー!

メガドラ版も含めて、当時はやっぱり派手でノリノリな2面や、クライマックスとなる7面の曲が人気が高かったと思うけど、のちの『サンダーフォースV』でフレーズが引用されたということもあって、1面の曲もあとからそのよさに気付いたというか、好きになったね~。

――私はやはり7面の曲が好きですね。あれはみなぎってきます(笑)。

常連さんやっぱり7面は人気だよね。『サンダーフォースAC』はメガドライブ版とステージの構成が一部違っていて、オリジナルのアステロイドステージが追加されていたり、『サンダーフォースII』のステージも入っていたりするんだけど、そういうところにはもともとボツになった曲やメガドラ版の『サンダーフォースIIMD』の曲を使っていたりして、なかなかマニアックなんだよ。

2面の曲“VENUS FIRE”は、後の『デビルクラッシュMD』や『HYPER DUEL』に隠しサウンドとして入っていたりしたね。どっちも素晴らしいアレンジっぷりだよ!

『サンダーフォース』シリーズって、ナンバリングが進むたびに音の進化がすごかったのが印象的でさ。でも武器チェンジの“コロッコロッ”ってSEや、シモンズっぽいエレタムの音、1UPを取ったときの“ワナップ!”というボイス(『サンダーフォースAC』では“ワンナープ!”という発音になっている)とか聞くと、「あぁ、『サンダーフォース』だなぁ」って思えて、たまらないんだよ、酒がおいしくなるんだよ!

――SEが特徴的ですよね。私はステージクリアー後に飛び立つときの“ミィヤォン!”が好きです。

常連さんステージクリアーのあとの音だと『ダライアスII』の“テーレッテッテッテレ! バヒョーン!”って飛び立っていくし、そこも影響を受けているのかもね。そういや『エアバスター』もそんな感じだったね。

外山さんテクノソフトのゲームは独特の音色が印象的ですよね。“ワナップ!”などの声もまさにそうで。

※1UPを取ったときの“ワナップ!”というボイスが印象的。『サンダーフォースAC』では“ワンナープ!”と長くハッキリとした発音になっている。なお、Nintendo Switch『SEGA AGES サンダーフォースAC』では、使用する自機を『サンダーフォースIV』のRYNEXにするとSEも『IV』準拠に変化。1UPも“ワナップ!”になる。

※ステージクリアー後は“ミィヤォン!”と音を立てて飛び去っていく。

常連さん“ワナップ!”の声は、テクノソフトGAL'SクラブのKAORU(かおる)さん(※)の声ということですよね。

※テクノソフトが1989年ごろに設立した宣伝ガールズチーム。KANAKO、KAORU、CHIDURU、MIKIの4人で構成されていた。『サンダーフォースIII/AC』ではKAORUが女性オペレーターのボイスを担当していた。

外山さん私には当時の事務のMさんの声にしか聞こえないのですが、謎ですね(笑)。

常連さん(笑)。それにしてもね、『サンダーフォース』ってシリーズ作ごとにそれぞれ特徴があって、『II』は過剰気味に使われるポルタメントやピッチベンド、『III』は曲によって使い分けられているドラムセットの音、『IV』は何といってもDist.ギターがFM音源とは思えない、ぶ厚い音で素晴らしいんですよ。

とくに『IV』はDCSG(※)の使いかたが素晴らしくって! 「ココで鳴らすかー!!」っていう感じでFMとの使い分けが絶妙! うまい! 酒がうまい! おかわり!

※いわゆるセガPSGと呼ばれる音源チップSN76489/SN76496のこと。

――はい、おかわりどうぞ。

常連さんまぁそんなわけでさ、『サンダーフォース』シリーズって、通してメジャーコードがメインの曲が凄く少ないのも特徴なんだけど、でも、『II』の最終ステージや『IV』の1面の曲とかはノリノリなメジャーでくるのが意外性があって、またいいんだよー。それにさー……(以降、ひたすらにいろんなゲームのサウンド話が続く)

――常連さんがエンドレス酔い語りモードに入っちゃいましたネ……。それにしても、ゲームクリエイターとして意識もして切磋琢磨していたころのゲームを、約30年後にいまのハードでプレイするというのは、とても味わい深いですね。

外山さんそうですね。ありがたいです。今日の話に何度か出てきた『ダライアスII』も、いまでは私がタイトーで移植版 『ダライアス コズミックコレクション』に関わっていますし、30年というのはいろんなことが変わるなと……。いまのゲームでもあることだと思うのですが、いろいろなゲームがその時代のいろんなものの影響を受けていますから。今日の話にも出てきたような、「これはあのゲームの影響を受けているのかな?」なんて考えてプレイしてみると、より味わい深くなりますね。

――それでは、そろそろ閉店時間です。最後に、これから『SEGA AGES サンダーフォースAC』を遊んでみようという人に、なにかメッセージをいただければ。

外山さん『SEGA AGES サンダーフォースAC』をきっかけに、『サンダーフォースII』や『III』もぜひプレイしてもらいたいですね。そしてそのつぎには、それらを手がけたスタッフの系譜として『ウィンズ オブ サンダー』や『ゲート オブ サンダー』へ。とくに『ゲート オブ サンダー』をプレイしてみてもらいたいです!

――ありがとうございました。またのご来店、お待ちしております。

本日語られたゲームはこのハードでプレイできます!

・Nintendo Switchでは『SEGA AGES サンダーフォースAC』がダウンロード配信中!

・メガドライブミニには『サンダーフォースIII』や、本日のお客様である外山様が手がけた『武者アレスタ』が収録!

メガドライブミニの購入はこちら (Amazon.co.jp)・PCエンジンminiには、外山氏がプログラマーを務めた『精霊戦士スプリガン』や『スプリガン mark2』、さらにシーエイプロダクションの『銀河婦警伝説サファイア』や『LORDS OF THUNDER(ウインズ オブ サンダーの海外版)』が収録!

PCエンジンminiの購入はこちら (Amazon.co.jp)・『ゲート オブ サンダー』やウィンズ オブ サンダーは、実機のほか、PS3、PS Vita、PS Vita TV、PSPのゲームアーカイブスでプレイ可能!

※『ゲート オブ サンダー』PlayStation Storeサイト

※『ウィンズ オブ サンダー』PlayStation Storeサイト

最後に、本日お話を聞かせていただきましたタイトーの外山さんより告知です。

Nintendo Switch用ソフト『スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション』好評発売中です!

ちなみに『スペースインベーダー』は1978年6月16日に発表されまして、その日は“スペースインベーダーの日”という記念日です! 当日はタイトー公式サイトやSNSをチェックしてみて下さい!

「あのゲームの話をしたい!」という方を募集中!

ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”では、「あのゲームの話をしたい!(ついでに宣伝もしたい!)」という、“ゲーム業界で活躍されている人や著名人様”のご出演をお待ちしております。ご希望の方はぜひ、山村智美(@PommTomo)にお気軽にご連絡・ご相談ください。