2019年10月18日、ファミ通グループ代表の浜村弘一氏による講演“ゲーム産業の現状と展望 2019年秋季 IPとIDの第二次争奪戦”が催された。

これは、浜村氏によるゲーム業界の現状分析を、アナリストや報道関係者向けにスピーチするもの。通常春と秋の年2回のペースで開かれている。

2019年秋季の今回は“IPとIDの第二次争奪戦”と題され、今後のゲーム産業はIP(知的財産)とID(会員)の奪い合いがより熾烈なものになっていき、その中でゲームIPはIDを奪い合う武器として活用されることになるだろうとの見かたが示された。

ゲーム業界の今後について、最新のデータも交えつつ語られた本スピーチをリポートする。

国内ゲーム市場と任天堂

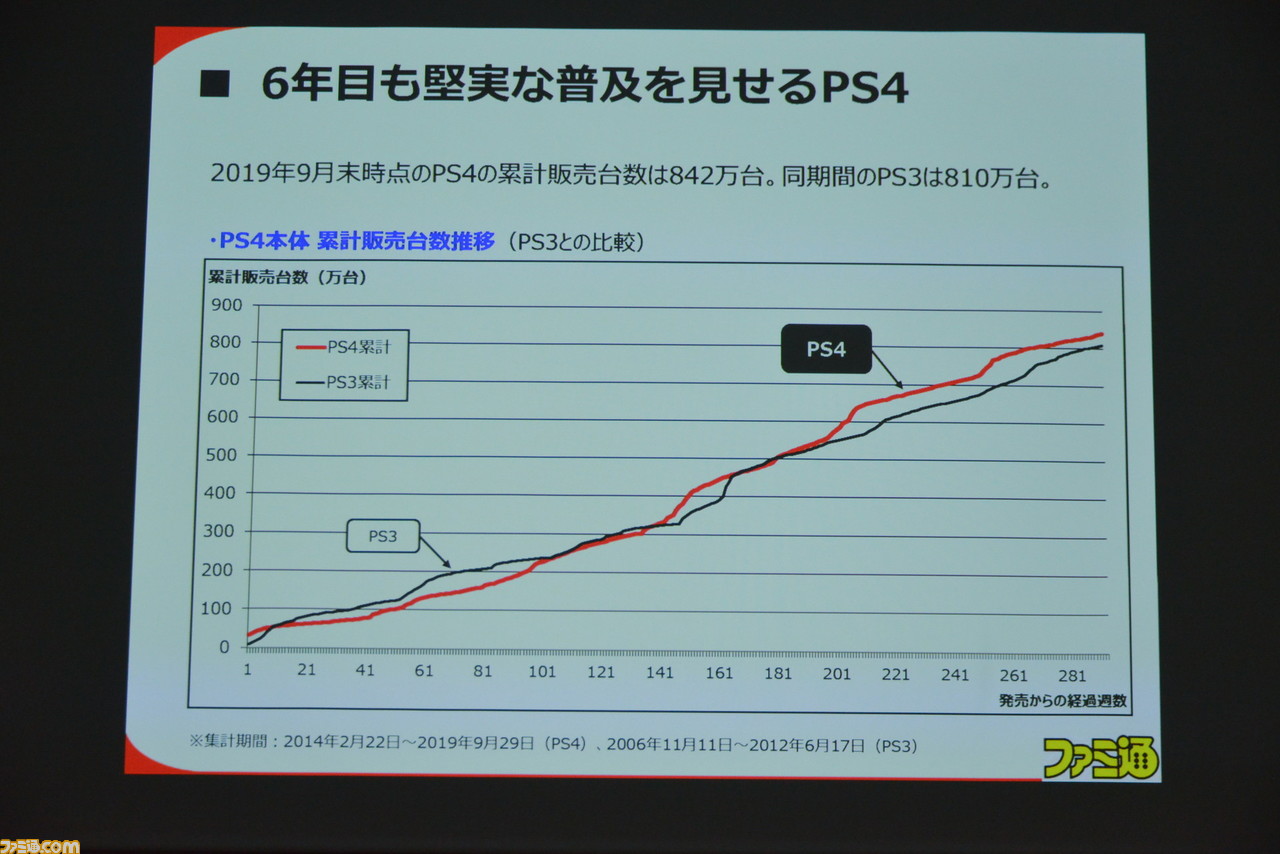

国内家庭用ゲーム機市場の概況を見ると、累計でNintendo Switchが940万台、プレイステーション4が842万台を販売。Nintendo Switchが発売から2年半で1000万台に届こうとする勢いで、非常に好調だ。

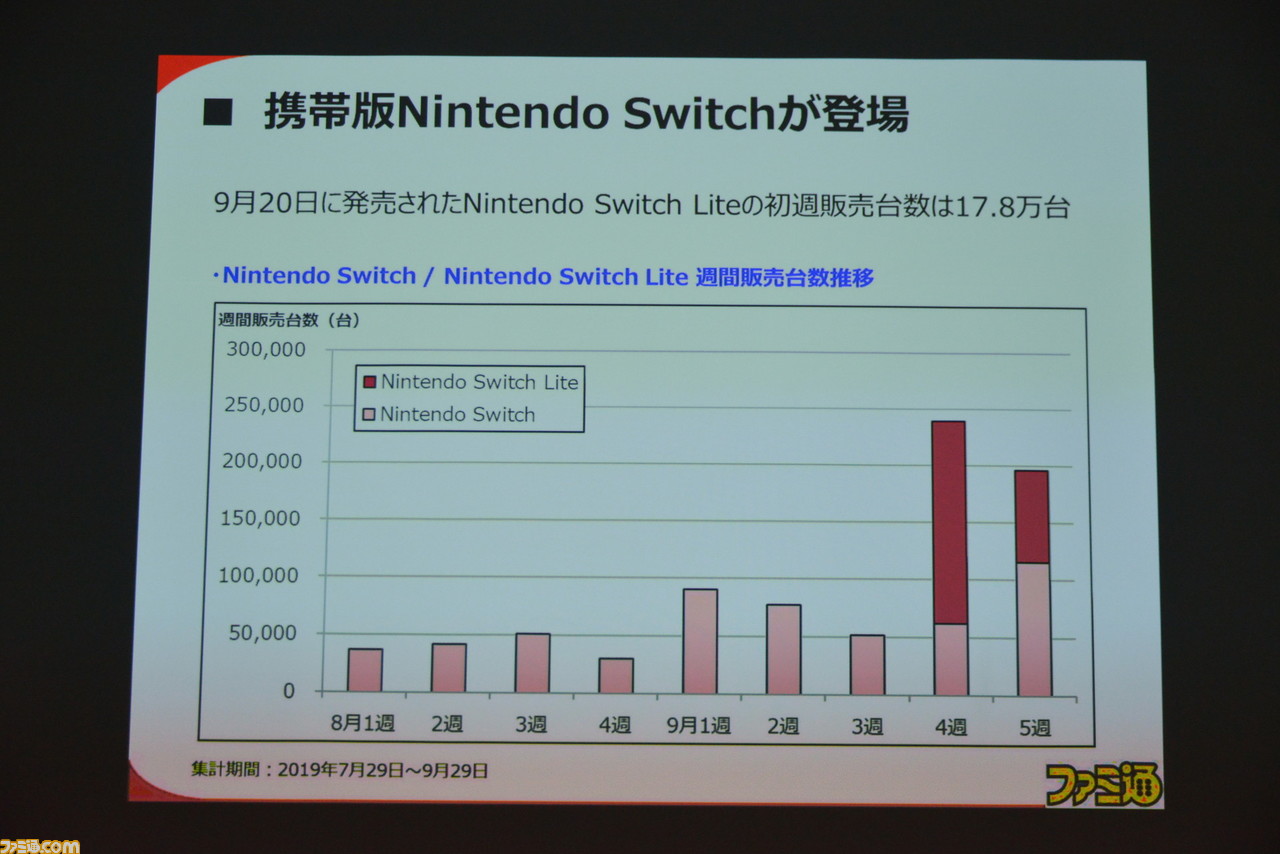

とくにNintendo Switchは、2019年9月20日に携帯モードに特化した新型機“Nintendo Switch Lite”を発売。発売から3日間で17万台超を売り上げ、これは過去の携帯ゲーム機の事例と比較しても遜色のない数字で、新型機の投入がさらなる伸びに一役買ったとの見かたを示した。

これまで任天堂のジレンマとして、据え置きハードと携帯ハードの2種類を展開し、開発スタッフを据え置き機用ソフトの開発から携帯ゲーム機向けの開発に回さなければならず、結果として据え置きハードが落ち込むことがあったと指摘。

しかし、Nintendo Switchでは開発陣をひとつのハードに集中させることができるようになり、ジレンマが解消された。しかも、Nintendo Switch Liteが売れている一方で、従来のNintendo Switchもバッテリー駆動時間が伸びた新型を発売し、こちらも変わらない勢いで売れている。

Nintendo Switch Liteのどこに魅力を感じたかというアンケート結果によると、安価であること、携帯ゲーム機として遊びやすいことが上位にあがってきた。Nintendo Switchは、Nintendo Switch Liteと合わせ、世界的に大ヒットとなった「Wiiを超えられるのではないか」と話し、また、今後は『Wii Fit』のように体を動かす『リングフィットアドベンチャー』、、『東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング』など過去のヒット作のコンセプトを活かした作品をSwitchでのリリースが続き、さらなるヒットも見込めると予想した。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

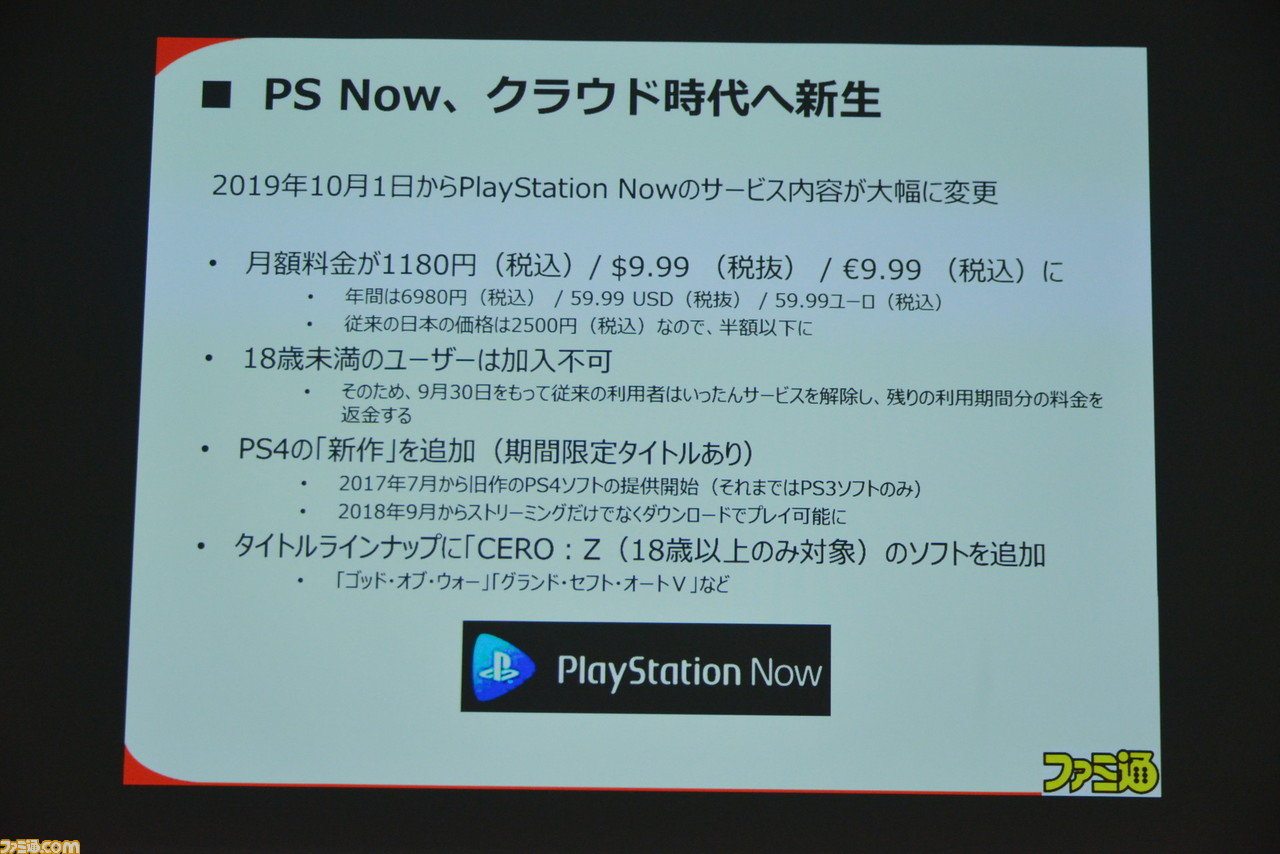

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、月額で遊び放題のサービス“PS Now”に大きなテコ入れを行った点に注目。

PS Nowは、価格を月額1180円[税込]に大きく値下げをしたことを始め、18歳以上限定のサービスにすることでCERO Zのタイトルも扱えるようになった。

さらに、これまでは過去の名作が多くラインアップしていたが、今後はプレイステーション4新作タイトルも楽しめるようになり、サブスクリプションサービスとして価値を高めていると評価。

また、実際の画面を掲示しつつ、「新作と過去の作品を同一のメニューに並べるゲーム選択画面がNetflixに似ている。ということは、過去の名作ゲームはロングテールで売れ続ける電子書籍のような売れかたになるのでは」と予測した。

そのほかプレイステーションブランドがハードの垣根を超える一例として、コントローラのiOS対応を挙げ、これでアップルアーケードでもDUAL SHOCK4が使用できるようになったことを紹介した。

SIEは動画コンテンツにも力を入れており、プレイステーションプロダクションでは、『アンチャーテッド』の映画化などゲームIPの映像コンテンツ化を行っている。

また、米国・欧州で配信中の『Erica(エリカ)』というゲームは、選択肢を選んで物語が進行する実写アドベンチャーゲーム。ドラマや映画並のクオリティーでありつつ、DUAL SHOCK4のタッチパッドやスマートフォン画面で直感的に操作できる作品となっており、実写コンテンツとゲームIPの境界がなくなりつつある一例として挙げた。

ソニーはもともと『スパイダーマン』など映画IPも持っており、「今後このような作品が増えるのでは」との予想も付け加えた。

プレイステーション5について

2020年の年末商戦時期に発売予定のプレイステーション5について、“ハプティック技術”が採用され、より詳細な振動表現が可能になるとともに、高性能CPU、読み込みが早くなるSSDの採用など「ハイエンドマシンの正統進化になる」と評した。

また、プレイステーション5とは直接関係ないと前置きをしつつ、スクウェア・エニックスのルミナスエンジンによる技術デモ映像を流し、「次世代ハードではこれほどのハイクオリティーCG映像が用いられ、8K映像で描かれると、実写映像と変わらないものになってくる」とまとめた。

マイクロソフト

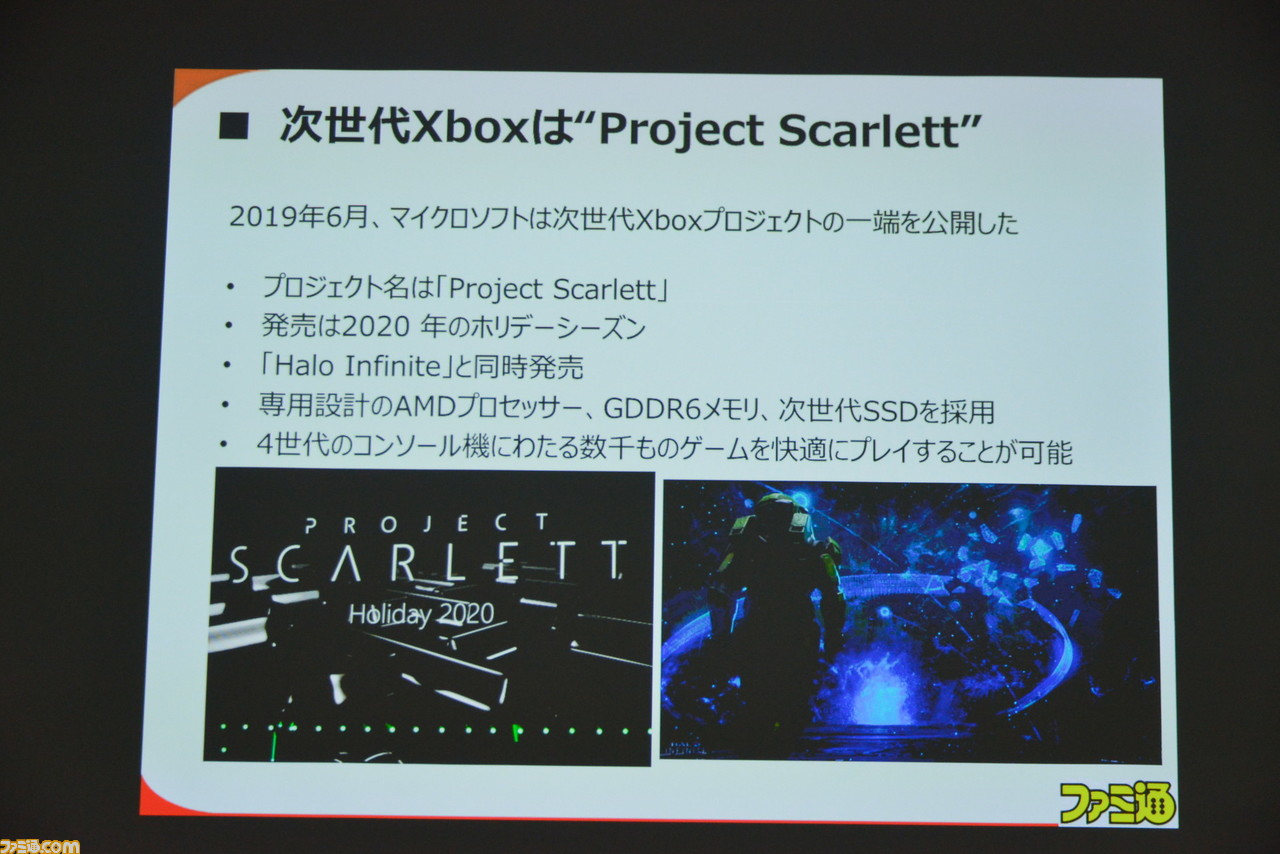

マイクロソフトも、プレイステーション5と同じ2020年年末商戦に次世代ハード“Project Scarlet”を投入するとアナウンスしている。

Xboxから4世代めとなるハードでは、過去ハードのコンソールソフトが遊べるようになるとされており、この点、プレイステーション5は過去世代すべてのソフトについては現状アナウンスしておらず、十分戦える魅力があるのではないかと話した。

ただし、マイクロソフトにとって“Project Scarlet”は最終兵器ではなく、ハード普及シェアの獲得以外にも考えていることがあると語る。

そのひとつは“プロジェクトxCloud”であり、スマートフォンでもいつでもどこでもAAAクラスのタイトルを楽しめる、クラウドゲーミングのプロジェクト。新ハードのアナウンスをしている一方で、スマートフォンでも遊べるクラウドゲーミングのプロジェクトを進めるということは、言ってみれば新世代機の販売に逆らう内容でもある。

クラウド技術ではマイクロソフトはソニーとも提携しており、その狙いは、マイクロソフトはプラットフォーマーを支えるプラットフォーマーになることで利益をあげようとしている、ハードのプラットフォーム戦争からの脱却を考えているのではないか……という予想だ。

そのほか、注目すべき動きとしては、有名ストリーマー(配信者)のNinjaがマイクロソフトの動画サイトMixerに移籍したというニュースも紹介。これはトップIPを獲得するのと同じくらいのインパクトをもたらすかもしれないと語った。

GAFAによるゲーム市場への参入

Google、Apple、Facebook、Amazonがいよいよゲーム市場に本格的に力を入れ始めた。

iTunesストア、Google Playでのゲームアプリの販売は言うに及ばず、各社が強みを生かしたゲームサービスを開始し、IDの獲得を促進しようとしている。

Apple

2019年9月20日にApple アーケード(月額600円)が始まり、これまではインディータイトルが多かったが、大手のメーカーによる買い切り作品もラインアップされ、すべてが新作となっている。

野心作も多く、優秀なプロデューサーを立てたチャレンジングなタイトルも多い。

Appleではゲームにとどまらずニュースやテレビ、クレジットカードなどを開始し、サブスクリプションサービスと、そのIDを他社サービスへ逃さない囲い込みを強烈に行っている。囲い込みのためにApple アーケードを使っているのだろうと分析した。

Googleもゲームのサブスクリプションサービスを行う。Google Play Passの4.99ドルという額はアップルとまったく同じ額で、「ゲームファンのID(会員)を獲得しよう」という意図が見える。

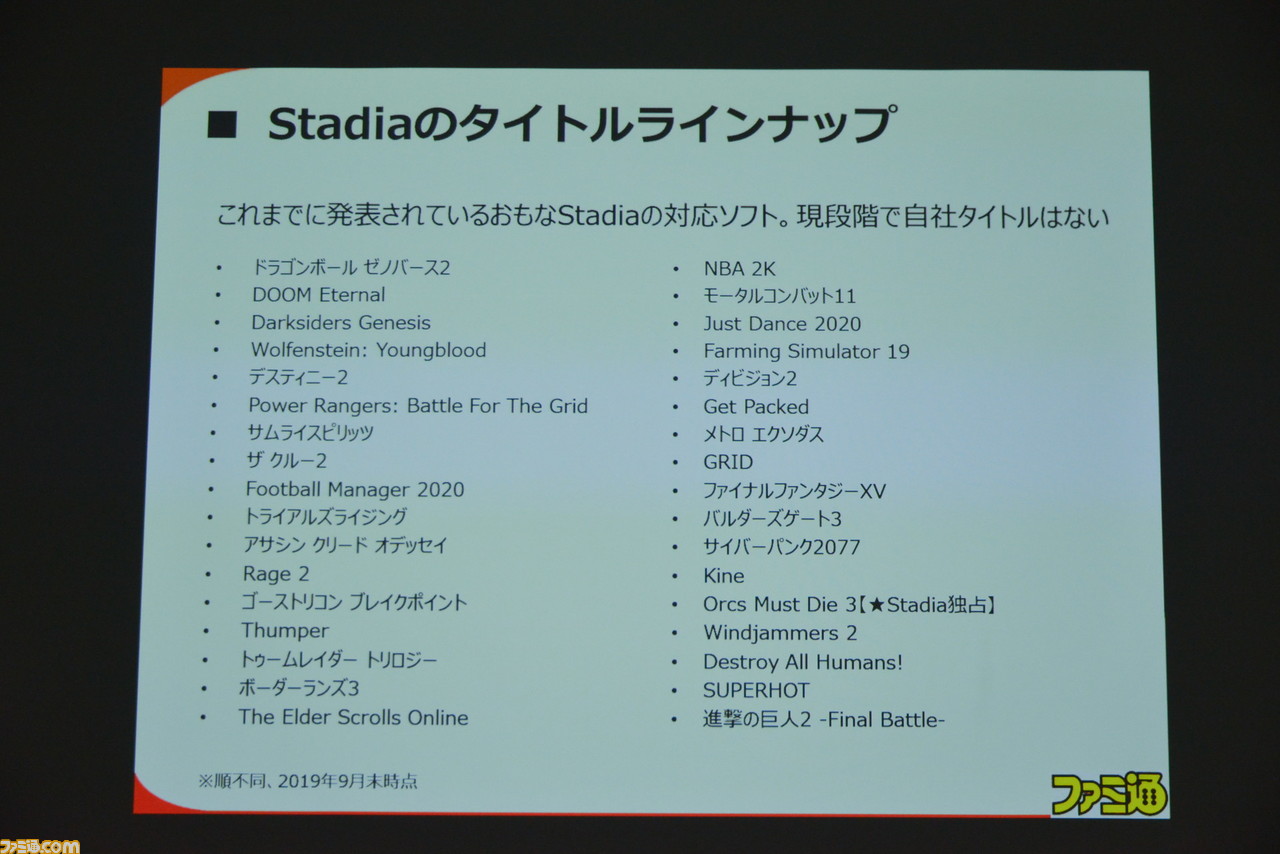

特筆すべきはクラウドゲーミング“STADIA”の存在。

2019年11月19日、北米、欧州14ヵ国でいよいよサービスインする。STADIAは月額9.99ドルのサブスクリプションサービスで、フリートゥプレイの作品もあるのだが、基本的には個別購入になるという。

タイトルには『ドラゴンボール ゼノバース』や『サイバーパンク2077』、『進撃の巨人2 -Final Battle-』など、日本・海外メーカー問わず、これまでなら家庭用ゲーム機やPC(Steam)でしか遊べなかったようなリッチな作品も多く並んでいる。また、129ドルというリーズナブルな価格でコントローラとテレビの接続セットも販売される。

「このプラットフォームにソフトを供給しないという選択肢は、IPホルダーにとってはないのではないか」と、STADIAの存在感の大きさについて発言。

さらにGoogleはゲーム業界へ関与を強め“Google For Games”という、プラットフォームの基盤となるプラットフォームを持とうとしている、いわばB to CではないB to Bのビジネスを考えていると示唆した。

Facebookも、VR機器“Oculus”をさらに進化させている。5月には新型機“Oculus Quest”と“Oculus Go”を発売しラインアップを充実させた。さらに、コントローラを使わなくて手を認識させて操作できるアップデートを発表。

2020年には、専用のコントローラがなくてもさまざまな操作が楽しめるようになる。

また、世界中ユーザーとつながるソーシャルVRコンテンツ『facebook horizon』を開発中で、こちらは2020年にリリース予定。

Amazon

Amazonは、フリートゥプレイで『ロード・オブ・ザ・リング』のMMO RPGを開発中と発表。また、傘下の動画配信サイト“Twitch”ではデータベースサイトを買収するといった動きを見せている。

Netflixのゲーム風ドラマ

Netflixが配信中の、ゲームと映像作品の垣根がなくなってきているという作品の具体例として、ふたつの作品が紹介された。

『ブラック・ミラー バンダースナッチ』は、ドラマでありながら映像の途中で選択肢が出現し、視聴者がインタラクティブに物語に介入できる(余談だがプレイステーション4で観ていると選択肢が出るときにコントローラが震えるので便利)。

先に挙げた『Erica(エリカ)』のような実写アドベンチャー風の映像作品となっており、これは優れた映像作品に贈られるアメリカの“エミー賞”映画部門作品賞を受賞した。

もうひとつの冒険家のベア・グリルス氏が出演する『You vs. Wild -究極のサバイバル術-』は、深い森や灼熱の砂漠など、極限状況下で生き延びるための選択を視聴者が行えるというもの。

クラウドゲームの今後

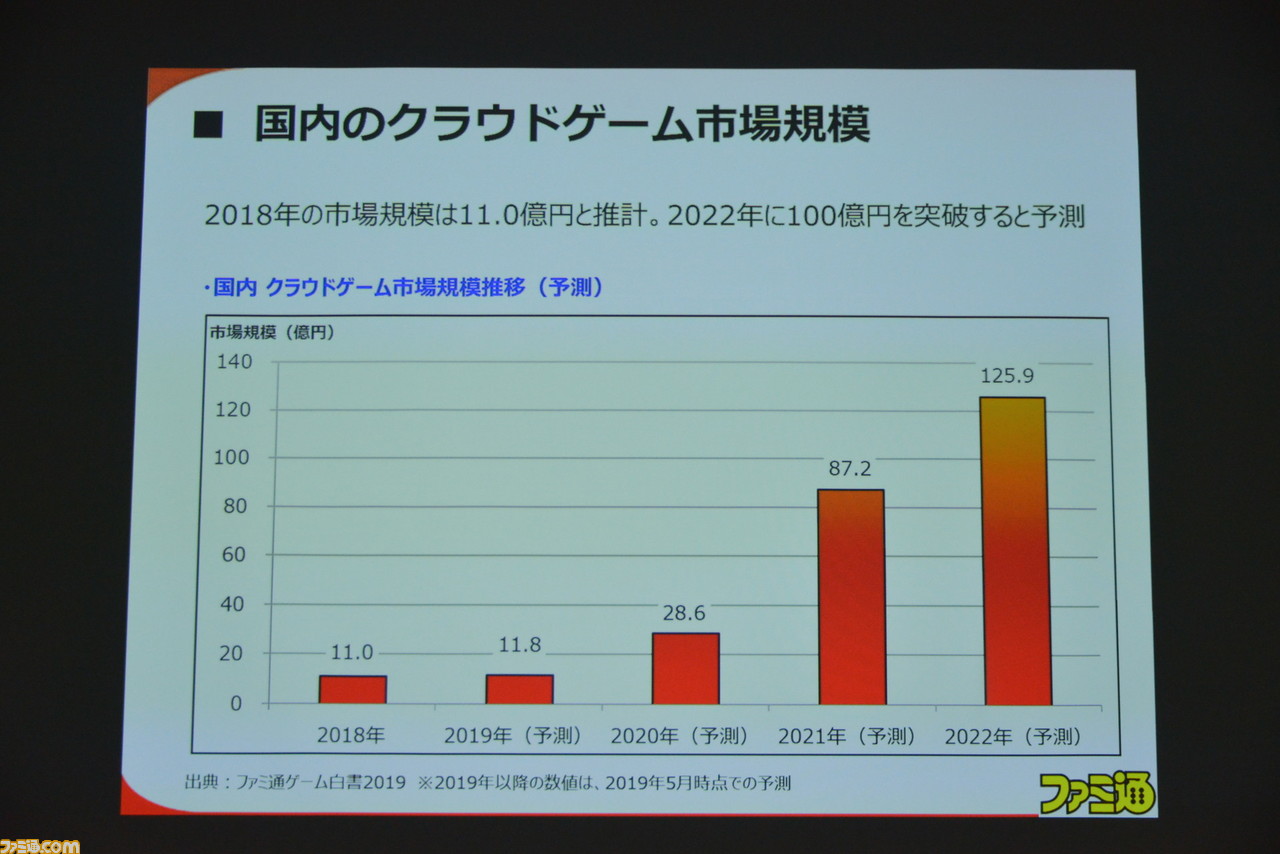

新しいゲームプラットフォームとして注目が高まるクラウドゲーミングだが、市場規模は2018年が11億円、2019年の予測値で11.8億円にとどまっている。しかし、2022年にはこれが125.9億円まで拡大すると予測されており、「市場を伸ばしていくのはGoogleのSTADIAだけではない」と、その他のクラウドゲーミングサービスも紹介した。

NVIDIAによる“Geforce Now”は現在北米と欧州でベータテストが開始されており、日本でも今冬から行われる。

※2019年11月末までベータテスター募集中。

また、中国最大手テンセント(腾讯)も北京、上海、広州、成都、重慶にデータセンターを設置し、インフラを整えている。

そして、クラウドゲームが大きく飛躍する鍵となるための技術として、新世代高速通信規格“5G”の実用化と、“無制限のデータプラン”を挙げた。

IPホルダーのプラットフォーム化

ゲームプラットフォームといえば、家庭用ゲーム機市場ではゲーム機そのもの(SIE、任天堂、マイクロソフト)がプラットフォーマーの役割を果たしている。

PC市場ではSteamやEpicが伸長著しいが、現在はIPホルダーが自社のプラットフォームを持つという事例が増えてきた。

EAはプレイステーション4にも対応している“Origin Access”(EA Access)を持ち、ユービーアイソフトは“Uplay+”を海外で開始。Rockstarも2019年9月18日に“Rockstar Games Launcher”をリリースした。

このように、大手ゲームメーカーは自社ゲームをユーザーに遊んでもらう仕組みを自ら整え、IPの力を生かしてID(会員)を確保し始めている。「これまではパッケージソフトの販売で利益をあげてきたが、従来とは異なるやりかたで利益をあげる時代が到来しつつある」と解説した。

拡大を続けるesports市場

esportsの世界市場規模について、2019年では10.96億ドルとし、これが2022年には17.90億ドルになると紹介(数字は予測値)。

esportsが盛り上がりを見せる直近の具体例として、『Dota2』では賞金のプール制により、賞金総額37億円という超高額賞金大会が開かれたり、ルイ・ヴィトンが『LoL』トロフィーケースを製作したり、MARVELがプロチームの“Team Liquid”と提携したりしているというニュースを紹介。

テレビをあまり視聴しないミレニアル世代、動画世代へブランドを訴求する方法としてesportsの価値が企業から見いだされていると語った。

モバイルでのesports

これまでesportsといえばPCで行うイメージが強かったが、最近ではモバイルの市場が急激に伸びてきている。

競技人口が多く大会が開催しやすいという点がまず理由としてあげられる。

また、モバイル機器の性能向上によりPCとモバイルのマルチで展開しているゲームが増えているのも一因で、スマートフォンでも遊べる『フォートナイト』では賞金総額3000万ドルの大会が開催。16歳のBugaha選手が約3億円の賞金を手にした。(※大会ではPCを使用)

日本では『モンスターストライク』の決勝大会は賞金総額1億円で、優勝賞金は4000万円。。現地観戦をするには入場チケット(4300円~)の購入が必要となったが、満員になるほどの賑わいを見せ、esportsが日本でも興行として成立し始めた、その萌芽と言えるかもしれない。

『荒野行動』でも全国大会“荒野王者決定戦”が開催され、これには50万人のプレイヤーが参加した。決勝大会での特徴は10~20代の若いプレイヤーが多く、とくに女性客が多いという。

JeSUの活動報告

東京ゲームショウ2019では、日本eスポーツ連合(JeSU)の活動報告が行われた。消費者庁へのノーアクションレターによる問い合わせで「参加費を徴収しても賞金ではなく運営費に充てるのであれば問題がない」との回答を得た話題を紹介。

https://www.famitsu.com/news/201909/13183216.html

また、ELG(eスポーツ検討会)、e活研(eスポーツ活性化研究会)への参加について、経済産業省から調査分析事業を委託していると報告した。

茨城国体ではエキシビション競技として実施された事例を紹介しつつ、「今回は対応できなかった、今後考えていきたい」内容として、障害者が行うesportsの模様を映像で流した。

筋ジストロフィー患者などがわずかな力で操作するための特殊なコントローラが、今回の規定では使用できなかったため今回の参加は見送られた。

「障害者と健常者が垣根なく戦えるのはesportsの利点であり今後は対応できるよう考えたい」と述べた。

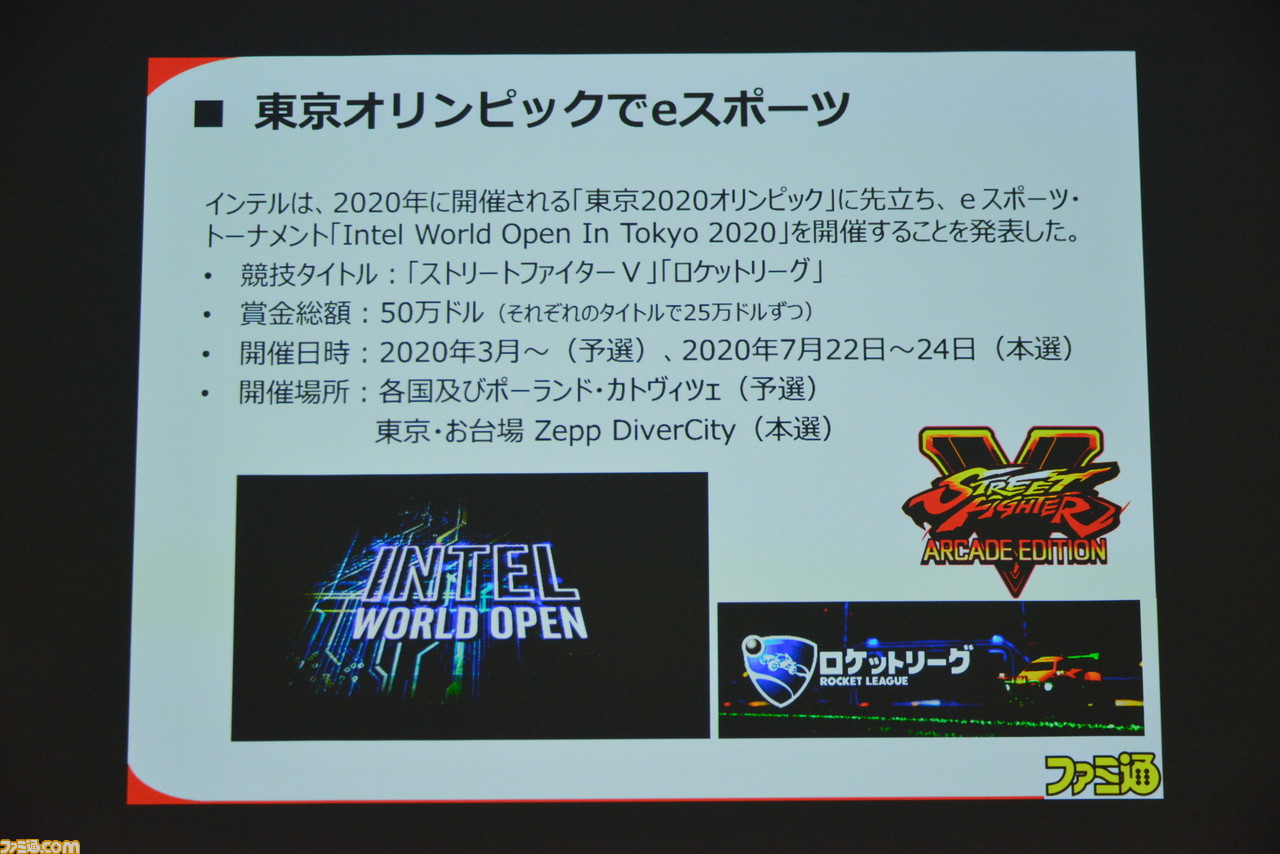

東京五輪では?

Tokyo2020でesports競技は行われないが、オリンピックのスポンサーとなっているインテル主催で“Intel World Open In Tokyo 2020”が開かれる。ここでは『ストリートファイターV』と『ロケットリーグ』による賞金総額50万ドルの大会が開かれる予定。

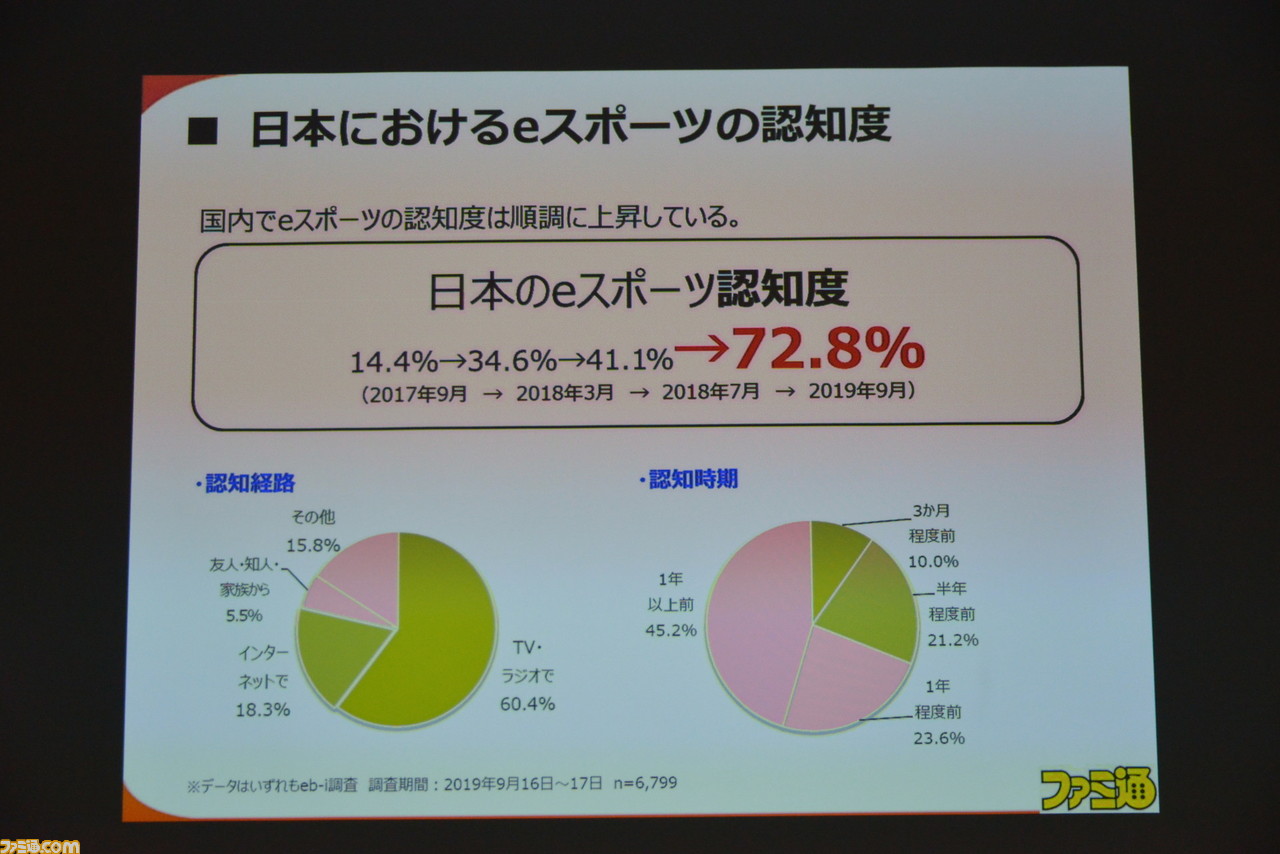

茨城国体文化プログラムでのesports競技開催は世間の注目度も非常に高く、報道メディアも多く取材に訪れた。esportsの認知度は毎年上がり続けており、2017年9月には“esports”という言葉を知っている人はわずか14%に留まっていたが、2019年9月には72.8%まで向上している。

esportsが普及しつつある具体例を挙げながらも、それを下地にしつつ「本格的な市場の立ち上がりはこれから」と締めた。

まとめ

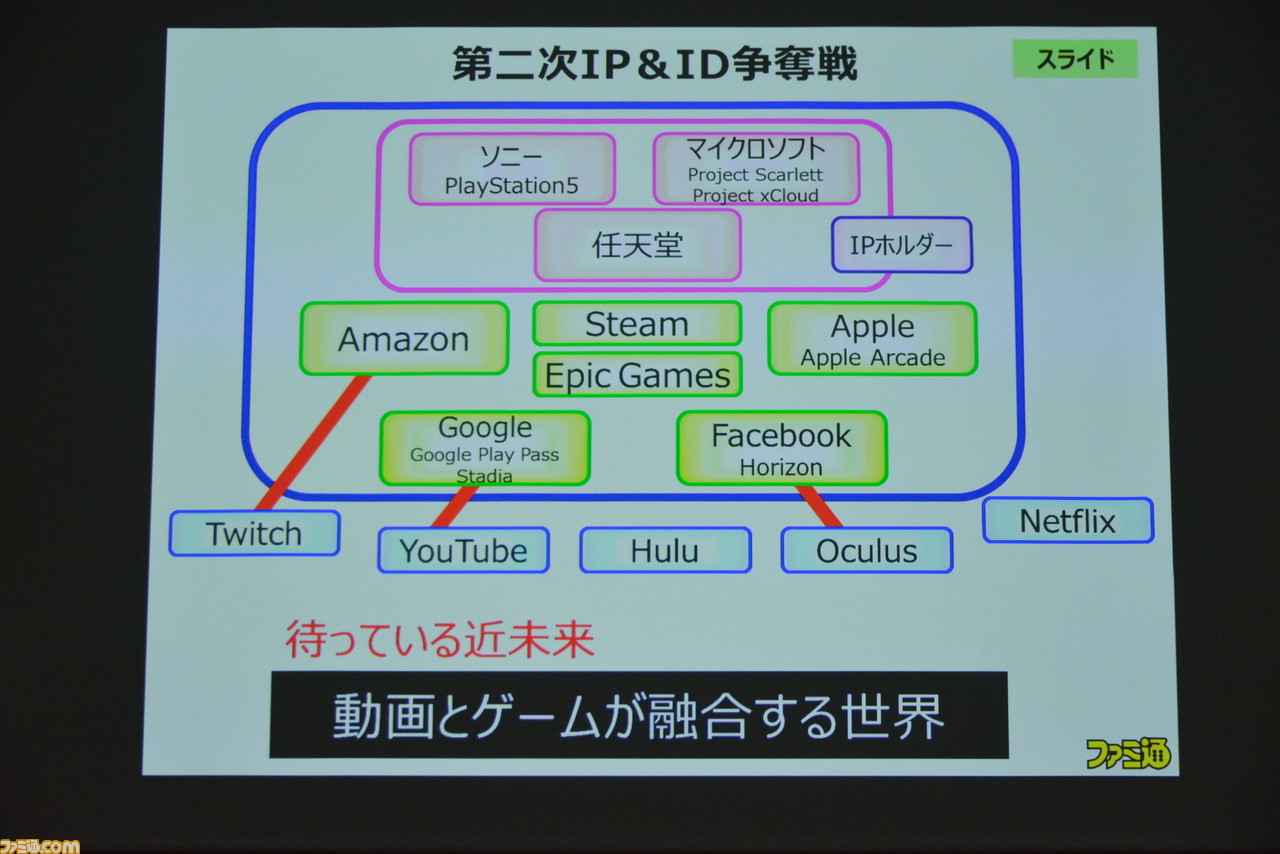

スピーチのまとめとして、これまで“プラットフォーム戦争”といえば、ソニー陣営、任天堂陣営、マイクロソフト陣営の家庭用ゲーム機のシェア争いを示していた。

しかしこれは、いま振り返ってみると閉じた世界での局地戦、第一次世界対戦前にヨーロッパ諸国が領地を争っているような状態だったと表現。

ゲーム機はインターネットへの接続が可能となり、インフラが変わり、状況がどんどん変わっている。ゲーム業界以外からもGAFAが参入したり、さらにNetflixのような動画事業者がゲームのようなコンテンツを制作したりと、より広い世界での争いが始まっている。

近い将来、クラウドゲーミングが実現すると、「いつでもどこでも遊べますよ」という時代が到来する。そうなると、IPとIDの奪い合いはさらに激化し、ある意味、第2次世界大戦のような総力戦の様相を呈すると将来を予想。

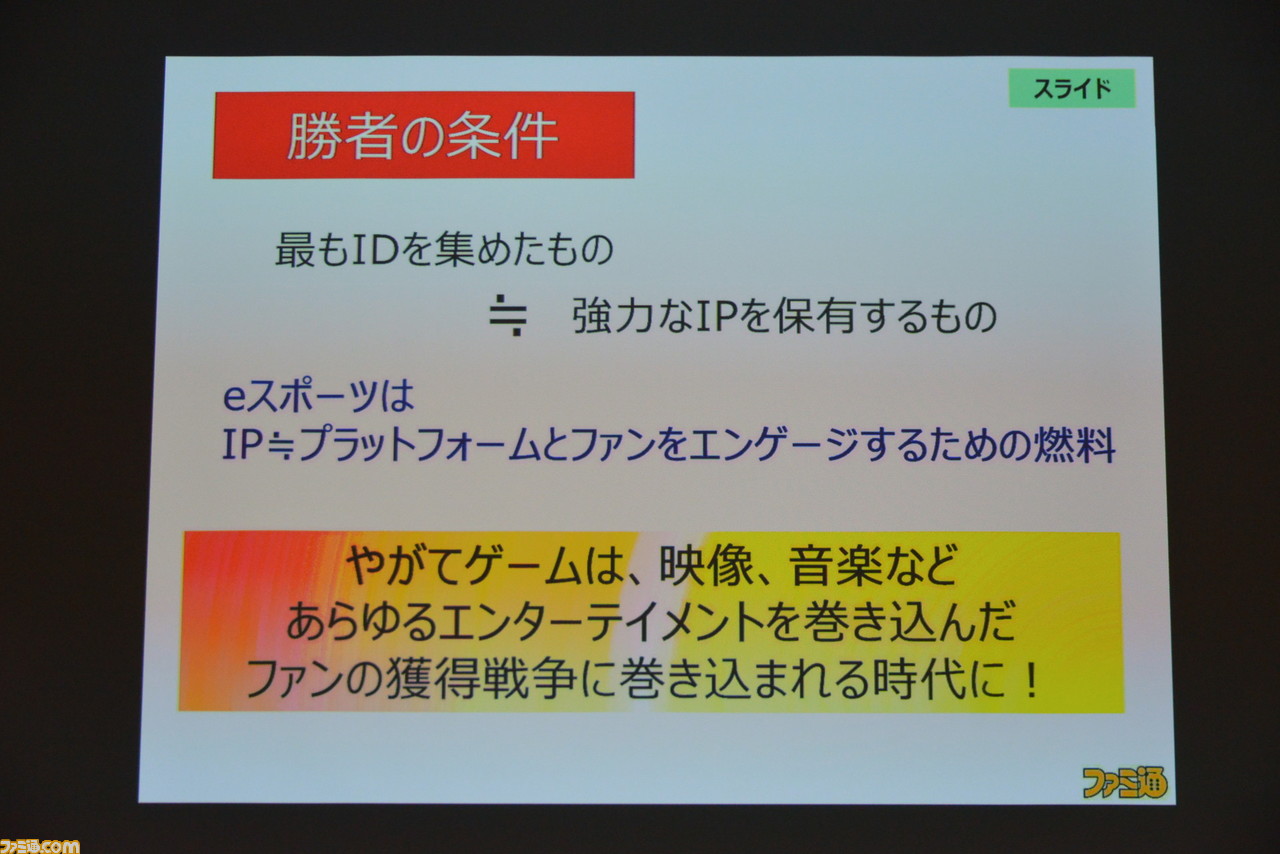

その上で、クラウドゲーミング時代の勝利の条件として、もっともID(会員)を集めるサービスは、当然強いIPを持っているものであると主張。

ゲームは映像、音楽などあらゆるエンターテインメントとしのぎを削りながら、IDを獲得していくアイテムとして活用される時代になるのではないかと予想した。

加えて、それは、ゲームプレイヤー人口、ゲーム接触時間が増えるという未来でもあると結論し、スピーチのまとめとした。