GDC 2019の話題を席巻した感のあるGoogleの新プラットフォーム“STADIA(ステイディア)”。その一方で、Googleにはいまゲームメーカーから熱い注目を集めているほかのプラットフォームがある。“Google Maps Platform”だ。Googleでは、2018年よりGoogle マップをUnityに対応。これにより、多くのメーカーが自社タイトルに地図データだったり位置情報要素だったりを盛り込んでいるのだ。その代表格が『モンスターストライク』で、“モンスポット”などが好評を博している。

今回のGDCで、Google Maps Platformに対応した『パックマン』IPの2つのプロトタイプが公開された。『PAC-MAN GEO』と『PAC IN TOWN(パックインタウン)』のスマホ版だ。『PAC-MAN GEO』は、実在の都市を『パックマン』のステージにしてしまおうという、なかなかに興味深いプロジェクト。クライアント側でもパス探索ができるので、モンスターが地図に応じて経路を決定できたりするのがミソ。アプリ上に再現されたなじみのある街で『パックマン』を遊べるというのは、なかなかにオツなものかも。「遊んでいて楽しいマップ(街)はどこか?」なんて議論も出てきそう。

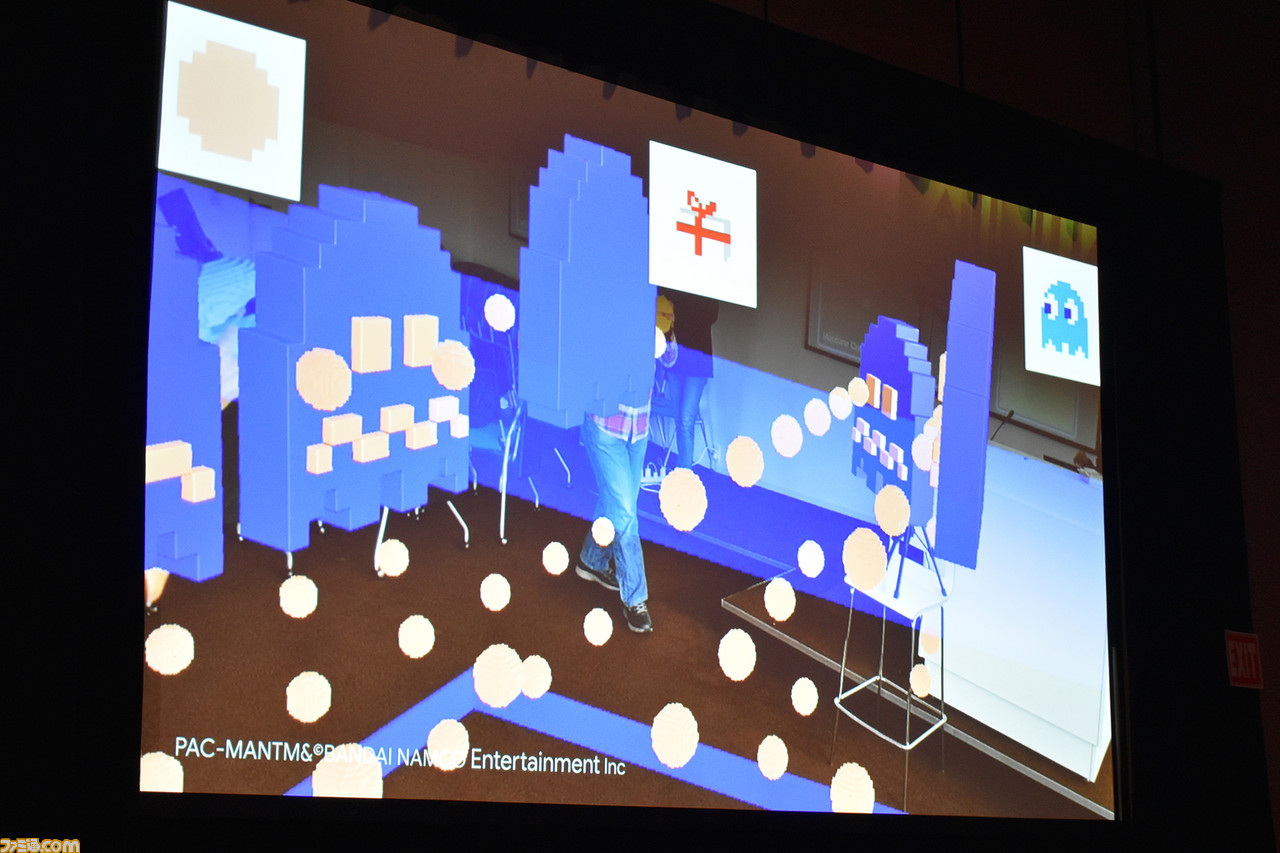

もう1タイトルの『PAC IN TOWN(パックインタウン)』は、もともとはバンダイナムコスタジオが展開する『パックマン』をモチーフとした、MR(ミックスドリアリティ)プロジェクト。Microsoft HoloLensを対応デバイスに、現実空間に仮想空間を出現させ、自身が“パックマン”として、ゲームを進めていくというコンテンツだ。

それがなぜGoogle マップに対応することになったのかと言うと、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』のプロジェクトを推進するバンダイナムコスタジオの本山博文氏が昨年のGDC 2018で講演を行ったところ、Googleの担当者より「Google Maps Platformとコラボしませんか?」とのお誘いがあったという。そこで生まれたのが、『PAC-MAN GEO』と『PAC IN TOWN(パックインタウン)』だったというわけだ。

『PAC-MAN GEO』は、他社開発タイトルをバンダイナムコスタジオが監修するという座組のプロジェクト。「自分たちで取り組むプロジェクトはどうするか……」と思い悩んで本山氏の頭に浮かんだのが、「Microsoft HoloLens用『PAC IN TOWN(パックインタウン)』にGoogle マップを組み込んでみたらおもしろいのでは?」との閃きだ。そこで、デバイスをMicrosoft HoloLensからスマホ用に移植。スマホの画面内にMRでパックマンの空間を再現させてプレイするという内容になった。

スマホ版『PAC IN TOWN(パックインタウン)』でも当然のこと地図や位置情報は盛り込まれているが、(おそらくはゲーム性や安全面などでの兼ね合いから)実際の街を歩いてプレイするというスタイルではない。Google Maps Platformには“ARCore”と呼ばれる、地図情報をアプリ内で固定させられる機能があるらしいのだが、ゲーム内の情報をサンフランシスコならサンフランシスコ、東京なら東京の特定の地点で固定。あたかもその場所にいるかのような感覚でゲームがプレイできるという。

というわけで、GDC EXPOのGoogleブースにスマホ版『PAC IN TOWN(パックインタウン)』が出展されていたので、さっそく試遊。プレイ人数は3人で、競争というよリは協力して、フィールド上の“ドット”を食べていくことになるのはHoloLens版と同じ。HoloLens版と異なるのは、上下3段階にわけて“ドット”が設置されているところで、これはスマホの動かしやすさを配慮してのものと思われる。おもしろいのは、モンスターに食べられて復活する際に、仲間プレイヤーとハイタッチをする必要があること。そのへんはソーシャル要素なのかな……といったところ。

前述の通り、ゲーム内のマップ情報は“ARCore”で固定されているらしいのだが、設定されている舞台はもちろんサンフランシスコで、場所は試遊スペースの真上の地上とのこと(試遊できたのは地下)。そのためモニター上には地上から見たときのサンフランシスコの街並みが見えるとのことだったのだが、ゲーム中は余裕がなくて背景を見る暇なし! せっせと“ドット”を食べまくり、無事にクリアーしたのでした。

ゲーム性うんぬんはひとまずおいておくとして、体を動かして何かをするというのは楽しいもので、皆さんニコニコしながらプレイしているのがHoloLens版と共通で、とても印象的。それにしてもしみじみ実感させられるのは、新しいテクノロジーに対するクリエイターの熱量。スマホ版『PAC IN TOWN(パックインタウン)』にしても、「とにかく新しいテクノロジーを活用してみよう!」という熱意(というか貪欲さ?)と、ワクワクしながら作っている感じが伝わってくる。こういう新しい取り組みから、つぎのステップが生まれてくるんだろうなあ……と思うと、スマホ版『PAC IN TOWN(パックインタウン)』は、時代の最先端のテクノロジーとアイデアを追求するGDCにふさわしい出展と言えるだろう。

なお、このスマホ版『PAC IN TOWN(パックインタウン)』だが、現時点では今後の展開が決まってないとのこと。東京のマップも用意されており、舞台は新宿中央公園に設定されているとのことで、ぜひとも遊んでみたいところだが、いずれその機会も訪れるのではないかと、期待したい。