近年、記者が注目しているトピックのひとつにMicrosoft HoloLensがある。言うまでもなくMicrosoft HoloLensとは、マイクロソフトが提供するMR(複合現実)のデバイス。2015年の発表以降、最先端を追い求めるさまざまな事業で活用されてきた。

どちらかというと、ビジネス用途での使用事例が多かったMicrosoft HoloLensのプロジェクトにあって、ひときわ印象的だったのが池袋・ナンジャタウンにて期間限定で展開されたアトラクションの『一網打尽!蚊取りパッチン大作戦』と『PAC IN TOWN(パックインタウン)』。Microsoft HoloLensの数少ないゲーム活用例として、昨年(2018年)記者も興味深く取材させてもらった。その模様は以下の記事を参照されたし。

そんなこんなで年が明けた2019年――バンダイナムコスタジオから興味深いニュースがもたらされた。ナンジャタウンでプレイさせてもらった『PAC IN TOWN(パックインタウン)』がさらに進化したというのだ。「どう進化したのだろうか……?」。と気になった記者が、それだけが唯一の取り柄と言われるフットワークを駆使して取材先に赴いたのだった……。

で、いかに進化したのかという本題に入る前に、まずは前提として『PAC IN TOWN(パックインタウン)』のなんたるかを説明しておく必要があるだろう。『PAC IN TOWN(パックインタウン)』は、おなじみの『パックマン』が自分の体を使って楽しめてしまうというアトラクション。プレイヤーはMicrosoft HoloLensで再現された等身大の迷路を移動しクッキーを食べていくという、“リアルパックマン”。「『パックマン』の新しい未来を創造する」取り組みの一環として生み出されたコンテンツだ。

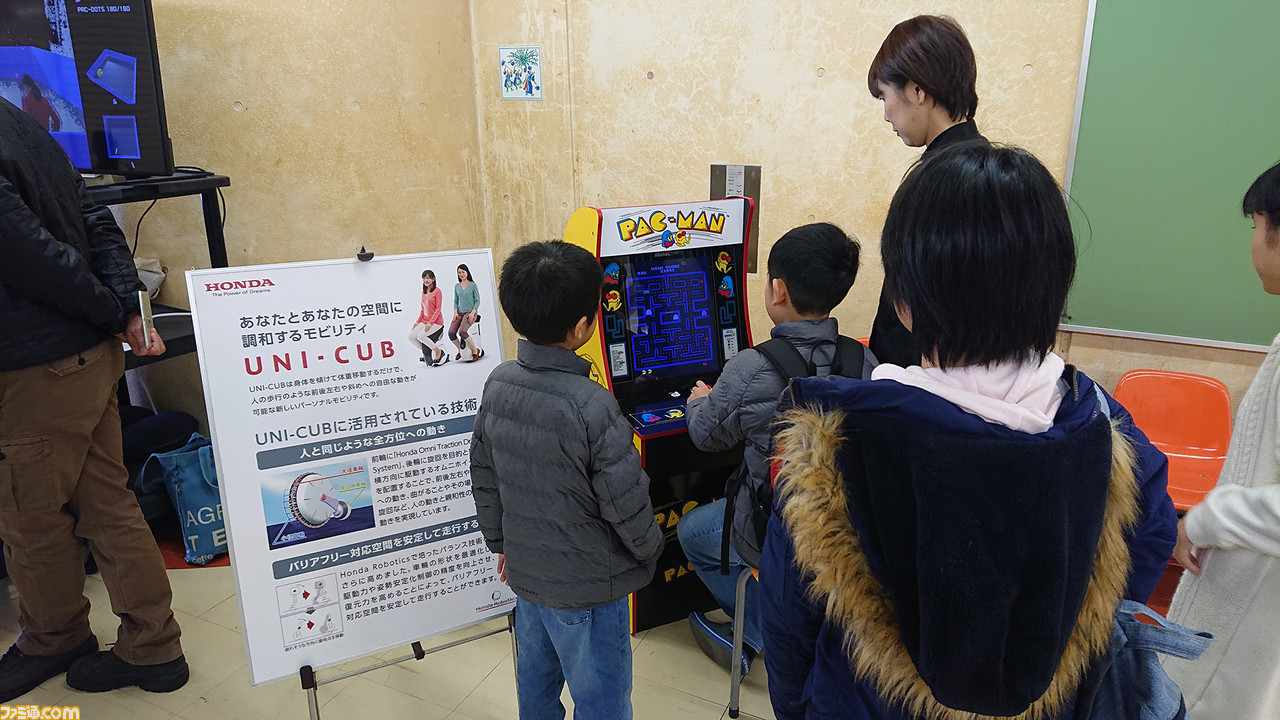

そんな、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』の最新進化形態はというと……会場に行ってみて驚いた。椅子のような乗り物のようなモノが鎮座していたのだ。そのフォルムは何やらペンギンを思わせるが……。「ホンダさんが開発している“UNI-CUB(ユニカブ)”です」と説明してくれたのは、取材に同席してくれたバンダイナムコエンターテインメント 経営企画室の坂本純一氏。私、不勉強で一切知らなったのだが、UNI-CUBというのは、ASIMOのテクノロジーを活用したパーソナルモビリティ。椅子のようなところにどっかと座ると、自動的に移動してくれるようになっている。UNI-CUBに乗って移動するのが、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』の最新形態だったというわけだ。

“MRとパーソナルモビリティの融合”というのは、時代の最先端を行くようで魅惑的な響き。ホンダのUNI-CUBと『PAC IN TOWN(パックインタウン)』がなぜコラボするに至ったかについては、のちほど掲載する関係者へのインタビューでご確認いただくとして、取るものもとりあえず伝えさせていただきたいのがUNI-CUBの乗り心地。

操作方法は……と、書きたくなるが、乗り物だから“運転方法”と言ったほうがいいのだろうが、前傾させると前進、後ろに反らせるとストップする、左右に体を傾けるとそれぞれの方向に移動という、まあ、バランスを取って運転するという、言ってみれば極めて直感的なもの。始めのうちはおっかなびっくりあたふたしていたのだが、直感的な操作だけに慣れるのも早く、すぐさま習熟。慣れてくると動かすのが快感に変わり、「このまま、UNI-CUBで表に出たくなるなあ……」と思わせるほど。この感情はUNI-CUBを利用したことのある人ならば誰でも共有できるようで、研究のために1日中オフィスでUNI-CUBに乗っていたという坂本氏も、「そうなんですよ! 大きなイベント会場とかだと、これで移動したくなりますよね」と激しく同意してくれた。

これだけ乗り心地のいいUNI-CUBであれば、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』で活用して楽しくないわけがない! ということで、まさに次世代のテクノロジーである、MRとパーソナルモビリティの楽しき融合といったところ。そんな楽しさを噛み締めつつ、今回のプロジェクトを主導した3名にお話しを聞いたのでした。

本山博文氏

バンダイナムコスタジオ 未来開発統括本部 グローバルイノベーション本部 フューチャーデザイン部 イノベーション課

岩田永司氏

バンダイナムコスタジオ 未来開発統括本部 グローバルイノベーション本部 フューチャーデザイン部 イノベーション課

佐々木則生氏

バンダイナムコスタジオ 未来開発統括本部 グローバルイノベーション本部 フューチャーデザイン部 イノベーション課

坂本純一氏

バンダイナムコエンターテインメント 経営企画室 経営企画部 地域協働プロジェクト「BNJ PROJECT」チーム

HoloLensとUNI-CUBのマッチングは極めてよかった

――そもそも『PAC IN TOWN(パックインタウン)』自体は2017年に開発されたんですよね?

本山そうですね。アルス エレクトロニカ フェスティバル 2017(※)のために、バンダイナムコスタジオの新しい取り組みとして、『パックマン』を題材にしたMicrosoft HoloLensの体験を作りました。それが極めて好評で、「ナンジャタウンで出展しよう」ということになったんです。それが2018年1月~5月。それ以降は、2018年7月末から大阪・ナムコイオンモール 大日店に出展し、2018年11月からは沖縄でも体験可能です。

※アルス エレクトロニカ フェスティバル……オーストリアのリンツで開催される芸術、先端技術、文化の祭典。

――ナンジャタウンでは、僕も体験させていただきました。

本山一方で、ナンジャタウンでの出展に合わせて、バンダイナムコエンターテインメントのスタッフに、実際に『PAC IN TOWN(パックインタウン)』を体験してもらう機会があったんですよ。そこで坂本がUNI-CUBとつながりがあったことから、「『PAC IN TOWN(パックインタウン)』とUNI-CUBはマッチしているのでは?」というアイデアをもらったんですね。私たちとしても、MRの新しい取り組み、“新しい遊びを作っていく”ということに対して、パーソナルモビリティとのミックスとは非常に将来性があると判断して、「ぜひやりましょう!」ということになったんですね。

――なぜ、バンダイナムコエンターテインメントさんとUNI-CUBとつながりが?

坂本私たちは、2017年から“BNJ PROJECT”というものを立ち上げて、地方活性化のお手伝いをしています。それは、「私たちがあまりリーチしていない地でエンタメを届けられるのでは」との発想をスタートにしているのですが、その兼ね合いで地方創生のイベントに出展させていただく機会があったんですね。そのときたまたまホンダさんとブースが隣どうしだったんです。そこで、紹介を受けたのがUNI-CUBというわけです。『PAC IN TOWN(パックインタウン)』を最初にプレイしたときに、UNI-CUBで操作する要素が加われば、なかなか自分の思い通りにもいかず、もどかしくもあり楽しいのでは……と思ったんです。

――実際に試遊できるようになったのはどれくらいですか?

坂本今年の1月13日~14日に、山口県周南市で行われた“アソビ初め2019”ですね。『PAC IN TOWN(パックインタウン)』自体はもう少し前に完成していたのですが、タイミング的に周南市でお披露目するのがベストかなと判断しまして。

本山2018年12月上旬に行われたシーグラフアジア2018では、アーリーアクセスじゃないですけど、テスト出展していますね。

――開発自体はどんな感じで進められたのですか?

本山まずはホンダ様からUNI-CUBをお借りして、いろいろと乗ってテストをしてみたりしましたね。UNI-CUBを実際に『PAC IN TOWN(パックインタウン)』にどうマッチングすればよりおもしろくなるかということで、試行錯誤しました。

岩田注力したのは、ステージの構造というか配置ですね。いろいろな敵の位置とか、ドットの配置とか……。やはり歩くときと乗り物に乗ったときでは、ドットを取っていって気持ちのいい配置というのが違うんです。アイテムを集めるときにしても、歩くときは自由に移動できるので、少しジグザグに配置されていても十分に気持ちがいいのですが、乗り物の場合はそう簡単に小回りが利かないので、そのぶん大きく円を描いたり、ゆっくりとした曲線になっていると気持ちいいんです。UNI-CUBはもちろんまっすぐ動くのも楽しいのですが、やっぱり曲がるときが一番楽しいんです。それも一番大きく曲がっているときがもっとも気持ちがいいのだろうということで、迷路の形状は円形にしました。

本山最初から狭い迷路の中でやると、窮屈に感じておもしろさよりも面倒臭さや大変さが先にきてしまう。そのため、最初はぐるっとまわったときの気持ちよさを感じてもらえるようなレベルデザインにしています。

岩田最初に迷路が出てきても、それを無視されたら迷路の意味がなくなってしまいますからね。だから、最初はある程度ゆっくりと動いて、UNI-CUBに慣れてもらうようにしています。

本山ちなみに、Microsoft HoloLensとUNI-CUBの組み合わせってブレストにもぴったりで、会議室でHoloLensを付けてUNI-CUBに乗りながら、「どうしたらもっとおもしろくなるんだろう?」って考えていたんですよ。そうしたらみんないっしょになってぐるぐる回っていたという(笑)。

岩田これ気持ちいいねって話しをしていましたね。

本山「これだ!」ということで、その動きがそのままステージ1になったという。

岩田(UNI-CUBに)慣れると無意識に操作ができるので、脳のどこかがうまいこと活性化された状態になるのんじゃないかと思うんです。それですごく話が弾むんですよ。

――そんなことが……。

岩田謎の脳活性化効果みたいなのがありましたね。

――そんなに無意識のうちに操作できるんですか?

本山はい。

岩田本当に何も考えずに動けるようになります。インタビューもUNI-CUBでぐるぐる回りながら受けたら、気の利いた発言ができるかも。

――あはは(笑)。レベルデザインのほかに、何か修正点があったりするのですか?

岩田当たり判定ですね。そもそもみんなUNI-CUBに乗るのは慣れていないということ考慮して、当たり判定は歩くときに比べてプレイヤーに有利になるように設定しています。

本山HoloLensって、トラッキング精度が非常に高いので、歩いているとちょっとした微細な動きでも判断できて、それがおもしろさにつながってくるのですが、UNI-CUBに乗っているとさすがにそこまで微細なところまでは判定できません。そこは、UNI-CUBに合わせて当たり判定を大きく変えました。

――お話を伺っていると、HoloLensとUNI-CUBのマッチングがいいので、プロジェクトの開発自体はスムーズに進んだような印象を受けます。

本山おっしゃる通りですね。今回のUNI-CUBのというプロジェクトは、両者の長所を相乗効果で伸ばしていくことで、非常にうまくいったと思っています。

――両者の長所を伸ばしていくという話は非常に興味深いですね。

本山そうですね、UNI-CUBの移動としての気持ちよさを確保した上で、画面に映るドットをパクパクパクって連続して食べる楽しさを加味するとか。もともとある気持ちよさにさらにゲーム性を入れつつ、長所をどんどん広げていった感じです。

岩田これは一般的な話になってしまうかと思うのですが、“そこにないものが実体化された気持ちになる”ということと、“それによって日常にありながら非日常を体験できる”というのがMRのいちばんの強みだと認識しています。“現実世界で非日常を楽しむ”という意味でいうと、それを受け入れられるマインドになっていただくというのがあります。UNI-CUBとのマッチングに関して言えば、これに乗ることで体が非日常的な感覚になっていく。それだけMRに入り込みやすくなっているんですね。コラボの意味はそこにあるのかなと、私は考えています。

エンターテインメント領域だからこそ引き出せた新しいテクノロジーの可能性

本山で、プロジェクト自体は非常にスムーズに運んだ、UNI-CUBとのマッチングにあって、メカエンジニアとしてメカニカルな部分を担ってくれたのが佐々木です。

佐々木社内のいろいろなプロジェクトを、実際に形にしていくのが、私の役割なんですね。

本山具体的には、今回はHoloLensに対して、事故防止用の枠を作ってくれました。

佐々木プレイヤーさんが転んだときの安全性の配慮のためですね。今回のプロジェクトでは、転んだときにどれぐらい危険なのかというのは、ずっと検討していました。それで最初はヘルメットをかぶせようと思ったんですね。ヘルメットにしても自転車用がいいのか、それとも作業用がいいのか……ということで悩みまして、どれだけ危ないんだろうということで、自分で転んでみたいもしました。

――あら。それは果敢な。

佐々木その結果、低い位置で座ったままで転ぶのは、そんなに危なくないということが分かったんです。これが立ったまま移動する乗り物だと、高い位置から倒れるので転ぶと頭を打ったときの衝撃が大きいのですが、UNI-CUBは座った状態で移動するのでそれほどでもない。むしろ、HoloLensがヘルメット代わりにもなってくれると判断したんです。けっこう高額商品ですが(笑)。

――HoloLensが!?

佐々木ただし、HoloLensはどこにも固定器具がないというか、前後しか抑えられないんですね、ふつうに転ぶとデバイスが飛んでいって、人間の頭がむき出しになってしまう。そこで、転んだときに最初の衝撃だけ受け止められるように固定させるようにしました。

――バンダイナムコスタジオさんには、佐々木さんのような役割の方もいらっしゃるんですね。

本山VR ZONEもそうなのですが、メカの部分も非常に重要だという認識がありまして、今回のプロジェクトでは、佐々木にメカニカルな部分をみてもらいました。私たちとしては、安全面は細心の配慮をしているので、佐々木に入ってもらって万全を期そうと思いまして。今回の取材の主旨とは少しずれるかもしれないのですが、ソフトウェアの修理改修だけではなくて、メカのエンジニアもいるのがバンダイナムコスタジオの強みですね。

坂本安全性に関しては、UNI-CUBをお作りになったホンダさんもいちばん気にされていたところでした。

――ホンダさんともお話したんですね?

坂本そうですね。あとホンダさんからのご意見で印象的だったのが、「UNI-CUBをエンターテインメントに使うという発想がなかった」とおっしゃっていたことですね。あくまでホンダさんは移動手段としてUNI-CUBを考えていたようで、「そういう使いかたもあるんですね」と。

――なるほど。エンターテインメント領域だからこそ引き出せる新しいテクノロジーの可能性ということですね。いずれにせよ、UNI-CUBとHoloLensというのは、まだまだいろいろと可能性がありそうだ。

坂本想定されるのは博物館での使用とかですよね。博物館でいま苦労されているのが、海外観光客の需要です。たとえば展示物があるとして、その説明文を外国語で載せるとすると、けっこうなスペースを取ってしまう。それが、HoloLensであれば、MRで説明文を表示できますし、英語なら英語、スペイン語ならスペイン語ということで、各国語に対応できる。博物館とHoloLensは非常に相性がいいんじゃないかなというのは、思っています。

遊び回る楽しさをMRで増幅させていく

――山口県で実際に『PAC IN TOWN(パックインタウン)』UNI-CUBバージョンを出展してみての反響はいかがでしたか?

坂本とくにお子さんには好評でした。『パックマン』をあまり知らないお子さんでもふつうに楽しんでいただける。そういう意味では、我々にとっては『パックマン』というIPに触れていただけるという点で効果は大きいのかなと。

本山山口県のイベントでは、ホンダのご担当の方ともお話ししたのですが、「エンターテインメントとして使っても、みんなこんなに生き生きとしてニコニコ笑顔で遊ぶんだなあ」というのが大きな発見だったようです。UNI-CUBにしても、お子さんすぐに乗りかたに習熟して、吸収早いですよね。

岩田会場には僕も行ったのですが、『パックマン』ってやはり普遍性があるんだなというのが大きな気づきです。会場では、オリジナル版も出展していたのですが、『パックマン』を知らないような小さなお子さんも盛り上がっていました。そもそも『パックマン』のゲーム性自体に普遍性があって、現代でも通用するものだからこそ、MRという新技術に取り込んでも遊べたのだということが、ひとつの大きな気付きです。

――ああ、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』のおもしろさは、そもそも『パックマン』自体の楽しさだということですね。

岩田もうひとつは、子どもたちを見て思ったのは、MRが楽しいというよりも、そもそも走り回ることが楽しいんだなということです。どういうことかというと、“最新技術で新しい遊びを提供した”ということが主眼なのではなくて、たぶんそもそも人間は走り回るという行為がとても楽しくて、その“走り回るという行動をMRという技術によって増幅させた”ということがよかったのだということです。

――なるほど……。

岩田これからMRのコンテンツを作っていくにあたっては、「すごいでしょう?」や「新しいでしょう?」とアピールするのではなくて、“現実世界で走り回ったり、お互いの顔を見ながら遊ぶことがこんなに楽しいんだ”ということを、MRで増幅させていけばいい方向に向かうのでは……ということに気付かされました。

――そんな気づきを経て、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』UNI-CUBバージョンの今後はどのような展開を見せるのですか?

本山プロダクト自体は一応の完成を見ています。我々バンダイナムコスタジオとしても、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』UNI-CUBバージョンの楽しさを確信できたので、もっともっといろんなチャレンジをしたいなと思っています。まずは、日本全国のお客様に遊んでいただける機会を提供していきたいです。

――その機会は、坂本さんが展開されている“BNJ PROJECT”の場になる?

坂本私たちとしては、いろいろな遊びを詰め込んだ“遊び祭り”みたいなのを、全国各地で展開したいと思っているんですよ。いま、さまざまな事情で日本各地でお祭りがなくなっています。地方では、遊ぶ場所や機会も減っています。そんななか、私たちエンターテインメント会社としては、“人を楽しませる”ということに取り組まないといけない。その一環で、“遊びのお祭りで各地を盛り上げていくのはおもしろいのではないか”と判断しまして。そんな機会に、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』を活用できたらいいなとは考えています。

――地域活性化のために……ということでしょうか。

坂本地域活性化まではいかなくとも、地域活性のきっかけにはなるかと思っています。実際のところ、HoloLensを使ってのアイデアはたくさん出ているんですよ。いま地方に行くと廃校が多かったりするのですが、HoloLensを使って肝試しをするとか。ただ、MRを言葉で説明しても難しい部分はあるので、MRのことを知ってもらうために、まずは名刺代わりに『PAC IN TOWN(パックインタウン)』を楽しんでいただくというのはあるかもしれません。

――具体的につぎのお披露目の機会は決まっているのですか?

坂本お話しはいろいろと来ている状態で、いま検討中です。

本山ちなみに、『PAC IN TOWN(パックインタウン)』自体も、今後新しい展開を予定しているんですよ。

――あら! さらなる進化系ということですか?

本山詳細は後日改めてアナウンスさせていただきます!

――最後に、せっかくの機会なので、エンジニアさんの見地から、MRに関して今後可能性を感じている部分を教えてください。

本山個人的には、MRは、世の中を変える技術になるだろうと思っています。我々としては、“遊びで世の中を変えるために少しでも手助けになれば”ということで、いろいろな取り組みをしています。今後も引き続き、どんどん新しいチャレンジをしていきたいです。

岩田私はMRに期待していることがふたつあります。ひとつ目はゲーム自体が変わっていくということ。MRというのは、“リアルで何をやっているのか”ということがけっこう重要で、たとえばこれがVRならば、「カードゲームを作ろう」となったら、もちろんカードは映像で準備することになるのですが、MRだと、リアルなカードを使えるですね。そういうふうに考えると、MRになることによって、ものによってはゲームがリアルな遊びの方向に進化していく可能性がある。ゲームがリアルに回帰していくみたいな変化が起きたらおもしろいなと思っています。

――MRでゲームがさらに進化するということですね?

岩田もうひとつは、ゲームの枠を超えて“世の中を変える”というところに期待しています。MRで現実に対して何かインタラクションをして、現実に何か影響を及ぼすということは、ゲームであることを飛び越えて、教育や医療などの領域にも踏み込んでいくことだと思うんです。ゲームを作っているつもりが、いつの間にはゲーム以上のものになって現実に影響を及ぼす。それがポジティブな方向に向かっていくと、MRはゲーム以上のものになっていくのだろうなと思っています。

坂本そのへんが、まさに“BNJ PROJECT”に合っているんですよ。“BNJ PROJECT”は、地域の皆さんといっしょに新しい遊びを作り出すということでもあるので、MRとは本当に相性がいいと思います。

さて、インタビューを実施したのは1月末のこと。その後、マイクロソフトより新型のMicrosoft HoloLens 2が2019年にリリースされることが発表されるなど、HoloLensの周辺はさらににぎやかなことになってきている。MRの可能性に取り組み続ける、バンダイナムコスタジオとバンダイナムコエンターテインメントの今後の取り組みを注視していきたい。