※基本的にストーリーの大きなネタバレはありませんが、発売前時点で未公開の情報も含まれているため、ご注意ください。

2023年6月22日に発売予定のプレイステーション5(PS5)用ソフト『ファイナルファンタジーXVI』(以下『FF16』)。本作は、スクウェア・エニックスの看板タイトルのひとつとして知られる『ファイナルファンタジー』シリーズの最新作で、シリーズ初のアクション・RPGとなっている。

▼『FF16』攻略&特設サイト

発売に先立って、ファミ通は事前プレイを実施。ストーリーのクリアーと、やり込み要素まで遊んだうえでのレビューを2本お届けする。物語の深い部分には触れていないが、事前情報がない状態で本作を楽しみたい人は、クリアー後にぜひ読んでいただきたい。

各要素が高水準で満足度高。どんな人にも適応するシステム作りと、やり込み要素まで魅力の、情熱溢れる作品(Text by ゆーみん17)

ストーリークリアーまで遊びきったあとの率直な感想は「満足」。物語が終わった後にあれこれ考えるわけではなく、すっきりとした満足感が先に訪れた。これまでもインタビュ-などで幾度となく開発陣から「物語を1本描き切る」と言及されていたが、それを改めて感じたのだ。

今回の自分のプレイでは、とにかくメインストーリーをまっすぐにプレイするスタイルで、サブクエストなどは残念ながら、今回の試遊時間の都合上あまりプレイできていない状態だ。

アクションフォーカスモードで、サポートアクセサリ(オートで攻撃したり、回避したり、アクションが苦手な人を助けてくれるアイテム)は付けずにプレイして、およそプレイ時間は35~40時間程度だった。

40時間というと結構な時間ではあるが、とにかく物語の先が気になったため、体感としてはあっという間だった。カットシーンも多くあるが、バトルの数もなかなかボリューミー。しかし、アクションの手触りが非常によく、定期的にアップデート(アビリティの追加)が入るので試すことも多く、ゲームのプレイ中にたまに陥る「バトルパートが億劫」と感じる場面も、飽きを感じさせる部分もほとんどなかった。

「バトルが楽しい、気持ちがいい」というのは、一見物語に関係ないように見えて、物語をしっかりと魅せるためにも非常に重要な事項なのだ。と、改めて本作の“物語”、“バトル”の両軸への力の入れ方を感じさせられた。

以下からは、ストーリーやバトルなど、各項目に注目したレビューを、物語の詳細なネタバレにならない範囲でお届けする。

ストーリー

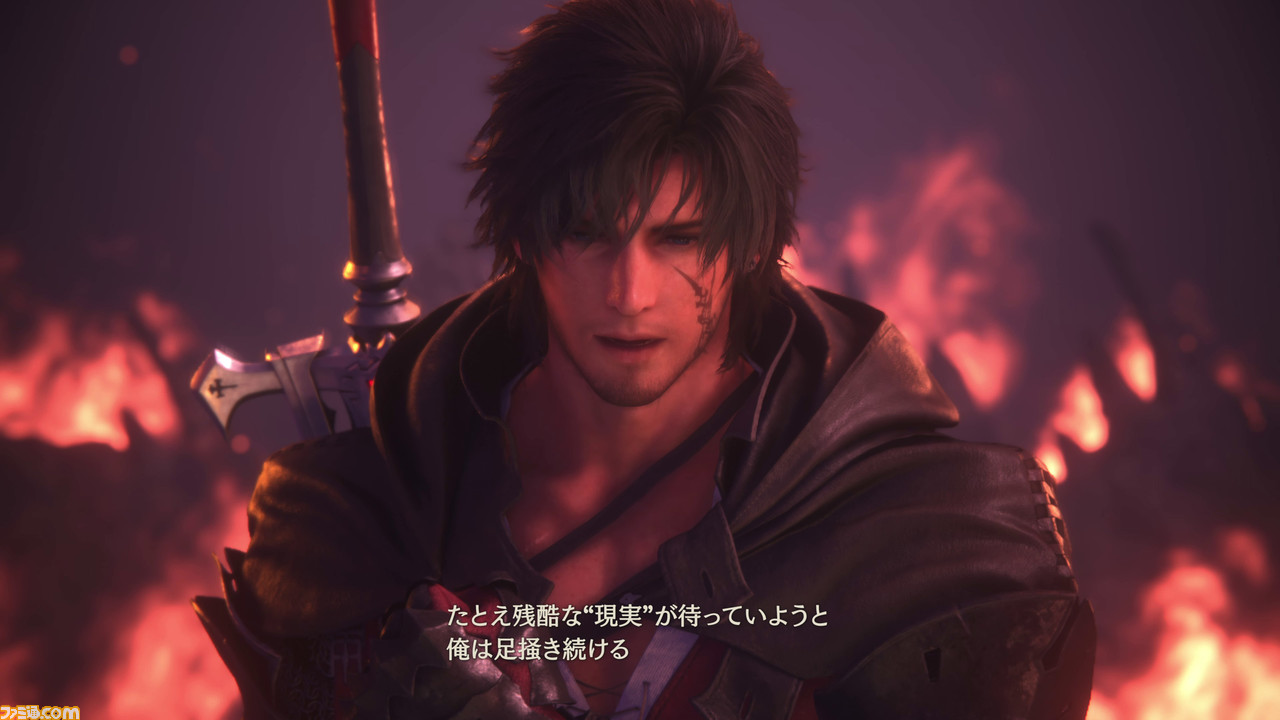

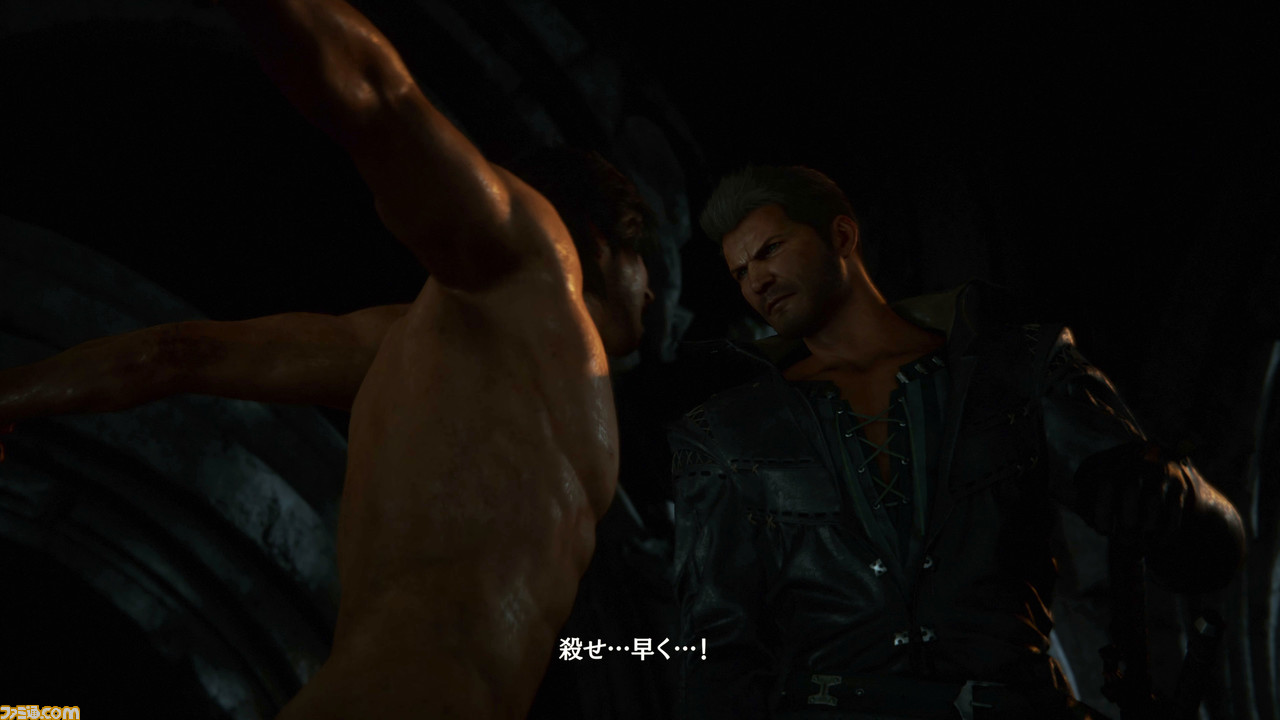

『FF16』は“アツい”物語だ。

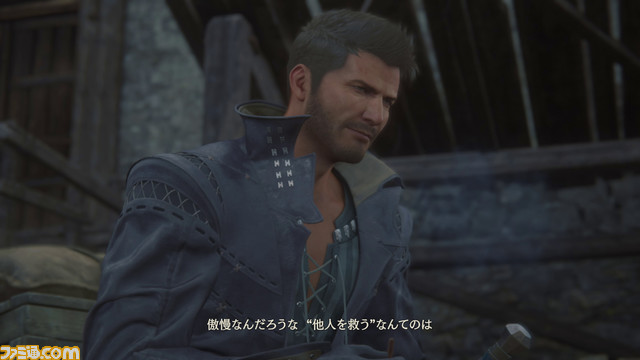

一見、硬派な印象で、もちろんその面も大きい。重厚な物語で暗い側面もあるが、それはヴァリスゼアという世界で起こっていること、この現実の世界でも起こりうることを“リアル”に描いたため、なのだろうと思う。

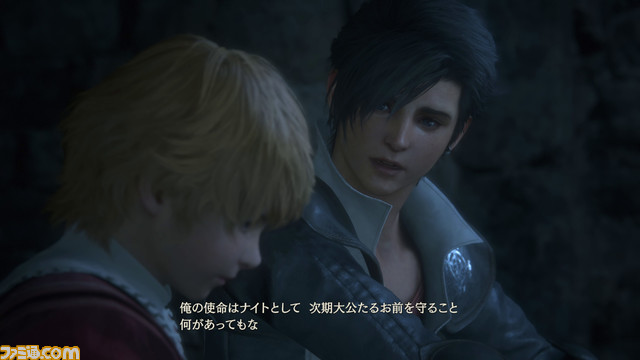

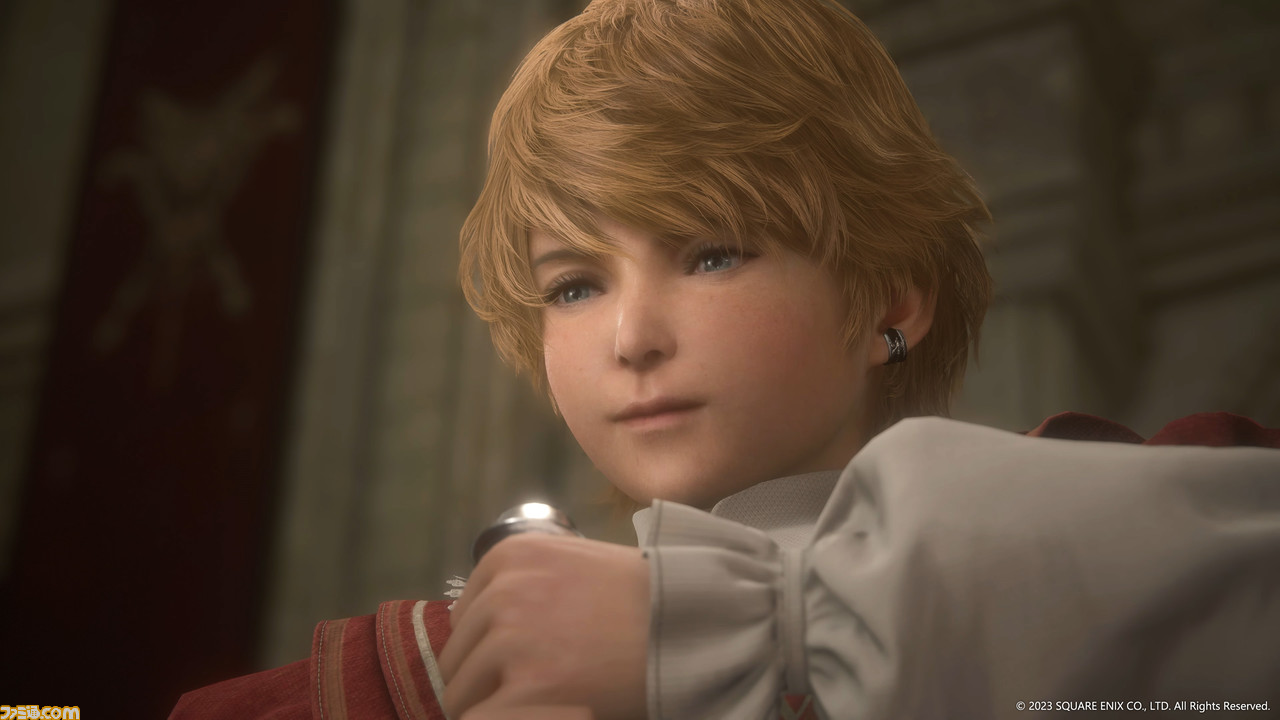

登場人物も比較的落ち着いた魅力があるキャラクターたち。その落ち着きもヴァリスゼアという世界ありきで、その世界を描く中で生まれたからなのだと感じた。

しかし、これは『ファイナルファンタジー』で“世界を救う物語”! 『FF』らしさを感じさせられるストーリー構成で、まるで少年漫画のような“激アツ”さも持ち合わせており、その展開には非常に興奮させられた。

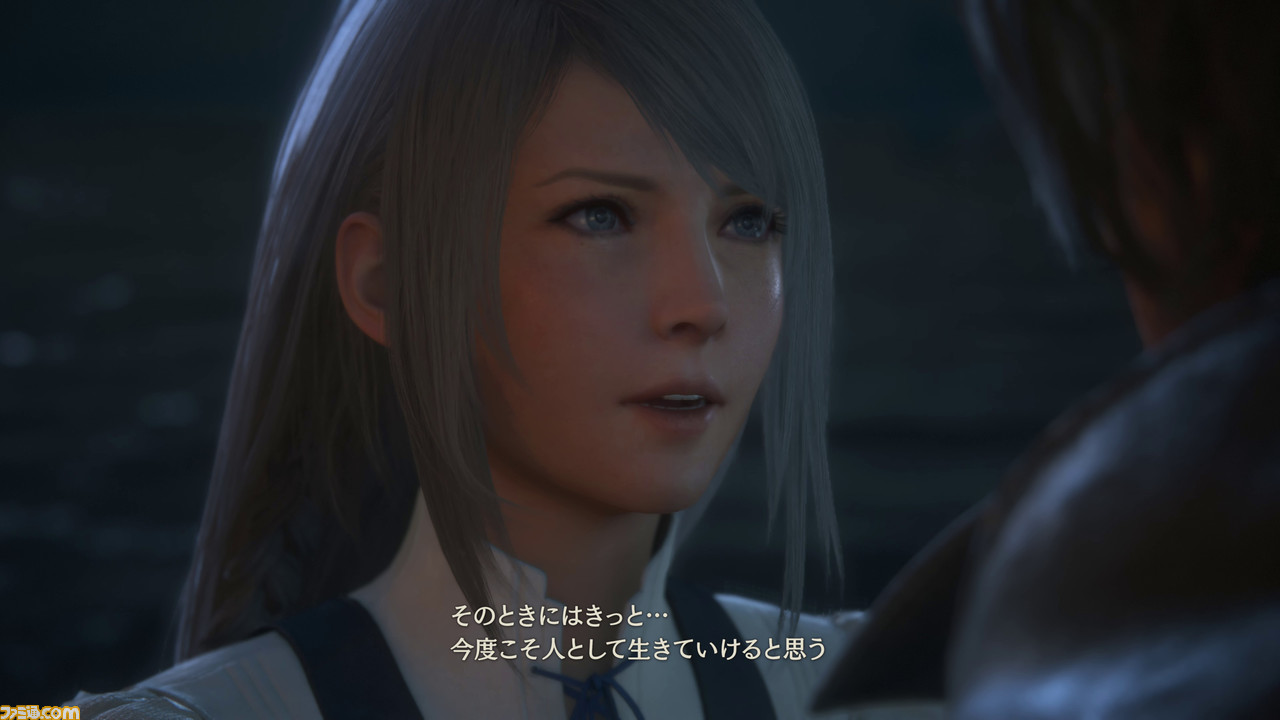

本作でとくに感じたのは、“愛”と“生”。両者とも考えれば考えるほど、哲学的になり、真剣に向き合うのはなかなか難しいテーマだ。

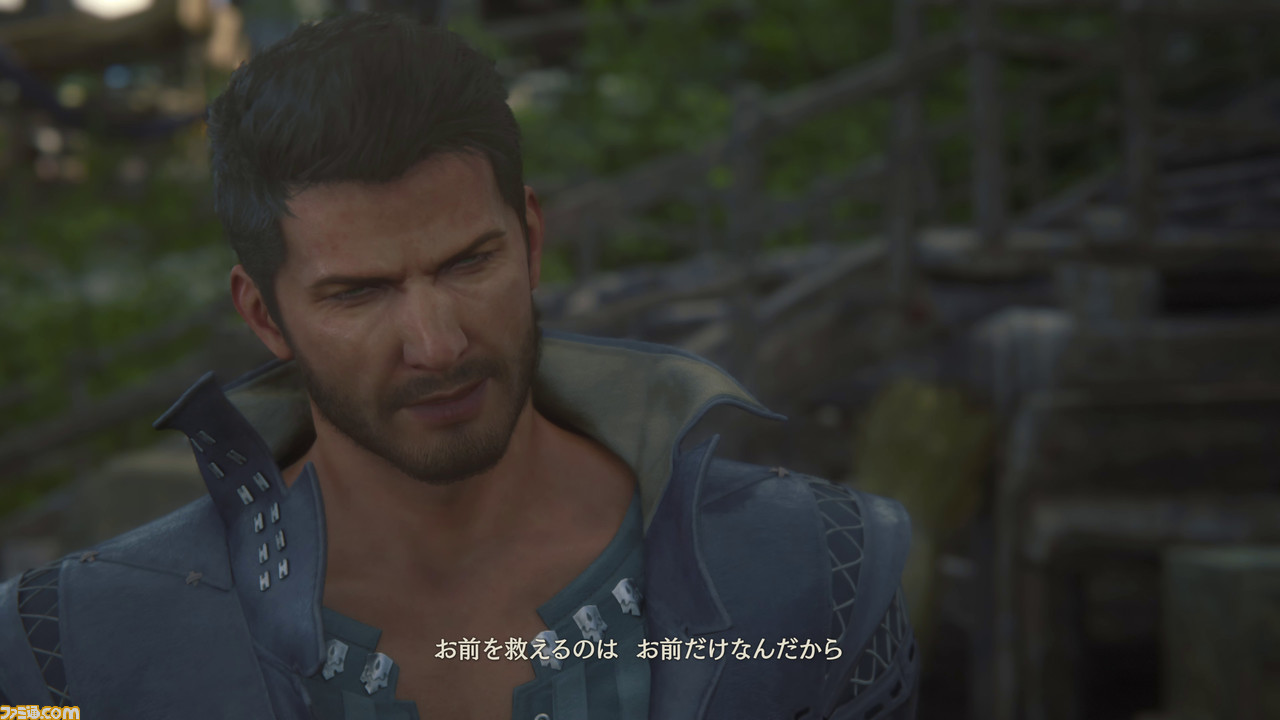

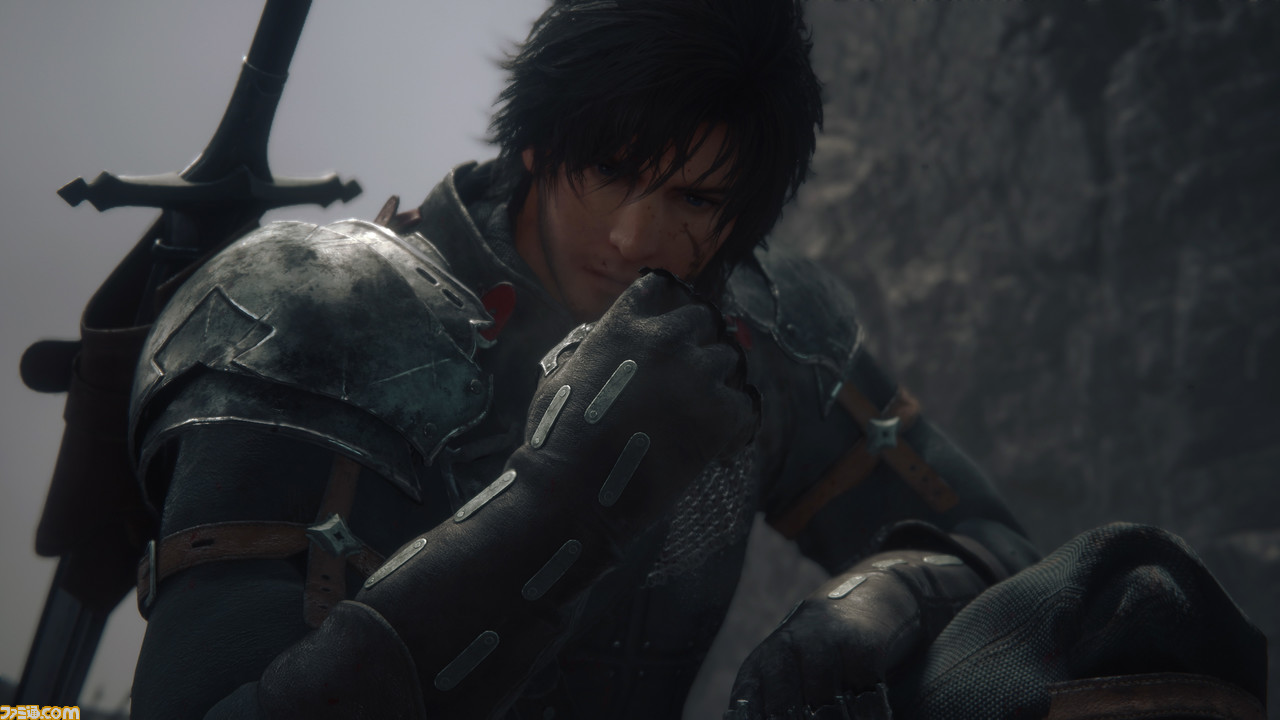

本作では登場キャラクターたちがさまざまな愛の形を表現し、「生きること」について考える。自己との向き合いと、世界の大きな問題への向き合いが描かれており、とくに主人公クライヴを自身の手で動かすことで、彼の心の動きを追うことができる。彼の人生を知ることが、物語の“アツさ”にもつながるのかもしれない。

カットシーンは“海外ドラマっぽさ”を強く感じさせる造りだ。舞台設定的に意識して作られているからなのか、と思っていたのだが、画作りやセリフの面でも非常にこだわった結果だった。

開発陣によると、クリエイティブディレクターの前廣和豊氏が日本で生み出した原作を一度ローカライズし、主に海外で撮影・収録。そしてそれを敢えて再度日本語訳して、日本語版も、“日本語字幕で見る洋画”に近い造りに仕上げているのだそうだ。

プレイ時間の都合上、サブクエストは追わずに進めたが、サブクエストを遊びながら、ヴァリスゼアという世界を知ってメインストーリーを追うと、さらにシナリオを楽しめたのかもしれないと惜しく感じた。ただ、メインストーリーが気になりすぎるため、一気に進めたいという気持ちもあるので、選択が難しいところ。

吉田直樹プロデューサー曰く、まずメインストーリーをぶっ通しでプレイし、一度クリアーした後に世界の情勢を知ったうえでサブクエストを遊ぶと、序盤のサブクエストもひとつひとつ楽しめると思う。とのことだ。

先述したが、とにかく「クライヴの人生という大きな物語を描き切る」という意気込みを強く感じた。描写がリアルで、世界で起こる問題などを深く描いているため、もちろん人によって好みは分かれるかもしれないが、クラシカルでありながらも新たな“ファンタジーもの”、アツい“人間模様”を味わいたい人にはオススメのストーリーだ。

『ファイナルファンタジー』へのリスペクト

『ファイナルファンタジー』シリーズは“クリスタル”や“召喚獣”、“チョコボ”、“モーグリ”、“クリスタル”といったおなじみの名称や事柄などはあるが、どのナンバリングも個別のもので、世界はつながっていない(一部のナンバリング続編などは除く)。どのタイトルから遊んでも楽しめるシリーズだ。

だが、長年親しまれ続けてきた作品だけあり、“『FF』っぽさ”、や、『FF』固有の魅力といったものはファンの中で浸透してもいる。本作は独立した作品であり、もちろん本作だけでも十二分に楽しめるのだが、そのうえで『FF』ブランドに対してのリスペクトを節々から感じられた。

『FF』馴染みの単語、知っているとハッとするような人物名やモンスター名、物語の展開など、『FF』ファンが喜ぶような要素もたくさん盛り込まれている。もちろん、これらは知らなくても本作を遊ぶ上で何ら問題ない範囲だ。

ゲームシステム

本作の基本的な進めかたは、メインクエストを追う、というシンプルなもの。クエストを受注し、フィールドを移動して目的地へ行くことでストーリーが進行する。ストーリーの中で訪れるダンジョンでは、多くの雑魚とのバトル、中ボスとのバトル、大ボスとのバトルが展開される。

敵を倒して経験値を得て、レベルを上げていくというRPG要素ももちろんあり、ダンジョン以外の通常フィールドにも敵は配置されているのだが、基本的にレベリングは必要ないのではないかと思う。

“ジェットコースターのような体験”ができると吉田プロデューサーが何度か述べているのだが、まさにメインクエストを進めていればレベリングがいらない、ストーリーを進めるうえで“寄り道”をあまりしなくてもいい。といったバランスが絶妙で、最後まで物語にのめり込んだまま、意識がそれることなくプレイすることができた。開発陣の「最後までストーリーを楽しんでほしい」という気概を強く感じられたのだ。

それはバトルシステムでも感じることとなる。本作はアクションゲームが苦手な人でも遊べるよう、ストーリーにフォーカスしたモードが存在する。さらに、たとえば□ボタンを押すだけでクライヴが勝手にかっこよく攻撃してくれたり、自動で避けてくれる“サポートアクセサリ”というアイテムがあり、これを付けていればほとんどの人が苦なくゲームを進行できるだろう。

基本的に自分はこの“サポートアクセサリ”を付けずにプレイしていたのだが、検証のために一度、自動的に攻撃を避けてくれる“オートドッジの指輪”を装備した。その後、アクセサリを外すのを忘れ、そのまましばらくプレイを進めていたのだが、“オートドッジの指輪”が付いているとは気付かなかった。

それほど、いままで自分が手動で行っていたプレイ感と違和感がなく、自分でプレイしている感覚があったということだ。これは非常に衝撃的だった。

アクションゲームが苦手だけど、全部オートになってしまってつまらない、というわけではなく、どこか自分がプレイしているような爽快感が味わえるというのは、本作の大きな魅力なのではないかと思う。

さらに、難度を自分のプレイスタイルやプレイ段階によって、随時細かく調整できるのもこのシステムのいいところだろう。

本作を遊ぶ中で気になったのは、ミニマップがなかった点。目的地表示やナビゲーションといった便利なシステムはあるのだが、方向音痴的には高低差があるマップなどでは迷うこともしばしば(自分の方向感覚がなさすぎることもあるが)。同じ境遇の方には、細かくマップを確認することをお勧めする。

アクション/やり込み要素

さまざまな魅力がある本作ではあるが、やはりアクションゲームとしての楽しさを強く実感した。敵のムーブをしっかりと見て回避する、攻撃を当てる、といった硬派で基本的なアクションと、カスタマイズ性のある派手な“召喚獣アクション”の組み合わせが絶妙で、さらにモーションがスタイリッシュで触っていて心地よい。

“本格アクション”をうたうだけあり、回避のタイミングもそこそこシビアで、(サポートアクセサリを付けなければ)通常プレイでも遊びごたえたっぷりだ。

本作のアクションの大きな特徴として“召喚獣アクション”がある。これは召喚獣によって異なる個性的なアビリティを使い、クライヴが攻撃するというもの。物語が進行すると、使用できる召喚獣の数も増える。

序盤は召喚獣アクションの数が少ないが、召喚獣アクションを3種類扱えるようになってからが、アクションゲームとしての本作の本番だろう。とにかくこの段階まではプレイし続けてみてほしい。

召喚獣の種類によって、立ち回りが大きく変わることになる。たとえば“フェニックス”は接近戦が得意、“ガルーダ”は空中戦が得意、“タイタン”はガード&大ダメージが得意、などと、かなり特徴に差がある。自分のプレイスタイルに合わせて、自由にカスタマイズができる。

そして、アビリティごとに相性などもあり、うまくいくとコンボがつながったり、敵の攻撃のカウンターとして使えるなど、研究のし甲斐もある。

ほかのプレイヤーの使用アビリティが自分の使用アビリティと全く違う、といったこともざらにある(ファミ通編集部内の『FF16』担当者でもかなりバラバラで個性が出た)。思いもよらぬ強いアビリティなどを教えてもらい、自分の使っていたアビリティとの組み合わせを考えるのも、非常に楽しかった。

こうした試行を実践で使えるようなコンテンツも用意されている。ストーリーのクリアーだけが『FF16』ではなく、その後もかなりやり込めるのだ。

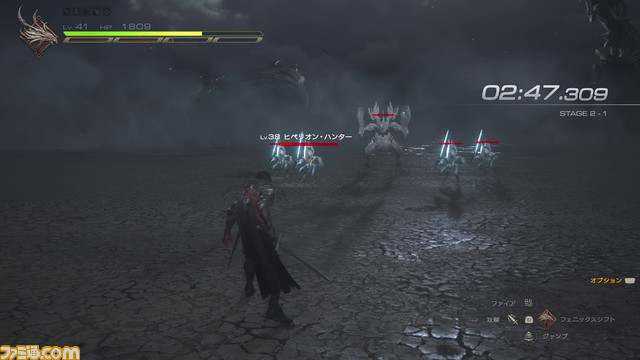

クリアー済のステージを舞台に、バトルパフォーマンスのスコアを目指す“アーケードモード”では、世界中のプレイヤーとハイスコアのランキングバトルができる(オンラインに接続した場合)。PvP(対人戦)で戦うのではなく、己のアクションがいかにスタイリッシュかでスコアを競える楽しい遊びだ。

そして、ストーリークリアー後には“ファイナルファンタジーチャレンジ”へ挑戦できるようになる。このモードでは敵のレベルが上がり、出現する敵も大幅に増加。道中に強敵が出現するなど、非常に遊び応えのあるプレイモードとなっている。さらに、強力な武器の作成もできるのだ。

個人的にいちばん楽しかったのは、“クロノス石塔群”というコンテンツ。これはフィールドに点在する石塔を見つけると挑戦できるようになるもので、いわゆる“公式縛りプレイコンテンツ”といったところだろうか。

各試練では、指定された召喚獣のアビリティを使って、制限時間内にすべての敵を倒すことが目的となっている。プレシジョンドッジを成功させる、指定のアビリティで2体以上を巻き込んで攻撃するなど、特定の行動を取るとボーナスタイムが加算される仕組みだ。

アビリティが指定されているため、ふだんの自分のプレイフィールとは立ち回りが変わるのだが、こういった“縛りプレイ”を楽しめる人には非常に楽しいコンテンツなのではないかと思う。さらに、ふだん使わないアビリティを使うことになるので、アビリティの使い方の勉強にもなる。おススメのコンテンツなので、ぜひ一度遊んでみてほしい。

また、本作の目玉のひとつである“召喚獣合戦”は、物語の中で大事な場面でくり広げられる。このシステム自体のダイナミックさはもちろん、物語との兼ね合いによって、プレイする側としても熱が入るので、興奮度がとんでもないことになる。操作自体はシンプルだが、目まぐるしい展開や、臨場感あふれる演出、気分が高揚するBGMにより、のめり込むようにプレイした記憶がある。

本作は、物語、バトル、演出、BGMなどすべての方面に対して非常に力を入れて作られていることが実感できる作品だ。そして、“すべての人に楽しんでほしい”という開発陣の想いのとおり、親切なシステムも数多く用意されている。「丁寧なつくりだ」と感じた。

今回、すでに40時間をかけて重厚なストーリーを味わったのだが、製品版の発売後にはもう一度世界観を丁寧に追いながら、ストーリークリアー後にはやり込み要素を楽しみたい! と思える作品だった。

本レビューで、本作を楽しみにしている方に、よりわくわくしてもらえたら嬉しい限りだ。

物語を際立たせるアクションと演出。これが『FF』シリーズの最新作だ(Text by 喜一)

『ファイナルファンタジー』(FF)シリーズの最新作として『ファイナルファンタジーXV』(15)以来、約7年ぶりに発売されることになった本作。クリスタルを巡る物語が再び描かれることに、まずは得も言われぬ喜びを感じた。

さて、軽微なネタバレになってしまうことを許してほしいが、この物語は非常にわかりやすい三幕構成(※)で作り上げられている。どの部分で何が表現されているかについては割愛するが、代表的な作劇の手法である。

※設定、対立、解決の3幕にわかれた構成。

型にハマったという表現はあまりよろしくないかとは思うが、物語の安定感は抜群で強固な世界観のもとに描かれるエピソードは常時、一定のおもしろさを届けてくれる。しかし、一定のおもしろさは興味を失うほどではないにしても、少しばかり単調に感じてしまう人もいるだろう。

ただ、そこで光ってくるのがアクションや演出の部分だ。物語からシームレスにバトルへ移行する本作では、このシステムが物語を際立たせている。流れるように挿入されるバトルやアクションが物語に大きな波を作り、高揚感と達成感をもたらす。

それなりに長くゲームをプレイしていると感じることだが、この高揚感や達成感は意外と大切である。「ああ、こういう感じね」と思う作品は、往々にして最後までプレイしきれない。そういう意味では、適度に高揚感や達成感をもたらしてくれるこの作品は優秀なのだと思う。

ひとつだけ具体例を挙げてみよう。

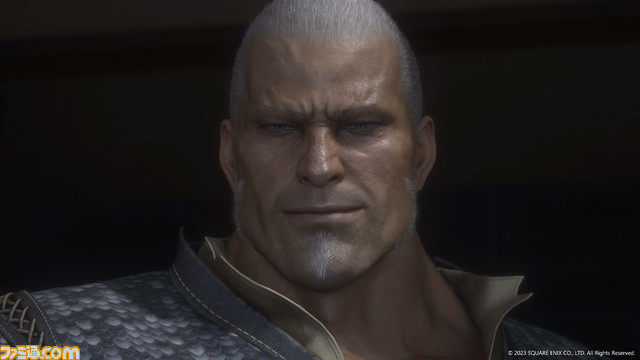

公式サイドからも公開されている召喚獣タイタンとの戦闘シーンだ。個人的には、このタイタン戦には高揚感を感じずにはいられなかった。そこまでの物語の丁寧な盛り上げもあるが、お互いが力をぶつけ合う演出と何段階ものバトル。

素敵なレストランでフルコースを味わうがごとき体験であった。フーゴ・クプカという男のパーソナリティを前菜として食し、邂逅を果たす。スープと魚料理のような前哨戦を経て、メインディッシュとして提示されるのはド迫力の召喚獣バトル。

殴り合い、走り、ときには攻勢を防ぎ、じりじりとした間もある。この体験には大いに心が躍ったと言っても過言ではない。

何故だろうと考えてみれば、それはアクションや演出が高レベルで成り立っているからであり、つねに没入感を失わせない操作感と画面作りに終始しているからではないだろうか。

最早、ゲームの一画面ではなく映像作品を思わせるカットシーンは作り手の妙を感じさせる。アクションにおいては、『デビル メイ クライ5』を手掛けた鈴木良太氏がコンバットディレクターであることも幸いして、心地よいプレイ感を実現している。

攻撃や召喚獣アビリティの爽快感がある部分を基本に、アクションが苦手な人でも動かしていて楽しさを感じられるように設計されている。よりアクション性を強く求める人のために、召喚獣アビリティに幅広いカスタマイズ性を持たせ、特定の組み合わせにおいてどのようなシナジーが発生するのかまで考えさせてくれる点は、巧みのひと言だ。

さあ、一連のフルコースが終われば、プレイヤーを待っているのはひと時の達成感だが、そこで終わらせてくれないのが憎いところだろう。この『ファイナルファンタジーXVI』という作品は止まらない。そう止まらないのだ。

流れるようにつぎへ、つぎへと。物語が終わり、また物語が始まる。これが終焉まで誘うように止まることはない。プレイして本当の終わりを迎えたとき、あなたは何を感じるだろうか。読者諸氏が抱く感情に興味がわかないと言ったら嘘になる。

少しでも気になっているならクライヴとなり、誰かに出会い、見えるもの・見えないものと戦い、誰かと別れ、何かを成し、ヴァリスゼアに思いを馳せてみてほしい。

ああ、素敵な体験をできたなと思えば、2周目の“つよくてニューゲーム”を遊んでみるといいかもしれない。きっと、さらに満足できるようなものを提供してくれるだろう。

▼『FF16』攻略&特設サイト