※基本的にストーリーのネタバレはありませんが、発売前時点で未公開の情報も含まれているため、ご注意ください。

2023年6月22日に発売予定のプレイステーション5(PS5)用ソフト『ファイナルファンタジーXVI』(以下『FF16』)。本作は、スクウェア・エニックスの看板タイトルのひとつとして知られる『ファイナルファンタジー』シリーズの最新作で、シリーズ初のアクション・RPGとなっている。

▼『FF16』攻略&解説まとめ

本記事では、これまでの人生で『ファイナルファンタジー』シリーズを一度も遊んだことがなかった筆者のプレイレビューをお届け。シリーズに初めて触れたプレイヤーの視点から、先行プレイした『FF16』の魅力に迫っていく。

圧巻のグラフィックによって演出されるファンタジーなのにリアルな世界

まず初めに筆者のゲーム歴を簡単に紹介する。2000年生まれで幼少期からゲームにハマり、レースゲーム中心にプレイ。そして、中学生のころに『モンスターハンター』シリーズと出会う。複数人で遊ぶマルチプレイゲームの虜となり、それ以降はひとりでじっくりと遊ぶRPGとは疎遠になった。

前述のとおり筆者は『ファイナルファンタジー』シリーズを遊んだことがない。学生のころに一度MMORPGである『ファイナルファンタジーXIV』をプレイしようか悩んだものの、「14までナンバリングが続いている作品をいまさら始めるのもなぁ」と諦めた記憶がある。正直なところ、歴代作品を遊んでいないと楽しめないシリーズだと勝手にレッテルを貼っていたのだ。

それは『FF16』も同様で、いきなり16をプレイしても大丈夫かという想いは正直あったのだ、そんな感情は先行プレイを通して払拭された。『ファイナルファンタジー』シリーズのストーリーはつながっておらず、ナンバリングごとに別物となっている。違和感なくエンディングまで『FF16』を遊べたのも、独立した世界観によって形成されていたからだろう。ナンバリングごとに物語が異なるというのは知ってはいたが、実際に遊んでみると思いのほかスッと受け入れられるものだった。

先行プレイを始めてから約6分後、ダルメキア共和国と鉄王国の戦争を描いた映像が目に飛び込んできた。すでにこの時点で感動して鳥肌が経ったのを覚えている。

煙を上げながら命を懸けて争う数多くの兵士や、実際に存在したのではないかと感じてしまうほどリアルな召喚獣。PS5の性能を最大限に駆使することで実現した圧巻の映像は、臨場感と没入感が尋常ではない。

それだけでなく、ムービー中は兵士の雄叫びによる地面の震えなどがコントローラーの振動を通して伝わってくる。魔法が飛び交い、召喚獣が暴れ回る戦争を生々しく緻密に描き、『FF16』とはどういう世界なのかを視覚、聴覚、触覚を通して訴えかけてきた。

『ファイナルファンタジー』とは何かを感じたストーリー

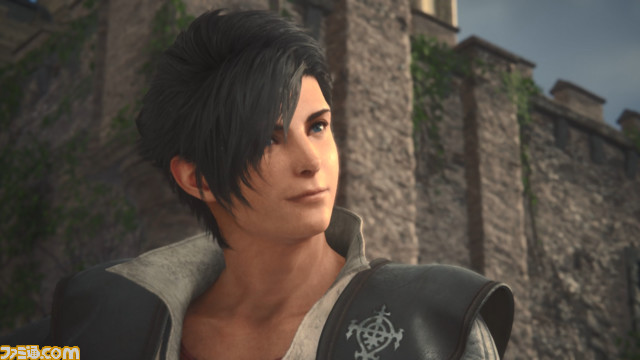

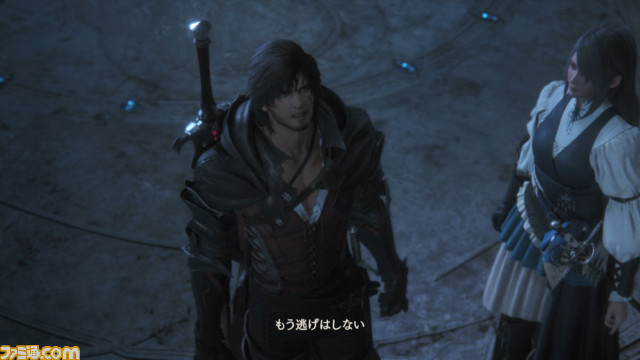

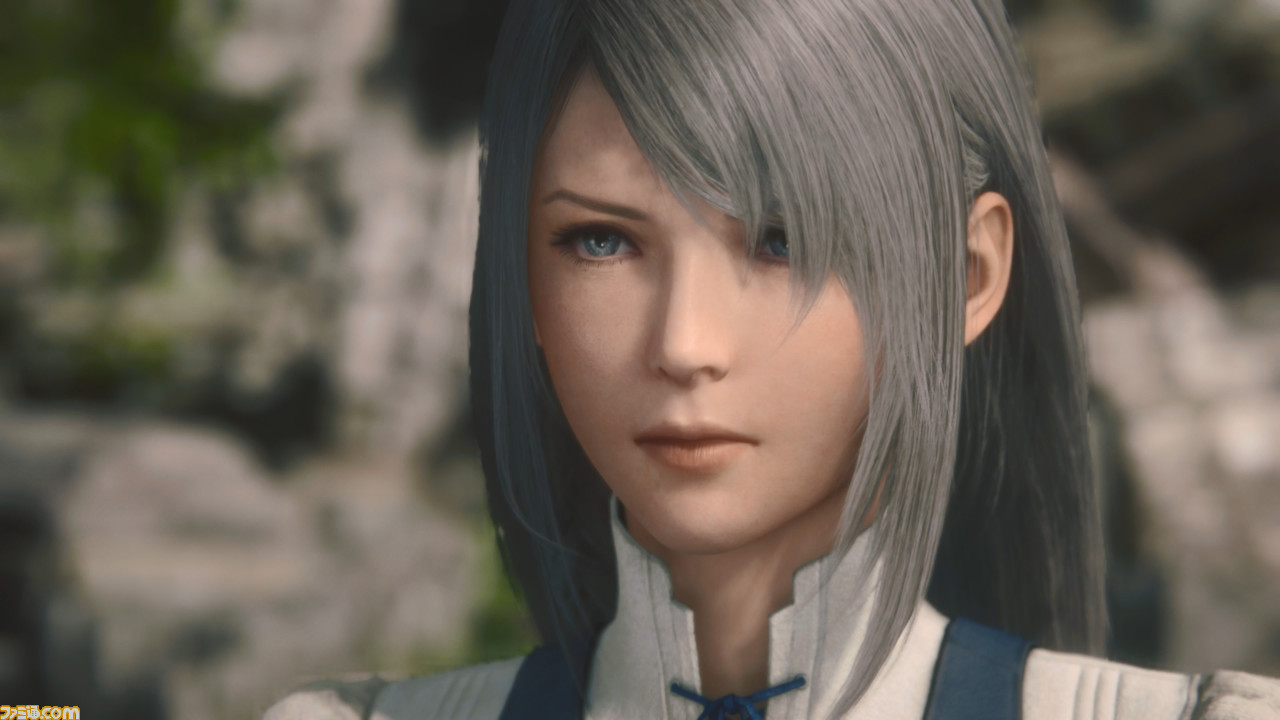

そんなすばらしい映像によって紡がれるのが、本作のいちばんの魅力と言っても過言ではないストーリー。“黒の一帯”に蝕まれ、“マザークリスタル”を巡った争いが絶えない“ヴァリスゼア”を舞台に、主人公であるクライヴ ・ロズフィールドの少年期、青年期、壮年期を追体験できる。

3部で構成されるストーリーはクリアーするだけでも30時間を超える。その分、クライヴの成長や生き様、各キャラクターの背景や関係性などが丁寧に掘り下げられ、感情移入できるものになっている。過酷な“ヴァリスゼア”での生活に存在する小さな幸せやかけがえのない相手との愛。心にしみるエピソードの数々は必見だ。

物語はすべてフルボイスで進行されるのもポイント。こちらも作品の没入感を高めている要素のひとつだが、長時間プレイするうえで目を凝らしてテキストを読み進める必要がないという点は非常に大きい。遊んでいても疲れづらく、物語への熱を冷ますことなく一気にプレイし続けることができた。

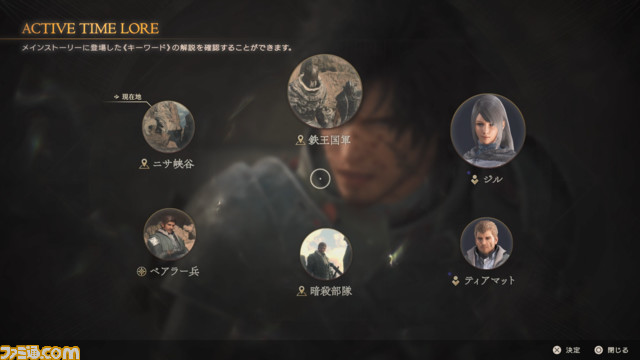

ここで本作をプレイするうえでいちばんお世話になった機能“アクティブタイムロア”を紹介する。コントローラー中央のタッチパッドを長押しすることで開ける本機能は、物語の進行状況に合わせて関連のある地名や人物名、用語などを表示して解説してくれる。

『FF16』の世界観は壮大だ。だが、それ故に “黒の一帯”や“ベアラー”などの専門用語や、複数の人物名がムービー中に飛び交うことも多々ある。ふつうは理解できずにモヤモヤしてしまうところだが、ムービー中でも“アクティブタイムロア”を開けるため、プレイヤーは物語を瞬時に理解し映像に没入することができる。

『ファイナルファンタジー』シリーズの16作品目となる本作には、シリーズお決まりの用語やシステムが多数存在し、理解するまで時間がかかるのだろうと考えていた。しかし、実際はそんなことはなく、この機能のおかげで物語へ簡単に入り込むことができた。

ほかにもこれまでの地名や人物名、用語すべてをじっくりと振り返れる“ハルポクラテスの書庫”や、“ヴァリスゼア”各国の情勢を地図と照らし合わせて解説してくれる“ヴィヴィアンズレポート”といった機能もある。物語を複雑に感じてついていけなくなるといった心配はまったく必要ないだろう。

フルボイスや“アクティブタイムロア”、“ハルポクラテスの書庫”や“ヴィヴィアンズレポート”など、ストーリー周りのこだわりを強く感じる本作。開発陣の物語を堪能してほしいという熱い想いが伝わってきた。もちろんその想いに合った高いクオリティーの物語が用意されており、16作品も続く『ファイナルファンタジー』シリーズの真髄と重み、その一端を体感できた。

親しみやすく設計された骨太なアクションバトル

『FF16』を語る上で欠かせないもうひとつの要素がアクションに振り切ったバトルだ。最新鋭のシステムがふんだんに盛り込まれて複雑なものに仕上がっているのかと思いきや、ベースは意外にも非常にシンプルなものだった。

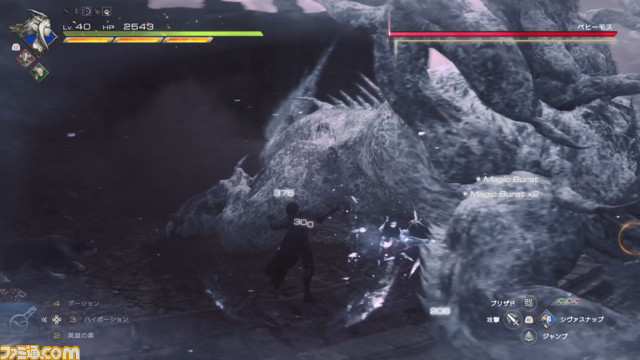

基本アクションである“通常攻撃”(□ボタン)、遠方から敵を攻撃できる“魔法”(△ボタン)、スキルのような“召喚獣アクション”、敵の攻撃を回避する “ドッジ”(R1ボタン)の4つの動作を中心に敵と戦うことになる。

バトルは非常にスタイリッシュで爽快感が抜群。“通常攻撃” 、“魔法”、 “召喚獣アクション”はどれも軽快なモーションになっており、組み合わせることによって気持ちのよいコンボを放てる。

なかでも特筆すべきは“召喚獣アクション”だろう。“召喚獣アクション”は、クライヴに装備した召喚獣のアビリティを使えるというもの。召喚獣は3体まで装備でき、それぞれの召喚獣で1種のフィート(固有アビリティ)、付け替え可能な2種のアビリティが使用できる。

装備した召喚獣は、戦闘中にL2ボタンを押すと瞬時に切り替えられる。“フィート”は、リキャストなどはなく、〇ボタンを押せばいつでも使用可能。敵の近くに瞬時に詰め寄る“フェニックスシフト”や、ほとんどの攻撃をガードできる“タイタンブロック”など、各召喚獣の特色が強く反映されていた。

付け替え可能な2種の召喚獣アビリティ(R2ボタン+□ボタン、R2ボタン+△ボタン)は、一度使用するとリキャストが発生する。そのあいだにほかの召喚獣に切り替えて別のアビリティを使用したり、“通常攻撃”や“魔法”を駆使して時間を稼いだりするのが基本的な立ち回りだ。

召喚獣3体×2種で合計6種のアビリティを装備可能なわけだが、これを組み合わせて自分だけのコンボを開拓するのがかなり楽しい。「シヴァの“フィート”で敵を凍結した後にタイタンに切り替えて高火力のアビリティを使用。そこからシヴァのアビリティを駆使して再度凍結を付与して……」など、ストーリー攻略中に自分だけのコンボが完成していた。

軽快な“召喚獣アクション”を織り交ぜて繰り出すコンボは画面映えし、上級者になっているかのような錯覚に陥らせる。そのくらい手触りはよく、アクションの得意不得意に関係なく親しめるだろう。

また、前述した“ドッジ”もバトルの柱となっている重要な要素。敵の攻撃に合わせて適切なタイミングで回避をすると、攻撃を仕掛けてきた敵の動きを一定時間遅くする“プレシジョンドッジ”が発動。敵の動きを一定時間遅くするという点がポイントで、攻撃を回避している実感と喜びをわかりやすく感じさせてくれた。

敵の攻撃の判定がクライヴに重なるタイミングを理解することが重要で、コツをつかめばリズムゲームの要領でいなすことが可能。本作に登場する敵は攻撃する前に必ず予備同作を行ってくれるため、反射神経が優れていない筆者でも手軽に“プレシジョンドッジ”の喜びを味わえた。こちらもアクションが苦手な人でも親しみやすくなっている。

しかしボス戦では、初見では見切れない大範囲攻撃に苦戦することも。そんな中筆者を助けてくれたのは、 メニューで装備できる“サポートアクセサリ”の存在だ。装備していたのはゲーム開始時に手に入る “《オートスロー》の指輪”。敵の攻撃を受けそうなタイミングで画面がスローになり、時間内に画面上に現れるガイドのとおりR1ボタンを押すと回避できるという効果を持つ。

オートで回避するわけではないので、アクションゲームを遊んでいる感覚が残っているのがありがたい。ゲーム体験を損なうことなくプレイできた。ストーリー攻略に非常に有用で、クリアーするまでに一度もゲームオーバーにならなかったのは“《オートスロー》の指輪”のおかげだろう。

ほかにも、□ボタンを押すだけで自動で華麗な攻撃を放つ“《オートアタック》の指輪”、敵の攻撃を自動で回避する“《オートドッジ》の指輪”などがある。本作を遊ぶさまざまなプレイヤーへの深い配慮を感じられた。ストーリーだけを楽しみたい人でもサクサクと遊ぶことができるだろう。

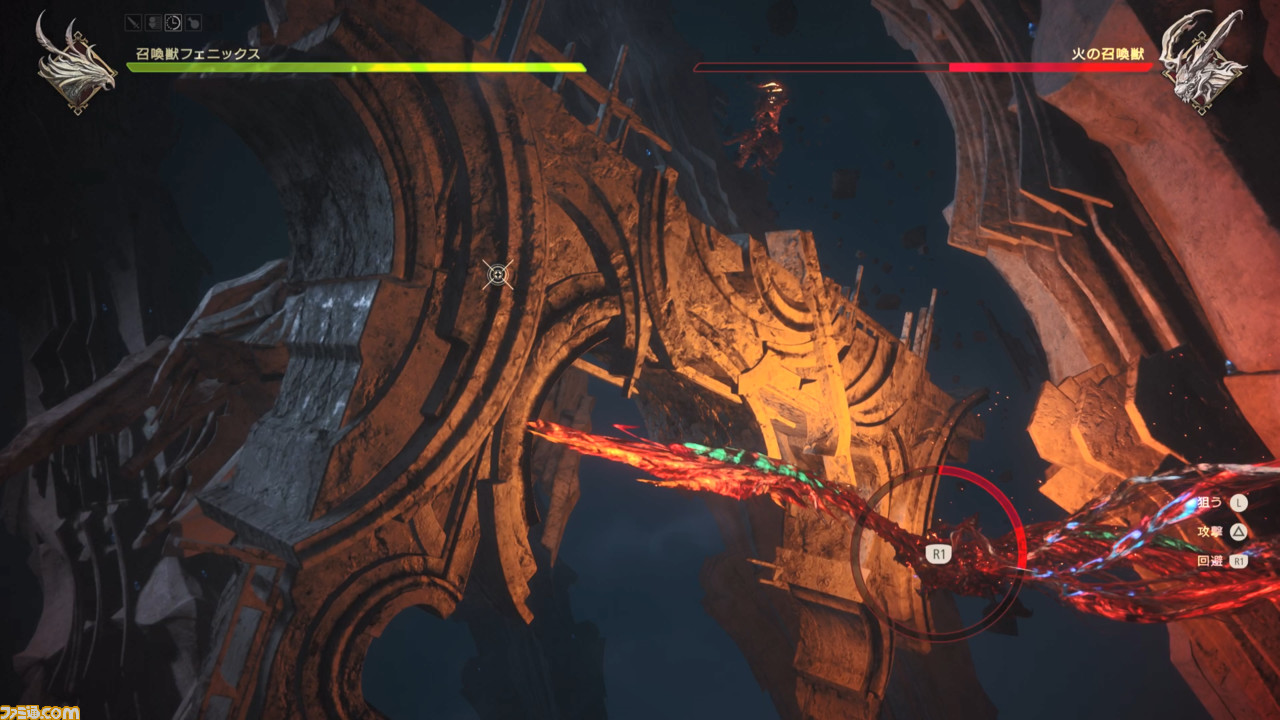

圧倒的な規模でくり広げられる“召喚獣合戦”に感動

召喚獣を操作してバトルする“召喚獣合戦”はとにかく大迫力! 基本的な操作は変わらないものの与えるダメージの桁が跳ね上がるなど、規模の大きさが映像やバトルを通して伝わってくる。クライヴを操作する爽快なアクションから重みを感じる大怪獣アクションへと変貌をとげ、別の形のバトルとして楽しめた。

大技を放つときには必殺技名が表示される。『ファイナルファンタジー』シリーズをプレイしたことがないにもかかわらず、どこか見覚えのある技名が表示され、いままさに『ファイナルファンタジー』を体感しているのだと高揚した。実在してもおかしくないくらいにリアルな召喚獣が必殺技を駆使して戦う姿は王道のかっこよさが突き詰められており、『ファイナルファンタジー』が多くの人々に愛される理由のひとつがわかったような気がした。

“召喚獣合戦”はさまざまな形式でくり広げられ、シューティングゲームのように狙いを定めて迎撃する要素や、迫りくる瓦礫を避けながら突き進むハイスピードなアクション要素もある。そのおかげでマンネリ化することもなく飽きるということもないだろう。

じつはシューティングゲームが苦手な筆者は、エイムが必要な部分でひと苦労。しかし、そこは流石の『FF16』。“《オートスロー》の指輪”を付けていたことで“召喚獣合戦”中でも攻撃を回避でき、ゆっくりとエイムを合わせる余裕が生まれていた。本当に隅々まで配慮が行き届いた親切な作品と言える。

ほかにも、溢れたポーション(回復アイテム)を自動で使用してくれる機能や、迷ったときに行くべき方向をトルガルが教えてくれる機能など、プレイより快適にしてくれるシステムが盛りだくさん。濃密なストーリーと骨太なアクションバトルを手厚くサポートしているため、ストレスを感じることなく『FF16』の世界に没頭できた。

ファンタジーの世界をリアルに描くグラフィックに、初心者も置いていかれない手厚い解説付きで楽しめるストーリー、そして、コンボの創意工夫や大迫力の演出が楽しめる召喚獣合戦など、どれをとってもプレイヤーの心を揺さぶる『FF16』。

もちろん過去の『ファイナルファンタジー』シリーズを遊んでいないと楽しめない作品ではないため、昔の筆者のように固定観念で食わず嫌いをするのではなく、ぜひこの機会に手に取ってみてほしい。『FF16』開発チームが作り上げた壮大な世界は、現実では味わえない格別な体験を提供してくれている。

▼『FF16』攻略&解説まとめ