2023年2月16日にスクウェア・エニックスから発売されるNintendo Switch、プレイステーション4向けのリズムゲーム『シアトリズム ファイナルバーライン』。

初代『シアトリズム ファイナルファンタジー』は2012年2月16日にニンテンドー3DS用ソフトとして発売。同年12月にはiOS版、2014年4月には『シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール』、2016年にはアーケード向けに『シアトリズム ファイナルファンタジー オールスターカーニバル』がリリース。作品がリリースされる毎に曲数は増加し、システム面もブラッシュアップ。そして最新作となるのが『シアトリズム ファイナルバーライン』となる。

そんな『シアトリズム ファイナルバーライン』と、その発売に先駆けて2月1日に配信される体験版について、本作のプロデューサーである間一朗氏とディレクターの鈴井匡伸氏にインタビューを実施。体験版の注目ポイントから本作に懸ける意気込みを訊いた。

『シアトリズム ファイナルバーライン』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp) 『シアトリズム ファイナルバーライン』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp)間一朗氏(はざま いちろう)

『シアトリズム』シリーズプロデューサー。『ディシディア ファイナルファンタジー』ほか、さまざまなタイトルのプロデュースを手掛け、『キングダム ハーツ』シリーズではエグゼクティブ・プロデューサーも務める。

鈴井匡伸(すずい まさのぶ)

『シアトリズム』シリーズディレクター。ゲーム開発会社であるインディーズゼロの代表取締役を務める。『シアトリズム』シリーズ同様に間氏がプロデューサーを務めた『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』でもディレクターを担当。

『ファイナルバーライン』の意味は“終止線”

――2023年2月16日に発売を迎える『シアトリズム ファイナルバーライン』ですが、まずは“ファイナルバーライン”というタイトル名に込めた意味を教えてください。

間今回も哲さん(野村哲也氏)に相談して、つけていただいたんですけど、“ファイナルバーライン”というのは音楽用語で、譜表を縦に区切る2本の線のことで、つまり、曲の終わりを示す終止線のことなんです。

――では、シリーズの完結を……?

間はい。ただ、哲さんには「もう『カーテンコール』しちゃったじゃん」と言われて(笑)。

――たしかに(笑)。

鈴井あのときも最後のつもりでしたからね(笑)。

間でも、そこから時間が経って『FF』のタイトル数も増えて曲数も増えたということで、改めて『シアトリズム』をやらせてもらえることになり、“カーテンコール”とは違う最後を意味する『ファイナルバーライン』というお名前を考えてもらいました。

鈴井今回こそは最後だからということで力を振り絞れました(笑)。妥協せずに細かい機能まで作り込めましたし、本当に集大成です。最後だからこの曲も入れたい、という相談もしました。開発の序盤に『ファイナルバーライン』というタイトルに決めていただいて、早い段階で終止線という言葉を胸に刻んで、10年間遊んでもらえるようなものに、という想いで作ってきました。

――発売日が初代『シアトリズム』と同じ日というのも感慨深いですね。

間最初から決めていたわけではないんですけど、調整を重ねるなかで候補日のひとつに2月16日があり、よく考えたら……という感じでした。

鈴井スクウェア・エニックスさんから2月にリリースしようと絞り込んでいただいたなかで、ラッキーなことに初代と同じ日が木曜日だったんですよね。これは開発としてもすごく縁を感じたので、ぜひこの日にさせてくださいとお伝えさせていただきました。

30曲でたっぷり堪能できてセーブデータの引き継ぎも可能な体験版

――製品版に発売に先駆けて配信される体験版ですが、ここに注目してほしいというポイントは?

鈴井間さんからは、製品版に引き継げるようにしたい、というのを最初の要望としていただきました。僕らとしても、そうすることで発売日前からユーザーさんに熱中していただけると思ったので、まずは製品版に引き継げるよう制作を進めていきました。

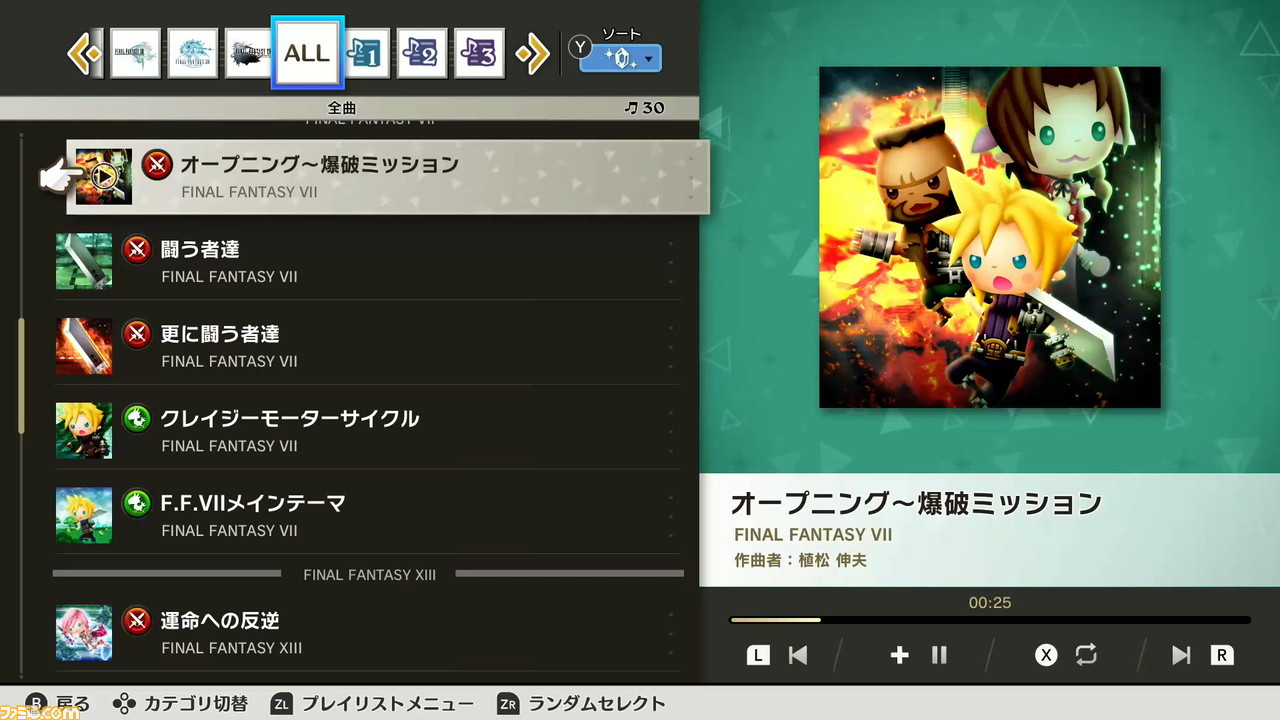

――6作品の30楽曲というのは実際に遊んでみるとボリュームたっぷりですね。

鈴井ニンテンドー3DSのころは、体験版で遊べるのは2曲程度でしたからね。最初は15曲くらいで提案しました。それでも多いかなと思っていたのですけれど、間さんが「もっと入れよう」とおっしゃって、最終的には30曲になりました。

間だって、500曲以上もあるんだから30曲くらいは遊んでもらわないと(笑)。今回は発表から発売までが駆け足だったので、皆さんに触っていただく機会を作れていないですし、プレイ感覚は従来作から変わっている部分もあります。我々としては自信のある作品になっているので、ぜひ触って確かめていただきたいですね。

鈴井キャラクターは30体登場し、レベルは30まで育成できて、ハイスコアも引き継げる状態です。細かい機能もひと通り試せるので、本作がご自身に合うかどうかはしっかりと確かめていただけるかと思います。

――各曲で難易度ごとの譜面が楽しめますし、ペアスタイルでのプレイもできますから、30曲以上のボリュームですよね。

鈴井そうですね。今回の体験版はオープニングムービーがあって、タイトル画面があって、チュートリアルがあって、シリーズクエストも途中まで進められます。本当に製品版の序盤をそのまま触れる内容になっているので、十分に堪能していただけるんじゃないかと思います。

RPG的な楽しさもパワーアップ

――いまお話に出たシリーズクエストは今回登場する新要素ですが、こちらはどういった経緯から生まれたモードなのでしょうか。

鈴井今回は据え置きのハードで遊んでいただくということで、「長くしっかり遊んでいただけるモードが大切だな」という考えが最初にありました。『シアトリズム』らしい懐かしさも楽しめて、かつ楽曲の解放もやり込みもできて、ミッション的なものにも挑戦できる、そういったものを全部入れたモードとして作られたのがシリーズクエストです。

シリーズクエストでは各タイトルの楽曲が原作のゲーム内での楽曲登場順をなるべく意識したかたちで配置されていて、曲を聴きながら当時の気分を追体験できるところもありつつ、全部クリアーするとムービーを見ながら遊べるEMS(イベントミュージックステージ)の曲が解放されるようになっています。

遊んでいけば自然と遊べる楽曲が増えて、シリーズを解放するだけで使用可能なキャラクターも増えていきます。自分の好きなところから遊びが広がっていくイメージですね。

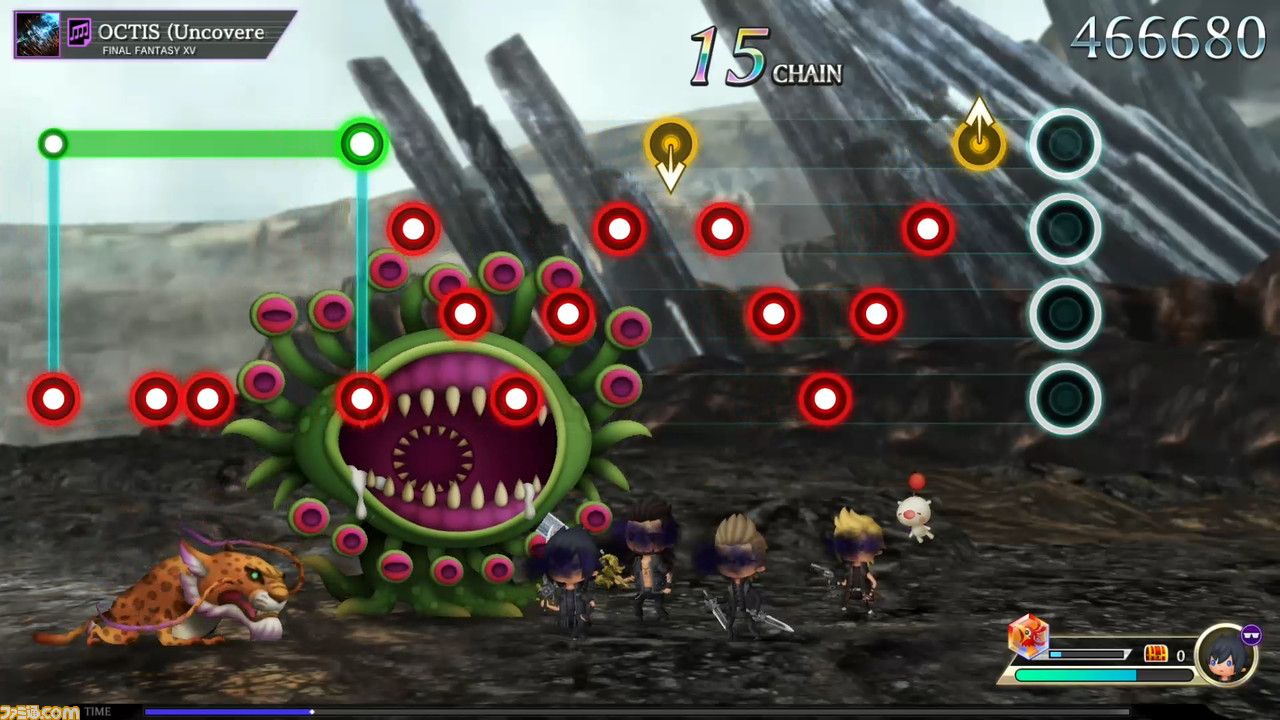

――キャラクター、レベルアップでアビリティも増えていって、プレイ中のわちゃわちゃ感も強化されていますね。

鈴井 『シアトリズム』ではパーティ編成やアビリティをやりくりして攻略する、RPG的な楽しさが大切な要素のひとつですので、今回は改めてそこを深堀しています。

本作では属性の概念が入って敵の弱点を突けたり、状態異常が加わってその対策も必要になったりして、よりRPGらしい戦略が楽しめるようになっています。初心者の方は回復や防御に重点を置いてゲームオーバーにならないようにもできますし、やり込んだ人はボスを倒すための攻撃力重視の編成を突き詰める、といった編成の違いも楽しめると思います。

――EMSでは画面の奥からトリガーが流れてくるような見た目になっていますが、ここも従来の『シアトリズム』とは異なる部分ですね。

鈴井EMS自体はシリーズを通してかたちを変えてきたのですが、『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』で同じようにムービーを見ながら遊ぶモードを導入しました。

同作では奥に向かって進みつつ映像を楽しみながらプレイするという作りになっていました。それが没入感もあってしっくりきたんです。ですので、今回も音楽に乗りながら映像も見やすいように、上奥方向からトリガーが流れてくるシステムを採用しました。

――『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』で据え置き機での開発をされたことが今回にも活きていると。

鈴井そうですね。表面的な部分はもちろん、プログラムなどの内部的な構造でも経験は活きています。アーケード版以降はゲームエンジンにUnityを使っているんですけど、今回はそのノウハウの集大成になっています。入力の判定やコントローラを使った入力の改善など、これまでに基礎を築いてきたからこそ、500曲以上で各モードも入れ込んでというボリュームで作り上げることができたと思っています。

『キングダム ハーツ メロディ オブ メモリー』では譜面遊びのおもしろさ、みたいなものに挑戦できたので、今回もその感覚を上手く反映できたと思います。

携帯機から据え置き機に移行したことでの変化

――ニンテンドー3DSなどの『シアトリズム』ではタッチ操作ができましたが、今回はNintendo Switch版でもボタン操作のみとなっていますが、これには何か理由がるのですか?

鈴井僕らとしてもタッチ操作に慣れたプレイヤーの方がいらっしゃることは重々承知しています。最初はタッチ操作を入れることも考えていたのですが、ニンテンドー3DSのタッチ操作が感圧式(抵抗膜方式)だったのに対し、Nintendo Switchは静電容量方式なんですね。実験はしていたのですが、静電容量方式は微妙なタッチでも反応してしまうところがあって、シビアな操作感がなかなか実現できなかったんです。

ですので静電容量式のタッチ操作でプレイできるようにするとなると、譜面を専用に作り直す必要がありました。ボタン操作とタッチ操作の譜面の両方を突き詰めて制作するには開発期間やコスト的にもきびしく、Nintendo SwitchでもTVモード時はコントローラ操作になりますし、今回はボタン操作に絞っています。

間リズムゲームを遊ぶ方にもさまざまな方がいますけど、やり込むこと考えると、判定はシビアなほうがやり甲斐もあるじゃないですか。そう考えると、ボタン操作のほうが向いているんですよね。プレイステーション4でもリリースするから、というのも理由としてゼロではありませんでしたけれど、判断としてベースにあったのはリズムゲームとして判定に納得感があり、しっかりと楽しんでいただくために、というところですね。

――画面のサイズや比率も変化しましたが、その影響はいかがでしたか?

鈴井画面を広く使えるようになったのは間違いないですね。本作はニンテンドー3DS版を発展させたタイトルという位置づけで制作していまして、初心者から上級者まで遊べるようにと考えているんですけど、懐かしい背景などの場面を見せつつ、譜面もしっかりと見せられるように考えて構図を作っています。

マルチバトルでは情報量がけっこうあるんですけど、あれもワイドな画面だからこそギリギリ目線が入る位置に配置できるものもあったりして、高精細になったことに加えて、16:9の画面で遊ぶからこそ実現できたこともあるかなと思います。

――今回は背景マスクの濃度を変えて譜面に集中することもできますし、譜面を隠すレーンカバーも設定できて、オプションがかなり細かく調整できますよね。

鈴井アーケード版では画面をカバーで隠すことで集中力を高めて、それで実際に入力が上手くいくという方もいらっしゃったので、そこはこちら側でもフォローしたいなと思っていたんです。

ほかにも、初心者の方に向けて入力のタイミングが早いか遅いかがわかるような表示を入れたり、ハイスコアを目指すRPG的な楽しみを入れたりと、気持ちよく遊んでもらえるように精一杯がんばりました。

間先ほど集大成という言葉がありましたけど、それは単純に対象タイトルや楽曲の数だけではなくて、これまでの『シアトリズム』で学んできたことを、開発会社のインディーズゼロさんが持つノウハウを全部入れてくれたという意味でも集大成なんですよね。

鈴井アーケード版をやらせていただいたおかげで、お客さんと直で触れ合う機会も多く持つことができました。そこで「こうしてほしい」、「こういう機能があると助かる」という声をたくさんいただき、そういった経験が本作に活きたかなと思います。

――トリガーの色や入力の音を選べたりするのも、そういった声を反映されているのが感じられますね。ボタン入力を可視化できるライブインフォの機能も、その一環で導入されたのでしょうか。

鈴井そうですね。RPGを突き詰めたい人向けに総ダメージを表示できたらいいだろうなとか、まわりでプレイを見ている人が操作を見ようとしたら画面が見えなくなってしまうので、画面を見ながらでも入力の様子がわかるように、という意図で実装した機能となっています。

実況動画などはもちろん、家族や友だちと遊ぶときや、自分で研究するときにも使えるんじゃないかと思っています。

特別な思い入れがある『Eyes On Me』

――今回、初収録の曲も多数ありますが、そのどれもが注目してほしい曲だとは思いますが、あえて一曲を挙げるとしたら?

間いろいろありますけど、『FFVIII』のオリジナルの『Eyes On Me』(※)ですかね。『Eyes On Me』は『FF』のナンバリング作品では初のタイアップ楽曲ですので、そういう意味でもお客さんの心に残っていると思いますし、作り手としてもそれは同じなので、プロジェクトマネージャーが話をまとめてくれて、曲を入れられるとなったときはすごくうれしかったですね。

鈴井本当に、1年間がんばって交渉していただいて、何とか入れることができました。それ以外にも収録曲は、入れたい曲のリストを作ったうえで絞り込んでいきました。

※デジタルデラックスエディション、プレミアムデジタルデラックスエディションに収録。通常版はデジタルデラックスエディションにアップグレード可能(3300円[税込])

――収録楽曲は基本的にはゲームオリジナルの楽曲が使用されているのでしょうか。

鈴井基本的にはオリジナルですね。意図的にアレンジ曲から収録している楽曲もあれば、プロジェクトとしてリマスター版をオリジナルとしているものについては、リマスター版の楽曲を使用させていただいています。

――ゲーム作品だけでなく、音楽CDからも収録されていて驚きました。本当に『FF』だけでなくスクウェア・エニックス作品の音楽を網羅していますよね。

鈴井はい。個人的にもスクウェア・エニックスから発売されたアレンジアルバムの楽曲が収録できたのはよかったなと思っています。

――これまでの『シアトリズム』シリーズに収録されてきた定番の楽曲もありますが、それらの楽曲の譜面に関しては新たに制作されているのでしょうか。

鈴井そこは楽曲による部分もあるのですが、先ほど述べた通り、そもそもニンテンドー3DSと今回はゲーム機の仕様の違いでシステム面でも細かな違いがありますので、程度の違いはあれど全譜面がリニューアルされています。譜面は理不尽なものにならないように調整しているので、そこもすごく時間がかかった部分ですね。

――単純に曲数が多いですし、難度やプレイスタイルによっても譜面が変わるとなるとかなりの数ですよね。ユーザーからするとそれだけ遊び応えがあるということではありますが。

鈴井本当に、尋常じゃないボリュームですよ(笑)。チェックしていても、8時間やって「まだこれだけしか終わっていないのか」と途方に暮れるくらいでした(笑)。

『シアトリズム』シリーズでは総プレイ時間を表示しているんですけど、どの作品も時間の桁が足りないと言われるんですよね。いまだに『カーテンコール』をプレイされている方もいらっしゃるようですし。そうした方々にコミュニケーションツールのように遊んでいただけているのは、開発者としてもうれしい限りです。

――本作でもほかのプレイヤーと召喚石を交換できるところは、コミュニケーションツールとして楽しめる要素のひとつですね。

鈴井シヴァやイフリートなど、召喚石のカテゴリにあたる部分の種類は過去作にプラスアルファした程度なんですが、そこに攻撃力アップや経験値アップなどの効果が最大3つ、ランダムに付いてきます。遊んでいるうちに、自分の作戦に合った召喚石が欲しくなると思います。

しばらく遊んだらいい効果を持った召喚石が手に入る人も出てくると思うので、それをみんなとシェアして、それが広がっていけば、という感じですね。パスワードを使ったマッチングもできますので、交換会みたいなかたちでも盛り上がってくれたらうれしいです。

Nintendo Switch版はマルチバトルをペアスタイルで遊ぶことが可能

――マルチプレイはハードごとでのマッチングとなるのでしょうか。

鈴井はい。独自のオンラインサーバーは立てていないので、それぞれのプラットフォームのプレイヤーの方々で遊ぶ形になります。独自サーバーだとコストの面などから長期間運用するのはなかなか難しいのですが、プラットフォーマーさんのサーバーであれば、プラットフォーマーさんが運用する限りはマッチングができます。

現に、ニンテンドー3DSはまだオンラインサーバーが運用されているので、『カーテンコール』は発売から8年経ったいまでも対戦会が開かれていて、それはすごくありがたいことだと思っています。『ファイナルバーライン』も末永く遊んでいただければと。

間『カーテンコール』からだと8年越しの引っ越しですからね(笑)。曲数も遊びかたも増えているので、これまで『シアトリズム』を遊んでくださっていたお客さんにもご満足いただけると思います。

――Nintendo Switchとプレイステーション4とで、ハードによる違いはありますか?

鈴井ゲーム内容はいっしょなんですけど、Nintendo Switch版はマルチバトルをペアスタイルで遊ぶことができます。

――最高難度の“超絶”はその名に違わぬむずかしさとなっていますが、開発陣の皆さんはこちらもクリアーされているのでしょうか。

鈴井もちろんです。譜面はすごく細かく丁寧に作っていて、段階的に遊んでいけば皆さん上達していただけると思います。難易度値は段階的に最大16まであるんですけど、15、16あたりはかなりやり込んだ人向けになっていますね。

全国にいらっしゃるシアトリズマーの皆さんは本当にプレイが上手で、最高難度の曲でもSSSを取られるんですよ。そういったプレイヤーの方々にもご満足いただけるように“超絶”は制作しています。社内にもそのレベルに対応できるプレイヤーはいるので、彼らに遊んでもらって、理不尽にならないように、かつ手応えがあるように試行錯誤しながら作り上げていきました。

間プロデューサーとディレクターはぜんぜんクリアーできないんですけど(笑)。でもやはりこれは幅の話で、必ずしも超上級者だけに向けて作っているわけではありませんけど、本当にやり込んだ人も改めて楽しめるし、新しく始めた人も自分の上達に合わせてどんどん挑戦できるようにしたかったんです。

難しい部分を突き詰めていくこともできますし、カジュアルに遊んでいただくこともできます。楽曲数も含めてここまで幅広く楽しみかたをご用意できるリズムゲームは、ほかにはあんまりないんじゃないかな、というのは我々としても自負しているところです。

鈴井“究極”くらいまではクリアーできる、という方が1年くらい遊んでいたら、いつの間にか“超絶”もクリアーできるようになっていた、みたいになっていたらうれしいですね。

――最後に、本作を楽しみにしている読者へひと言いただければ。

間今回は曲数がすごく多いんですけど、好きになっていただける曲を見つけられるように、レコメンドのシステムもご用意しています。動画配信サービスなどで観た後に好みの傾向の近い動画が表示されるように、プレイした曲に対して難易度や雰囲気の近い楽曲が提示されるんです。そこで自分が知らない楽曲と新たに出会っていただければうれしいです。

鈴井『シアトリズム』シリーズを12年間開発してきて、その集大成として『ファイナルバーライン』を制作しました。500曲以上のすばらしい楽曲をお預かりしたので、これをいかに楽しく、いろいろな人に遊んでいただくかということに注力し、且つ懐かしさもあって、長く遊べる、ひとりでも複数人でも遊べる、そんな遊びの幅をご用意しました。

この珠玉の500曲、CDを買うよりも絶対にお安くなっていますので、ぜひ購入して長くお手元に置いていただける一本になってくれたらうれしいです。これからも応援をよろしくお願いいたします。

――たしかに、そう考えるとお買い得ですね(笑)。ちなみに、リリース後の反響によってはさらに楽曲を追加する、といったことはお考えですか?

間現時点では、DLCを含めた502曲で終わりというつもりで動いています。ですが、そういうご質問をいただくこと自体がすごくうれしいですね。お客さんからも同じようにご要望を頂戴すると、我々もいい気になってしまって、「どうしようか」なんて話をし始めることはあるかもしれないです(笑)。

――たとえば、2023年6月22日発売予定の『FFXVI』のリリース後には、「『FFXVI』の楽曲をプレイしたい!」といった要望も当然、出てくるでしょうし。

間そうですね。我々も、『カーテンコール』で本当に終わりだと思って作り切って、そこから時間が経つあいだに登場した新しいタイトルや楽曲を収録したい、となったのが今回の『ファイナルバーライン』ですから。

『FFXVI』で『FF』自体が完結するわけでもないので、我々は最後のつもりで開発しましたが、いつか、もしかしたら……という気持ちもあります。

鈴井決心がすぐ揺らぐなぁ(笑)。でも、そこはお客様のお声と熱量ですよね。今回も何の根拠もなく実現できたわけではなく、開発メンバーのタイミング的に「いまなら作れる」というのがありましたから。今後も、すべてが揃うタイミングがあれば何かは考えられるのかもしれません。

間もし、そうなったら、哲さんに別の終わりの言葉を考えてもらいましょう(笑)。

※一部表現を修正しました(2月3日)