愛するゲームの思い出を持ち寄り語っていただく紳士淑女の社交場。

その名も、ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”。

この談話室にお越しいただくお客様は、“ゲームに関わるお仕事をされている人や著名人”のみ。

ゲーム業界人や著名人様は、“どんなゲームが好きで、どんな想いを抱いているのか?”

そのゲームは、その人の“いま”にどんな影響を与えたのか?

思い出深いゲームについて思う存分に語っていただく、シンプル&ゲームラヴな談話室となっております。

本日、第4夜で語っていただくのは、『ぺんぎんくんWARS』、『バレーボール』、『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』。ファミコン、ディスクシステム当時のゲーム開発、その歩みや背景についてお話していただきます。

今夜のお題:『ぺんぎんくんウォーズ』、『バレーボール』、『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』

『ぺんぎんくんWARS』

UPLが1985年にリリースしたアーケード用アクションゲームで、動物たちがボールを投げあって戦う“ドジボール”という競技で対戦する。10個のボールを投げあってタイムアップ時にボールが少ないほうが勝利、あるいは10個すべてを相手側に投げ込んだ時点で勝利となる。

『バレーボール』

1986年7月21日に任天堂から発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用ゲーム。登場チームは日本を含めた、韓国、中国、アメリカ、ソ連、ブラジル、キューバ、チュニジアの8ヵ国。ふたり対戦も楽しめる。ディスクライターでの累計書き換え回数は第2位を記録、累計販売本数も198万本と、大ヒット作品となった。

『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』

任天堂が日本で発売したアドベンチャーゲーム。『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 前編』が1987年9月4日に、『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 後編』が同年9月30日に発売された。桃太郎やかぐや姫など日本昔話の登場人物が多数登場するオリジナルの物語で、主人公の男の子と女の子を切り換えながら全9章で構成される物語を読み進めていく。

プロデューサーは山内溥氏、監修は宮本茂氏、脚本・演出は菱田達也氏、プログラムは橋下友茂氏と亀山雅之氏。音楽は近藤浩治氏。任天堂が初めて発売したテキストアドベンチャーゲームとなっている。

脱サラしてゲーム開発者へ! 始まりはエニックスの“第1回ゲームプログラミングコンテスト”

――いらっしゃいませ。

橋下さんこんばんは。予約していた橋下と申します。

――お待ちしておりました。どうぞこちらのお席へ。橋下様が本日お話頂けるゲームはなんでしょうか?

橋下さん私がアーケードからファミコンへと移植した『ぺんぎんくんWARS』です。私はそれをきっかけにコンシューマーのゲーム開発の道に進んで、ディスクシステムの『バレーボール』や『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』といった任天堂発売のゲームを作っていったんですよ。

常連さんややや! ファミコン、ディスクシステムの頃から任天堂ハードでゲーム開発をされていた人のお話を聞けるチャンス! ぜひ、ごいっしょにお話を聞かせていただきたいです!(お酒片手に素早く席を移動)

――あーっ常連さん、困ります! また強引にそんな……。すいません橋下様、こちら当店の常連さんでゲームミュージックがたいへんお好きな人なんですよ。もしよかったら、ごいっしょさせていただいてもよろしいでしょうか?

橋下さん(笑)。どうぞどうぞ、ごいっしょに。

橋下友茂氏

1982年のエニックス・ゲームプログラムコンテストの入賞を受けてゲーム制作会社パックスソフトニカを設立。代表的な作品は『バクテリアエスケープ』(エニックス)、『バレーボール』(任天堂)、『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』(任天堂)、『スーパーリアルベースボール』など。現在でもスマホ用アプリゲームの開発をしつつ、通信制高校クラーク記念国際高等学校の講師などを務めている。

ゲームミュージック好きな常連さん

ゲーム業界の第一線で活躍すること約30年。ゲームミュージックに熱い情熱と深い知見を持ち、酒を片手に語り始めると止まらなくなる当店の常連さん。所有しているゲームミュージックCDや音源は数え切れないほどで、好きすぎるゆえに、好きなサウンドには熱く、ちょっと残念に感じているものには辛口なことだってある。やっぱりそれもゲームミュージックへの愛ゆえに。愛ゆえにゲームミュージック。その正体は……ナイショ。

――アーケードゲームだった『ぺんぎんくんWARS』をファミコンへ移植したお話をしていただけるということですが、アーケード版のUPL『ぺんぎんくんWARS』は1985年6月14日に稼動開始、ファミコン版はアスキーから発売で1985年12月25日ですよね。

橋下さんそうですね。

――当店で1985年にすでにゲーム開発をされていた人のお話をお聞きするというのは、おそらく初めてですね。

常連さんそうだね。以前にタイトーの外山さんがいらっしゃったけど、外山さんがゲーム業界で働き始めたのは1987年からということだったから、橋下さんはさらに先輩にあたるわけですね。

橋下さんそうなりますね。もう今年で62歳になりますよ(笑)。

常連さん1985年というと、ファミコンの『スーパーマリオブラザーズ』が発売されたり、アーケードには『グラディウス』が稼動開始されたりと、すごい年ですよね。

――橋下さんが『ぺんぎんくんWARS』の移植をされているころは、『スーパーマリオブラザーズ』が大ブレイクしてファミコンの勢いも爆発的になっていたころですか。

橋下さんそうですね。ちょうどそういうころでした。

――ゲーム史にとって伝説の時代ですね……。そもそも橋下さんが『ぺんぎんくんWARS』の移植をされたりとゲームに関わるようになったきっかけはどういうものだったのですか?

橋下さん『ぺんぎんくんWARS』の移植が家庭用ゲーム機の開発をした最初だったのですが、私はその前からPCでゲームを作っていたんですよ。

常連さんそのころのPCというと機種はどのあたりでしょう? というかあのころだとまだパソコンとは言っていなくて、マイコンって呼んでいる時代ですよね。

橋下さんマイコンですね(笑)。当時はNECのPC-8001あたりが主流でした。ただ、私は学生のころからモトロ-ラのCPUが載ったマシンを触っていたので、同じくモトローラ系のCPUが載っていた富士通のFM-7/8を使っていて。エニックス(現スクウェア・エニックス)のゲームコンテストに応募したゲームもFM-8で作ったんですよ。

――エニックスのゲームコンテストというと……、森田和郎さんや中村光一さん、堀井雄二さんも入賞されていた“エニックス ゲーム・ホビープログラムコンテスト”(※)ですか?

橋下さんそうですそうです。1983年に結果が発表された第1回のコンテストで、私は『バクテリアエスケープ』というゲームで入賞して、ゲームも商品化してもらったんですよ。森田さん、中村さん、堀井さんは言うなれば同期ですね(笑)。

常連さんすごい!

※エニックスが開催した“ゲーム・ホビープログラムコンテスト”とは、1982年に第1回が開催されたゲーム界を担う人材を発掘することを目的としたコンテストで、賞金総額300万円(最優秀賞100万円)と、当時破格だった。

第1回の受賞作品には、代表作の『森田将棋』など技術の高さで知られた名プログラマーの森田和郎氏、『ドラゴンクエスト』シリーズの開発をおこない後にチュンソフトを設立して多数のヒット作を生み出した中村光一氏、『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親として知られる堀井雄二氏など、のちに日本のゲーム業界を代表していくクリエイターの作品が並んでいた。第1回の受賞作品は以下のとおり。

第1回 ゲーム・ホビープログラムコンテスト

最優秀プログラム賞『森田のバトルフィールド』森田和郎

優秀プログラム賞『ドアドア』中村光一

優秀プログラム賞『マリちゃん危機一髪』槇村ただし

入選プログラム賞(以下順不同)

『宇宙の戦士』岡田良行

『D・I・Sエアポート』藤原誠司

『星子のアドベンチャー』浅沼利行

『地底のモンスター』長谷川修

『ポーカーエキストラ』川口真弘

『ナポレオン』島田弘明

『ピラニア君の一週間』白井篤

『暴走オリエント急行』長瀬敏之

『ラブマッチテニス』堀井雄二

『バクテリアエスケープ』橋下友茂

※受賞作はすべて同年2月に市販化された。

橋下さん私はそのコンテスト入賞までは、ゲームとは関係ないサラリーマンをしていたんですよ。三菱電機の関連会社で4年ほど働いていたのですが、あるとき会社内にソフトウェア開発部門を作ることになったんです。そこに私も参加したかったんですけど、入れてもらえなくて。そこでカチンときて3D迷路のゲームを作って、それを見せてソフトウェア開発部門入りを認めてもらおうと思ったんです。でも、同僚はおもしろがってくれたんだけど、上司はゲームっていうもの自体を理解してくれなくて。けっきょくダメだったんですよね。

ちょうどそのころにエニックスのゲーム・ホビープログラムコンテストの募集があったので、その3D迷路を整えて『バクテリアエスケープ』という名前をつけて応募したんです。それがゲーム開発者になるきっかけになったんですよ。

――そして入選して、『バクテリアエスケープ』もパッケージゲームとして発売されたと。

橋下さんそうです。まだパッケージは手元に保管していますよ(笑)。

――そのときはまだ三菱電機の関連会社に会社員として所属しつつ、『バクテリアエスケープ』のパッケージ販売の収入もあったという状態ですか?

橋下さんいえ、コンテストに応募したときは会社員だったのですが、パッケージ発売と同時に会社を辞めたんですよ。ゲームが発売されたことで「これからはゲーム開発で生きていける!」、「ゲームで一攫千金を狙うぞ!」って思ったんです(笑)。

――脱サラですね!

常連さん一攫千金! 人生はアドベンチャー!

橋下さん(笑)。ただ、父親からは会社を辞めたことでかなり怒られました。終身雇用の時代ですし、当時はゲームがまだ世間にぜんぜん理解されていなかったですからね。「ゲームなんかで食っていけるのか?」って言われてしまって。それをきっかけにひとり暮らしをすることにもなったんですよ。

――ゲーム開発者として独立してひとり暮らしも始めて。それまでの人生がガラッと変わったんですね。

橋下さんオンボロアパートの畳の部屋でちゃぶ台の上にPCを置いてゲームを作っていました(笑)。

常連さんまさに昭和! 味わい深い光景ですなー!

――そのころはもう『バクテリアエスケープ』の印税収入も入っていて、それで生活しつつゲームプログラマーとして活動されたのですか?

橋下さんそうです、1983年の春ごろですね。ただ、『バクテリアエスケープ』はFM-8用のゲームなんですけど、PC-8001とかに比べるとマイナーな機種なんですよね。なので、同じゲームを作ってもマイナーな機種のほうはそれほど売れないわけで……(笑)。あまり収入は多くはなかったです。

ただ、逆によかったこととして“ゲームをFM-8へ移植する仕事”をエニックスからよく依頼されるようになったんですよ。FM-8で製品レベルのものを作れる人は少なかったから。それで、堀井雄二さんがPC-8801で制作した『軽井沢誘拐案内』をFM-7/8に移植するという仕事もさせてもらったんですよ。

――なんと堀井雄二さんの『堀井ミステリー三部作』のひとつですね。その移植作業は橋下さんがおひとりで手がけていたのですか?

橋下さんいえ、夏ごろに仲間とパックスソフトニカという会社を立ち上げたんですよ。パックス・エレクトロニカ・ジャパンという会社の子会社だったのですが、その会社で、いろいろと請け負っていました。

――パックスソフトニカ。のちに任天堂タイトルの開発会社として知られていくソフトウェア会社ですね。立ち上げ時からいろんな仕事をバリバリやっていたわけですね。

橋下さんなにしろ若かったから、勢いでなんでもやってたんですよね(笑)。でも当時のゲーム開発会社って学生やフリーのプログラマーをどんどん集めていて、私たちもそのひとつみたいものだったんですよ。

橋下さん初めてのファミコンソフト開発は、アーケードの『ぺんぎんくんWARS』移植!

――パックスソフトニカとしていろいろな開発依頼を請け負っているなかで、『ぺんぎんくんWARS』のファミコン移植というお話も出てきたという流れだったのでしょうか?

橋下さんそうです。神戸のホームデータ(現、魔法)という会社さんから「アーケードの『ぺんぎんくんWARS』をファミコンに移植してくれないか」という話をいただいたんです。

ただ、私たちはそのころまだファミコンソフトの開発をしたことがなかったので、ノウハウを教わるために神戸へ2週間いったんですよ。

――ファミコンソフト開発ノウハウのための出張! ちなみに橋下さんやパックスソフトニカはおもにどちらに拠点があったのですか?

橋下さん私は神奈川県生まれで住まいもずっと神奈川なんです。パックスソフトニカも当時は神奈川でしたね。後に都内に移転しましたが。

――それですと、通うというより神戸出張だったわけですね。ちなみに、1983年ごろに仕事としてゲームを移植するというのは、どれぐらいの規模や人数でやられていたものなのでしょう? まずプログラマーさんは絶対にいるとして、サウンド周りはさすがに別の人がいたのですか?

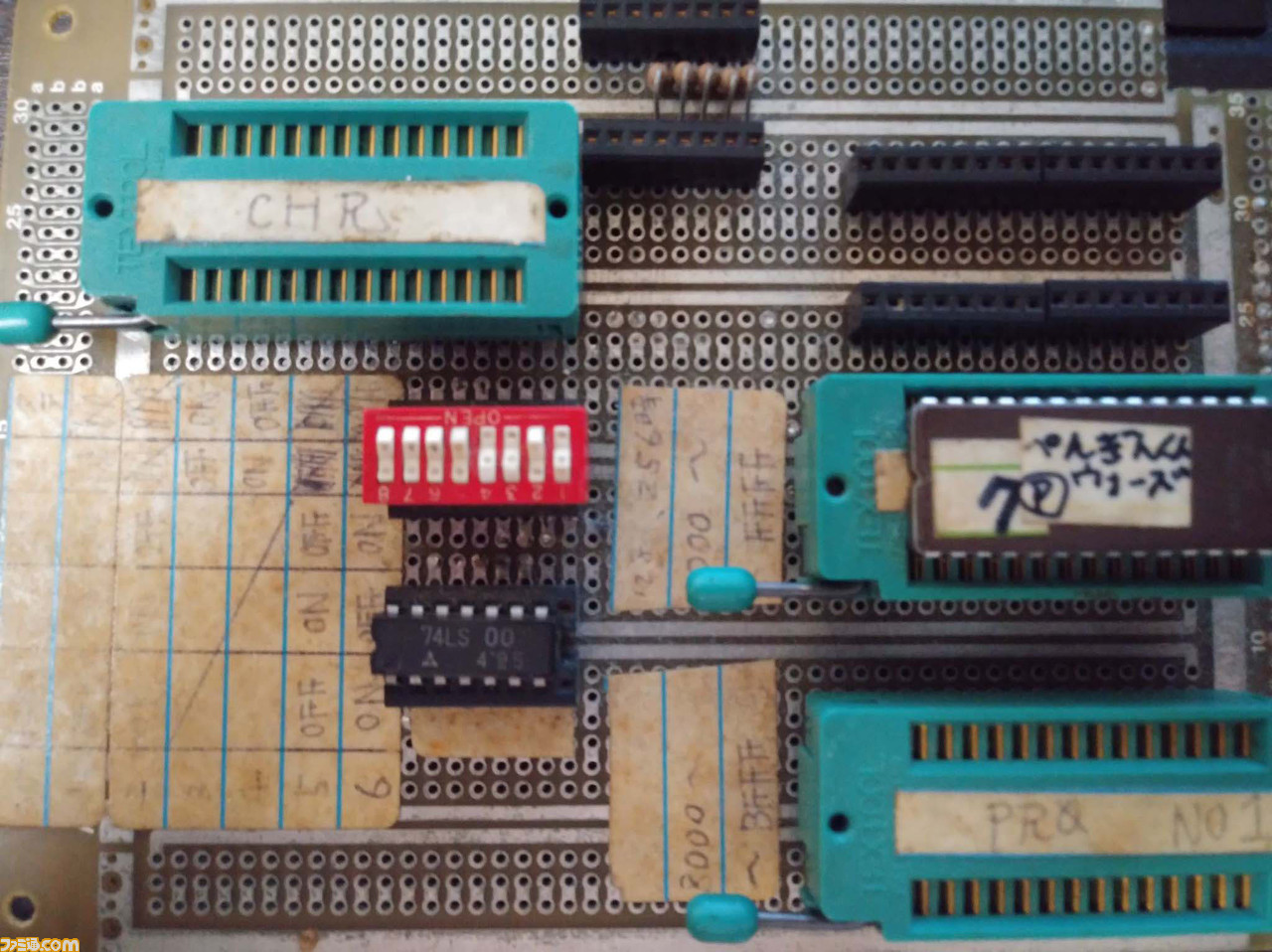

橋下さんいえ、『ぺんぎんくんWARS』の移植のときは全部私ひとりでしたね。開発機材のなかに別のゲームの開発で使ったサウンドエンジンみたいなものがあったので、音周りはそれでやったんですよ。

――なるほど。神戸ではどなたかにレクチャーしていただいたのですか?

橋下さんいえいえ、そんなのもなくてね(笑)。ファミコンのソフト開発するための手書きのマニュアルみたいなものがあって、それを見ながら自分でやっていったんです。『ぺんぎんくんWARS』の資料ももちろん一切なくて、筐体が1台送られてきたんですよ。それで、「とにかく、これと同じものを作ってくれ」っていうだけでした。

――おそろしい話(笑)。

橋下さんそんな環境だったものだから、移植のコーディングをする時間よりもアーケード版の『ぺんぎんくんWARS』をプレイしていた時間のほうが長かったですね。プレイしてプログラムを想像して目コピーしていったという感じです。

常連さんうへー。でも当時のゲーム移植ってそういう感じが多かったんでしょうね。

橋下さんそうですね。ドキュメントなんてないし、原作を開発した人もいなくなってるから聞くこともできなかったり。オリジナルのゲーム以外はなんにもないのがふつうみたいな時代ですよね。

常連さん当時のハードの性能もそれぞれでぜんぜん違っているから、元のソースがあったところでそんなに活かせなかったりも。

橋下さんそうそう。なので、そもそも“ソースを使う”っていう考え自体があまりなかったですよね。

――お話をちょっと戻しますが、『ぺんぎんくんWARS』をファミコンに移植するという依頼がきて、まず2週間ほど神戸に行って手書きのファミコンソフト開発マニュアルで勉強されて、そこから川崎に戻って、そこに『ぺんぎんくんWARS』の筐体が届いて、という流れだったわけですよね。

橋下さんそうです。あとは毎日筐体と向き合いながら移植ですね。

――『ぺんぎんくんWARS』というゲームそのものへの印象はいかがでしたか?

橋下さん私はスポーツゲームが好きで、『ぺんぎんくんWARS』もスポーツ的な要素のゲームでおもしろいな、シンプルで盛り上がれるゲームだなと思いましたね。

ボールを投げるゲームで、しかもボールとボールがぶつかって反射したりする要素があって。それにステージが台形で遠近感もつけているし、そこを飛び交うボールの数も多いんですよね。

そういうゲームなので、移植するのは正直たいへんでしたね。ボールが手前にきたときに大きく見せるにしてもスプライトの数が限られているので、台から落ちたときにはBGに書き換えたりしています。

――奥行き感のある画面構成ですし、当時としては移植にあたって技術的な工夫が必要になるタイトルだったんですね。

橋下さんですね。初めてファミコンのソフトを作っているというのもあって、かなり苦労しました(笑)。

――ひとりで悪戦苦闘されて、移植期間はどれぐらいかかったのでしょう?

橋下さんメイン部分は3ヵ月ぐらいでしたね。それから調整とかもして、それを入れたら4ヵ月~5ヵ月ぐらいだったと思います。

――なるほど。ファミコンソフトを初めて開発されて、ファミコンというハードそのものには、どんな感想を持たれたのでしょう?

橋下さんファミコンは当時のほかのハードと比べて色数が多かったんですよね。52色も使える。当時それまでのマイコンとかだと基本は8色しか出なかったんですよ。それにマイコンは何十万円もしたけど、ファミコンははるかに安い値段でそれ以上の性能があった。すごく衝撃的でしたよ。

――ファミコン以前の家庭用ゲーム機にはあまり触れなかったのですか? カセットビジョンとか、アルカディアとか。

橋下さんありましたねー。でも当時すでにマイコンでゲームを作っていましたし、MSXの存在も大きかったので、ファミコン以前は家庭用ゲーム機にそれほど興味は向かなかったですね。家庭用ゲーム機向けにゲームを作るっていうこともあまり考えなかったです。

ゲーム&ウオッチとかもそうですが、基本的には子どもに人気で動きも色もシンプルだったから。ゲームを作るならもうちょっとカラフルで解像度のあるハードで作りたいっていう気持ちがあったんですよね。

――なるほど。でもそうした考えだった橋下さんを始めとしたゲーム開発者さんたちのそれまでの意識を覆すほど、ファミコンはスペックが高くコストパフォーマンスも優れていたわけですね。

橋下さんまさにそうですね。ファミコンはハードウェアの作りとしてはシンプルですが、色数は出るし音もいい。ゲームパッドも2個ついているし、おもちゃっぽい外見をしているのにすごいマシンだなと思いましたよ。

CPUはリコーのRP2A03ですが、私はもともとモトローラのCPUをけっこう触っていて、それにもちょっと近いところがあったのでなじみやすかったんですよね。マシン語もシンプルで、作りやすかったですよ。

――当時、橋下さんのように個人でゲームを作られていた人がどんどん家庭用ゲーム機でゲームを作ったりしていくという流れがファミコンで加速していったのだと思うのですが、ほかのゲーム機よりもファミコンは開発しやすかったのでしょうか?

橋下さんまぁ、それもあるとは思いますが、当時の考えかたはそんなにかっちりしたものではなくてね。いちばんはファミコンの人気がすごくていろいろな会社さんが参入したことですよね。ファミコンソフトは出せば売れるという勢いだったから、すごくお金をかけていてはぶりがよかった。ゲーム業界以外の会社もどんどん参入していましたしね。もうそうなってくると、同じようなソフトを作るのなら、いちばん売れるファミコン向けに作ろうという流れになりますから。

開発者目線だと、ファミコンに勢いがついていろいろ魅力的なゲームがどんどん発売されていくわけで、「自分たちもああいうゲームを作りたい」という気持ちになりやすかったと思いますね。もう「やるならファミコンだ」っていう流れがあったわけですよね。

――橋下さんも当時、他社のファミコン用ゲームについて社内で話したりしたものはありましたか?

橋下さん私はその当時は仕事にひたすら追われていましたね。しかもいまみたいに人と話すわけでもなく、プログラムを書いているときに話しかけられるのが嫌で、夜中にひとりで仕事をしていたんですよ。

――とがってたんですね。

橋下さんそうなんです。誰かと話したりとかはあまりなくて。ただ、雑誌は読みあさっていて、すごいゲームが発売されると「これはどういうゲームなんだろう」と食い入るように読みました。

でも、当時の私は“仕事としてゲームを作る”ということを本格的にし始めたころで、遊びで触れるゲームと仕事として触れるゲームの違いというのを、いちばん感じていたころだったなと思いますね。

――独立されてすぐのことですし、楽しむとか遊ぶという余裕なんてなかったわけですよね。

橋下さんですね。開発中には「なんでこんなにきつい仕事をしているんだろう」って考えたりしたこともありました、でも父親に反発して家を出て始めたことだしというのもあって。収入も正直なところ乏しかったので、生活に必死だったころでしたね。

――なるほど……。当時のファミコンソフト開発者さんの生活や背景というのはなかなかお聞きしたことがなかったですが、だいぶ苦労されたのですね。

橋下さんそうなんですよ。たいへんでした(笑)。

『ぺんぎんくんWARS』が完成するも自社にお金は入らず……家を追い出され社員も去った……

――『ぺんぎんくんWARS』開発のスケジュール感はどうだったのでしょう? ファミコン版の『ぺんぎんくんWARS』は1985年12月25日とクリスマスに発売されていますよね。

橋下さんクリスマスの発売に間に合わせるためにそうとう尻を叩かれましたね。私が夜中にプログラムを書いているもんだから、担当の人が夜中にうちを訪問して進捗を聞いてきたりしました(笑)。

常連さんおそろしい(笑)。年末商戦ですし、タイトルが集中してますよね。

橋下さんそうなんです。ROMを生産するための工場のラインを何ヵ月も前から予約してあるから、そこに絶対に間に合わせないといけない。スケジュール管理はかなりきびしかったですよ。

――初のファミコンソフト開発でおひとりでその状況というのはかなりハードルが高かったですよね。でも、無事に発売されてからは収入も安定されたのでしょうか?

橋下さんいや、それがですね……。これは親会社のパックスエレクトロニカに契約を任せていて、そこにいろいろあったみたいで、結果だけ言うと私やパックスソフトニカにはぜんぜんお金が入ってこなかったんですよ。

――えーーーっ?

橋下さん私はお金がないもんだから、家賃が払えなくて。家を追い出されちゃったんですよ(笑)。

常連さんうへーーーっ……。

橋下さん私は実家を出て1983年に家を借りたんですけど、2年後の更新料をギリギリ払ったもののつぎの家賃がもう払えなくて。追い出されてからは会社に寝泊まりしていました。パックスソフトニカも給料が払えないので社員にほとんど辞めてもらって、私と、社員ではなくフリーランスの人がひとり出入りしているだけになりましたね。

――なんと……。『ぺんぎんくんWARS』みたいなかわいいゲームのエピソードでそんな話になってくるとは。

橋下さんまぁ、当時の話としてはよくある話なんですよ(笑)。親会社のパックスエレクトロニカは経営がけっこう悪かったみたいで、そっちに持ってかれちゃったんですよね。

常連さん1985年ってファミコンソフトを出せばそうとうに売れた時代ですし、その親会社の方はけっこう儲けたんじゃないですかね?

橋下さん詳しくは知らないんですけど、だいぶ儲けたでしょうね。親会社は後々に潰れてしまうのですが、ファミコンソフトの契約で得ていたものも最終的には負債にあてられたのかなと思いますよ。

――悪く言うと、独立したての若い人が親会社にうまく使われてしまったような……。きびしい話です。

橋下さんまぁ、そうですね。『ぺんぎんくんWARS』でファミコン用のソフトを作るノウハウは得たし、悪いことばかりではなかったんですけどね。でも、そもそもの話だと「『ぺんぎんくんWARS』のあとにもファミコンソフト開発の仕事を続々とお願いする」ということだったんですけど、それもけっきょく何もなかったです(笑)。

――ひどい話だー……。

橋下さん辛かったですね。開発機材も引きあげられてしまって、社内には何にもなくなってしまってね。でも、そのまま終わっていくのでは悔しいじゃないですか……なので、

「ファミコンでオリジナルのゲームを1本作ろう! それでダメなら辞めよう!」

って思ったんです!

――おおーー!

常連さんみなぎってきたーーー!

起死回生となったゲームは、ディスクシステム『バレーボール』!

橋下さん作り始めたのは『バレーボール』のゲームでした。私はバレーボールをやった経験はあんまりなかったのですが、出入りしていたフリーランスの人は大学時代にバレーボールをしていたそうで、その人に教えてもらいながらゲームにしていった感じですね。

――機種は最初からファミコンに絞っていたのですか?

橋下さんじつは開発途中にセガに持っていったこともあったんですよ。京都に行くよりもすぐに持ち込みにいけますからね。でも、あんまりよいお返事をもらえなくて(笑)。そんなこともあって、けっきょくはファミコン用のソフトとしてサンプルROMを作って京都の任天堂に持ち込んだんですよ。

――そんな流れが。

橋下さん運がよかったのが、任天堂は1986年2月21日にディスクシステムを販売するところだったんですよね。それで「その『バレーボール』のゲームをディスクシステム用のゲームとして発売してみませんか?」とご提案いただけたんです。

――なるほど、ファミコン用ではなくディスクシステム用で。任天堂さんとしても1本でもラインアップを増やしたいところだったわけですね。

橋下さんそれであれよあれよと話が決まって。やっぱり任天堂さんはすごくて開発途中の段階でとても手厚くサポートして頂けたんですよ。

――『バレーボール』の発売が決まったことで、橋下さんの生活は改善されたのですか?

橋下さんですね。親会社がマンションを借りてくれて、そこに住むようになったんですよ。

――おおー、よかった。それにしても落差がすごいというか、任天堂さんも持ち込みROMを見てすぐに採用して気前がいいというか。すごいですね。

橋下さん本当ですよね。私なんて会社こそあるにはあるけど、じつは住所不定で、小麦粉で料理っぽいものを作って食いつないでいた人ですからね(笑)。風呂もなかったから濡らしたタオルで体を拭いていたんだから。

――お話を聞けば聞くほど、ディスクシステムの『バレーボール』を見る眼が変わりますね(笑)。

橋下さん(笑)。

常連さんちなみにディスクシステムのゲームということは、容量は64kbに納めないといけなかったということですよね?

橋下さん『バレーボール』はもともとファミコンソフトを想定して開発したので、ディスクカードの容量は両面で896キロビット(112キロバイト)ですが、その半分に納まっていましたね。

常連さんあ、なるほど。結果的にディスクシステムの片面に納まるゲームに。ディスクシステムだと書き換えサービスもあったから、片面だけで遊べるっていうのはよいセールスポイントになったんですかね。

――『バレーボール』は国内198万本で、ディスクシステムのタイトルでは『スーパーマリオブラザーズ2』に次ぐ2位! ファミコンソフト全体でも11位! ディスクライターでの書き換え回数は97万回ということですから、片面だけで遊べたというのも後押ししていたんですね。そう言えば、当時のボクの友だちも、そういう理由で書き換えていたなっていう記憶があります(笑)。

橋下さんそれもあると思いますね。たくさんの人に遊べてもらえてよかったですよ、本当に。

自分が関わったゲームで初めて泣いた『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』

――『バレーボール』が無事に発売されて、そのつぎはどのゲームに取りかかったのでしょう?

橋下さんそれ以降は任天堂さんと協力してゲームを作っていくことになったんですよ。それで、つぎに制作したのはディスクシステムの『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』ですね。

――『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』! 前編が1987年9月4日発売ということなので、1986年7月に『バレーボール』が発売されて、そのあとぐらいから動き出して、約1年で開発という感じですかね。

橋下さんそうですね。当時は1本のゲーム制作に1年もかけないぐらいでしたから。

常連さん『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』って、所ジョージさんと間下このみちゃんがCMに出演してませんでしたっけ?

――常連さん、それは『ゼルダの伝説』のCMです(笑)。

常連さんあれ!? そうだっけ(笑)。

――所さんが『ゼルダの伝説』をプレイしているんだけどやられてしまって、アニメ絵のリンクが「下手くそ!」って文句を言うCMです(笑)。

常連さんあー、思い出した! 「やればやるほど~ディスクシステム!」だ!

――そうですそうです。『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』のCMは、桃太郎や金太郎がどんどん巨大な鍋に入っていくっていう内容ですね。

橋下さんそうそう、懐かしいですね(笑)。あれは“日本のいろんな昔話がごちゃまぜのごった煮みたいになっている物語のゲームだよ”っていうことなんですよ。

常連さんあー、なるほど!

橋下さんいまのauの三太郎CMみたいなノリだよね。

――たしかに(笑)。

――『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』のスタッフは、プロデューサーは数々の伝説を持つ任天堂の元代表取締役社長の山内溥さん、監修は宮本茂さん……そうそうたるメンバーですよね。サウンドは『マリオ』シリーズ全般、『ゼルダ』シリーズ全般のほか多数を手がける“任天堂サウンドの顔”と言える近藤浩治さん……伝説の人物ばかりで、聞くのが恐れ多いですね(笑)。

橋下さん私は『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』以降も任天堂のプロジェクトにたくさん参加させていただいたんですけど、基本的に近藤さんとごいっしょでしたね。とてもいい人で、私も大好きなんですよ。

『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』でのサウンドはもう近藤さんに全部手がけていただいて、素晴らしい曲でしたね。

――なるほど。橋下さんのキャリアとしてはチームでゲームを作る初めての経験だったわけですよね。

橋下さん私にとってゲームって、それ以前は個人でコツコツ作り込むものだったのですが、チームで初めて作った作品でしたね。いま思えば恵まれています。幸せでしたね。

――開発が終わり、完成した『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』をテストなどでプレイされたかと思うのですが、そのときのお気持ちはいかがでしたか?

橋下さんいろいろなゲームを作ってきたのですが、“自分が関わったゲームで泣いた”というのは後にも先にもあれだけですね。

常連さんそれはゲーム内容で感動したのか、それとも自身のこれまでの苦労を振り返ってここまでこれたという達成感です?

橋下さんもちろん達成感もありましたが、いちばんはシナリオに感動したんですよね。『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』は感情移入がすごくできる物語になっていて、最後に仲間が別れていくシーンがあるのですが、それまで苦労してみんなで戦ってきた仲間がひとりひとり別れていくんです。いちプレイヤーとしてその物語にすごく感動させられましたね。

――いいお話ですよね……。未プレイの人にはぜひプレイして欲しい。ちなみに、また開発者目線のお話をうかがいますが、ディスクシステム用のゲームを作るときに「こういう工夫をした」というのはありましたか?

橋下さんディスクシステムはファミコンと違ってアクセス時間が発生しますし、それがけっこう長いんですよね。それにデータの置きかたによってもアクセス時間がかなり変わっていきます。現在のディスクメディアと読み取り方式が異なり、カセットテープといっしょなので、データが散らばって置かれていると読み込みに時間がかかるんです。なので、頻繁に読み込むデータはここで、それほど使わないデータはここ、というように置きかたを工夫しました。

『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』だと、1章をプレイするあいだには読み込みをさせないとルールを決めていましたね。データの圧縮方法を工夫してアクセス時間を短くさせて。とにかくユーザーに待ち時間のストレスがないようにしようと考えましたね。

常連さんディスクシステムの『レリクス 暗黒要塞』にも見習ってほしかった!

――(笑)。

2000年ごろまで任天堂のプロジェクトに多数参加! バーチャルボーイもサテラ・ビューも!

――『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』が完成したあとは、どのようなお仕事になっていったのでしょう?

橋下さんそれ以降も任天堂販売のタイトルやプロジェクトにたくさん参加させていただきましたね。パックスソフトニカの代表ではあるのですが、ほとんど任天堂内部のスタッフみたいな感じで開発をして。それが2000年ごろまで続きました。

――80年代から2000年ごろまで、ハードの進化的にもものすごく激動のなかで任天堂さんのプロジェクトをやられていたわけですよね。どんなタイトルを手がけられたのでしょう?

橋下さんいろいろあって話せるものと話せないものがあったりするのですが(笑)。それこそマイナーなものもいっぱいあるんですよ。たとえば、スーパーファミコンのバズーカ型コントローラーでプレイする『スーパースコープ6』収録のゲームだったり、バーチャルボーイのゲームだったり。あと、ゲームボーイの『テニス』もそうですね。

ゲームボーイの『テニス』はヨーロッパ向けのみ4人プレイ用アダプターを使ってプレイできるものが発売されているんです。でも「4人プレイ用アダプターの通信ケーブルが不意に外れてしまってもストレスなくほかの人が遊び続けられるようにしたい」という話になって。

――あの時代の通信対戦でしかもゲームボーイでそこまで求められるとたいへんでは(笑)。

橋下さんそうなんですよ(笑)。それでもなんとかプレイが続くようにプロトコルを自分で設計して。いろいろとおもしろいハードが出て、それに合わせた工夫をする毎日で。楽しかったですね。

――バーチャルボーイもまさにそうですよね。1995年7月21日に発売です。

橋下さんバーチャルボーイのゲームも作りましたね。バーチャルボーイはRISC型CPUのV810を搭載していたし、それにC言語も出てきていたんですけど、私はアセンブラにこだわって作っていましたね。

常連さん1994年にはプレイステーションとかセガサターンも発売されているけど、プログラマーはアセンブラにこだわりがあって「俺はアセンブラで作るぞ!」っていう人がけっこういましたね(笑)。

橋下さんまさに私もそうでした(笑)。Cで作っているプログラマーと3Dのラインをどれぐらい出るかなんていう勝負したりもしましたよ。

常連さん「せめて一部分だけでもアセンブラで組んでやる!」なんて思ったり(笑)。

橋下さんアセンブラは何というか“細かなところまで自分でコントロールしている”という感覚があるんですよね。かゆいところに手が届くから、できればアセンブラでやりたくて……。あのころはライブラリを使うなんていうのは頭の片隅にもなかったですね。

――パックスソフトニカではファミコンの『MOTHER』も開発を担当されていますよね。

橋下さんうちですね。糸井重里さんが『MOTHER』の企画を任天堂に持っていったときに、ではどこで開発するのかという話で、パックスソフトニカになったんです。私は別のプロジェクトをやっていたので残念ながら直接関わっていないのですが、パックスソフトニカで請け負ったんですよ。

――なるほど、『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』の前は社員が橋下さんだけになっていたということでしたが、任天堂さんのプロジェクトを請け負っていくなかで人が増えていったのですよね?

橋下さんそうですそうです。『MOTHER』のころだと20人ぐらい在籍していました。

――社員が自分だけのところから人が増えて、任天堂の最先端のプロジェクト開発を行ったり、『MOTHER』を手がけるようになったり、橋下さんとともにパックスソフトニカも波瀾万丈だったんですね。

橋下さんそうですね。『MOTHER』はいまもこんなに愛される名作になるとは、当時は想像していなかったですけどね(笑)。

――2000年ごろまで任天堂さんと協力して開発をされていたということですが、その後はどのような活動をされたのですか?

橋下さん開発を引退してからはいわゆる専門学校でゲーム開発を教えています。2000年ごろはエニックスが経営していたエニックスゲームスクール、当時のデジタルエンタテインメントアカデミーで教えていて、その後も大学で教えたりと教育系ですね。

――いまはどちらで教えていらっしゃるのでしょう?

橋下さんいまはクラーク記念国際高等学校の秋葉原ITキャンパスでゲームプログラミングコースで教えています。

――なるほど。いまも後進を育てられる活動をされているわけですね。

常連さん……。

――常連さん? どうしたんですか神妙な顔をして。もっとほら、いつもみたいにいろいろ聞きたいことを聞いたりしていいんですよ?

常連さんいやあ、俺の世代からでも雲の上の人ですし、お話も波瀾万丈ですごいし、いまも教育分野で活動されているしで、もう何も言うことがないよー(涙)。

橋下さん(笑)。

――さすがの常連さんも今回はおとなしくなってしまいましたね(笑)。それでは最後に、エニックスのゲームコンテストをきっかけに人生が変わって、それからゲーム開発にどっぷりと関わられてきた、その人生を振り返って、どのようなことを思われてるのか、お聞かせいただけますでしょうか。

橋下さん私たちが子どもだった昭和30年代はテレビゲームはおろか物がなくて、自分たちで遊びを作って遊んでいたんですよね。私はそれをゲームという題材でもそのままやってきたんですよね。苦労もたくさんしましたけど楽しかったですよ。

いまの子どもたちは、遊ぶツールも、その遊びかたすらもどこかから与えられる環境になってしまっていると思うのですが、そういう消費だけではなく、想像力や発想力を養って、世の中を驚かせるようなものを生み出してほしいなと思います。そのお手伝いをこれからも教育分野などでしていきたいな思いますね。

――ありがとうございました。またのご来店、お待ちしております。

本日語られたゲームはこのハードでプレイできます!

『ぺんぎんくんWARS』

ファミコン版をプレイする方法は実機しかないが、アーケード版については、『アーケードアーカイブス ぺんぎんくんWARS』がハムスターよりNintendo Switch/プレイステーション4にて配信されている。

また、シティコネクションより新作である『ぺんぎんくんギラギラWARS』が、2017年にNintendo Switch版が、2019年にプレイステーション4版が配信されている。

『バレーボール』

Nintendo Switch OnlineとWii U用バーチャルコンソールでそれぞれ配信中。

『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』

Wii U用バーチャルコンソールとニンテンドー3DS用バーチャルコンソールにてそれぞれ配信中。

最後に、本日お話を聞かせていただきました橋下様より告知です

現在、素晴らしい仲間と、ゲーム&ウォッチ風のゲーム作りをテーマとした、プログラミング学習ソフトを開発しています。

ゲーム&ウォッチは表示や仕組みなどシンプルですが、数多くのタイトルが発表され、長年親しまれてきました。現在は素晴らしい表示能力、処理能力のある環境がありますが、ゲームの原点は、発想力、創造力だと思います。

目的を持って、プログラミングを学んで、ゲーム作りを通じて、問題解決能力を育んでほしいと思っています。一日でも早く、完成させて多くの人たちにプログラミングの楽しさを届けたいですね。

「あのゲームの話をしたい!」という方を募集中!

ゲームの思い出談話室“Hello, my friend”では、「あのゲームの話をしたい!(ついでに宣伝もしたい!)」という、“ゲーム業界で活躍されている人や著名人様”のご出演をお待ちしております。ご希望の方はぜひ、山村智美(@PommTomo)にお気軽にご連絡・ご相談ください。