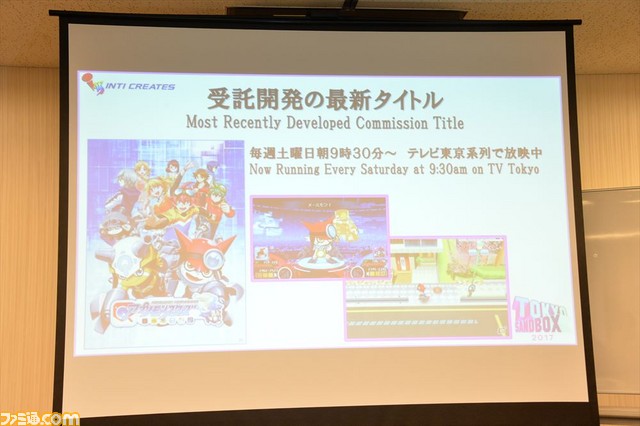

『アプリモンスター』でも有名

2017年5月10日から14日まで、インディーゲームのイベント“TOKYO SANDBOX 2017”が開催。5月10~12日には、開発者向けのサミット“PUSH(プッシュ)”がTKPガーデンシティ渋谷で開催された。ここでは、5月12日に行われた、インティ・クリエイツ代表取締役社長・會津卓也氏の講演の模様をリポートしよう。

會津氏の講演のタイトルは、“ゲーム開発とデジタル販売の実態”。開発者の立場から、パッケージ販売ではなくデジタル販売を選択した経緯や、販売実績などの現状が語られた。

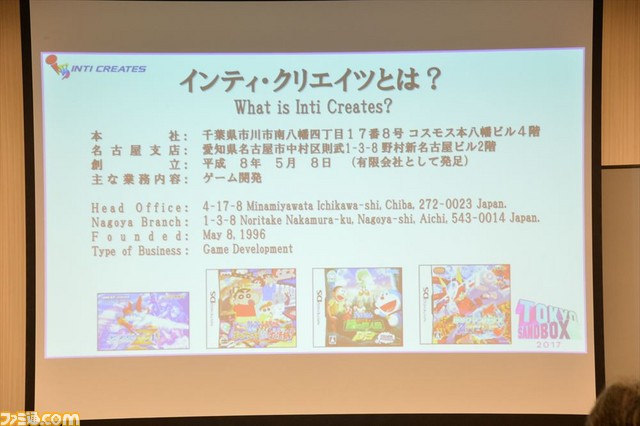

インティ・クリエイツは、もともとカプコンでプログラマーとして働いていた會津氏が、1996年に設立したゲーム制作会社。当初はプログラムもしながら社長業をこなしていたが、現在はプログラムは止め、プロデュースに徹しているという。冒頭ではまず、インティ・クリエイツがどういった会社なのかが、開発タイトルとともに紹介された。最近では、『アプリモンスター』が有名だ。

デジタル販売のきっかけは?

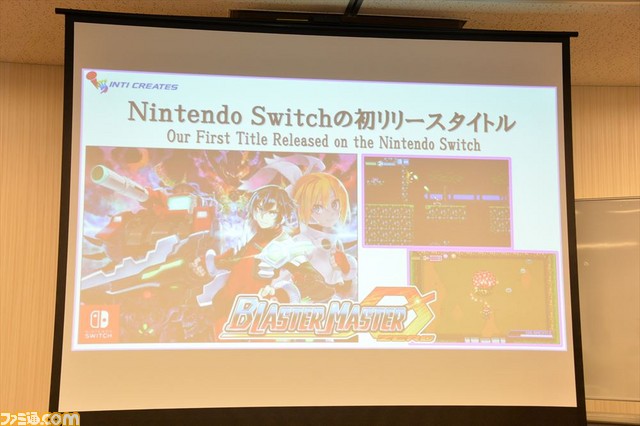

Nintendo Switchでリリースされた『ブラスターマスター ゼロ』をはじめ、同社が出している自己資金開発タイトルは、そのほとんどがデジタルリリースになっている。会社紹介に続いて會津氏は、なぜデジタル販売の作品を作ろうと思ったのかという、そのきっかけに触れた。

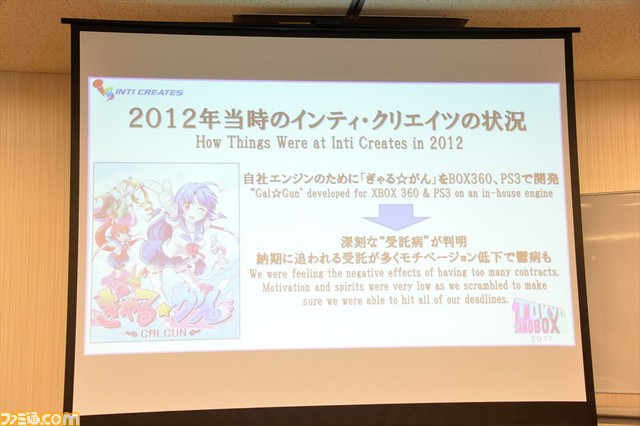

ここでまず説明されたのが、2012年当時のインティ・クリエイツの状況だ。当時は『ぎゃる☆がん』というタイトルを制作中だったが、制作スタッフは大きな課題に直面していたという。

「“受託病”とでも言いましょうか。納期さえ守ればいい、みたいな考えが蔓延し、モチベーションも低下しました」(會津氏)。

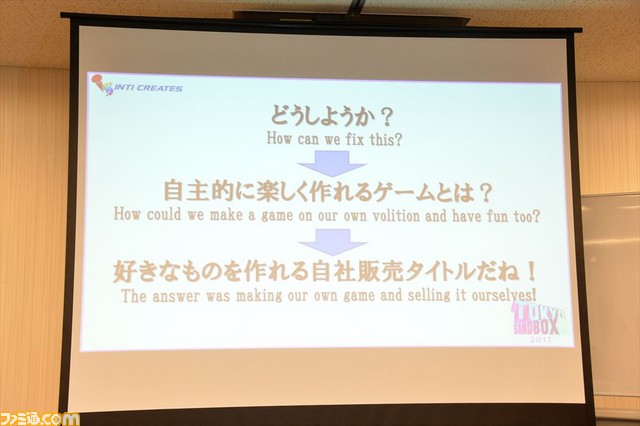

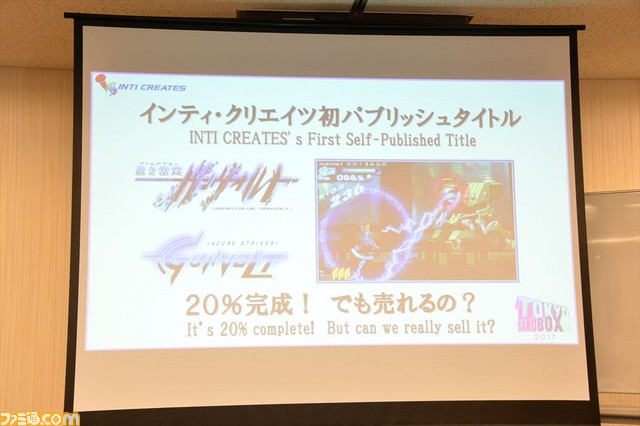

そこで対策を考えて會津氏が得た結論は、自主的に楽しく作れるゲームを作っていこう、ということ。“受託病”を直すには、受託ではないゲーム、自社販売のゲームを作るしかない。そこで制作に踏み切ったのが、初のパブリッシュタイトルとなる『蒼き雷霆ガンヴォルト』だ。

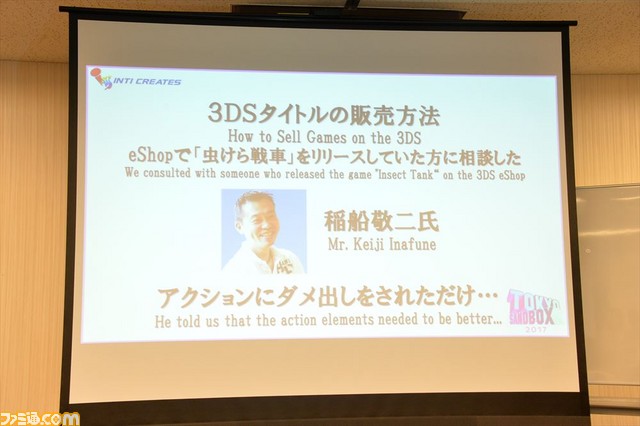

開発が進むなか、スタッフは疑問を抱く。それはシンプルに「コレは売れるのか?」ということ。會津氏はデジタル販売の可能性も考えながら、eShopで作品をリリースしていた稲船敬二氏に、販売方法についてアドバイスを仰いだという。

「でも返事としては、アクションにダメ出しされただけ(笑)。それどころかぜんぜん違う話で、Kickstarterをやらない? と持ちかけられました」(會津氏)。

そうしたなか、會津氏がデジタル販売をすると決断したのは、シアトルで行われていたイベント“PAX Prime”でのこと。“Indie MEGABOOTH”というインディーズのコーナーに、すごく衝撃を受けたのだそうだ。

「昔の日本のゲームのように懐かしく、みんなが楽しそうに作っていて、楽しそうに遊んでいる。それを販売している彼らの姿を見たら、これがゲームのいちばん楽しい姿なんじゃないかと思えたんですね。アメリカのインディーシーンでこれが受けているのであれば、eShopであったとしても、ある程度いけるのではと思い、デジタル販売を決意しました」(會津氏)。

そんな経緯で2014年8月に発売された『蒼き雷霆ガンヴォルト』は、2017年5月現在、18万ダウンロードのヒットを記録しているという。

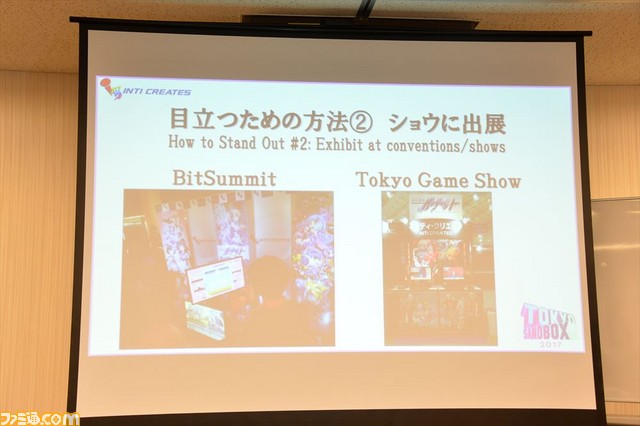

會津氏によると、『蒼き雷霆ガンヴォルト』の販売にあたっては、さまざまな施策を行ったという。コミュニティー運営を重視することはもちろん、積極的なライブ配信の活用、イベントへの積極的な出展などで、認知度のアップに務めたとのこと。加えて會津氏が挙げたポイントは、ファン向けのグッズ展開だ。

「グッズを作成してイベントなどで販売すれば、ある程度費用が相殺できます。在庫が出ても、自社のダイレクトショップなどで対応できますしね。また単にお金の問題ではなく、Tシャツなどのグッズを身に着けたユーザーがSNSなどでタイトルを拡散してくれるということも、大きなメリットだと思います」(會津氏)。

続編のリリースで課題を発見

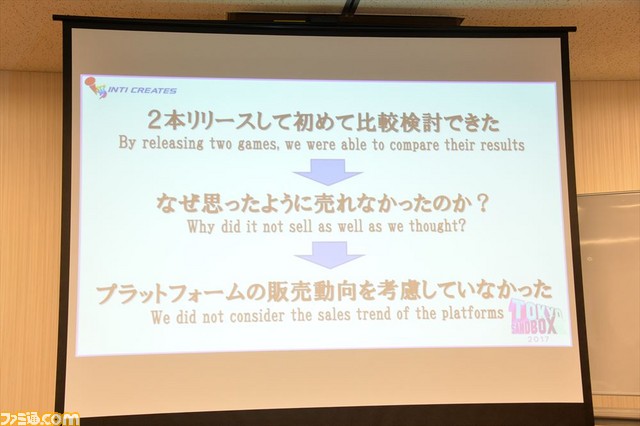

順調な売り上げで手ごたえをつかんだ會津氏は、シリーズ2作目となる『蒼き雷霆ガンヴォルト 爪』を2016年8月にリリース。だがこちらは、38000ダウンロードと結果は芳しくなかった。

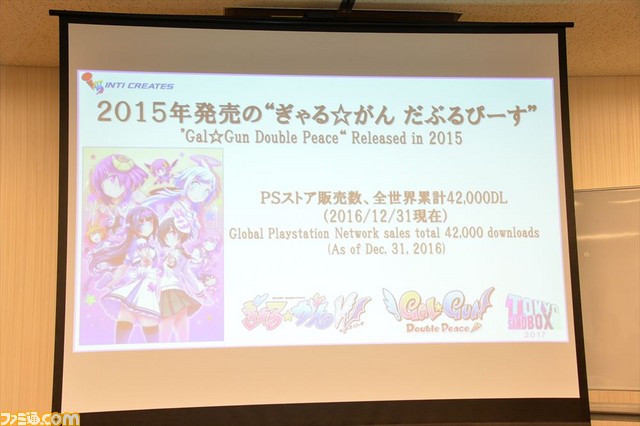

「売れなかった原因に気づくまで、非常に時間がかかりました」と、會津氏は振り返る。ちなみに2015年発売の別タイトル『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』は、パッケージ版がありながらも42000ダウンロードと販売数を伸ばしていた。ということは、単にデジタル販売の市場縮小などといった全体的な理由ではない。

そこで會津氏が出した結論は、「プラットフォームの販売動向を考慮していなかったのがまずかった」ということ。自分の好みでプラットフォームを決めたり、「『1』がこのハードだから『2』もそれでいいだろう」と安易に決めたりする場合があるが、その危うさを再認識したそうだ。

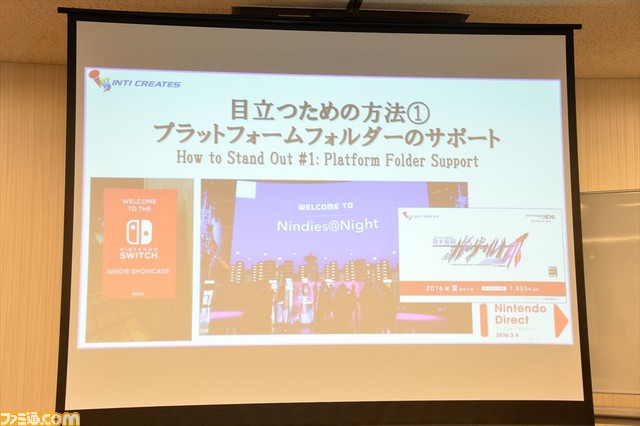

またここでは余談として、リリースタイトルが“目立つための方法”も紹介された。時間が押していたために、スライドを流したのみの駆け足解説だったが、以下がそのスライド画面4点となる。

最新作はNintendo Switchで勝負に挑む

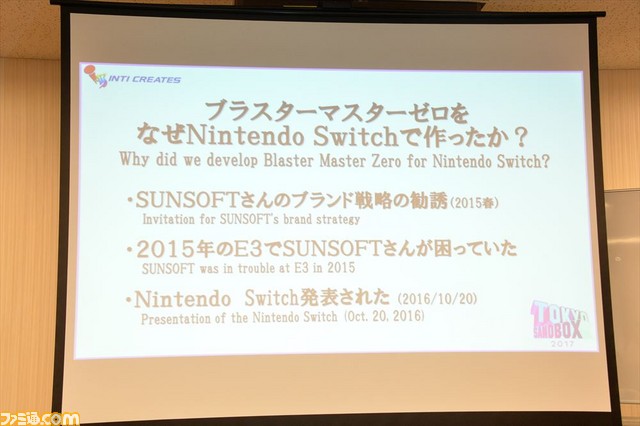

會津氏が最後に語ったのは、先の“目立つための方法”でもあった、Nintendo Switchという新ハードでのリリースについて。ここで紹介されたのは、『ブラスターマスター ゼロ』をなぜNintendo Switchで作ったのかという、その経緯だ。

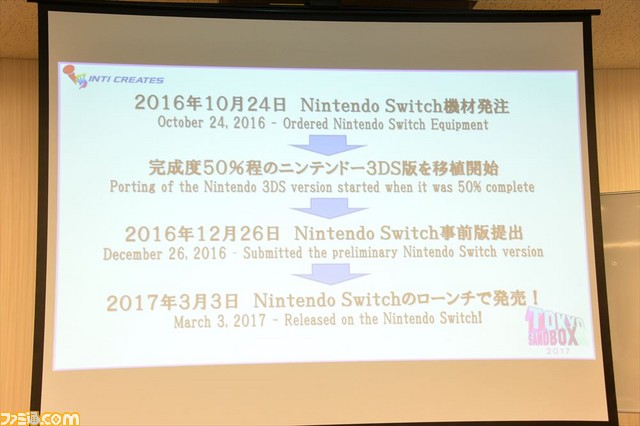

同タイトルについては、まずサンソフトから制作の誘いがあり、その後2015年のE3でたまたまサンソフトと任天堂の関係者がいるところに立ち合った縁などもあり、制作自体は決定していた。プラットフォームについては迷っていたところ、2016年10月にNintendo Switchが発表。會津氏は速攻で、10月24日にその開発機材を発注したという。

開発機材が到着後、すぐにニンテンドー3DS版の移植作業を開始。最終的に、2017年3月3日の、Nintendo Switchのローンチタイトルとしてのリリースにこぎつけた。會津氏いわく、「Nintendo Switchでの開発は、とてもやりやすかったです」とのことだ。

ここで會津氏は、開発に役立つサイトとして、“Nintendo Developer Portal”をスライドで紹介。これにより誰でもが手軽にサードパーティーになれると、アドバイスを送った。

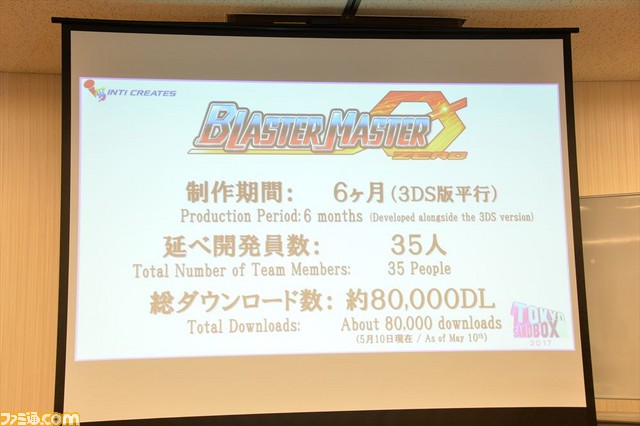

講演の締めとして會津氏が最後に紹介したのは、『ブラスターマスター ゼロ』の開発データ。制作期間や開発人数などが公開されたほか、ダウンロード数などの貴重なデータも公開された。

ラストに會津氏は「まだ、ある程度タイトル数が少ないNintendo Switchは、いまが狙い目かと思っています」とコメント。加えて「来週開催される A 5th Of BitSummitで、2本のNintendo Switch向けタイトルを発表する予定です。よろいくお願いします!」と、告知スピーチで講演を締めくくった。

[TOKYO SANDBOX 2017関連記事]

・インディーゲームの複合イベントが開幕! 角川ゲームスの安田社長が基調講演で“日本のゲーム産業に対する大いなる誤解”を語る

・VRが新たなUIの未来を切り拓く! VRコンテンツのトップクリエイターが描く“空間UI”の可能性

・パルマー・ラッキー氏が語るVRの未来と、そしてコスプレ愛

・「2週間以内に新たな“神話構想”を発表します」 竹安佐和記氏が『エルシャダイ』のいままでとこれからを語る

・国産ゲームをいかにして欧米マーケットで盛り上げていくのか? 課題と可能性が垣間見えたパネルセッションをリポート

・モバイルからVR開発に転身した『キャンディークラッシュ』の生みの親が自身の経験を語る(ファミ通App)

・VRゲーム開発者が語る日本のインディーVRゲームを世界に広める方法とは?(ファミ通App)

・インディーゲームの成功者である『クロッシーロード』開発者に聞くゲーム作りのイロハ(ファミ通App)