第1作が1993年にアーケードで稼動し、2020年まで27年もの間ファンに愛され続けている剣戟対戦格闘ゲーム『サムライスピリッツ』シリーズ。ファミ通.comでは、『サムライスピリッツ ネオジオコレクション』のプレイステーション4版とNintendo Switch版の発売を記念して、『サムライスピリッツ』に多大な影響を受けたファンの方を直撃。その半生から『サムライスピリッツ』の魅力を紐解く“熱狂サムライ絵巻”をお届けしている。

第2回となる今回は、『サムライスピリッツ』とともに青春時代を生き、いまもなおその青春時代が続いているという、熱狂的なファンであるべほまそさんを取材。現在は『サムスピ』好きが興じて、『サムスピ』の魅力をより多くの人に伝えるために“初心者救済サイト”を運営する傍ら、ゲーセンミカドで大会を開催してファンコミュニティーを盛り上げるイベンターとして活躍している。そんなべほまそさんに『サムスピ』との出会いからその魅力を語っていただいた。

べほまそ

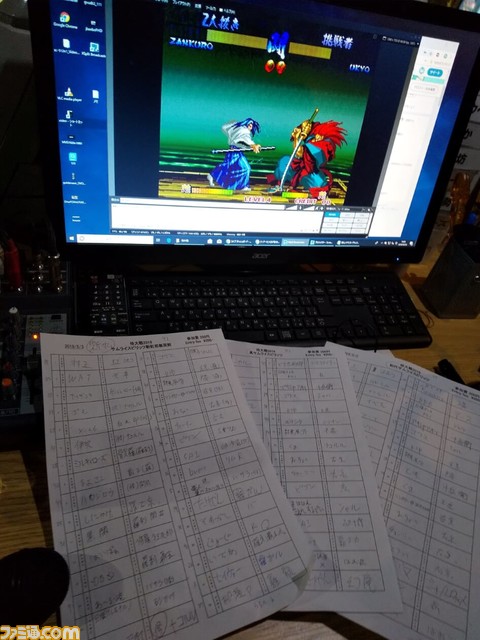

“高田馬場ゲーセンミカド”で行われている『サムライスピリッツ』シリーズのユーザー大会“侍大戦”の主催を筆頭に、さまざまなイベントの企画・運営を行う『サムライスピリッツ』シーンの盛り上げ役。

シリーズ作品の新規参入者向けに“初心者救済サイト”も運営しており、コミュニティーの拡大や活性化のために幅広い取り組みを行っている。

2020年には自身が所属するサークルにて『サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣』稼動25周年を記念するアンソロジー企画を立ち上げている。

べほまそさんTwitter:@behomaso

※サムライスピリッツシリーズ初心者救済サイト

※『サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣』稼動25周年記念アンソロジー企画『無双絢乱』サイト

※べほまそさんアイコン提供:さりぴさん

#侍大戦2019 、四日間、前代未聞の発売前大会を含む全12種目に亘る闘い、以上終了!ありがとうございました!

本当に多くの人に助けられ、サムライプレイヤーたちの協力に支えられ円滑に運営進行できました。超感謝!最高!

年に一度の… https://t.co/dBFoEApz00

— べほまそ (@behomaso)

2019-05-06 20:43:03

今年の祭りは、これにて終了。これから一年、サムライたちは刃を研ぐ時期。

馬場や池袋ミカド、中野TRF、ポート浜松や八事、大阪コーハツや福岡和白ジーカム、奥州テクノワールド等々……各地で、サムライたちが、日々の対戦を続けていく。この… https://t.co/e59c4dMaUI

— べほまそ (@behomaso)

2019-05-06 21:18:49

べほまそさんはゲーセンミカドで、『サムライスピリッツ』シリーズの大型大会などを運営し、ユーザーコミュニティーの橋渡し役を担っている。

『サムスピ』の魅力は“和風ファンタジー”であること。他の格闘ゲームと比べたときの“異物感”が強烈な印象として残った

ーー“熱狂サムライ絵巻”第2回となる今回は、イベンターという立場から『サムスピ』シーンやユーザーコミュニティーを支え続けている“べほまそ”さんにお話を伺いたいと思います。

べほまそお声がけいただいてありがとうございます。このインタビューをすごく楽しみにしていました。

――べほまそさんは、大会や対戦会などのイベントを長い間主催されているそうですが、イベントの企画や運営は簡単ではなく、たくさんの熱量が必要だと思います。『サムスピ』にそこまでのめり込むようになったのは、どういった経緯なのでしょうか?

べほまそきっかけはいくつかあったんですけど、ひとつは1994年に稼動した『真サムライスピリッツ』が登場したころに読んだ小説ですね。ゲーム雑誌に掲載されていて、当時はまだゲーム内ではわからなかったキャラクターの設定や世界観がサイドストーリーとして掘り下げられていたんですが、これがとてもおもしろかったんですよ。

――『サムスピ』に触れたのもそのときが初めてですか?

べほまそ『サムスピ』を最初に目にしたのは、1993年に稼動した初代『サムライスピリッツ』です。小学生のころでした。当時の格闘ゲームは『ストリートファイターII』や『餓狼伝説』といった“世界で行われる異種格闘技戦”という設定が多かったと思うんですけど、それに比べると『サムスピ』は日本を舞台にした時代劇のような世界観だったので、すごく目を惹きましたね。

いまでも思うんですけど、『サムスピ』の魅力は“和風ファンタジー”であることだと思うんですよ。ステージによってはBGMがほとんどなくて、まさに侍同士の戦いという感じですし、キャラクターの見た目が奇抜だったりとほかの格闘ゲームとは一線を画すものがあったと思います。

それが当時の子ども心に強い“異物感”として印象に残っていました。その流れから『サムスピ』の小説に出会ったことで、その世界観が一気に広がって「すごい! おもしろい!」と思ったんです。これがのめり込むようになった瞬間です。

――当時プレイしたときのゲーム性や対戦の思い出ではなく、キャラクターや世界観に惹きつけられたんですね。

べほまそ当たり前ですけど、小学生は大人と違って使えるお金が少ないじゃないですか。だから、ゲームセンターで好きなだけプレイするというのは無理だったので、自然とキャラクターのバックグラウンドといった設定のほうに興味が向いていきました。

ネオジオCDのころはローディング中に英単語を覚えていました(笑)

――プレイヤーとしては歴代作品をどれくらい遊んだのでしょうか?

べほまそ遊んだ経験で言えば、全作品をリアルタイムで追っていました。頻繁に対戦し始めたのは『サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣』(1995年)や『サムライスピリッツ 天草降臨』(1996年)のころですね。当時、ネオジオCDを持っていたので、それで友達と家で遊んでいました。

――ネオジオCDとはまた懐かしいですね。

べほまそネオジオCDは、ROM版と比べるとローディング時間がメチャクチャ長くて、あの時間に勉強をするのが『サムスピ』大好き中学生のたしなみでしたね(笑)。ローディングのたびに英単語を覚えたり。あれがなかったら遊びすぎてしまったかもしれないので、学生としての本分と遊びを両立できたのはネオジオCDのおかげだと思います(笑)。

――ローディング中に勉強するとは(笑)。

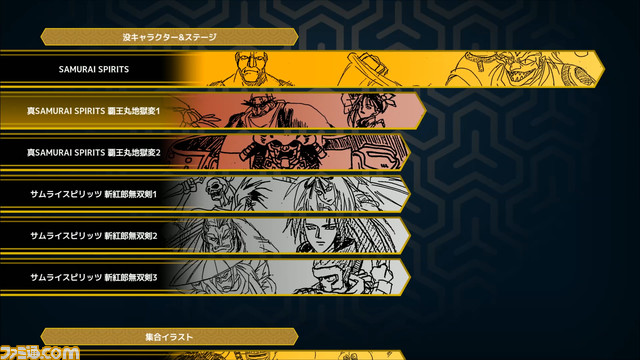

べほまそさすがに本格的な勉強ではありませんけど(笑)。じつはネオジオCDのローディング画面は、それ自体も隠れた魅力のひとつだったんですよ。『斬紅郎無双剣』のローディング画面は描き下ろしイラストがアニメーションとして流れたりと、とても凝った作りになっていたんです。

――それはすごいファンサービスですよね。

べほまそちなみに、そのイラストは『サムライスピリッツ ネオジオコレクション』のギャラリーにもなかったと思います。今後アップデートなどで追加されたらすごくうれしいですね。

作品ごとに縦割りされたファンたちの“橋渡し”が役割

――学生のころから欠かさずシリーズすべてをリアルタイムで追ってきたとなると、2020年現在で“27年選手”となるべほまそさんですが、いまのように大会を企画したり運営したりするようになったのは、どういった経緯からなのでしょうか?

べほまそきっかけは2005年に発売した「サムライスピリッツ 天下一剣客伝」のころですね。ネオジオではなくアトミスウェイブ基板なので、残念ながら『サムライスピリッツ ネオジオコレクション』に入っていない作品なのですが、この作品を『バーチャファイター』の聖地として有名な町田の『ビートライブ』というゲームセンターのコミュニティーで遊んでいたんです。

――『天下一剣客伝』と言えば、格闘ゲーム大会の祭典“闘劇(※)”でも採用されていましたよね。当時は、闘劇を節目に遊ぶタイトルが変わっていくような流れもあったように感じます。

※2003年~2012年にかけて、エンターブレイン(当時)が主催した全国規模の格闘ゲーム大会。複数タイトル合同で行う形式は、当時としては画期的だった。

べほまそそうなんです。開催タイトルとして採用されると闘劇に向けていろんなプレイヤーが遊ぶんですが、それが終わってしまうとつぎのタイトルに流れてしまうことが多かったと思います。

僕らは『サムスピ』が好きな集まりだったので、闘劇後も『サムスピ』を続けていて、「来週は何して遊ぼうか?」というところから「旧作も遊ぼうぜ!」という感じで、旧作を掘り起こすムーブメントが起こりました。

ビートライブはイベントの開催にすごく協力的なお店だったので、せっかくみんなで遊ぶならと、お店に「旧作の大会をやりたい!」と打診したら快くOKをもらえたんです。そこで大会の企画や運営、実況をやり始めたのがスタートですね。

――当時のプレイヤーたちの熱量や文化が、いまなお行われるイベントにつながっているのはとても素敵な話ですね。

べほまそただ、あくまで僕たちのコミュニティーがそうだっただけで、当時から全国各地、各作品においてそれぞれの“サムスピ文化”がありました。

関西には初代『サムスピ』をひたすらやり続けるコミュニティーがありますし、『真サム』では少し違った形のコミュニティーがあったりと、同じ『サムスピ』ファンでも、作品ごとに流れがあり、それぞれのプレイヤーで担当する作品が異なりました。

――それはおもしろいですね。我々はつい“サムスピ勢”と一括りにしてしまいがちですが、『サムスピ』という長い歴史の中でいくつもの流れがあるんですね。

べほまそそうなんです。だから、シリーズ全タイトルを競技種目にした大会「侍大戦」では、外から見れば同じ“サムスピファン”なのに、少しずつ異なるコミュニティーが一同に集まって交流するのが魅力なんですよ。

僕も運営に携わっている大会なんですけど、「『真サム』がメインだけど、『天草降臨』もちょっと参加してみようかな?」といったところから、ゲームとしての新しい魅力の発見や、別タイトルを遊ぶ人同士のつながりができる瞬間に立ち会えたんです。そういった作品ごとに分かれたファンコミュニティーの“橋渡し”をするというのが、イベンターとしての役割であり、喜びであると感じました。

――“好きなコンテンツ”で人とのつながりができるというのは、理想的ですよね。一方でイベント運営は苦労も多いと思いますが、何か印象的なことはありますか?

べほまそ正直なところ、苦労はあまりないんですよ。ゲームセンターの大会は、昨今のeスポーツ大会と比べると、結構ラフなんです。実況するにしても、各作品の“博士的なポジション”の人にその場で声をかけてやってもらいますし、その場に集まるみんなの協力で成り立っています。

また、何しろゲームセンター側の手助けが大きいです。ゲーム筐体はもちろん、必要な機材や環境というのはゲームセンター側がすべて準備してくれています。大会以外のときもそうなんですけど、みんなが楽しく遊べる環境をつねに用意してくれているというのは、とても大変なことだと思うので、感謝しかありません。

いまは新型コロナウイルスの関係でオフラインイベントを行うことは難しく、ゲームセンターも苦境に立たされています。僕らがホームゲーセンにしている“ゲーセンミカド”さんは、クラウドファンディングで目標額を集めることに成功していましたが、あれはふだんから我々みたいなプレイヤーに寄り添ってくれた“信用の貯金”があるからこそだと思います。いまどき、旧作と呼ばれるような作品を好きなように遊ばせてくれるお店は、全国的にみてもほとんどないので、いまの苦しい状況を乗り越えてまた盛り上げていきたいですね。

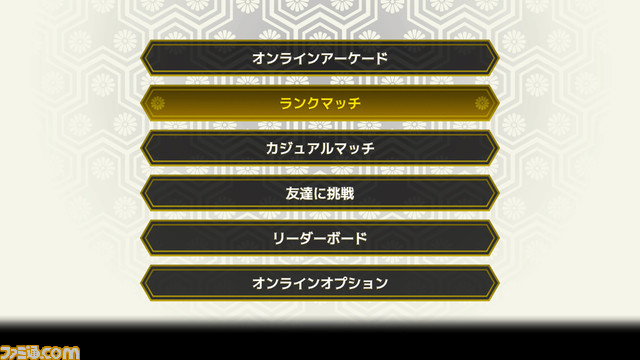

それまでは『ネオジオコレクション』でオンライン対戦をしたり、新しく『サムスピ』を始める人たちに初心者攻略などを知ってもらうことで、少しでも楽しめるようなコミュニティーの維持をしていきたいですね。

――この状況下で『ネオジオコレクション』がコミュニティーの維持にひと役買っているということなんですね。べほまそさんはPC版をすでにプレイされているようで、実際に遊んでみた印象はいかがでしたか?

べほまそまず、各作品が完全移植というのが素晴らしいですよ。しかも、オンライン対戦で離れたプレイヤーとも対戦できるというのが、ゲームセンターで遊んでいた僕たちにとってはやっぱりうれしいですね。実際に遊んでみると「あ、このプレイヤー知ってる!」というマッチングが多かったです。

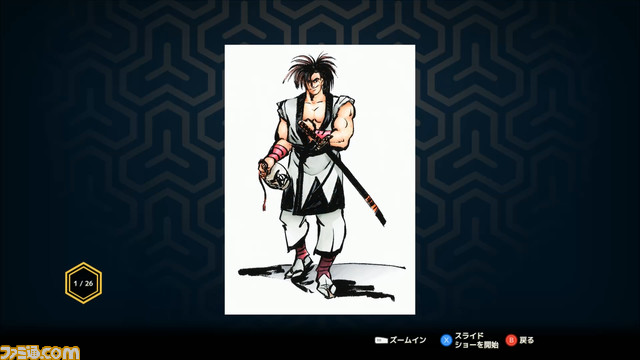

そして、なにより“ミュージアム”のボリュームとこだわりには感動しました。長年ストーリーや世界観を追うために、数多くの設定資料や関連書籍を追ってきた身からしても「コレはヤバイ!」と思わされました。『サムスピ』ファンなら絶対に買った方がいいと思います。

――べほまそさんが仰るとよりいっそう説得力を感じますね。『サムスピ』はもちろん、コミュニティーも愛する熱量というのを今回のインタビューで感じさせていただいたわけですが、次が最後の質問になります。「あなたにとってのサムライスピリッツ」とはなんでしょうか?

べほまそコレは難しいですけど“いまでも続く青春”でしょうか。多くの人にとって青春は過去の甘酸っぱいものであると思うんですけど、僕にとっては青春時代に遊んでいたものが、いまでもその形を変えずに楽しめているんですよ。これはもしかしたら、とても幸せなことなんじゃないかと。

僕だけじゃなく、いまでもゲームの研究を続けているプレイヤーはおじいさん、おばあさんになっても続けていると思いますよ。もしかしたら、これから数年後に新しいテクニックや攻略が見つかるかもしないですし……。ひとつのものを続けていく中で起こる“時代の変化”を感じることが楽しみでもあります。

――“時代の変化”というのは、これからも『サムスピ』を続けることが当然だという立場の発想ですね。

べほまそそこに同じようなプレイヤーがいて、数十年の年季が入った“強斬り”が放たれるのかと思うとわくわくする話ですよね。数十年後には、数十年後の時代に沿ったコミュニティーがあるでしょうから、“老人ホーム対抗戦”みたいな形で橋渡しができるといいですね(笑)。

本日『サムライスピリッツ ネオジオコレクション』のプレイステーション4版とNintendo Switch版が発売!

“NEOGEO”で発売された『サムライスピリッツ』シリーズ6タイトルに、幻の未発売作品を加えた計7タイトルを収録。さらに、全タイトル対応の“オンライン対戦機能”、イラストや楽曲が楽しめる充実の“ミュージアム”なども新たに実装した至高のコレクションだ。さらに、ダウンロード版は早期購入割引として8月20日まで10%OFFで販売中。この機会をお見逃しなく!

熱狂サムライ絵巻

熱狂サムライ絵巻過去記事