セガゲームスより2017年11月9日に発売となったハイスピードアクション『ソニックフォース』。セガを代表するキャラクターであるソニックの最新タイトルということで期待が集まった本作が、その仕上がりはどのようになったのか。発売からやや経ってしまったが、その分じっくりと遊んだうえでの濃厚レビューをお届けする。なお、本稿はプレイステーション4版をプレイしてのレビューとなる。

ソニックチームが手がけた正当な血脈

本題に入る前に、少し本作の成り立ちを説明しておきたい。1991年に発売された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』からシリーズの歴史を重ねてきた『ソニック』シリーズだが、大雑把に分類すると社内開発スタッフが手掛けたものと、それ以外となる。前者は『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』の1~3作目、『ソニック&ナックルズ』、『ソニックアドベンチャー』1~2、『ソニックワールドアドベンチャー』、『ソニックカラーズ』らが該当する。

それらを手掛けてきた開発スタッフは一貫して“ソニックチーム”と呼ばれ、人員の入れ替わりこそあったものの、ずっと『ソニック』というゲームとそのキャラクターを守り続けてきた。そのソニックチームが2013年発売の『ソニック ロストワールド』(Wii U/ニンテンドー3DS)以来、久々に開発するのが『ソニックフォース』。つまり本作は、4年ぶりに発売される“本家本元のソニック”というワケだ。もちろん、本家が手掛けたらスゴイ、本家だからオモシロいと言うつもりは毛頭ないが、これまでのシリーズに注ぎ込まれてきたノウハウやエッセンスといった、いわば“ソニックDNA”が一番色濃く生きているタイトルであることは、前置きとして皆さんに知っておいてもらいたい。

異なるテイストのハイスピードアクション

肝心のゲームについてだが、3つのプレイスタイルが存在するのは既報にあるとおり。ストーリーを進めるごとに、“モダン”、“クラシック”、“アバター”(+タッグ)と、それぞれのスタイルで進めるステージが出現していく。

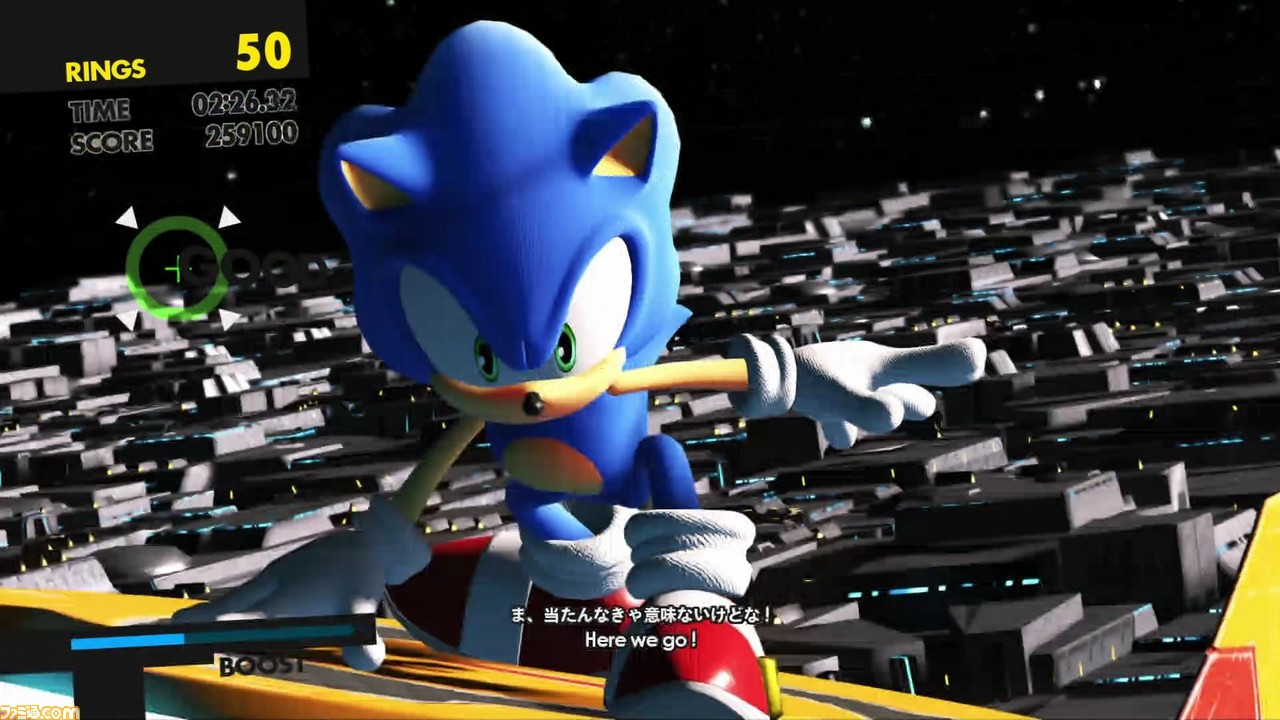

モダンソニックは、画面の奥や横方向へと進んでいく3Dアクション。ソニック本人による軽快なしゃべりBGMに、画面がダイナミックに変化していくスピーディーなアクションが楽しめる。以前シリーズをプレイしていた人には『ソニックアドベンチャー』以降のテイストだと言えばわかりやすいだろうか。

モダンスタイルでの遊びは、ステージを進む途中に出現する敵やギミックを攻略しながらゴールを目指すというもの。ジャンプやスライディング、ホーミングアタックといったアクションを駆使しながら、ノンストップでステージを駆け抜けていくのはとっても爽快。失敗すればミスとなる瞬時の判断を迫られる場面が多く、もとよりのゲームスピードの速さとあわせてスリリングなアクションが楽しめる。

モダンスタイルのキモとなるのがブースト。もとよりハイスピードなソニックの動きだが、それを一気に最高速まで引き上げるアクションだ。ブーストはアイテム獲得などで増えるゲージを消費して行い、その最中は敵を蹴散らながら進むことができる。ともすれば自分の位置を見失ってしまいそうになる高速度の中、どのタイミングで使うかの判断は(タイムアタックを含む)ステージ攻略の重要なポイントとなる。

クラシックソニックはその名が示すように、セガの懐かしのゲーム機・メガドライブ用にリリースされた『ソニック』の、横スクロールタイプアクションをベースとした遊び。画面の右側にあるゴールを目指してステージをひたすらに目指すというルールで、またジャンプボタン+方向キーですべてのアクションがくり出せると、とにかくシンプルでわかりやすいのが特徴だ。

ゲームがシンプルな分、遊びのテンポはモダンよりカチッとしてる。ステージのところどころに正確な操作が必要とされるギミックが用意されていて、ときには同じ場所を右往左往させられることもある。その分、パイプ内をビュンビュンと転がったり、大砲ですっ飛ばされるといった高速シーンがアクセントとして効いているわけで、たとえるならば、モダンがビートにまかせて勢いで突っ走るハードロックなら、クラシックはハイテンポながらもところどころに聴かせるメロディが用意されたポップスといったところだろうか。

いずれのプレイスタイルにおいても共通しているのが、穴に落下したりギミックに阻まれたりで、即ミスとなる場合がけっこうあることだ。しかし、リトライポイントがこまめに用意されていること、そしてミスしても即座にリトライがスタートする(クリアーランクは下がる)ことで、ゲームの軽快なテンポが損なわれずにいるのは『ソニック』らしいゲームデザインだと感じた。

また、ステージをいかに早くクリアーするかで競うタイムアタックや、ステージ中のルート分岐を把握してシルバー/レッドスターリングといった(ステージクリアーには影響しない)隠しアイテムを獲得していくなどの上級プレイヤー向けの要素も用意されているあたりは、老舗シリーズならではのこなれ具合と言えるだろう。

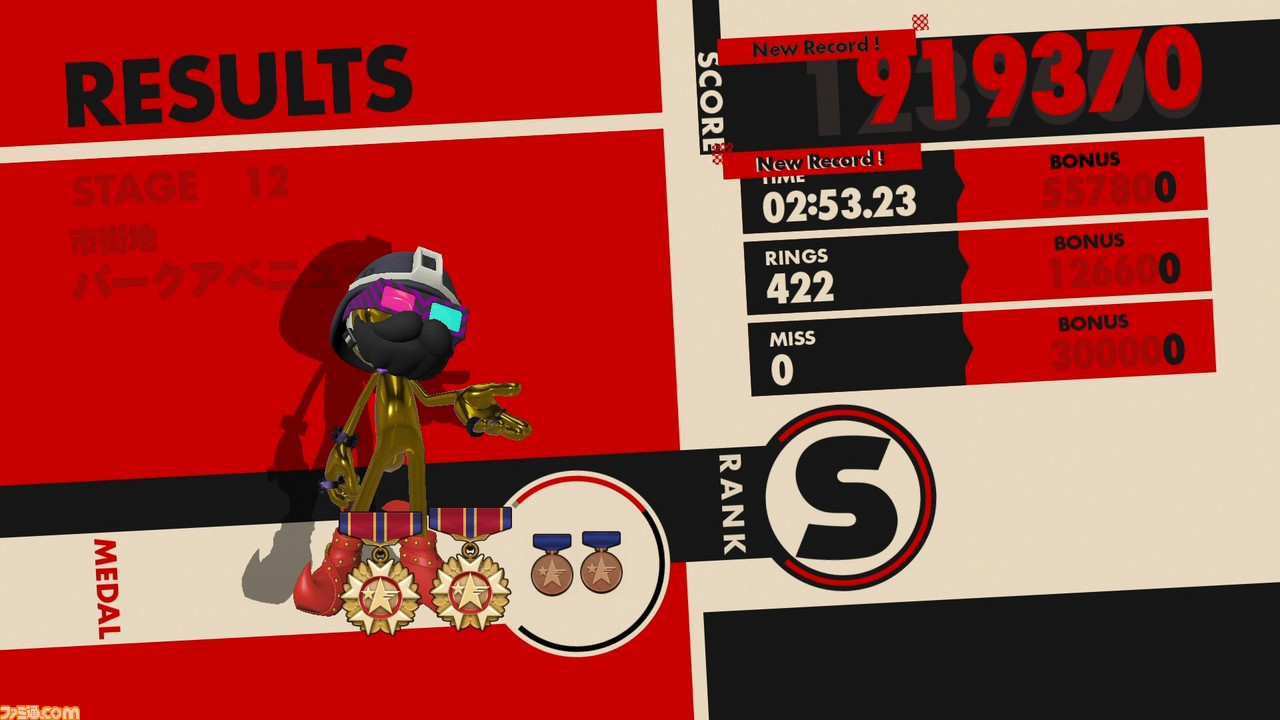

新たな遊びの幅を生み出すアバター

本作の目玉要素といえるプレイスタイル・アバターは、モダンソニックでの遊びを踏まえながらも、ウィスポンという攻撃・移動手段が加わったのが最大の特徴。従来のソニックシリーズではプレイヤーキャラクターが飛び道具を使うことは珍しく、それがまたソニックたち超パワーを持ったヒーローとは違う、一般市民であるという理由付けとして意味をなしている。

複数の種類があるウィスポンは、それぞれに攻撃や移動の方法だけでなく、そのテンポまでがガラリと変化。同じステージを別のウィスポンを使ってプレイすると、まるで「これって別ゲー!?」と感じるほどだ。それは同時に攻略も変化するということで、そのステージに適したウィスポンを試行錯誤するのも楽しみのひとつとなっている。

それらウィスポン、そしてアバターの容姿を変化させるパーツは、ステージクリアーによって入手できる。また、“○秒以内にクリアー”、“Sランクでクリアー”といったミッションを達成することのプラス分もあるため、最初のプレイからザクザクと入手できるのが非常にうれしく、気がつくとカスタマイズ遊びに夢中になってしまっていた。

そんなアバターとモダンソニックが共闘するタッグステージも用意されている。ソニックのブーストやホーミングアタック、アバターのウィスポンが同時に使えるようになるのだが、出色なのがキャラクターの切り替えボタンがないということ。それぞれのアクション操作をすることで自動でキャラクターが切り替わるため、それを意識せずに幅広いアクションが楽しめるのはありそうでなかったシステムではないだろうか。もとよりイマドキのゲームとしては使うボタンの少ないソニックなので、ふたりのキャラクターの操作がくっついても、操作が煩雑になっていないのもいい塩梅だ。

熱さでゲームを牽引する王道ストーリー

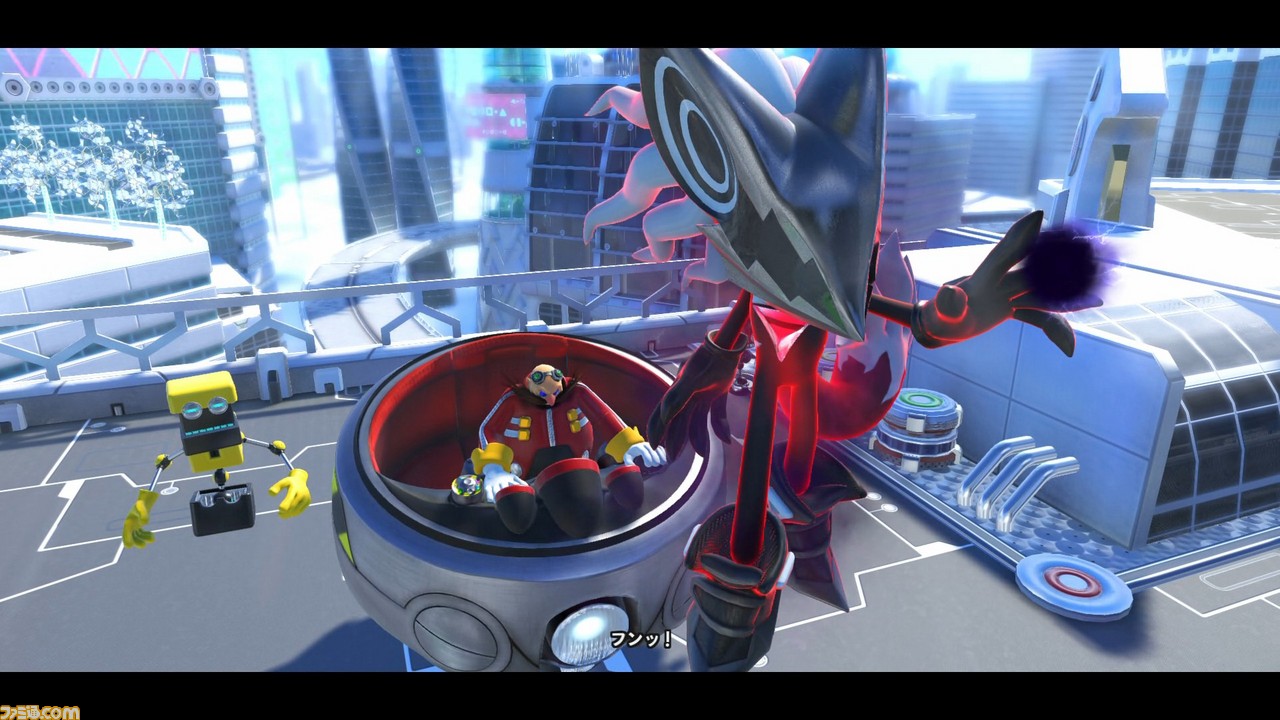

本作のプロデューサーの中村俊氏はこれまでのインタビューなどで“王道”という単語を用いているが、それはここまで述べたゲーム部分だけではなく、ストーリーについても当てはまる。世界の一大事にヒーローたちが力を結集して立ち向かうというのは、拳を握って熱くなれるプロットだし、そこに自分の分身であるアバターがいるというのはゲームならではの体験にほかならない。

ストーリーへの注力ぶりはゲームプレイからも感じられ、ステージごとにどんなシチュエーション(戦況)であるかは、開始前のキャラクターの掛け合いやステージ中での通信でしっかりと理解できる。「なぜ自分はこの状況で戦っているのか」がわかるのとそうでないのとでは、感情移入の具合も違ってくるというもの。また、ストーリーが牽引力となって「この先の展開が気になる!」と、ついついゲームを進めてしまうモチベーションを生み出すことに貢献している。ネタバレになってしまうのでハッキリと書けなくてもどかしいが、エンディング間近のクライマックスシーンは思わず前のめりになってプレイするほどであった。

ほかにも、ソニックの言い回しがいちいちセンスがよかったり、シリーズのファンがニヤリとできるシーンが用意されているあたりは「やっぱり本家だよな」と思わせられるポイント。ストーリーのキーパーツである“ファントムルビー”は、『ソニックマニア』でも用いられたアイテム。設定こそちょっと異なるけれど、どこかで世界どうしがつながっているという妄想を掻き立ててくれるのもナイスな仕掛けだ。ちなみに、未来に還ったはずのシルバーがなぜいるのかといった部分が公式サイトで見られるデジタルコミックで補完されているのも、またファン泣かせである。

また新たとなった『ソニック』の幕開け

ここまで読んでお気づきだろうが、本作は周回プレイを前提とした作りとなっている。隠しアイテムの収集やタイムアタックしかり、ウィスポンやパーツ集めしかり、だ。それが理由というわけではないだろうが、クリアーするだけならシリーズの中でも割りとハードルは低めで、『ソニック』初心者のプレイヤーにもオススメできる。シリーズ随一といっていいほどの簡単さ。かつ、全30ステージ+αというボリュームには充実感が得られる。言い換えればやりこみ要素を進めることで楽しさが増していくということで、(いやらしい言いかただが)価格に見合った満足度は十二分にあると感じた。

とはいえ、ファン目線からすると食い足りなさがなかったといったらウソになる。「カットシーンの盛り上がりがもうちょっとほしいな」、「1ステージごと(とくにボス戦)のボリュームがもうちょっとあったら」、「せっかくの新キャラクター・インフィニットの掘り下げが……」とぼやきたくなる気持ちもある。

しかし、そうしたモヤモヤと、アバターという新たなゲームシステムの導入や、新ゲームエンジンによる精細かつハイスピードな描写というチャレンジを天秤にかけたなら、明らかに後者のほうが大きな一歩を達成していることは明白。思えば『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』も『ソニックアドベンチャー』も、その世代を担うチャレンジを成し得てきたタイトル。そういった意味で『ソニックフォース』は、まさに“王道ソニック”の新たな幕開けだと言えるはずだ。

というか、むしろそうした食い足りなさがあるからこそ次回作への期待が高まるワケで、勝手なことを言わせてもらえば、ゲームシステムそのままでステージやストーリーが異なる続編、またはパワーアップ版があってもいいんじゃないかと思うくらい。だってほら、ハリウッドのヒーロー軍団たちだって数年に1度はピンチに陥っているじゃないですか!