ワークライフバランスを実現するために、まずは悩みを共有しよう

2017年8月30日~9月1日の期間、パシフィコ横浜で開催されている、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2017”。本記事では、開催初日に行われた“ラウンドテーブル ワーキングマザー開発者の悩みとその解決策を共有しよう! ワークライフバランス実現のためのTIPS”をリポートする。

ラウンドテーブルは、通常のセッションとは違い、講演者と参加者がその名の通り卓を囲み、テーマに沿って議論を深めていくセッション。今回は、仕事と子育ての両立に悩む開発者たちが参加し、どうやってワークライフバランスを実現するかについて話し合った。参加者は女性がほとんどだったものの、テーブルにはちらほらと男性の姿も。

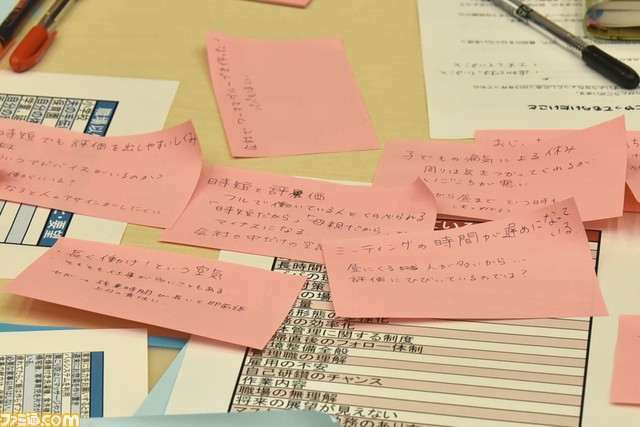

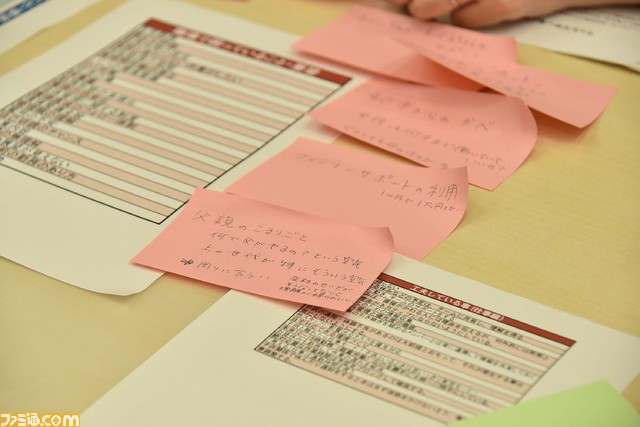

今回は5グループに分かれ、日々の仕事と子育ての悩みについてディスカッション。最後に、会話の中で生まれた生活のヒントを共有するという形が採用された。

時短勤務だと評価されにくいと感じたり、子どもがいるからという理由だけで仕事量を制限されてしまう(自分ではもっとやりたいと思っている)という悩みがあったりと、議論の種は尽きない。とはいえ経験を積むとわかってくることもあるそうで、「ふたり目の子どもが生まれたときは“強くてニューゲーム”だったので、チュートリアルはAボタン連打だった」という頼もしい発言をするママも。

では、各テーブルが発表したワークライフバランスのヒント、提言を紹介しよう。

◇旦那が同じ開発者であれば業種への理解も深いが、他業種だと意見が分かれてしまいがちになる。そこで、まず家族からの協力を求めるために、数値化して示すと男性は理解が早い。たとえばファイナンシャルプランナーに、家計を数値化して出してもらうと、“自分の稼ぎと配偶者の稼ぎ、両方がないと家計が回らない”ということを理解してもらえるのではないか

◇夫側の両親にサポートをお願いするとき、あえて雇用関係を結ぶ。対価を支払うと気がラク

◇育休は、取得後に戻ってくることが決まっているものだし、戻ってきた後のスタッフのモチベーションは高い。そこを管理職が理解して取得を進めるべし

◇会社でワーママどうしのつながりがないことが多いので、グループを作って、悩みを相談できる場を作る

◇女性のほうが子育ての負担がどうしても大きくなる状況で、「このまま何歳までゲーム業界で働けるのか?」という不安が出てくる。解決法を考えていきたい

◇会社の上司や人事と相談すると、地域の制度に合わせた対応方法を考えてくれる。人事にしっかり相談すべし。雇用(予定)証明書を出してくれるところも

◇在宅勤務をしたい場合、「やりたい」と発信していかないと、制度が生まれない。自分から進言すべし

◇ガス抜き会は必要。効率的なガス抜きは、利害関係がない人たちと行うほうがやりやすい

……などなど。“夫側の両親と雇用関係を結ぶ”という意見が出たときは、会場がどよめいたが(記者も思わず驚きの声を漏らした)、そういったチャレンジによって仕事と子育てが両立しやすくなるなら、どんどん取り入れたほうがいいと感じる。

今回用意された時間は1時間だったが、まだまだ話は尽きないということで、延長戦&ランチ会に突入する参加者も! こうして、同業者どうしで悩みを共有する場が増えていくことで、ゲーム業界全体で出産後の女性が働きやすくなるはず(もちろん男性も)。また、今回参加できなかった人も、「これだけの女性が、子育てを経てゲーム業界で働いているんだ」という事実を知るだけでも、勇気づけられるのではないだろうか。そう思わせてくれる、活気溢れるラウンドテーブルだった。