気鋭のインディーゲームメーカーが熱く語る

2014年12月18日、プレイステーションでの国内インディーゲーム展開のキーマンによる座談会が、ソニー・コンピュータエンタテインメント品川ビルにて行われた。参加したパブリッシャー3社の最新発表を織り交ぜつつ、それぞれの立場で今後の課題と可能性を語った。

“PlayStation Love Indies”を合言葉に、ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジア(以下、SCEJA)が昨年から精力的に進めてきた、国内インディーゲーム展開。今年12月には、SCEJAがパブリッシャー3社に対して企画協力してきたプロジェクトが相次いで発表されるなど、2015年以降のさらなる飛躍が期待される。

SCEJAパブリッシャーリレーション部の伊東章成氏が発起人となった今回の座談会は、メディアでの採り上げられかたがタイトルリリース情報重視になりがちなインディー展開を、パブリッシャー各社の活動を含めた全体的な取り組みとして紹介したいとの意図から行われたという。

参加者は、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの大前広樹氏、メディアスケープの江崎望氏、小山田文雄氏、アクティブゲーミングメディアの水谷俊次氏。伊東氏の進行のもと、「海外(おもにアメリカ)からのインディーゲーム・ムーブメントに対して日本はどういう展開ができるか?」、「インディーデベロッパーをサポートするパブリッシャーの課題と今後の可能性は?」というテーマで、それぞれの見解・意見を語った。

今年からゲームパブリッシュ事業“ユニティ・ゲームズ・ジャパン”をスタートし、12月にはイヌイット(アラスカ先住民)の伝承民話をテーマにしたアクションゲーム『Never Alone』のプレイステーション4版をリリースしたことでも話題となった、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン。

今年からゲームパブリッシュ事業“ユニティ・ゲームズ・ジャパン”をスタートし、12月にはイヌイット(アラスカ先住民)の伝承民話をテーマにしたアクションゲーム『Never Alone』のプレイステーション4版をリリースしたことでも話題となった、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン。

当然ながら、パブリッシュ対象はUnityで制作したタイトルに限られるが、海外インディーゲームの国内移植に関しては、ローカライズ体制を仕込んだ上でオリジナル版のデベロッパーに提案し、オリジナル版とほぼ同時期にリリースできるようにするなど、Unityの世界的シェアの高さを活かしたスピーディーな対応が可能とのこと。「個人的にはファミコン時代の、混沌としたアクの強いゲームが好きなんですけど、ゲーム業界も1周回って、そういうゲームを遊びたい人が増えているのではないかと感じています。大規模なゲームは大きい会社に任せて、僕たちはちょっと変わったおもしろいゲームを作る個人開発者がしっかり成功してもらえるようサポートしていければと思います」(大前氏)

メディアスケープは、ZUN氏の『東方Project』のファン創作タイトルを含めた、さまざまな同人ゲームをプレイステーションプラットフォーム向けにパブリッシュするプロジェクト“Play,Doujin!”を正式始動したばかり。SCEJAが“PlayStation Love Indies”を掲げたとき、興味を持った同人サークルとSCEJAとの橋渡しをできれば……とのことから「同人の強みである、ノリと勢い」(江崎氏)で始めたという。“Play,Doujin!”発表と同時に、『東方 Project』の世界観を表現したプレイステーション Vita向けカスタムテーマをPlayStation Storeで発売開始したことに象徴されるように、パブリッシュ対象はゲーム形式に限らず、同人誌(絵)や音楽活動をしている人にも作品が人目に触れるチャンスを広げるよう、柔軟に展開していきたいとのこと。同人サークルの、実数の膨大さと、外部からのコンタクト手段の難しさを指摘したSCEの伊東氏は、独自のネットワークを持つメディアスケープの取り組みに、大きな期待を寄せていた。

小山田氏は、日本の同人ゲームが海外パブリッシャーから声をかけられてリリースされているケースが少なくない現状に対して、「なぜそれを日本国内でできないのか?」と疑問に思っていたとのこと。「このタイミングでやらないと世界に取り残される」(小山田氏)との思いから、日本同人ゲームの世界的需要を顕在化させるに至ったとした。

[関連記事]

※『東方Project』創作ゲームがPS4とPS Vitaで遊べるプロジェクト“Play,Doujin!”が正式始動 カスタムテーマ2種が本日12月18日よりリリース

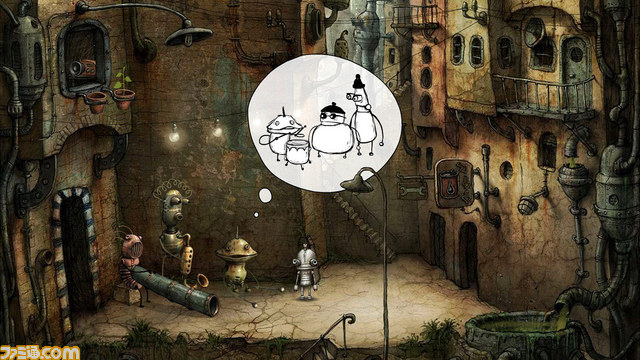

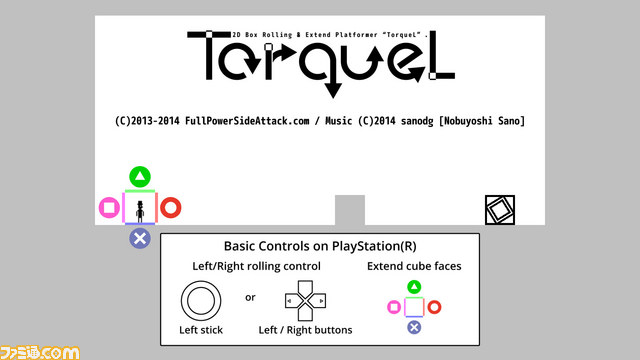

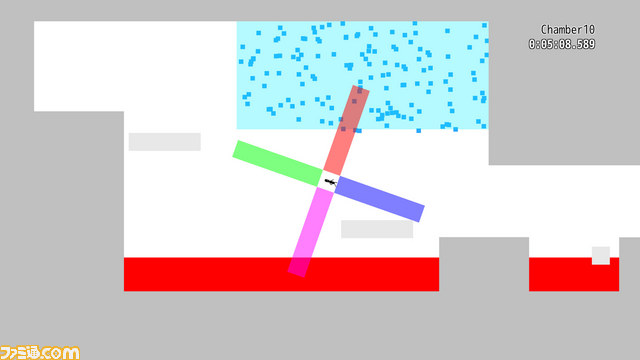

アクティブゲーミングメディアは、現在のムーブメントに直結する国内インディーシーンの先駆的パブリッシャーのひとつ。2011年から運営開始したポータルサイト“PLAYISM”で、国内外のPC用インディーゲームのダウンロード販売を行ってきたが、12月24日配信開始予定の『TorqueL』(プレイステーション4/PS Vita用)、『Machinarium(マシナリウム)』(プレイステーション3/PS Vita用)によって、初のコンシューマプラットフォーム向けタイトルをリリースすることとなった。

伊東氏によれば、SCEJAとの交渉自体は2年前から水面下で進められていたとのこと。SCEJAサイドは「PCとプレイステーションプラットフォームは競合していけるのか?」という点で、アクティブゲーミングメディアサイドは、PLAYISMの基本理念である「インディーゲームが持っている可能性をどれだけ広められるか?」という点でのすり合わせが行われ、その結果として、SCEJAが幅広い展開に興味を示すインディーデベロッパーに、プレイステーションプラットフォーム用の開発機材を提供するなどの協力体制が組まれたという。現状は、すでに発表済みのタイトルのリリースが軒並み伸びているが、あくまでも「デベロッパーが自分たちの努力で出せる環境を整備していきたい」(伊東氏)とのこと。水谷氏も「作るものに口は一切出しません」と同調し、将来的な海外展開を視野に入れたサポート体制の充実を宣言した。

「国内インディーシーンの状況と、今後どうやったら盛り上がるか?」というテーマのミニトークセッションで、伊東氏は「日本には海外のように、精力的にセルフパブリッシュできる独立系デベロッパーの体制が整っていないのでは?」との疑問を提示した。それに対して大前氏は、アメリカのインディーデベロッパー隆盛の背景に、頻繁に行われる大規模スタジオのレイオフ(一時的解雇)があることを指摘。「日本の企業は経営がしっかりしているので、大規模な人材流出はそうそう起こらず、クリエイターも身軽でいられる。その点アメリカは、大企業所属の実力あるクリエイターが、セルフパブリッシュせざるを得ない状況がつねにある」と続けた。また、国内にファンディングなどのセルフパブリッシュに関する学びの機会がないことを指摘しつつ、「逆に言えば、それをやらなくても作りたいゲームを出せるのならそれでいいのでは?」との見解を示した。

江崎氏は、日本とアメリカとの開発体制の違いを同人サイドから指摘した。「日本の同人サークルは、基本的に本業を持ちながら活動しています。アメリカのように切羽詰まった事情はないものの、コミックマーケットという年に最低2回ある“締め切り”に合わせて苦労している面があります」。その一方で、海外パブリッシングに関してはあまり関心がないとのこと。「自分は“コミケ合わせ”で忙しいから、契約面だけはちゃんとして、あとは全部おまかせ……というケースが多いようです」(小山田氏)

日本のインディーゲームをパイの大きい海外でどのように展開していくか、という話題では、参加者が一様に、今年14年ぶりにコンシューマーゲーム機の販売が解禁された中国市場の重要性を訴えた。「中国ではある意味、所有することがステータスになっている。市場としてのポテンシャルは高いと思います」(江崎氏)、「彼らはフリーミアムなコンテンツに飽きていて、プレミアムなコンテンツを求めている傾向がある。我々もチャイナのパブリッシングチームと協力して対策を立てています」(大前氏)との発言が聞かれた。

「チャンスがある人に最後まで成功してもらうこと」、「独創的なゲームを作るデベロッパーが、新しいタイトルをどんどん作れる環境を用意すること」を命題としてSCEJAが推し進めている、インディーゲーム・パブリッシャー展開。伊東氏によれば「来年以降、さらに発表できることが増えていく」とのことで、インディーデベロッパーはもちろんのこと、インディーゲームファンもますます見逃せない。