第2回GYAAR Studio インディーゲームコンテストの募集が、2023年9月21日(木)より開始される。

バンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコスタジオ主催による同コンテストは、インディーゲームクリエイターに積極的に支援を行い、今後のゲーム市場のさらなる活性化につなげていくことを目的としたもの。応募作の中から厳正な審査を行い、優秀な応募作品に対して、総額最大1億円の支援金を贈呈するほか、受賞者向けにさまざまな支援プログラムを用意している。

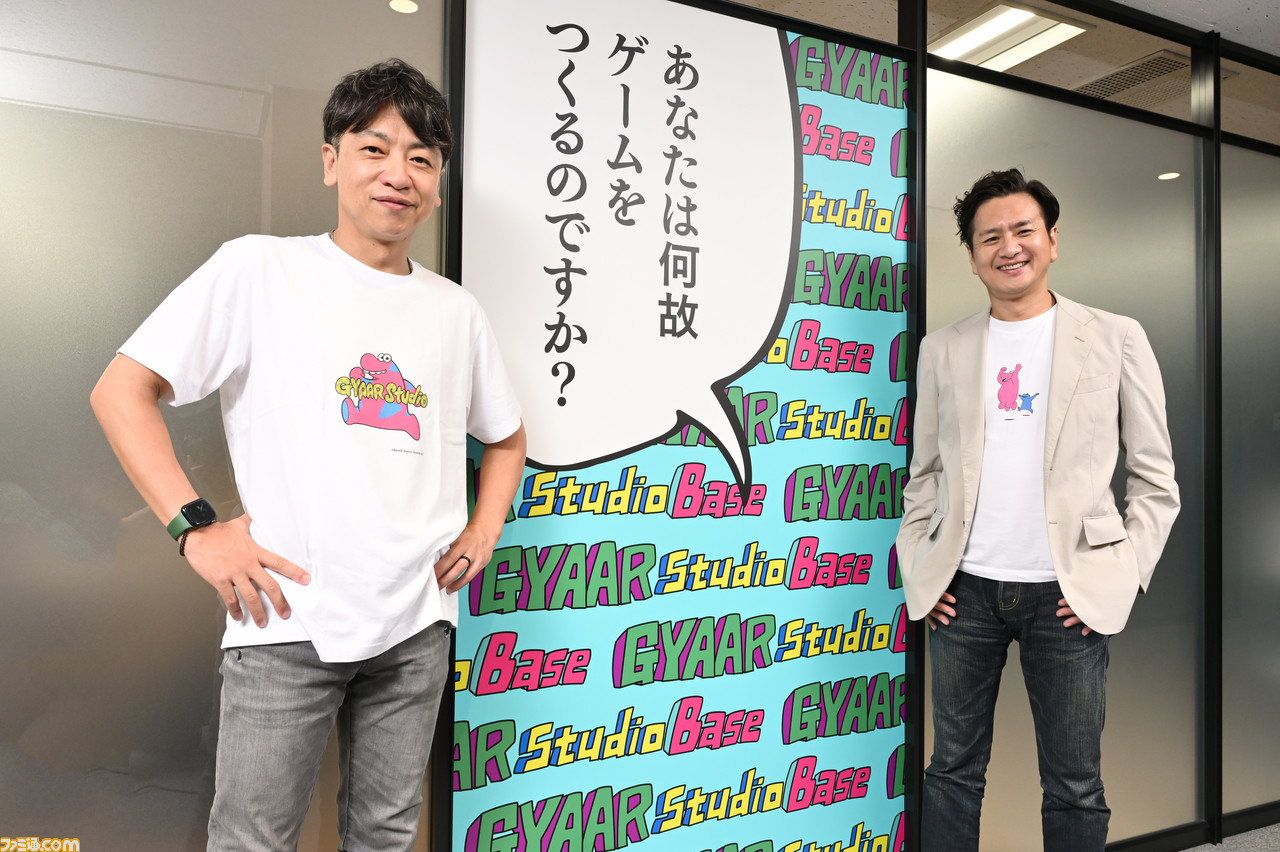

第2回GYAAR Studio インディーゲームコンテスト開催にあたっての抱負を、バンダイナムコスタジオ代表取締役社長の内山大輔氏と、コンテストに運営協力として参画するPhoenixx代表取締役の坂本和則氏に聞いた。

内山大輔氏(写真右)

バンダイナムコスタジオ代表取締役社長

坂本和則氏(写真左)

Phoenixx代表取締役

※本記事は、GYAAR Studio インディーゲームコンテストの提供でお届けしています。

インディーゲームクリエイターの満足度が高いコンテスト

――まずは第1回のコンテストを振り返っていきたいのですが、最終的に何作品の応募があったのでしょうか。

内山第1回では、最終的に209作品が集まりました。

坂本第1回は応募期間が非常に短かったことも考えると、209作品というのは、すごい数字だなと思います。これ以上の作品が集まっていたら、1次審査にかける時間が足りなかったのではないか、と思うくらいでした。

内山ゲームのコンテストは、一般的に企画を募集し、審査するコンテストが多いのではないかと感じています。でも、今回のコンテストは、実際にゲームとして遊べる状態のもの、いわゆるビルドを提出していただくということが応募要件でした。ひと月くらいで用意するものもあれば、それまで温めていた作品を練り直して提出していただいたものもあったかと思います。コンテスト実施前は、正直応募は100作品を超えたらうれしいくらいに考えていたんですよ。それが200の大台を超えたので、みんな驚いていました。

――それだけ応募が多いと、審査も相当たいへんだったのではないでしょうか。

内山そこはPhoenixxさんとしっかり協力をして、手分けをしながら全作品を遊ばせていただきました。

――改めて第1回を振り返ってみて、率直なご感想をお教えください。

内山バンダイナムコスタジオで、GYAAR Studioというインディーレーベルを立ち上げたのが2021年の秋でした。当時は、大規模・長期のプロジェクトばかりだけでなくて、もっとコンパクトな、短いスパンでの開発を進められるようなプロジェクトを始めよう、というのがきっかけで、あくまでも社内での話だったんです。でも、いまはそのレーベル自体が自走し始めているんです。

――ちなみに、日本と海外とでの応募割合はどの程度だったのですか?

内山バンダイナムコグループはアメリカやヨーロッパ、アジアなど世界各地に拠点があって、各地域に協力してもらい、英語版プレスリリースを発信してもらっていました。ただ、やはりバンダイナムコスタジオ自体が日本に本社を構えていることもあって、日本からの応募がいちばん多かったです。海外からの作品は、2割弱くらいでした。

――それでもけっこうな数ですよね。

内山しかも、実際に支援作品として選ばれた8作品のうち、3作品は海外からのものなんですよね。韓国とスペイン、オランダのクリエイターが制作した作品が受賞しているので、そういう意味で、一定以上の存在感は出していると思います。

――坂本さんはいかがですか?

坂本内山さんにコンテストの話を聞いてから、発表までがものすごく早かったんですよ。僕も以前は規模が大きい企業に勤めていたので、大きなプロジェクトを動かすために社内稟議を通すたいへんさは知っていたので、ここまでのスピード感で実現できたということに驚きました。そこに内山さんや当時のバンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコスタジオの本気を感じました。

――コンテスト発表当時のインタビューでもスピード感についてのお話が出ていましたね。

坂本各社の開催するコンテストがある中で、本コンテストはクリエイターサポートの部分がすぐれていると思います。ゲームを作って販売している会社が、ほぼ何の見返りもなくクリエイターをサポートするというのは、すごいことです。というのも、インディーゲームは基本的に少人数で制作を進めることが多いので、必ず自分たちだけでは足りない要素が出てくるんです。そのときに、すぐ質問ができて、答えもすぐ返ってくるんです。

――検索してすぐにわかるような問題ではないことが多いだけに、そこは大きいですよね。

坂本クリエイターにとってはいちばん大きい部分かなと思います。応募期間が短いにも関わらず、あれだけの応募をいただけたのは、おそらく皆さんがそのメリットを感じ取ってくださったからなのではないかなと思います。インディーゲームクリエイターの満足度も高くて、本当にプラスしかないコンテストが生まれたなと実感しました。

拠点となるGYAAR Studio Baseでは、インディーゲームクリエイターどうしが切磋琢磨

――コンテストを実施してみて、社内ではどのような反響がありましたか?

坂本まず209作品もの応募があったので、それを期間内にすべて触らせていただきました。現場も含めて、新しく作られたゲームに触れるのは非常にエキサイティングで勉強になります。結果次第でクリエイターの人生が変わるかもしれないコンテストなので、しっかりとした感想も残さないといけないです。そういう意味では、緊張感のある審査でした。

――応募する側だけでなく、審査する側も真剣勝負だったということですね。

坂本僕らだけでなく、バンダイナムコスタジオやバンダイナムコエンターテインメントの皆さんにもチェックしていただいたのですが、審査した作品に対して、とんでもない長文の感想が出てくるんです(笑)。ここまでしっかりとチェックしてくれるんだと感動しました。

内山今回のコンテストは、社内外の役割分担がよくできていたんですよ。我々バンダイナムコスタジオという、1000人を超えるクリエイターが存在する会社で働く開発メンバー、バンダイナムコエンターテインメントというグローバルで展開し届ける力を持つパブリッシャーのメンバー、そしてインディーゲーム業界をよく理解されているPhoenixxさんという3社で審査をおこなうことで、非常に多角的、立体的な視点で応募作品を見ることができたと思います。

――バンダイナムコグループの皆さんは、ふだんからインディーゲームとの接点はあるのでしょうか。

内山それほどはなかったです。審査を進める段階でも、予期していないポジティブな影響が発生していました。自分たちの開発も忙しいのですが、「インディーゲームのクリエイターたちに自分たちの専門的な知識や技術を伝えていきたい」とのことで、結果として応援団のようなものができて、当初は想定もしていなかった化学変化みたいなものが生まれました。

やはり、みんなゲームが好きなんだと思います。新しいクリエイターやクリエイティブが出てきて、そこに自分の経験を共有することで応援ができるというのはうれしいことだと思います。

――試遊会を行っているそうですが、どんな様子でしょうか。

内山GYAAR Studio Baseでは開発の進捗を確認するという意味も込めて、月に1回試遊会を開いているんです。そこにはバンダイナムコスタジオのクリエイターもやってきて、みんなでゲームを触りながら交流するんですよ。受賞者の皆さんが、そこにめちゃくちゃ価値を感じてくれているんです。開発中のレビューをもらえるということは、支援金よりも価値があるのではないか、くらいに価値を感じてくれているんです。

――人に触ってもらえる機会がある、しかもゲームに携わる人の意見が聞ける、というのは確かに大きいかもしれなですね。

内山同じインディーゲームクリエイターや所属を問わずさまざまなクリエイターに触ってもらって意見を出してもらう、そして自分もほかの人のゲームを触って意見を出す、そういうお互いの高め合いみたいなものが、これまでにはなかったんです。自分たちだけでずっと開発をしていると、それが本当に世の中で求められるものなのかがわからなくて、そのままイベント出展を迎えてしまうことも多かったみたいなんです。途中段階での関わり合いにそこまで価値を感じてもらえるとは、正直開催前には思ってもいませんでした。

――坂本さんから見て、そのあたりはいかがですか?

坂本よく、“インディーゲームとは何か?”みたいな記事もありますが、けっきょくのところ自分が作りたいゲームを作ればいいと僕は思っています。でもひとりでやっていると、それがいいものなのかわからなくなって、しんどくなることもあります。でも、自分の作りたいゲームが世の中にどう寄り添っていけるか、みたいな視点を持てたら、すごくいいインディーゲームが生まれると思うんです。

コンテストで受賞した、ある程度レベルの高い人たちがいっしょにいて、その人たちにゲームを見てもらうという状況は、すごく緊張感があると思います。相手のゲームはこれだけできあがっていて、バンダイナムコエンターテインメント、バンダイナムコスタジオや当社のスタッフもおもしろいと言っているのを見て、その中で自分の開発が進んでいなかったらつらいですよね。そういう緊張感があるのがすばらしいと思います。

――支援対象作品には海外のものも含まれていますが、そういった方も試遊会には参加されるのでしょうか。

坂本そうですね。GYAAR Studio Baseで物理的な試遊会を開きつつ、“Gather”というバーチャルオフィスツールを使って、同時にリモートでの試遊会も開いています。各クリエイターのブースをバーチャル上に用意して、我々がプレイしている様子をリアルタイムで見てもらう感じです。

――海外の方とのやり取りでは言語的な壁もあるかなと思うのですが、そのあたりはどうしているのですか?

坂本海外の方には専属の通訳をつけていて、試遊会には必ず通訳の方が同席してくれています。我々はゲームを遊びながらバーっとしゃべって、それをその瞬間にすべて伝えるのは難しいので、後からテキストにまとめて送るようなサポートもしています。

――試遊会以外のタイミングで言うと、GYAAR Studio Baseの利用状況はどのようになっていますか?

坂本プラチナ賞を受賞した、『Little Cheese Works』のチームは常駐していますし、ほかのチームも常駐しているメンバーと交流するために、週1回などの頻度でやってくることはあります。

内山『Little Cheese Works』のチームは、受賞した後にGYAAR Studio Baseがある門前仲町に引っ越してきたんですよ。

――気合の入りかたがすごいですね。

内山僕たちも驚きました(笑)。それくらい本気なんですよ。現状、支援対象の8チームには海外のチームが含まれていることもあって、GYAAR Studio Baseは日ごろから満員になっているわけではないんです。ただ、別にそうである必要もないと思っていて、気が向いたときにみんながアクセスできるような場所であればいいと思っています。坂本さんとも話していたのですが、インディーゲームのトキワ荘(※)になってもらいたいんですよ。

※トキワ荘:手塚治虫や藤子不二雄、石森章太郎や赤塚不二夫といった著名な漫画家たちが住んでいたアパート。漫画の聖地とも呼ばれる。

――インディーゲームのトキワ荘と言われるとイメージがしやすいですね。

内山そうするためにも、活用頻度を上げるようなことはしていきたいなと思います。物理的にアクセスはできなくても、Slackで専用の窓を用意してあるので、そこに質問を投げて答えをもらう、といったことは毎日のように行われています。

才能にもっともっと羽ばたいていってほしい

――受賞したクリエイターの皆さんから、コンテストに対する感想などは伺っていますか?

坂本『Little Cheese Works』の皆さんは、プラチナ賞を受賞したときに「これで家賃が払えます」と言っていました(笑)。インディーゲームクリエイターって、ゲーム制作以外の仕事をしていることが多いんですよ。空いている時間でゲームを作って、制作にもっとお金をかけたいけどお金が足りなかったり、お金を確保しようとすると時間が足りなかったりするので、ゲーム制作に集中できるのはうれしいようです。

――資金面で余裕が出るのは、やはり大きいですよね。

坂本諦めようとしていたグラフィックや音楽にも力が入れられるようになって、クオリティーも上がっていきますからね。より完成度の高いゲームを作るためのサポートを受けられる、というのはやはり大きいですね。先ほどもお話しした通り、試遊会についても非常に喜んでもらっています。

内山僕らとしては試遊会での意見も含めて、クリエイターの皆さんが自由に開発を進めていってほしいので、「こうしたほうがいい」といったことは極力言っていないんです。ただ、「そこにもっと踏み込んできてほしい」という意見も出てきてはいます。ここはバランスが難しいと思う部分です。

――受賞者の方がとくに苦労していたのは、どんなところでしょうか。

坂本第1回の受賞者は、我々がパブリッシャーとして動くときに探していた中にいなかった、イベントなどでお会いすることがなかった方が多かったんです。ですので、イベントへの出展やSteamページを立ち上げるのが初めて、という方もけっこういらっしゃったんですね。調べてみても古い情報しか出てこなかったらしいので、そういう部分のサポートを受けられて助かった、という話は聞いています。

――苦労しながら「自分の作りたいものを」という熱で作られたゲームには、独特の魅力があるようにも思えます。

坂本実際に評価されるかは、本当に伸るか反るかという感じなのですが、当たることもあるんですよ。実際に売れている人のゲームを見てみると、より強い想いやこだわりが見えるし、売れているなりの考えや細かさ、深さが確かにあるんです。僕らとしても、そういうものを見つけ出して世に送りだしていかないといけないとは思っています。

内山僕自身、学生時代に友だち数人とPCゲームを作ったことがあるんですよ。本当につまらないゲームでぜんぜん売れなかったのですが、「もっと売るためには」みたいなこともロクに考えなかったんです。自分でおもしろいと思っているなら、もっと人に届けたいと思うはずですよね。当時はそれがなかったのですが、そういう人に届けるためのノウハウみたいなものも、ニーズは高いのではないかと思います。

――第2回のコンテストでは、受賞枠に佳作の10作品が追加されています。こちらはどういった経緯で加えられたのでしょうか。

内山第1回は最初に最大8作品と決めていたのですが、そもそも200作品も来るとは思っていなかったんです。でも、受賞には至らないまでも、すごくユニークな作品がたくさんありました。そういった作品を支援するにはどうしたらいいか、と考えたのがひとつの理由です。それと、GYAAR Studio Baseの質を高めていきたいと思っているのもあります。

――佳作受賞者もGYAAR Studio Baseを利用できるということですので、それによってクリエイター同士の化学反応を促進しようということですね。

内山そうです。そうなれば人が来る頻度も増えて、出会いも増えますよね。ここに来れば誰かがいて、何かに出会える。そういう形でGYAAR Studio Baseをもっと高い密度で発展させていくためにも、佳作の皆さんにもぜひ利用してもらいたいです。

――第2回では、第1回にはなかった操作説明書の提出が応募条件に加えられていますが、これはなぜでしょうか?

坂本第1回の1次審査で困ることがたくさんあったんですよ(笑)。ただ理由としては、そのゲームのおもしろさやシステムの使いかたを明確に説明できること、それを可視化できることがすごく重要だから、というのが大きいです。説明書を追加することで、自分のゲームをちゃんと説明できるのかをチェックするのは、審査のうえでも大事なんじゃないか、と判断しています。

内山実際、どのボタンを押したらどんな操作ができるのかがわからないと、下手したらせっかく作った要素に気づかずに終わってしまうこともあるんです。それを避けるためにも説明書は必要です。

より志の高い方が集まってくるコンテストにしたい

――第2回のコンテストに期待するのは、どのようなことですか?

坂本第1回では209作品が集まった一方で、ビルドとして触れはするものの、ゲームになっていないようなものも少なからずありました。このコンテストは単純に応募数が増えてほしいわけではなくて、より志の高い方が集まってくるものにしたいんです。内山さんとも、「質のいいゲームを集めるためにはどうしたらいいか」という話はよくしています。

――受賞後もあれこれ指示を受けるわけでなく、自主的に動かなければいけないぶん、本気で取り組んでいる人に応募してほしい、ということですね。

坂本本当に支援に力点を置いている取り組みですからね。クリエイターが目指すコンテストになってほしいですし、ここに集まったクリエイターたちの新たなチームも生まれてほしいです。レベルの高い人たちが集まれるようなコンテストになっていってほしいという思いはあります。

――志が高いというのは、ゲーム自体がカジュアルかどうかとはまた別で、ということですよね。

坂本もちろん、カジュアルがダメというわけではありません。第1回の受賞作品もカジュアルな作品はたくさんありました。カジュアルでもライトでもいいのですが、その中で光るアイデアがある、山椒は小粒でもぴりりと辛いみたいな作品やクリエイターに集まってもらいたいなと思っています。AAA的な、きれいなものというよりも、見たことのないようなものやこだわりの詰まったものが集まってくれると、嬉しいです。

内山第1回のときは前例がなかったので、応募数の規模もわかりませんでしたし、応募期間も短かったです。でもインディーゲームのクリエイターさんはアンテナをしっかり張っていて、我々のコンテストに魅力を感じていただいたので、あれだけの数の応募をしていただけたのだと思います。第2回ではその応募数を増やそうというのではなくて、「これくらい考えられた作品がGYAAR Studio Baseで開発支援を受けるんだ」、と思えるものにしたいです。

――GYAAR Studio Baseに集まる作品のレベルを示すものに、というわけですね。

内山横の広がりというのも大事ですが、それよりは縦の高さを持ったコンテストにしていきたいです。GYAAR Studio Baseという場所や各種支援を通じて、ほかのコンテストとは違った価値が出てくるようなものにしていきたいです。

――第2回では佳作枠が加わって受賞作も増えるぶん、レベル感はわかりやすくなりそうですね。

坂本もしかしたら、一般的に見たら佳作のほうがおもしろく見えるかもしれないですし、受賞作品の中でも、「こっちのほうがよくない?」と思えることがあるかもしれません。そこは個人差もあるので、そういう部分も含めて、トータルでレベルの高いコンテストになっていったらいいなと思っています。

――ちなみに、第1回で落選してしまった作品をブラッシュアップして再度応募する、といったこともアリなのでしょうか。

坂本いいですね。そういうのも楽しみです。コンテストみたいなものにはタイミングと縁もあるので、当時の受賞作品との並びでたまたま受賞できなかった、みたいなこともあります。とくにこうしよう、みたいなアドバイスはないのですが、第1回に応募したのであればフィードバックをもらっていると思うので、それを見たうえで、自信がある作品で応募していただければと思います。

――最後に、コンテストへの応募を考えているクリエイターの皆さんに向けたメッセージをお願いします。

内山コンテストはひとつのきっかけなので、自分が納得するおもしろいゲーム、あるいはその可能性を感じられるゲームに関しては、小難しいことを考えずに応募していただきたいと思います。レベルの高いコンテストにしたいですが、門戸は狭くしたくないと考えています。自分のおもしろいと思ったもの、自分の考えるおもしろさがほかの作品と比べてどうなのか、それを推し測る意味でも、まずは応募を前提として考えていただきたいです。皆さんの応募をお待ちしています。

坂本やはり、ゲームは世の中に問うてナンボだと思っています。作り上げた先には必ず評価を受けるので、その手前で評価を受けられるというのは、クリエイターにとって代えがたい体験ですし、すごく重要なことだと思います。仮に落ちたとしても、その理由も含めてしっかりとした感想をお送りしているので、自分の作品を問うという意味でも、どんどん応募してきてほしいです。

なお、2023年9月21日(木)~24日まで(21日、22日はビジネスデイ)、千葉県・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2023のインディーゲームコーナー内GYAAR Studioブースにて、第1回インディーゲームコンテストの受賞作品が試遊可能とのこと。詳細は以下を参照されたし。

※GYAAR Studioインディーゲームコンテスト公式サイト“GYAAR StudioがTOKYO GAME SHOW 2023に初出展します!”