『ストリートファイターIV』や『ストリートファイター X 鉄拳』など、多くの人気対戦格闘ゲームの開発実績を持つディンプス。この格闘ゲーム史に燦然と輝く同社が手掛けた『ザ・ランブルフィッシュ2』が、3gooより2022年12月8日にプレイステーション5、プレイステーション4、Nintendo Switch、Xbox Series X/S、Xbox One、Steamの各ハードで発売される。

発売を記念した特別企画として、かつて多くのアーケード格闘ゲーマーたちが目指した伝説の大会“闘劇”のプロデューサーである猿渡氏と松田氏のおふたりに、格闘ゲームシーンの歴史と『ザ・ランブルフィッシュ』が登場した当時の様子を伺った。

『ザ・ランブルフィッシュ2』とは?

インタビューに入る前に、『ザ・ランブルフィッシュ』について簡単におさらい。

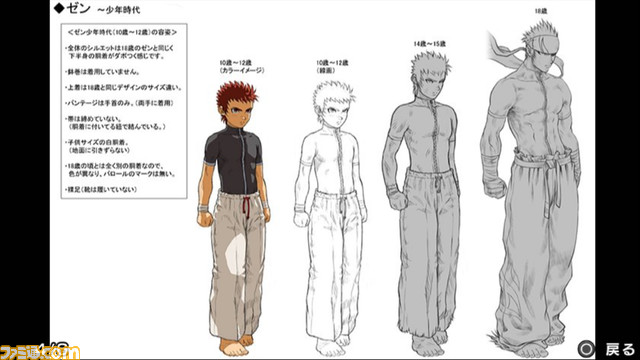

『ザ・ランブルフィッシュ』シリーズは、2D対戦格闘ゲーム制作において豊富な経験を持ったスタッフが集まるディンプスが開発した作品。第1作は2004年にアーケードゲームとしてリリースされた。“S.M.A.”(スムースモデルアニメーション)と呼ばれる多関節表現が採用されており、キャラクターの滑らかな動作や衣服などが破損するダメージ演出が特徴だ。

続編の『ザ・ランブルフィッシュ2』は、2005年にアーケードで登場。プレイヤーキャラクターが前作の10体から16体(3体は隠しキャラクター)に増えたほか、新システムの搭載やゲームバランスの調整などが施された。好評を博したものの当時は家庭用移植が行われておらず、今回17年の時を経てついに家庭用移植が実現。

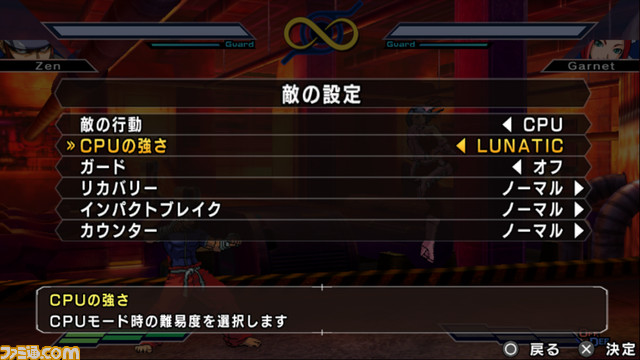

家庭用では、現代のディスプレイ環境に合わせて画面サイズが16:9にワイド化。さらに、プレイヤー間のラグを低減する“ロールバックネットコード”を採用したオンライン対戦を実装。また、コンボなどの練習が可能なトレーニングモードや開発資料や設定画が収録されたギャラリーモードなど、家庭用ならではのモードが搭載されている。

ソフト購入は下記リンク先の各ストアへ

※PlayStation

※NintendoSwitch

※Xbox

※Steam

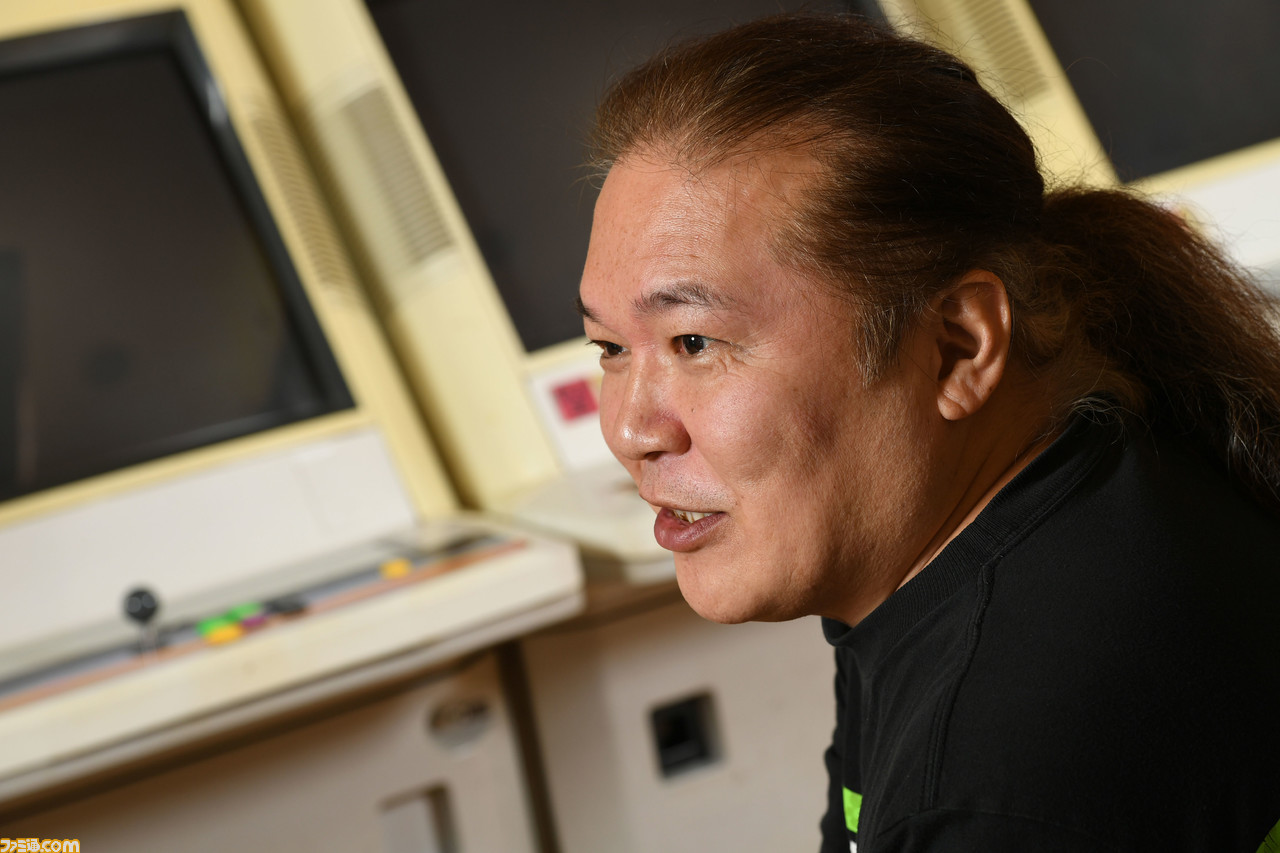

猿渡 雅史(さわたりまさし)

JCG技術統括部/ディレクター

元闘劇プロデューサー、元アルカディア編集長。

松田 泰明(やすあき)

ユニバーサルグラビティー代表

名門ゲームセンター“ニュートン”を経営。

闘劇プロデューサーが語る2000年代の格ゲーシーン

――2004年、2005年ころのお話を伺う前に、猿渡さんは1991年にリリースされた対戦格闘ゲーム『ストリートファイターII』(以下、『ストII』)の発売当時から、すでに全国大会の制作を担当していたと伺いました。

猿渡そうですね。当時はアーケードゲーム専門誌ゲーメストのイチ編集者でしたが、全国大会のディレクションを担当していました。1991年3月にリリースされて、8月にはもう池袋のサンシャインシティ展示ホールで500人規模の大会を開催しました。おそらくそれが、日本初の格闘ゲーム全国大会だったんじゃないかな。

――すごい。闘劇以前の1990年代といえば格闘ゲームブームの時代でしたが、どんな盛り上がりだったんですか?

松田もう本当にすごかったですよ。『ストII』しか置いていないゲーセンがいくらでもあったくらいです。店内にあるゲームが『ストII』の対戦台15セット、シングル台20台、以上! みたいな(笑)。

猿渡いまじゃ信じられないだろうけど、1990年代はビデオゲームだけのゲーセンがたくさんあったんだけど、そのビデオゲームのシェアを70%は『ストII』が占めていたんじゃないかな。最初のころの対戦は、1台の筐体にふたりが座って隣同士で対戦するいわゆる“仲良し台”。筐体がふたつあっても横並びだったんですよ。それがだんだん対面台になっていったという。

松田結局お金がいっぱい入るんだったら2台使ってもいいじゃんという考えですよね。ゲームセンターは敷地ビジネスなんだけど、1個のゲームに2台費やしても2台分以上の売上があるんだったらまったく問題ないですし。

猿渡その後、1990年代の後半に入ってくると、ゲームシステムがどんどん複雑化していって、上級者ばかりになっていった印象がありますね。シューティングゲームもシリーズを重ねるに連れてどんどん難易度が上がっていった歴史があったんだけど、それとまったく同じ歴史をたどったというか。

松田いろんな種類の格闘ゲームが登場してゲームセンターはそれなりに潤ってはいたんだけど、『ストII』のころに比べるとやっぱりちょっと沈静化してきた感じですね。1990年代後半は撤退しちゃうメーカーもありましたし、それこそゲーメストは1999年でなくなっちゃいましたから。それもあって2000年ころは「ちょっとゲーセンやばくない?」みたいな雰囲気がありましたよ。

――たしかに、業界誌であるゲーメストがなくなった衝撃はありましたね。インターネットもいまほど便利ではなかったから雑誌がなくなるのはプレイヤーとしても痛かった記憶があります。

猿渡1999年から2000年初期はゲーメスト杯がなかったから、全国規模の大会が一気に減ったんだよね。

松田そのころの格闘ゲームシーンは、コアな連中が残ってやっていたんだけど、上達しても披露する場所がなかったんですよね。その当時からいまでいうeスポーツのように、毎日ゲームセンターに通ってお金を入れてやり込んでいた連中が「誰にも知られることなく終わっちゃうのはさすがに」と。やっぱり高校野球に甲子園があるように、そういった腕前を披露する場所は絶対に必要だってずっと思っていたんですよ。

――そうした想いが2003年に第1回が開催された“闘劇”へつながっていくんですね。

松田本当にメーカーさんの公式全国大会が減ってしまったので、GCN(ゲーセンネットワーク)という名前で関東のゲームセンターのオーナーたちが集まってちょっとした大会をやっていたんですけど、やっぱりゲーメスト杯みたいな大きい大会をやりたいと猿渡さんに相談したら、猿渡さんもそういう気持ちをずっと持っていたので、それで闘劇を立ち上げる流れに。

――2003年に闘劇を立ち上げてからの格闘ゲームシーンは、それまでと何か変化があったのでしょうか?

猿渡当時、ゲームセンターによって流行っているゲームが違っていて、たとえばゲームニュートンだったら『ストリートファイター』に強くて、『バーチャファイター』だったらビートライブとか、そういう各ゲームのコミュニティーがゲームセンターを中心にできていたんだけど、闘劇をやることで、そういったゲームセンターやコミュニティーが声をかけあって、「お互いに盛り上げていこうぜ」という雰囲気ができたんですよ。

――格闘ゲームコミュニティーの一体感が増していったんですね。

松田それから、より競技として取り組むプレイヤーが増えましたね。1990年代は“〇〇禁止”みたいなローカルルールが結構あったんですけど、闘劇は本当にどうしようもないバグ以外はなんでもありというルールにしたので、一気に攻略も進んだと思いますし、待ちだのハメだのといった論争やもめごとも減ったように感じますね。

猿渡当時アーケードゲーム専門誌アルカディアの編集長だったので、闘劇はメディア展開を前提としていたんですよ。選手にインタビューはするし、大会映像やドキュメンタリーをDVD化したり、いまのeスポーツでやっているようなことをやっていました。どっちのゲームキャラクターが強い弱いではなくて、プレイヤーにフォーカスしていったんです。

――当時からいまのeスポーツのような取り組みをしていたのはすごいですね。

猿渡闘劇は壇上でのマイクパフォーマンスがひとつのコンテンツになっていたじゃないですか。あれは、僕ら運営側が選手にフォーカスしていることを選手側も理解してくれたから乗ってくれたんだと思います。試合前にイキったセリフを言ったり、プロレスじゃないけどちょっとした煽りを入れたりと、マイクパフォーマンスをやってくれた。いまのeスポーツでは難しいけれど、そういった運営と選手の一体感みたいなものもシーンをおもしろくしていたんじゃないかな。

――2003年の闘劇以降は、格闘ゲームの競技化が加速して、さらにいまのeスポーツのように選手がフォーカスされるようになっていった時代なんですね。ちなみに、『ザ・ランブルフィッシュ』が発売された2004年、2005年あたりは、格闘ゲームの中心地は家庭用ゲーム機ではなく、ゲームセンターだったんですか?

松田当時はゲームセンターのゲームが最新で、そこで強い奴が最強というのを信じてやまなかったと思いますよ。まだ当時は家庭用ゲーム機への移植が遅かったりしましたからね。

猿渡まだその当時は、いまのYouTubeのように簡単に動画を共有できなかったから、最新のテクニックはインターネットで探すんじゃなくて、ゲームセンターに行かないと見られなかった。ゲームセンターに行って、ライバルの対戦を腕組みして見ながら仲間と情報交換していたんですよ。まだゲームセンターが知識を得る場になっていた時代です。もちろん、家で練習してゲームセンターでバチバチやるみたいなのはありましたけど。

――なるほど。当時は対戦文化の最先端がゲームセンターという時代だったんですね。具体的にタイトルを見てみると、2004年の闘劇が『KOF2003』、『カプコン vs. SNK2』、『サムライスピリッツ零』、『ストリートファイターIII サードストライク』、『鉄拳4』、『GUILTY GEAR XX #RELOAD 』、『ヴァンパイアセイヴァー』。2005年の闘劇は『KOFネオウェイブ』、『鉄拳5』、『カプコンファイティングジャム』、『ストリートファイターIII サードストライク』、『GUILTY GEAR XX #RELOAD』、『バーチャ4 ファイナルチューンド』というラインアップで、たしかに納得の人気タイトルですよね。

猿渡すごいタイトル群だよね。闘劇はいわば格闘ゲームの延命措置みたいな感じで始めた部分もあったから、こうやって新作も出るようになって盛り上がってくれたのはうれしかったですよ。1990年代のゲームはやっていないけど、2000年以降に格ゲーを始めましたというプレイヤーもけっこういましたからね。つぎの時代を担う新しい世代が出て来てくれたのもよかった。

松田1990年代後半から怪しい雰囲気があった格闘ゲーム業界ですけど、このころメーカーさんから「次回作も作るので、来年の闘劇マジでお願いします」みたいに言ってもらえることもあって、うれしかったですね。

猿渡実際に闘劇で選ばれたタイトルは、予選~決勝までの1年プレイされ続けたから、基板の売上にも直結していましたからね。

――実際にリリースされたころの『ザ・ランブルフィッシュ』の評判はどうだったんですか?

猿渡格闘ゲームの制作経験豊富なスタッフがいるディンプスの作品だったので、アルカディア編集部では「ようやくですか!」という雰囲気でしたね。それで、リリースされる前にアルカディア編集部に基板を持ってきてもらって、いろいろ意見を出したりしていたんですよ。そのときから編集部では結構気に入っている人が多かった。

――どういった部分の評価が高かったんですか?

猿渡やっぱりグラフィックですよね。当時、2Dグラフィックはめちゃくちゃ労力がかかるし、3Dグラフィックが主流になっていたので、2Dグラフィックのゲームを作れるメーカーが減っていたんですよ。そんな中でガチの2Dだし、多関節でグリグリ動いて、しかもパーツが壊れたりと、とにかくグラフィックにインパクトがありました。

あとは、ランブルフィッシュという魚が実際にいるんだけど、闘争性が強くて、オス同士が出会うとボロボロになるまで死闘をくり広げることもあると言われているんです。ゲームの『ザ・ランブルフィッシュ』もそういったボロボロになるまで戦い続けるという硬派なテーマがあって、それがあのグラフィックで見事に表現されていてカッコいいじゃんという。

松田ただ、稼動するタイミングが悪かった。闘劇のタイトル選定が終わったあとにリリースされたので、闘劇のタイトルには選ばれなかったんですよ。それでもプレイする人たちはいましたし、作品としての支持はありましたけどね。

猿渡そうそう。編集部では気に入ってる人も多かったので、アルカディア本誌で巻頭特集を組んでガッツリ取り上げたし、ムックも発売して多関節やS.M.A.の仕組みについて濃密な記事も掲載しました。

松田実際に好きな人はけっこういて、いまでも根強くプレイしている人がいますからね。格闘ゲームの世界大会“EVO Japan”のサイドトーナメントで『ザ・ランブルフィッシュ2』の大会もやっていましたし、コミュニティーもあります。

いまはもうゲーセンがかなり減ってしまったので、なかなかプレイする環境がないかもしれませんが、家庭用が発売されれば、やりたくてもできなかった人たちがプレイできるようになるんじゃないですかね。来年はEVOJapanも復活するので、世界中の『ザ・ランブルフィッシュ』ファンが集まると思いますし、とてもいいタイミングでの家庭用移植だと思いますよ。