日本の個人ゲーム開発者が制作・セルフパブリッシングした2〜8人プレイ専用の協力型アクションパズルゲーム『PICO PARK』。その累計売上本数が100万本を突破したことが、10月7日に開発元から公式にアナウンスされた。かねてよりユーザー評価が高かった本作が、この数ヵ月間でいかにしてに注目を集め、日本国内のみならず世界各国のユーザーに愛されるパーティーゲームとなったのか、その経緯を開発者本人に直撃。そこから浮かび上がってきたのは、コロナ禍の経験を含めた、最新のゲーマー事情だった。

三宅俊輔氏

大手ゲーム会社にプログラマーとして勤務するかたわら、『PICO PARK』を制作した個人ゲーム開発者。2021年に独立。1986年生まれ。

“誰も作ったことがないゲーム”が売れるかなんてわからない

――三宅さんはゲーム会社のプログラマーを務めつつ『PICO PARK』を個人で制作されていたとのことですが……ゲーム会社に勤務していながらも自分の作品を手がけたくなるものでしょうか?

三宅社内ではプログラマーとして実績を積ませていただきましたが、企画立案ではそうではなかったので。たとえば「こんなものを作りたい」と言うと「それは売れるのか?」という話になってしまうのですが、誰も作ったことがないゲームだから、そんなことは僕にもわからない(笑)。ただ、皆でわちゃわちゃする遊びに盛り上がってくれる人たちは想像できたので、それがどれだけ届くのかを見てみたい欲求が強かったんです。

――もともとはプログラマー志望ではなかった?

三宅父がCADを使う仕事ということもあって、生まれたときからPCが身近にある環境でした。父が算数のプログラムを作ってくれたりして、小さいころからなじみがあったのですが、どちらかというと“おもしろいものを作るための手段”としてプログラムを選んだ……といったほうが正しいかもしれません。

――おもしろいもの……テレビゲームですね。

三宅子ども時代は、友だちの家に集まってひとつの画面を見てゲームするのが日常でした。当時の楽しかった経験が、ゲーム業界を目指したことや『PICO PARK』制作の下地になっているのは間違いありません。

多人数協力プレイ専用ゲームをひとりで開発する“茨道”

――『PICO PARK』はそもそもどういった発想・きっかけから生まれたゲームでしょうか?

三宅直接関わるふたつの経験があります。ひとつは大学時代にゲームキューブで『ゼルダの伝説 4つの剣+』(任天堂)を遊んだこと。この作品の“4人で協力して遊ぶ楽しさ”は鮮烈に残りました。もうひとつは、社会人になって過去に発売されたいろいろなゲームを仲間内で遊んでいたときに『サターンボンバーマン』(ハドソン・当時)の10人対戦プレイをしたことです。10人だと、ゲームが始まってもまず自分のキャラクターがどこにいるのかわからない(笑)。「俺どれだよ!」みたいな声が上がること自体が、新鮮でおもしろかったですね。

――不確定要素の多さゆえの混乱であったり意外性であったりに魅了されたと。

三宅そうですね。あとは僕自身、友だちが対戦ゲームで不機嫌になる光景がいやで。

――ああ……わかります。

三宅みんなで協力して達成感を分かち合うゲームが作れたらなって思っていました。

――実際に制作を始めたのは?

三宅2013年ごろに「PCのUSBコントローラーって、何個まで同時に繋げられるんだろう?」とふと思って、コントローラーを10個買って試してみたら全部反応したんです(笑)。とりあえず簡単な遊びを……と、“10人で階段を作ってひとりでは行けない場所に移動”と、“10人で同じボタンを押せたらクリアー”というルールのミニゲームを作ったのが、現在の『PICO PARK』の原型です。

――プレイ感はひとりで試せるものではないですよね。当初はどのような形でテストプレイを行ったのでしょうか?

三宅当時はBitsummitもクローズドなイベントで、どうやってエントリーしたらいいかもわからなかった。老若男女でワイワイ楽しむゲームを試せるイベントがぜんぜんないと思っていました。この時点では自分が作っているものが“インディーゲーム”という意識がなかったので、単にそういう情報のチャンネルに合わせられなかっただけかもしれませんが、とりあえず人が集まるイベントに出してみようと、デザイン フェスタ(※1994年から開催されている国内最大級のアートイベント)に出展しました。

――なぜデザイン フェスタに!?

三宅もともと知っていたのもあるのですが、『PICO PARK』はふだんゲームを遊ばない人にも楽しんでほしいと思って、そのテストにはちょうどいい場だと思ったからです。

――そして2014年にはセンス・オブ・ワンダーナイト(※新規の驚きがあるゲームを選考・表彰する東京ゲームショウ内イベント)のファイナリストにノミネートされましたね。

三宅出展できる場所がないかなと探し始めたときに見つかったのがこのイベントでした。『PICO PARK』のゲーム性は、まさにセンス・オブ・ワンダーだなと(笑)。

――出展時は『PICOLECITTA(ピコレチッタ)』というタイトルでしたね。

三宅“ピコレッタ”や“ピコチッタ”など、名前を正しく呼んでもらえなかったので、わかりやすいものに変えました(笑)。

――よい判断だったと思います(笑)。そして2015年には、Tokyo Sandboxの前身となる関東開催のインディーゲームイベント“東京インディーフェス”に出展。このあたりの活動は、私もインディーゲームイベントの取材記者としてリアルタイムで拝見していました。

三宅あのイベントには思い出がありまして。公式のアワードはいただけなかったのですが、アテンド担当のボランティアスタッフの方々が、わざわざこれを作って渡してくれたんです(と、鞄から一枚の紙を取り出す)。

――これは……とても素敵なプレゼントですね!

三宅センス・オブ・ワンダーナイト2014ではBest Presentation Awardをもらったんですけど、これは会場に来てくれた人たちが盛り上がったことでいただいたアワードです。東京インディーフェスでは、実際にその場でプレイした人たちの盛り上がりを間近で見ていた方々が評価してくれたっていうのが、さらに嬉しかったですね。

――ゲーム自体の性質もありますが、人でにぎわう場を求め、プレーヤーの輪を積極的に作っていく三宅さんの姿勢は、個人ゲーム開発者として特殊に映りました。

三宅ブースで「お兄さんお姉さん、遊んでみませんか!」というノリで声をかけていたら「なんかチャラい人がいる……」とSNSに書かれたりしました(笑)。自分の意識としては、このゲームをおもしろがってくれそうな人にちゃんと楽しんでもらうためにがんばっていただけなんですけどね。2015年は、新宿の8bitcafeや、Game & Music Bar CAPSULE 町田に、開発中の『PICO PARK』を置いてもらったりもしました。お客さんが遊んでいる様子をチラチラ見て、どういうことを感じているかを観察していました。

――観察した結果をゲームデザインに反映しましたか?

三宅はい。たとえば、やり直しのしやすさは改善しました。ひとり用のゲームであれば、リスタートは自分の気持ち次第ですが、多人数の協力ゲームの場合、メンバーのひとりのネガティブな感情に引きずられやすいんです。

――ああ、なるほど。

三宅ひとつのステージにつき大きな協力アクションをひとつにして、そこで達成感を味わって終わりにするか、大きな協力アクションをクリアーしたらそこをリスタート地点にする……といった形にしました。

――たしかに、長いステージの最後でミスしてまた最初からだと「もうやめない?」ってお開きムードになりやすそうですね。

三宅ひとり用と多人数用では考えることが違うと痛感しました。パズルゲームを作るときには“ミスリード”を適度に用意するものですが、それをひとり用ゲームの感覚でやってしまうと、誰かひとりがミスリードにはまったときに、ほかのプレイヤーがそのことを指摘できなくなってしまうんです。みんなでブロックを押せばいいだけのステージの上のほうに隙間を作ると、誰かが「あそこに登れないかな」と言ったら、目の前のブロックを押すことを誰も試さなくなる。

――内心そうじゃないと思いながらも、ムードメーカーについつい従ってしまうみたいな。

三宅大勢で遊んでいるときに間違いを指摘するのはすごく勇気がいるんです。だからステージを作るときは「それは本当に必要なミスリードなのか?」ということに対してずいぶん慎重になりました。

Steam版、Nintendo Switch版リリース後のパラダイム・シフト

――多人数専用、しかも最大10人で遊ぶことに最適化されたオフライン協力ゲームとなると、ともすれば“イベント会場限定ゲーム”に収まりかねない当時の『PICO PARK』ですが、そのおもしろさをストアに出して評価を世に問いたいという思いは揺らがなかったのでしょうか?

三宅もちろん近しい人たちに喜んでもらうのもいいのですが、海外の反応も見たかったんです。海外って日本よりもホームパーティーの文化があるじゃないですか。そういうところにローカルマルチのゲームの『PICO PARK』のおもしろさは届くのだろうか? という興味は強かったですね。

――むしろ最初から海外を意識していた?

三宅というよりは「人が集まる場所ってどこかな」と考えたときに、海外にも刺さりそうだなと浮かびました。そしてSteamに出せば、それができると。あとは2014年に仕事でGDCに行って、『Papers,Please』の表彰式を生で見た経験も大きかったですね。アワードの独占が衝撃的だったし、僕もいつかこういう場で立てたらいいなと思いました。

――そして2016年、現在の『PICO PARK : CLASSIC EDITION』がSteamでリリースされましたが、当時の反響はいかがでしたか?

三宅……「少しあった」感じですね(笑)。当時はいろんなメディアにプレスリリースを送って、いくつか記事にしていただいたのですが、唯一、リリースまでの経緯を踏まえた上で独自情報を盛り込んだ記事を書いてくれたのが、ファミ通.comさん(担当ライター・ミル☆吉村)でした。

――具体的な売れ行きは。

三宅発売から3年間で1000本しか売れませんでした。

――それは日本ユーザー対象ですよね?

三宅ワールドワイドです。

――……正直、どんな感想を持ちましたか?

三宅ローカルマルチで大人数を集めるのは難しいのかなというのは、感じました。できる限り少ない人数でも楽しめるようには作っていたのですが、やっぱり人が多いほうがおもしろいゲームなので。もし仲間内で遊ぼうとなっても、誰かひとりが買えばそれで済んでしまうのも、売り上げに結びつかなかった原因かなと思っています。また、Steamは特定の条件を満たしていれば購入したソフトを返金できる制度があるのですが、“オンラインモードがあると思っていたのになかった”という理由で返金されるケースが多かったようです。ただ、リリースしてしばらくしてから国内インディーゲームの風向きがかわることを聞いていたので、前向きにはいられました。

――時期的にも後の展開的にも、Nintendo Switchの存在ですね。

三宅はい。インディーゲーム開発者コミュニティー経由で、任天堂のインディーゲーム担当の方につないでもらって、Nintendo Switch版の開発にとりかかることにしました。

――具体的にはどのような作業を行ったのでしょうか?

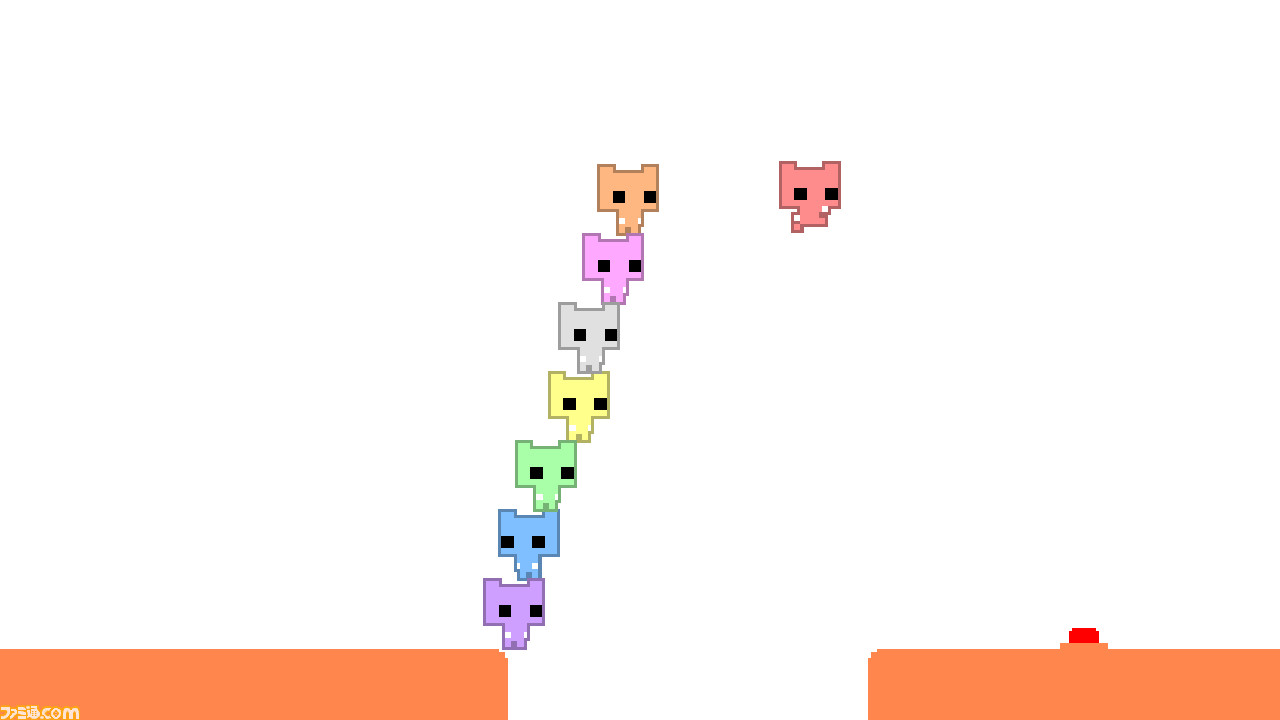

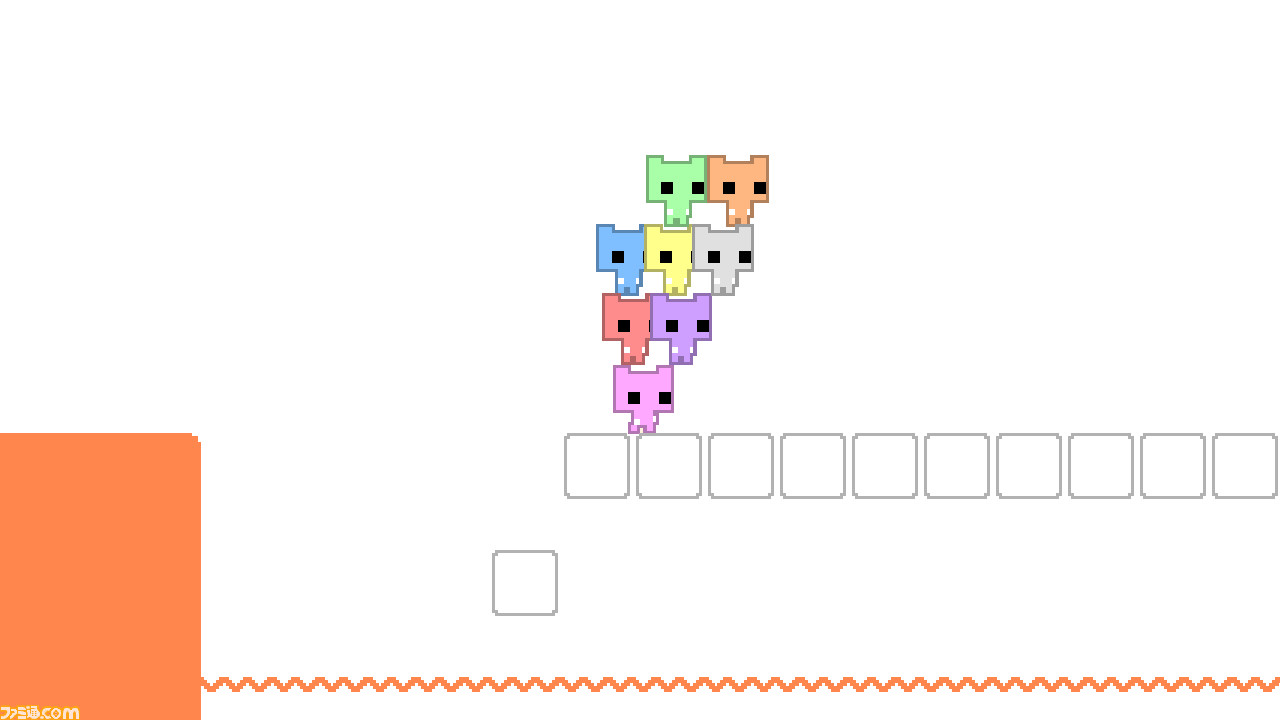

三宅最大プレイヤー人数がSteam版(『PICO PARK : CLASSIC EDITION』)の10人から8人に変わっているので、8人同時プレイに最適化した作りにしようと、ステージを作り直しました。世の中のアクションパズルゲームは100ステージとかザラにありますが、僕的に相当がんばった結果48ステージぶん用意できました。遊んでもらえばわかると思うのですが、ギミックや攻略がそれも一点もののステージばかりなんです。驚きを与えようとなると、新しいギミックをどんどん用意しないといけないので。

――アイデアを惜しみなく使って驚かせたい……という姿勢は、エンターテイナー気質のあらわれなんでしょうね。

三宅あとはグラフィックの作り直しですね。任天堂の方から見た目に関する改善の指摘をいくつかいただき、基本路線は同じままにリファインしました。グラフィック関係のリテイクは一度だけでしたね。

――そういった経緯で完成したということで、Nintendo Switch版をリリースしたときは“やりきった感”があったのではないでしょうか。

三宅そうですね。

――ただNintendo Switch版も、それほどブレイクはしなかったようで……。

三宅ファミ通さんでは、青木瑠璃子さんや鈴村健一さんのネット番組やイベントで使っていただいたりして嬉しかったのですが、2019年のリリースから2年間で、10000本いかないくらいの売り上げでした。

――うーん……これはつまり、従来のメディアの手法やでは『PICO PARK』のようなタイトルの魅力を十分に伝えられないということかもしれませんね。

三宅そんなことはないと思います。当初のNintendo Switch版はローカルマルチプレイだったから、というのは少なからず影響しているはずですから。

――結局はそこに集約されてしまうのでしょうか。ローカルマルチプレイならではのおもしろさを大々的に謳っていた『PICO PARK』がブレイクしきれなかった原因が「ローカルマルチプレイ専用だから」というのは皮肉な話です。自分が作りたいゲームを理想の形で世に出したとはいえ、市場での評価に繋がらない状況が何年間も続く状況は、さすがにキツかったのではないでしょうか。

三宅イベントで『PICO PARK』を実際に遊んでくれた人たちの反応や評価がすごくよかったので「どうして売り上げに結びつかないんだろう」と逆に思っていたくらいです(笑)。自分としてはつぎの作品に進みたい気持ちもあったのですが、「オンライン機能があると思って購入したけど、なかった」と訴えてもSteam版のように返金できないNintendo Switch版ユーザーへの負い目がありました。間違って購入した人ががっかりした気持ちのまま、僕は新作にいっていいのだろうか……という葛藤がある中、2020年のコロナ禍で、人が物理的に一ヵ所に集まるのが難しくなりました。その結果、リモートで遊ぶことのハードルがすごく下がったことを実感し、「令和のローカルマルチはリモートも含むんじゃないか」と思ったんです。『Among US』がめちゃくちゃ流行っている状況も見ていたので、プログラムの技術的な問題もあって二の足を踏んでいたオンライン版に着手する意味を見出すことができました。

――よくそこでポリシーを軌道修正できましたね。

三宅「いま出したら来るんじゃないか」という予感があったのは確かです。

累計売上本数が3ヵ月間で約100倍になった狂乱の日々

――実際、今年5月に、Nintendo Switch版をベースにしたオンラインマルチプレイ対応のSteam版をリリースしてから、『PICO PARK』を取り巻く状況が一気に変わりましたね。

三宅2020年に一度、韓国の人気YouTuberが遊んだことがきっかけで韓国でバズったんですけど、本当の意味でバズったのは2021年7月です。オンライン版リリース直後のおもなユーザーは韓国、インドネシア、ベトナム、タイでした。日本ではSHAKAさん、らっだぁさんといった国内ユーザーへの影響力があるストリーマーの方々がプレイ動画を配信して、徐々に認知度が上がっていきました。そして7月上旬、「500円ですごくおもしろいゲームがある」という日本人ユーザーによる『PICO PARK』のプレイ動画のTwitter投稿が万単位でリツートされました。直後に複数の大手VTuber事務所から問い合わせがあり、その数日後にはbilibili動画で公開されたプレイ動画がいきなり100万再生超えで、中国での売り上げが一気に伸びました。あの数日間は「やべー」しか言っていませんでした(笑)。

――まさに“売れた瞬間”ですね。

三宅7月末には、それぞれ数百万人の登録者を抱えるアメリカの人気ストリーマー8人が『PICO PARK』のマルチプレイを配信したことがきっかけで、欧米圏にも広がりました。5~6月で10000本未満だった売上本数が、7月でハーフミリオン(50万)を超えました。

――その後100万本を突破したのが8月末ということで、驚異的なスピードで普及したことがわかります。

三宅8月の売り上げの中心はアメリカと南米でした。南米に行ったきっかけはTiktokだったんです。『PICO PARK』のタグがついた動画が3億再生いっているんですよ(笑)。これはまったく予想していなかった展開でした。

――──そして9月には、当初の目的だったNintendo Switch版のオンラインマルチプレイ対応アップデートが行われ、さらなるプレイヤー層の拡大が期待されます。ここまでブレイクしたいちばんの原因を自己分析すると?

三宅僕が意識したのは、ステージやギミックを考えるときに“どういう会話が生まれるか”を前提にすることでした。シンプルなものでは「せーの」や「あっち行け!」。「Don’t Push!」って書いてあったら「これは押せってことだよな」とか(笑)、そういうところがいまの時代のストリーマー配信と相性がよかったのかなと。そんなストリーマーさんたちの楽しそうな姿を見て自分も遊んでみようという流れができている。『PICO PARK』が生んだ会話の力が普及しているのかなと思っています。

個人開発だからこそ貫けた、クリエイターとしての姿勢

――『PICO PARK』のもうひとつの特徴は、本作が三宅さんの完全個人開発・パブリッシングタイトルであることです。個人のインディーゲームクリエイターとして活動してきた経験から、ほかの人に伝えられる知見やアドバイスがあればよろしくお願いします。

三宅僕の場合、パブリッシングの声がかからなかったので結果的に全部ひとりでやるしかなかったんですけど……。

――いやいや、さすがにそんなことはないでしょう。

三宅イベントに出展した『PICO PARK』に興味を持たれても「オンラインプレイができればね」で終わってしまうんです。いまとなってはその意見は正しかったのですが。

――(笑)。

三宅いざ海外を視野に入れたイベント出展やプロモーションとなると、個人では途端にハードルが上がります。Devolver Digitalがパブリッシングするインディーゲームが、海外各地のイベントでブース出展されているのを羨ましく見ていたので、もしワールドワイドで展開したいとなったら、パブリッシャーの存在はありがたく感じられると思います。

――その点『PICO PARK』は、各国のストリーマー、ユーザーがプロモーションの役割を率先して担ってくれたということですね。

三宅ストリーマーが盛り上がるのと、ふつうのユーザーが盛り上がることは、僕にとっては境い目はないんです。このゲームは昨今のストリーマー文化にたまたまマッチしていたけど、作り始めたときはそのような土壌はなかったので、「会話の盛り上がりの力を重視した作品はストリーマーさんにも刺さる」という学びにはなりました。

――ゲーム会社の一員では作れなかった“未知のゲーム”をひとりで作ろうと思ったことが、すべての始まりだったんですね。

三宅プロジェクトの一員として十数年間ゲームを開発してきたことで「ほかの誰かが作るだろうゲームを改めて作ってもしょうがない」との思いがより強くなりました。誰も作ったことがないゲームの企画を人に説得できる自信はなかったけど、個人開発なら誰も説得する必要はない(笑)。「集まって遊ぶのが好きな人たちは絶対いる、そこの人たちに絶対届けよう」というイメージを持ったまま作り続けられることが、個人開発の魅力だと思います。