2021年7月19日~24日(アメリカ現地時間)に、今年度はオンラインでの開催となった世界最大級のゲーム開発者カンファレンスイベント"ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス 2021"(以下、"GDC 2021")。

2021年7月21日(日本時間では22日)には、“GDCアワード”でゲーム・オブ・ザ・イヤーを含む3冠を獲得した傑作アクションRPG『HADES(ハデス)』のカンファレンス“BREATHING LIFE INTO GREEK MYTH: THE DIALOGUE OF 'HADES'”が行われた。

担当したのはスーパージャイアントゲームズ所属のふたりのクリエイター。『ハデス』ではクリエイティブ・ディレクターを担当したグレッグ・カサヴィン氏と、オーディオ・ディレクターのダレン・コーブ氏だ。本記事では、このカンファレンスの模様をリポートしていく。

『ハデス』に収録されたボイスの量は、単語換算で30万5433ワード! カロンの唸り声は120種類

『ハデス』はローグライクのアクションRPGに、ゲームオーバーになるたびにストーリーが進展していくという手法を組み合わせたゲーム。ゲームファンコミュニティからの意見を反映しながら開発されたことも大きな特徴のひとつだ。

まずグレッグ氏は、本作が高く評価され、GDCでも多くの賞にノミネートされたことへの感謝を述べた。

このゲームにおけるもうひとつの大きな挑戦と言えるのが、幅広いキャスティングによる全編フルボイスを採用したゲームにするということだったという。その台詞量は当初の予測を上回り、30人のキャラクターの文章は合計して21000、単語に換算すると30万5433ワードにまで及んだ。

ちなみに、ダンジョン内でショップを営むキャラクターであるカロンは、唸り声だけで120種類のボイスを収録したそうだ。

このセッションでは、いまになって開発者自らが振り返ってもちょっと信じられない規模だという、30万を超えるワード数のフルボイス収録をどのように可能にしたのか? という部分が明かされた。

『ハデス』に至る“運命的な選択”

開発当初、どんなゲームを作るのかについていくつかの大きな決断をしたグレッグ氏たち。その中で最初から決まっていたのは、オーディオ(音声)とナラティブ(物語性)がこれから作るゲームの鍵になるということだった。

これまでにグレッグ氏がコンセプトを手掛けたすべてのゲームにおいて、オーディオは作品の雰囲気を決定付ける非常に大きな部分だったという。

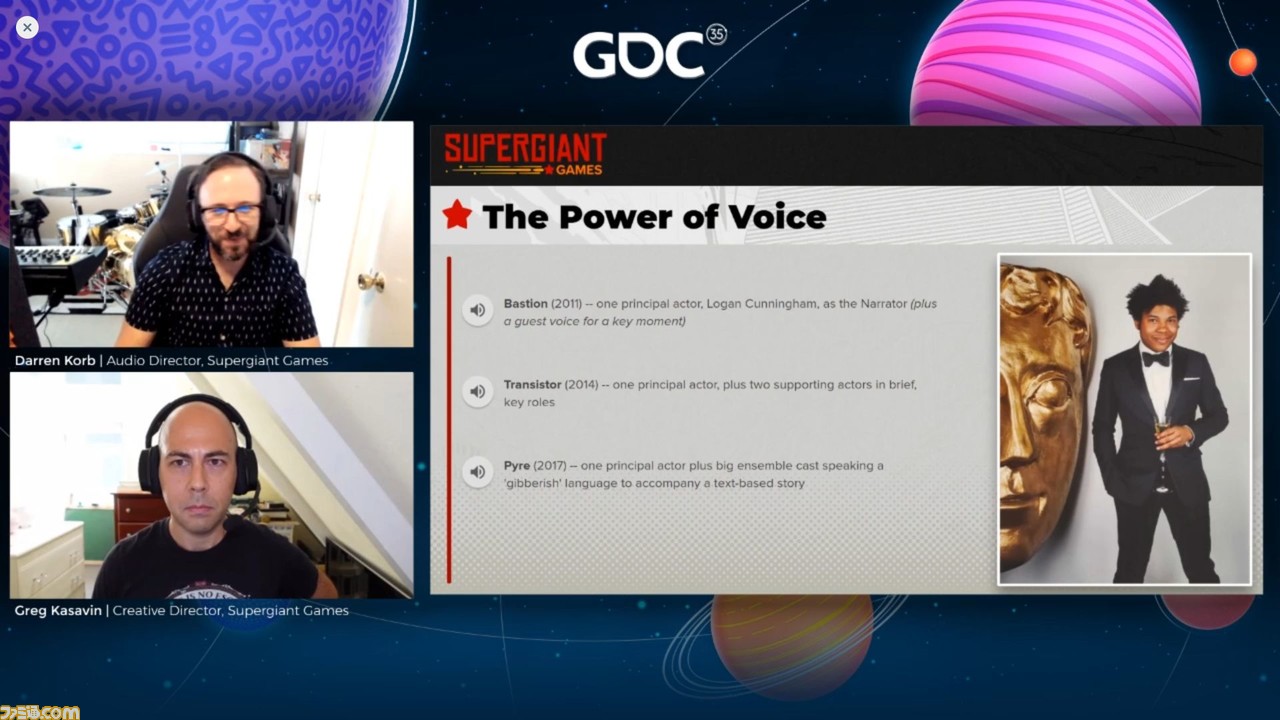

ここでスライドに、ひとりの男性が写った写真が登場する。この男性はローガン・カニンガム。『ハデス』においてストーリーテラー(ナレーション)のほか、複数の登場人物のボイスを担当し、英国アカデミー賞のゲーム部門で“Performer in a Supporting Role”を受賞した人物だ。

ダレン氏はスーパージャイアントゲームズの過去作『Bastion』、『Transistor』、『Pyre』でのローガン氏の仕事を紹介。どの作品でも、ナレーションや重要キャラクターのボイスを務めており、彼がさまざまなキャラクターを演じ分けられると気付いたことが、『ハデス』で複数人のキャラクターのボイスを兼任してもらうことにつながったようだ。

スーパージャイアントゲームズはつねに過去に手掛けたゲームの経験を最新作に活かしているが、直近の『Pyre』は『ハデス』をどんなゲームにしたらよいか、明確に指し示してくれたタイトルだったという。『Pyre』で初めてたくさんのキャストにボイスを収録してもらった経験が、次回作はフルボイスのゲームにするという自信につながったそうだ。

それはAAAタイトルのようにフル・パフォーマンス・キャプチャーや驚くようなカットシーンなどはなくとも、ローガン氏のような俳優の演技があれば、声だけでキャラクターにゲーム世界の枠を超えるような実在感を与えられるという確信でもあったという。

物語には多くの機能を求めたが、プレイヤーが失敗したときのショックを緩和するのも求めたもののひとつだったのだとか。毎回異なる体験が味わえるローグライクゲームの魅力に気付く前に、頭に来てゲームを止めてしまうかもしれないという懸念を、取り除くのが目的だ。

そのために『ハデス』ではシリアスなものだけでなく、コミカルでふざけた調子のものまで、さまざまなボイスでプレイヤーに楽しんでもらうことになったという。

フルボイスのゲーム開発のための課題

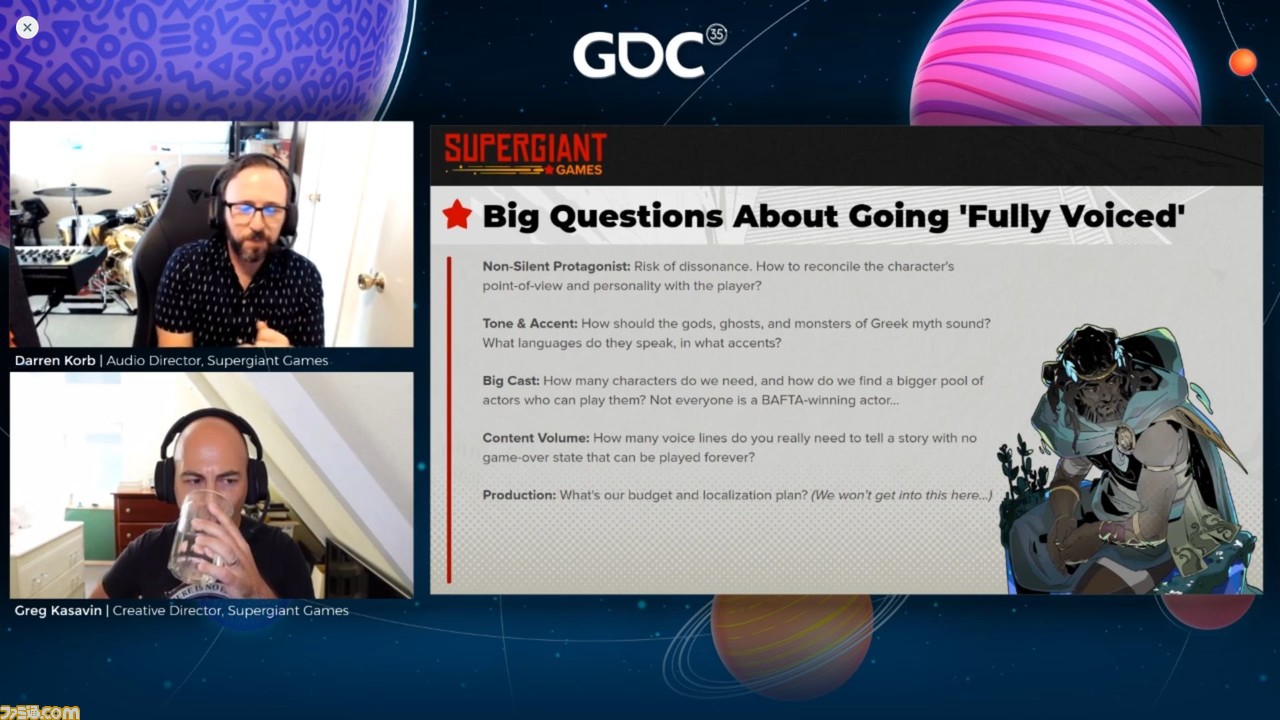

フルボイスのゲームを開発する上では、以下のことが課題になった。

まず、スーパージャイアントゲームズの過去作の主人公に、しゃべるキャラクターはいなかった。そのため、主人公の性格描写と、それを受け止めるプレイヤーの感覚をどのようにすり合わせるのか、そのキャラクターの視点や人格をどのように調整するのかという点が問題となった。

また、多くの人が知っている神々やギリシャ神話の怪物が、どんな声で、どういった言語で話すのか、アクセントはどうすべきかも話し合われた。

多くの俳優を起用することは決まっていたが、それがどれくらいに規模になるかも未知数だった。キャラクターの人数、彼らに満足のいく形でキャストを起用する方法、どうやって適任の俳優を見付けるかべきか?

俳優全員がローガン氏のような芸達者ではないということも認識する必要があった。開発チームの何人かが声を担当することもあったが、ローガン氏が演じるキャラクターと同じ世界にいても浮かないように、キャスト全体の質を保持しするのも必須事項だったのだ。

いつまでも遊べる巨大なゲームである『ハデス』において、コンテンツが足りないと感じさせないためにはどれだけの台詞量が必要かも、調べなければいかけなかった。そしてプロダクションとして成立させるため、予算がどれくらい掛かって、ローカライズのプランはどのようにすればいいのかということも。

チームの答えは「とにかくやってみよう!」(ザグレウスの台詞)

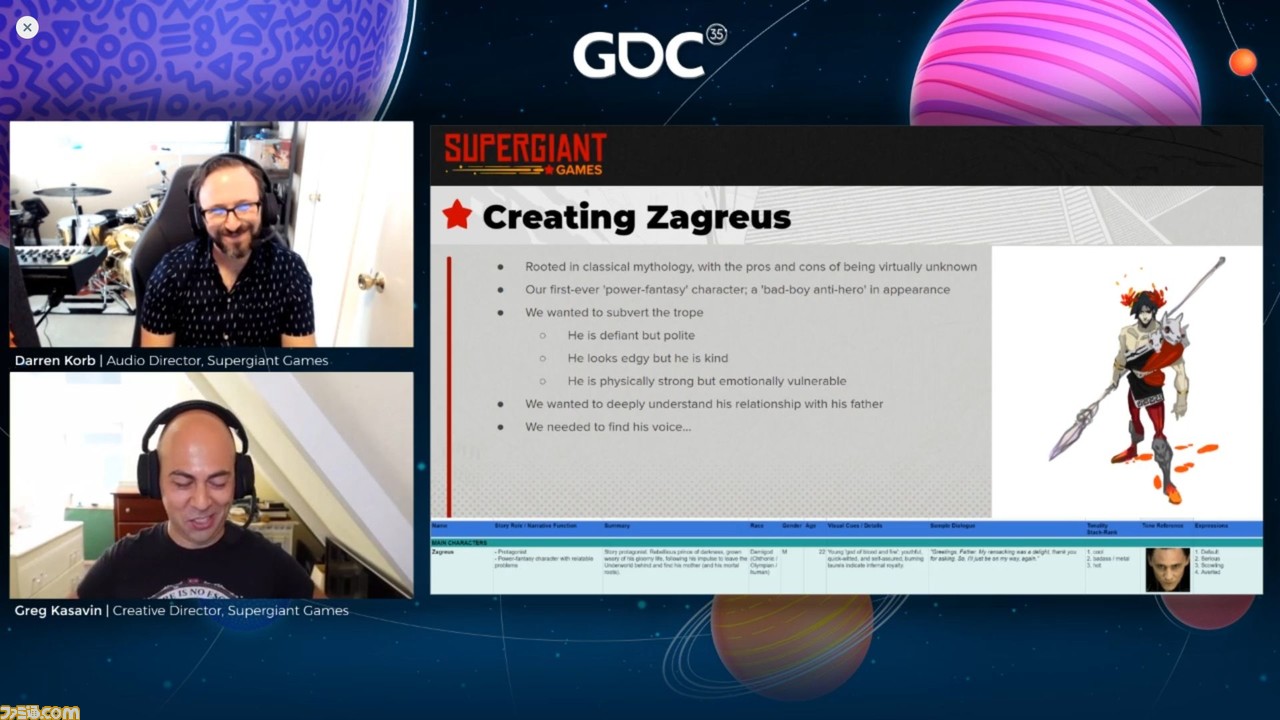

とにかく『ハデス』の開発はスタートし、言葉を発するキャラクターが作られ始めた。スライドには、アート・ディレクター、ジェン・ジー氏が描いた初期のザグレウスが写し出される。“冥界の神の息子”というモチーフしかなかったにも関わらず、この時点で最終的なザグレウスに通ずるイメージはほとんど出来上がっていたことがわかる。

ちなみに、ザグレウスをグレッグ氏たちがゼロから生み出したキャラクターだと思っている人もいるそうだが、れっきとしたギリシャ神話の登場人物である。ギリシャ神話の冥界についていろいろ調べていて、ハデスに息子がいると知って興味を惹かれ、その発見がゲーム全体のベースになったそうだ。

原典となるザグレウスは、どういう人物なのかつかみにくかったが、感情的には脆弱だが、親切で礼儀正しいことが読み取れたらしい。そんな彼と父・ハデスとの関係を、深く掘り下げたくなったのだという。

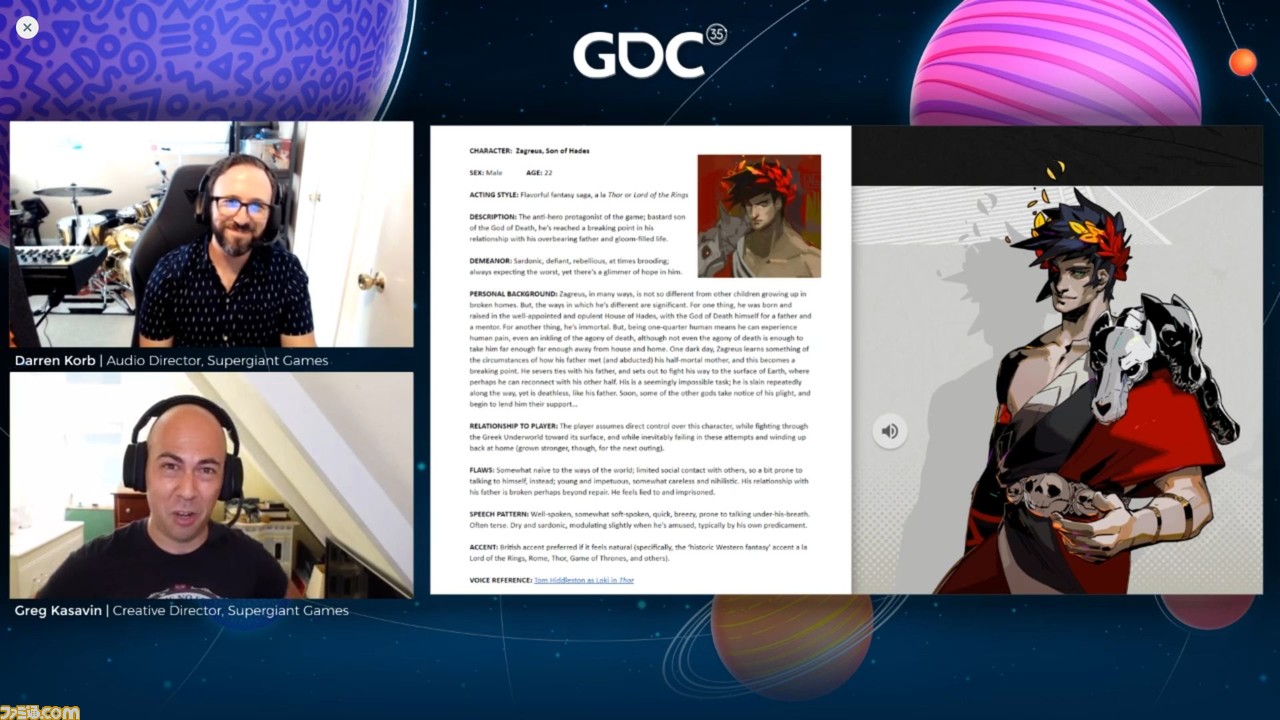

ザグレウス役のボイスアクターのオーディションを行ったが、すべての条件を満たす人は見つからなかった。そこでダレン氏が試しに自分の声でレコーディングを行ったところ、チームが気に入って、そのままザグレウス役はダレン氏に決まった。

ザグレウスを演じるときは、『ロード・オブ・ザ・リング』や『ゲーム・オブ・スローンズ』などの西洋ファンタジーでお決まりの、英国英語のアクセントを使うことにした。

文化の違いを表すため、アメリカ英語のアクセントも使っている。冥界出身のキャラクターはアメリカ英語、ギリシャ出身、または地上出身のキャラクターはイギリス英語といった具合に。

キャスティングがいちばん早く決まったのはハデスだったという。ローガン氏を念頭に置いて進めていたが、実際にレコーディングしてくれたものを聞いて、「これが正にハデスだ!」と即決だったのだとか。

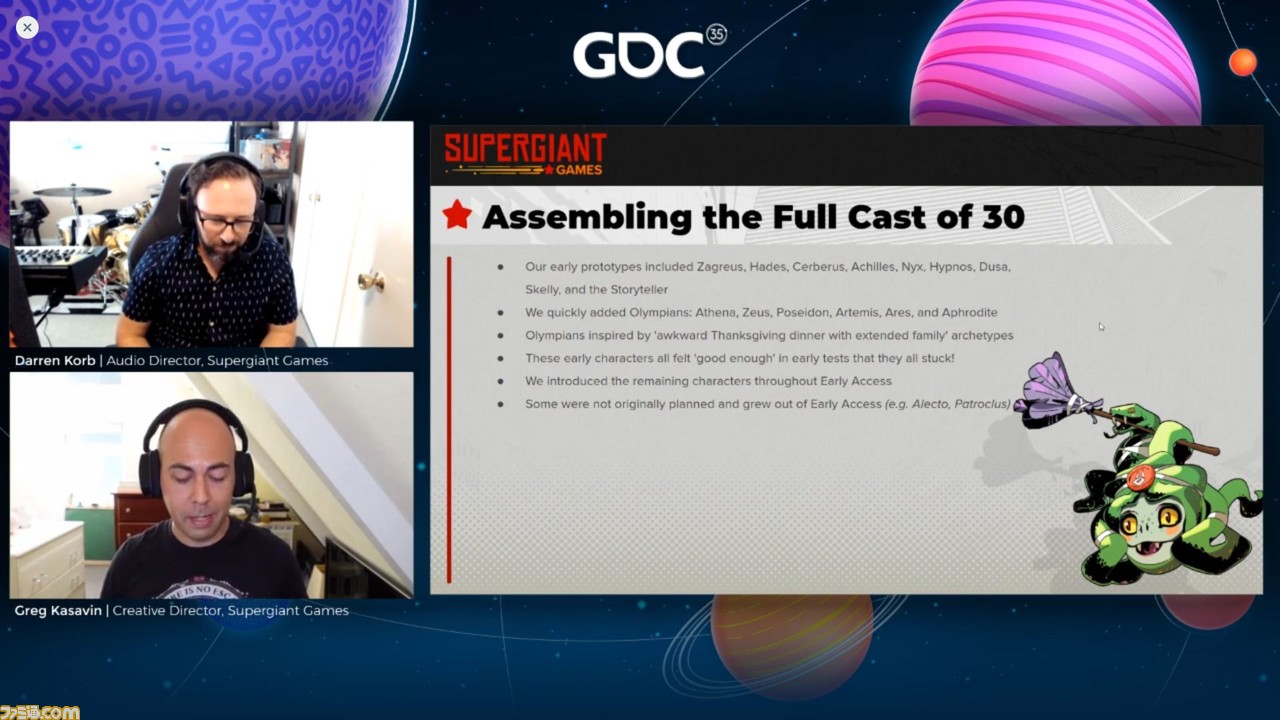

開発から1年足らずで、早期のビルドとはいえザグレウス、ハデス、そしてストーリーテラーの声が実装された。早期からゲームの雰囲気をつかむことを優先していたということだ。この時点で実装された台詞の中には、完成品のゲームでも使われている台詞もあるという。

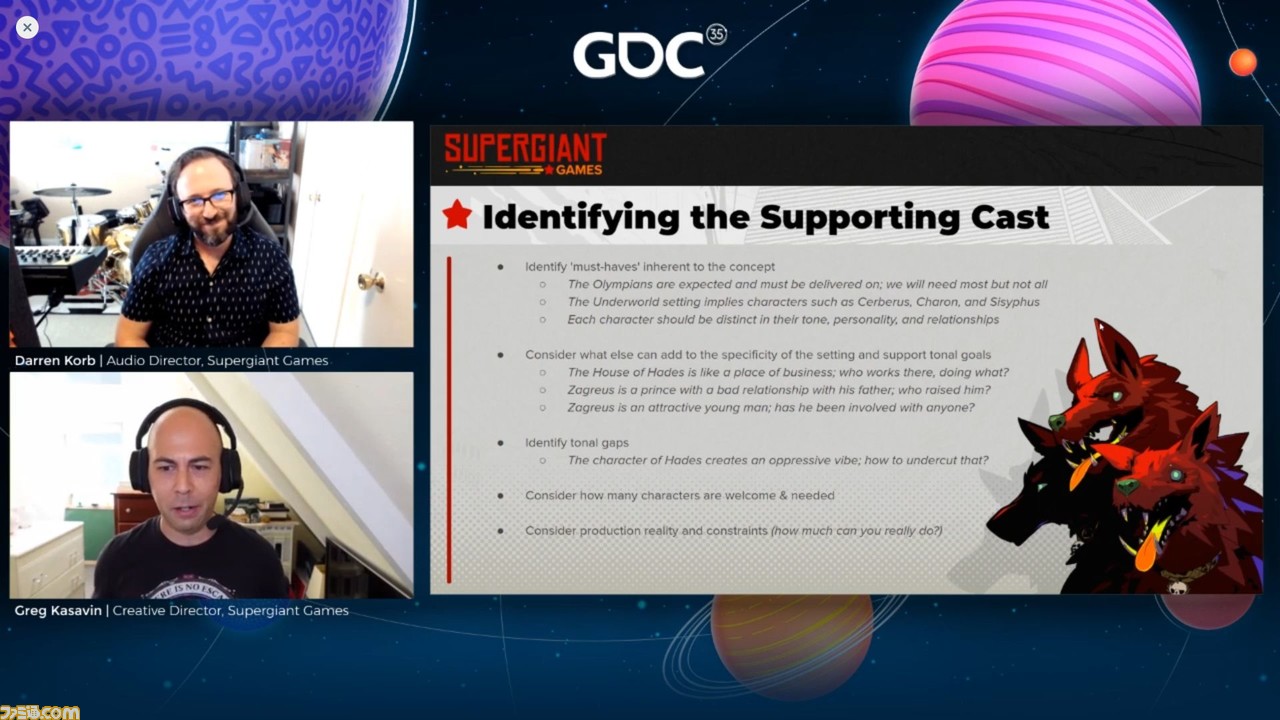

このようにしてハデスとザグレウスの関係を描くことができて、グレッグ氏たちもワクワクしていたとのこと。しかし、ゲームとしてもっと多様な雰囲気を求めていたので、どのようなキャラクターをゲームに加えるべきか、検討を続けた。

アイディアのひとつにはオリンピアン(オリンポス山に住む人)が登場するというものがあった。冥界にはヘルハウンド、ケルベロス、カロンなど象徴的なキャラクターを配置。ハデスの家は(冥界にまつわる取り決めを行う)職場のようなところなので、そこで働く人々も配置した。ハデスが父親の役割を十分に果たしていないなら、それに代わる、ザグレウスの育ての親のような存在はアキレスということになった。

想定していた開発期間内にどれだけのキャラクターを実装できるかをさらに検討。いろいろなキャラクターを構想したが、アキレス、ニュクス、ヒプノス、ドゥーサ、スケリーなど、その多くのが生き残ったという。

プランに入っていなかったキャラクターもアーリーアクセス版で試しに実装。ここからアレクトやパトロクロスのような重要な役に採用された者もいた。このように完成させるまえにプレイヤーの反応をフィードバックできるのが、アーリーアクセスのよいところだ。

新しいキャラクターが出るたびにローガン氏は演じられるか? というのが最初の確認事項となり、答えは「イエス」であることが多かった。試してもらった6人のキャラクターのうち、なんと5人(下の画像のキャラクターたち)はローガン氏が担当することになったのだ。

最初の問いの答えが「ノー」だった場合は、選択の幅を広げることになる。スーパージャイアントゲームズのような小さなスタジオでは、リソースを出来る限り有効に使いたい。まず模索したことは、チームの中に演じられる人がいないか、つぎに知り合いにいないかを検討することだった。

ローガン氏とダレン氏が高校時代の即興クラブにいたときに司会を務めていた、『Pyre』でも協力してくれた人物がゼウスとカオスを演じてくれた。

ダレン氏はザグレウスに続き、スケリーの声を担当することになった。スケリーの声はダレン氏が好んでいる奇妙な話しかたをベースに作ったが、ジョー・ペシ(映画『グッドフェローズ』でのアカデミー助演男優賞受賞などで有名な俳優)のようなイメージも取り入れたのだとか。

スケリーはギリシャ神話に深く関わるキャラクターだが、設定を新たに考えるのは楽しかったという。彼を登場させるというアイデアは、じつはジョークから始まったのだが、けっきょくうまく行ったため、取り入れることになったのだとか。ドゥーサも当初は軽い役どころのはずが、重要なキャラクターになった。

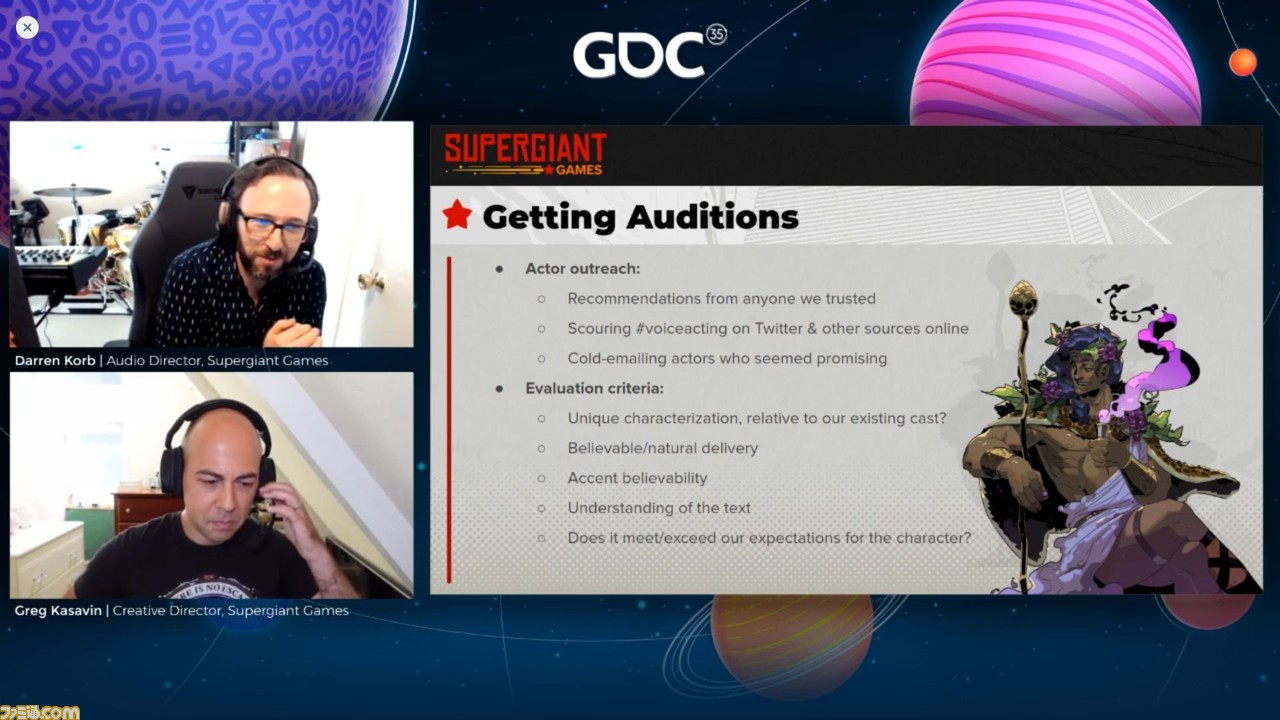

一部のキャラクターについては、ローガン氏にも演じられず、内輪でもやれる人がいないことがわかり、信用できる人の紹介や、友人の友人、オンラインなどで探した。

オーディション用の音源を受け取り、いくつかの基準で評価した。既存のキャストに照らし合わせて、性格がユニークか、重複しないか、演技は自然か、アクセントは自然に聞こえるか。そして台詞そのものへの理解は、とても重要な項目だったという。

それはセリフの背後にあるものを読み取って自分のものにしているかということ。最初からその方向性で演技ができていれば、ディレクションが容易になる。また、開発チームがそのキャラクターに求めているものを満たしているか、あるいは期待以上のものをもたらしてくれるかということも大事だ。これに関しては、完璧だと思うことも、想像以上だと思うこともあった。

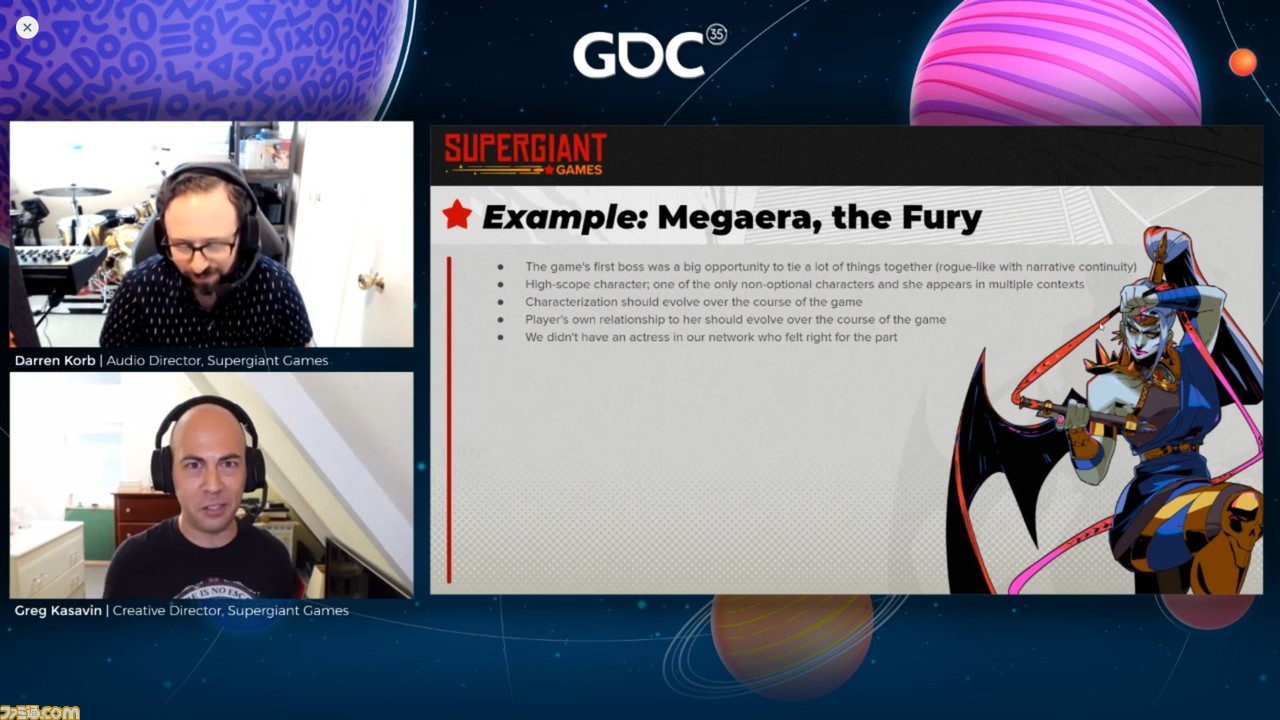

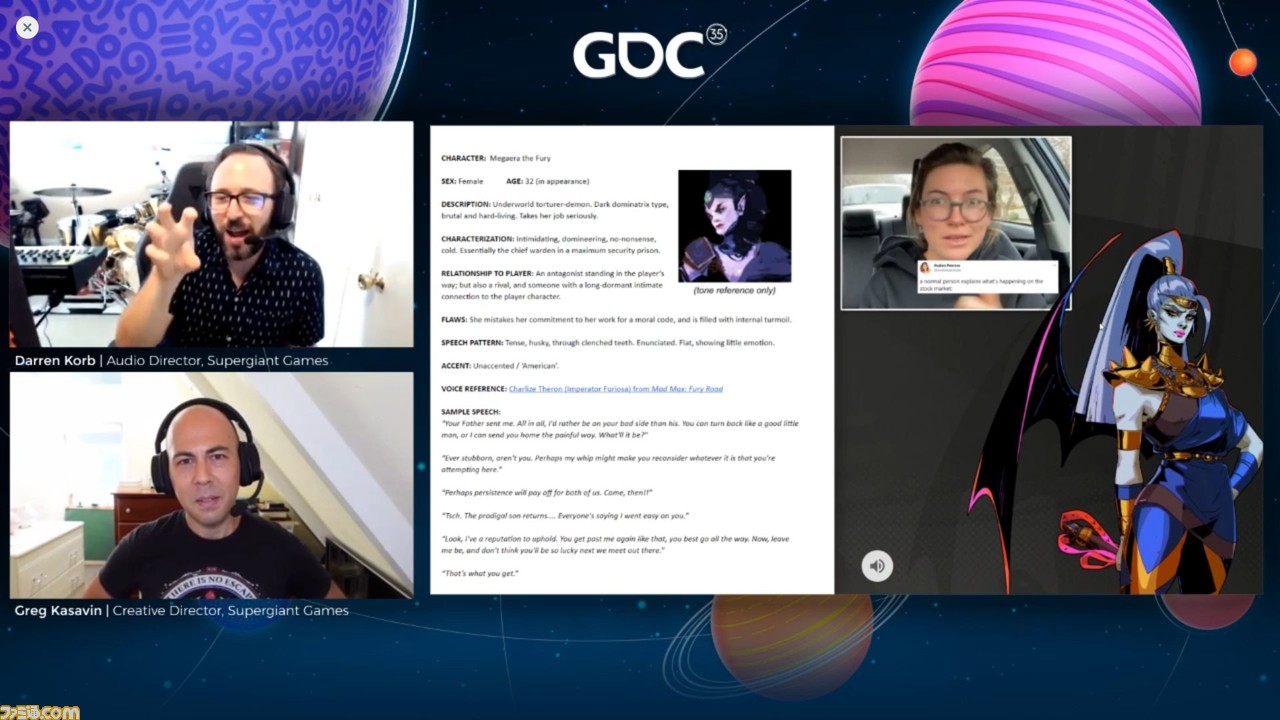

とくに最初に戦うボスキャラであるメガエラは、プレイヤーが唯一回避することができないという点で、非常に重要なキャラクターだ。ハデスやドゥーサとは話をしたくなければ通り過ぎればよい。だがメガエラは最初のボスとして何度も立ちはだかる。彼女を通してこのゲームのユニークなところを表現したかったのだという。

ストーリーがつねに進展し、プレイヤーとしての経験は最初にボスと戦ったときと20回目のボス戦では違う。そしてザグレウスとメガエラとの関係は、プレイヤー自身の旅をも反映している。従って、この役は責任重大だ。

適任と言える俳優がいなかったので、誰に依頼すべきか探し始め、内輪でも探す努力をしたという。そして最終的にこのキャラクターを演じたのは、アヴァロン・ペンローズという人物となった。

彼女はドゥーサとアフロディーテを演じたコートニー・ウィンズ氏の親しい友人であり、偶然ながらオルシャイの声を担当したスーパージャイアントゲームズ元社員のマイケル・エルシー氏の結婚相手でもあった。

メガエラの当初のイメージとしては、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でシャーリーズ・セロンが演じたフュリオサを挙げていたが、アヴァロン氏が演じたことで、それ以上に多面的でおもしろいキャラクターになったと称賛。

メガイラはザグレウスと敵対しつつも、それだけではない複雑な関係が芽生える人物としてクールな仕上がりとなり、結果的にゲーム全体で3番目にセリフの多いキャラクターになった。アヴァロン氏に出会えてとてもうれしかったとダレン氏は語った。

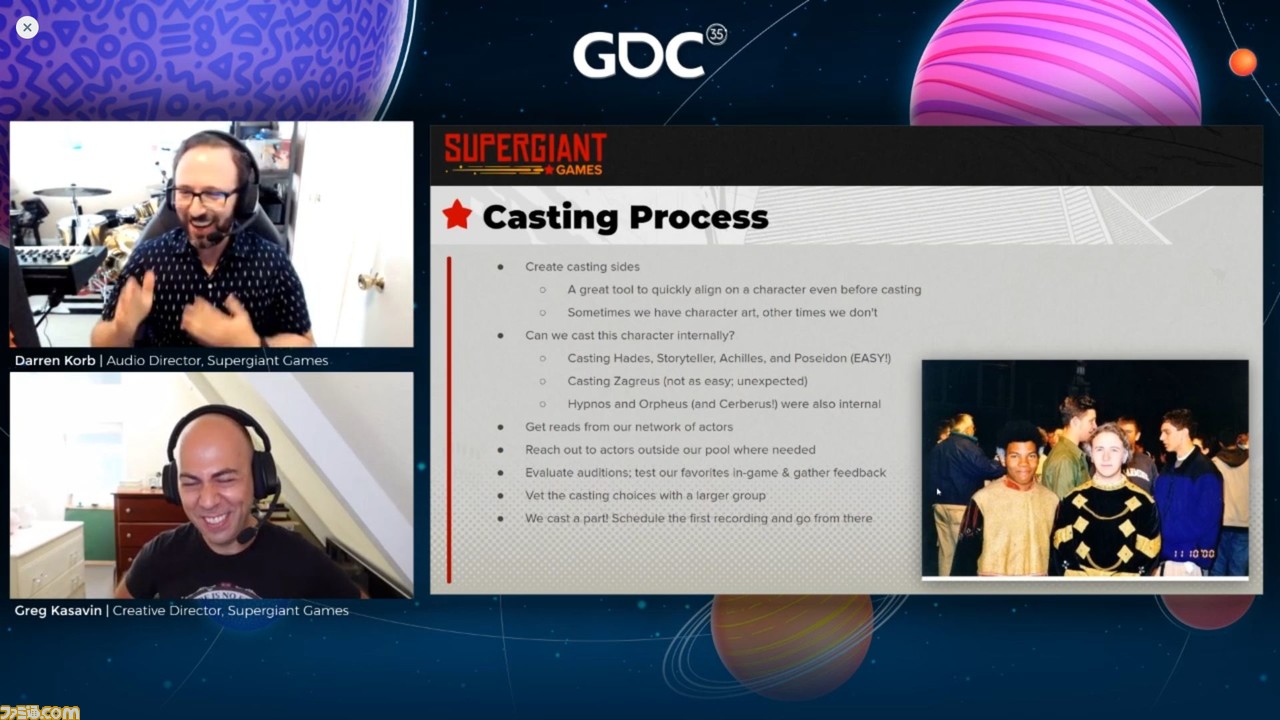

キャスティング・プロセスについてのまとめ

- キャラクターを社内で整理するためのツールを作成。

- 内部でキャスティングできないか検討。

- ネットワークの中で探す。

- 必要であれば外部にも広げる。

- オーディションの結果を評価。ゲーム内でテスト。フィードバック収集。

- より大きいチームで検討。

- 実際にキャスティングして最初のレコーディングをスケジュール。

ライティング・プロセスについてのまとめ

- くり返しプレイするゲームの構造でもコンテンツのアイディアが不足しないものを目指した。

- レコーディングにデッドラインを設けることで、有益なモチベーションと制限と制約がもたらされた。

- アーリーアクセスでの開発は漸進的なアップデートのフレームワークを可能にした。

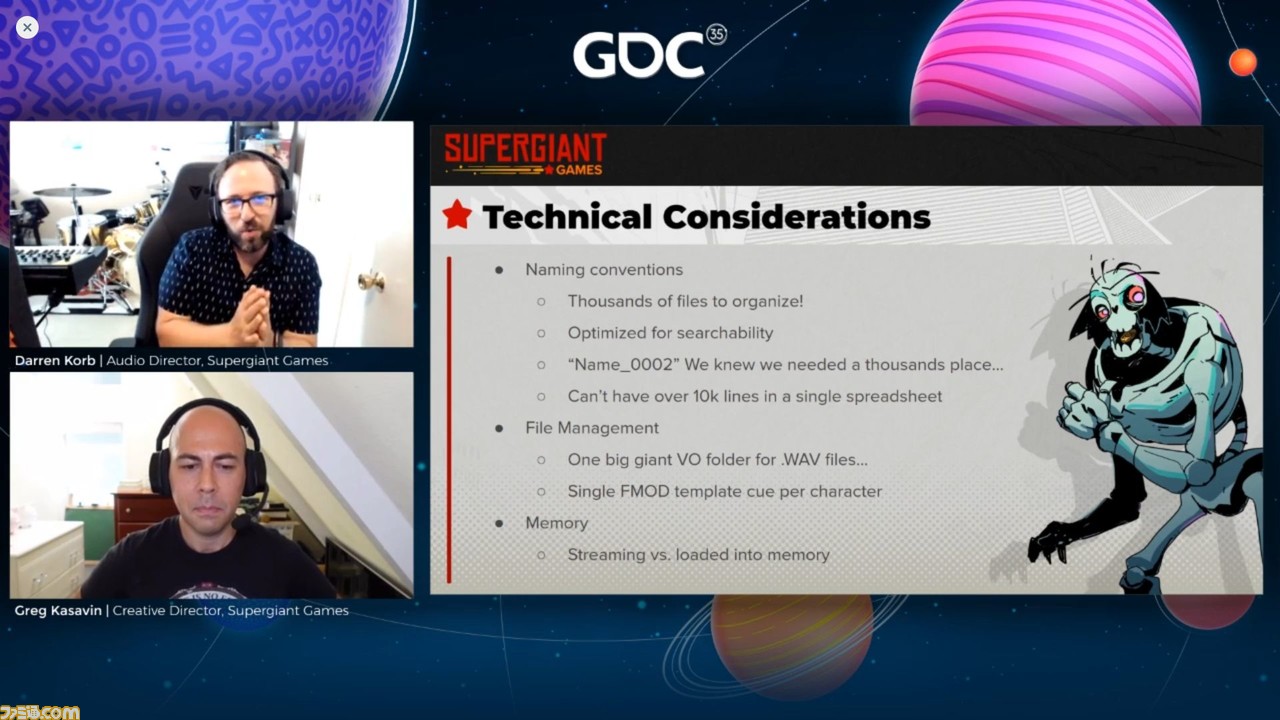

- ライティングはおもにGoogle SheetsまたはSublimeTextを使って直接ゲームデータに書き込むことが中心となった。

- 特定の状況での“バークス(反復できる短い台詞)”のバリエーションをたくさん書いた。

- ストーリーの輪郭を早期に考案し、骨子として維持し続ければ、その後は戦略的に積み上げていける。

レコーディングについて

レコーディングでは、キャストの演技を少なくとも2回以上のテイクを収録し、どちらかよいほうを採用した。採用したものには、通し番号のファイル名を付けて管理をする。これはボイスオーバー・エディターという役職の、ブラッド氏というスタッフの仕事だったとのこと。

なお、ダレン氏によるザグレウスの収録の様子を含む動画は、YouTubeにアップロードされている。

グレッグ氏もまた本作でヒプノスの声を担当しており、クリエイティブ・ディレクターでありながら、自分の台詞を自ら編集するというのはユニークな特権だったという。多くのライターがゲーム業界で働いているが、このような実務に関わる人はあまりいないだろうと語った。

動画で触れなかった部分として、本作をプレイしていて頻繁に耳にする、ザグレウスが発する軽口や皮肉などの収録もあったという。これらはプレイバック・システムによってすべての台詞を言い尽くすまでランダムに再生され、同じ台詞が続かず、最大のバラエティが得られるようにプログラミングされているとのこと。

ゲームが制御不能になる寸前まで行ったこともあったが、アーリアクセスに参加してくれたプレイヤーとチームメンバーが努力し続けたことで、すべてがうまくいくようになったと、グレッグ氏は感謝を口にした。

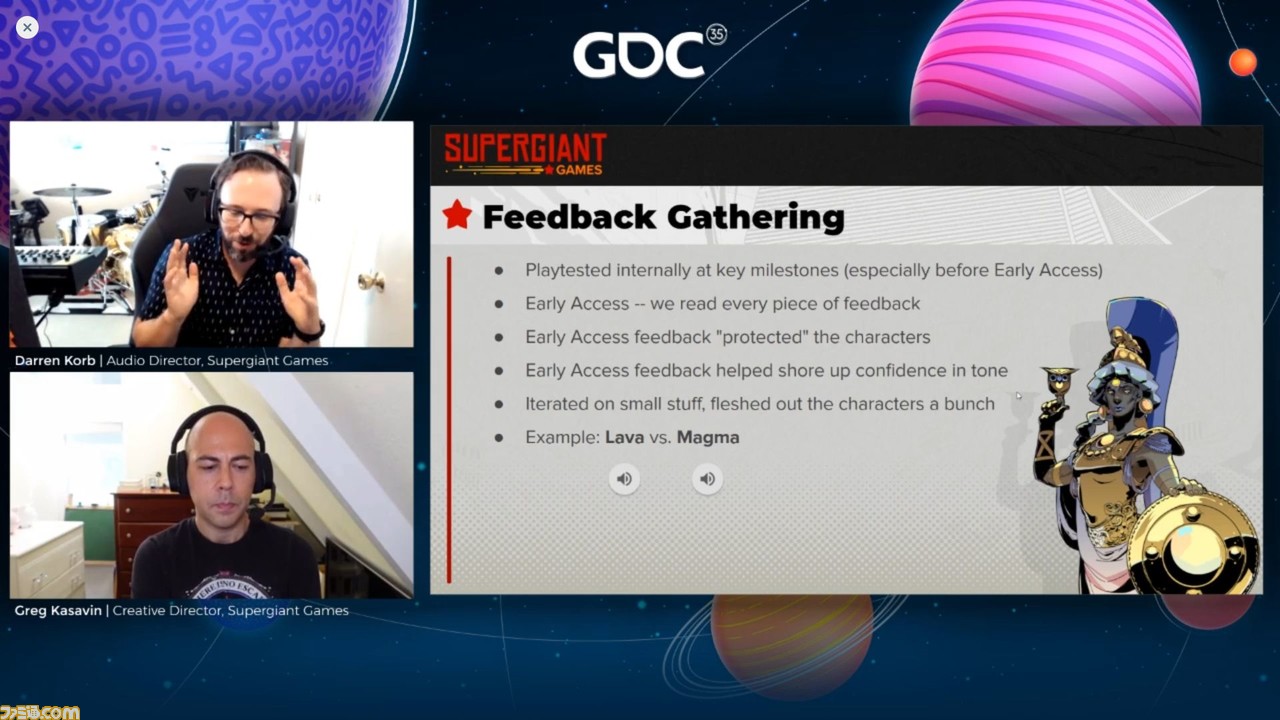

アーリーアクセスにおけるフィードバックについて

すべての要素が統合されてからチーム内でテストプレイを行い、世界に送り出す前にあらゆる部分が十全に機能していることが確認された『ハデス』。とくにアーリーアクセス前の内部テストプレイはとても重要だと言い、チームが一丸となって広くプレイしたとのこと。

そうして始まったアーリーアクセスは素晴らしいフィードバックの源であり、Discord、Redditなどから送られてくる意見にもすべて目を通し、できる限り返信したという。

また、アーリーアクセスによるフィードバックでもうひとつ興味深かったのは、一度世に出したキャラクターは、これをなかったことにはしづらく、結果的に多くのキャラクターを守れたことだったのだとか。

アーリーアクセスにおける多くのキャラクターとボイスに対する反応は、とても前向きであり、開発チームにとってベストを尽くすモチベーションになったという。

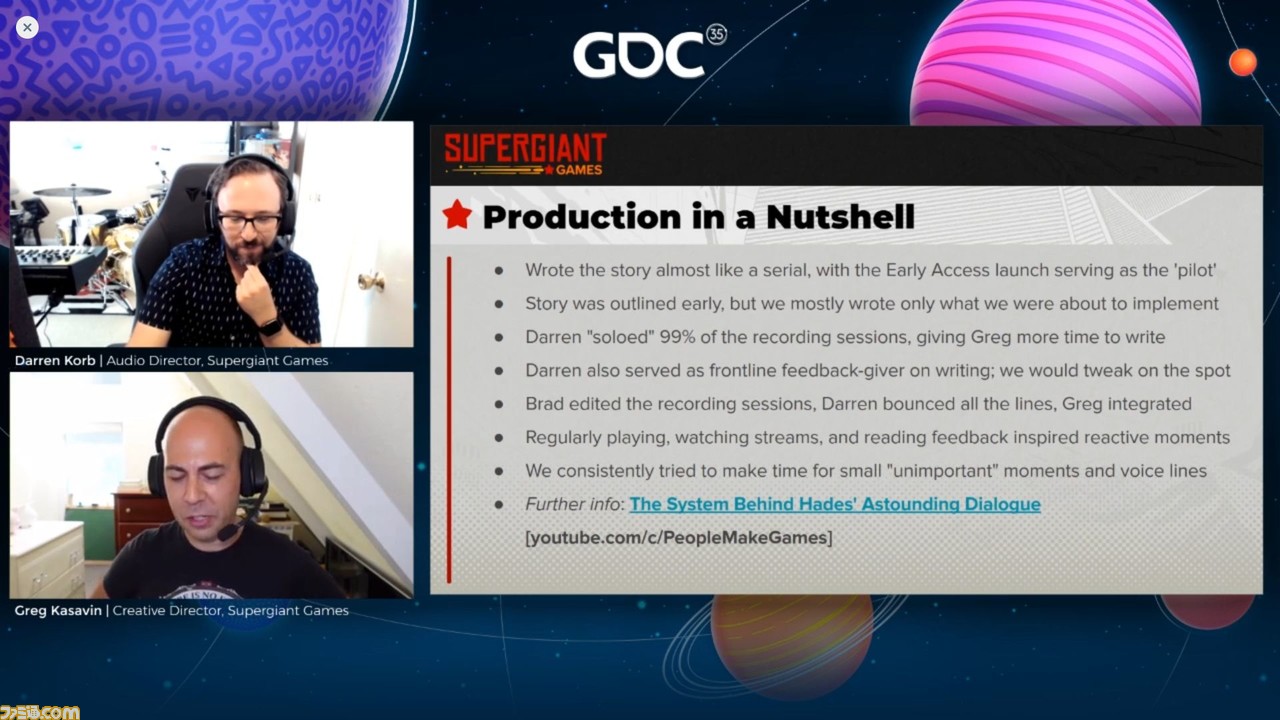

プロダクションについてのまとめ

- ストーリーはアーリーアクセス版がパイロット的役割を担い、1つのシリーズ作品のように続きの展開をつないでいった。

- ストーリーの輪郭は早期にできたが、ここではすぐに実装できるとわかっていることを描いた。

- ダレン氏はレコーディング・セッションの99%を1人で行い、グレッグ氏に時間の余裕を与えてくれた。

- ダレン氏が開発の最前線でライティングのフィードバックを提供したおかげで、すぐに調整することができた。

- ブラッド氏がレコーディング・セッションを編集、ダレン氏がすべての台詞を精査し、グレッグ氏が統合した。

- 日常的にゲームをプレイし、ストリーミングを見て、フィードバックを読むことで刺激を受け、アイディアを出し続けた。

- つねにあまり重要でないこと(必要ではないが、楽しいこと)のために時間を割く努力をした。

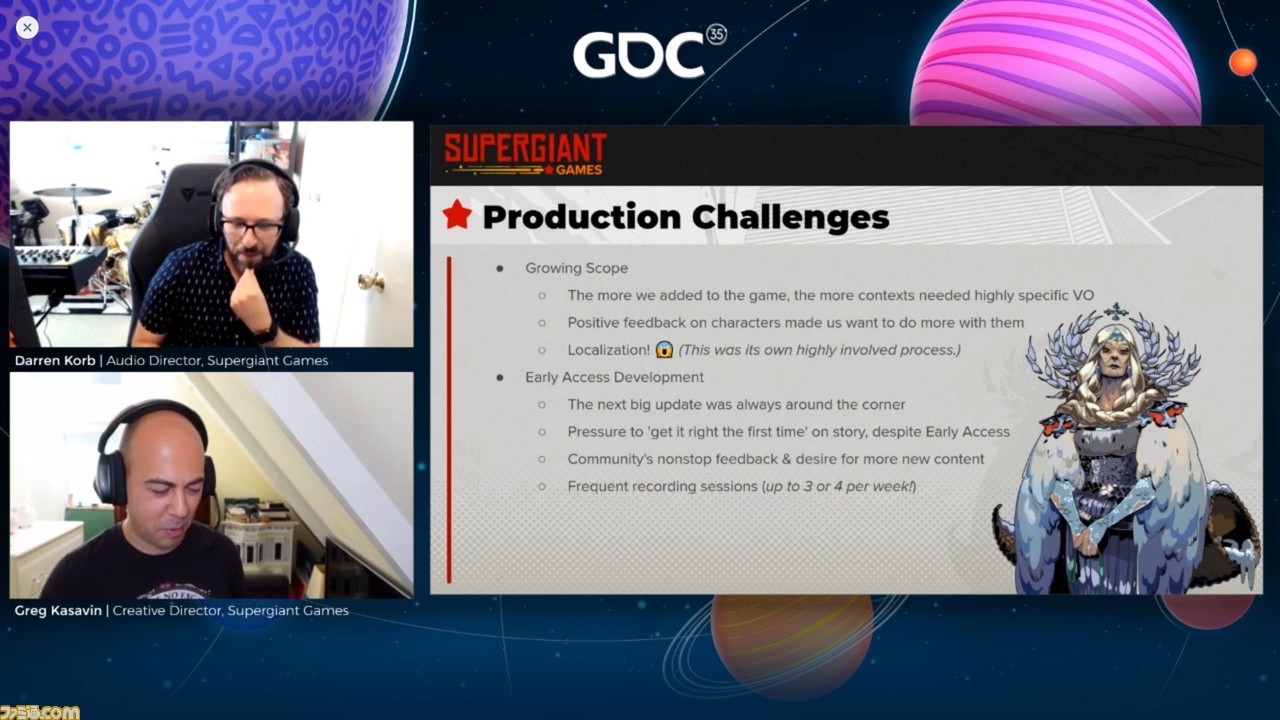

プロダクションで苦労したことについてのまとめ

- ゲームに何かを追加すればするほどそれに見合うボイスが必要になり、雪だるま式に大きくなっていった。

- キャラクターに対するポジティブなフィードバックをもらうと、そのキャラクターにもっといろいろやらせてみたくなった。

- ローカライズ!(30万以上のワードを翻訳する、膨大かつ複雑なプロセス)

アーリーアクセス版の開発について

アーリーアクセス版のリリースに関しても、チャレンジはいくつもあった。まず、新たなアップデートがつねにすぐそばに迫っていたこと。また、開発途中でつくり直せるとはいえ、最初からよいものにしたいというプレッシャーはあった。

新しいストーリー要素を入れる際も、キャラクターのカットやテキストの書き直しなどに決断に関して、多くの葛藤があったという。

しかしそれらのプレッシャーは、プレイヤーが楽しんでいるからこそ感じられる、よいプレッシャーだったと振り返った。フィードバックをもとにした新たな録音も高い頻度で行われ、週に3~4回のレコーディング・セッションを行っていたのだとか。

世界的なパンデミックの中での開発について

プロダクションが3分の2くらいまで進んだころ、新型コロナウィルス感染症による世界的なパンデミックが始まった。これ以降、すべてのボイス収録はリモートに。キャストにはベーシックなUSBマイクを送り、リモートでディレクションしたという。

『Pyre』の収録のとき、ローガン氏がこのマイクですべてのレコーディングを行っていたので、問題なく収録が進む自信はあったのだそう。

このころはゲームにとって重要な、エンディング・コンテンツに関する収録をしていたという。世界的に悲惨な時期だったが、ダレン氏は創意工夫を凝らして立ち止まることなく必要な仕事を続けた。

その後も多くの俳優と濃縮されたレコーディングを行い、プロジェクトの最後にはZoom通話で開発が進められた。音声収録はゲーム全体においては小さなパーツと言えるが、充実した仕事だったと締めくくった。

おわりに

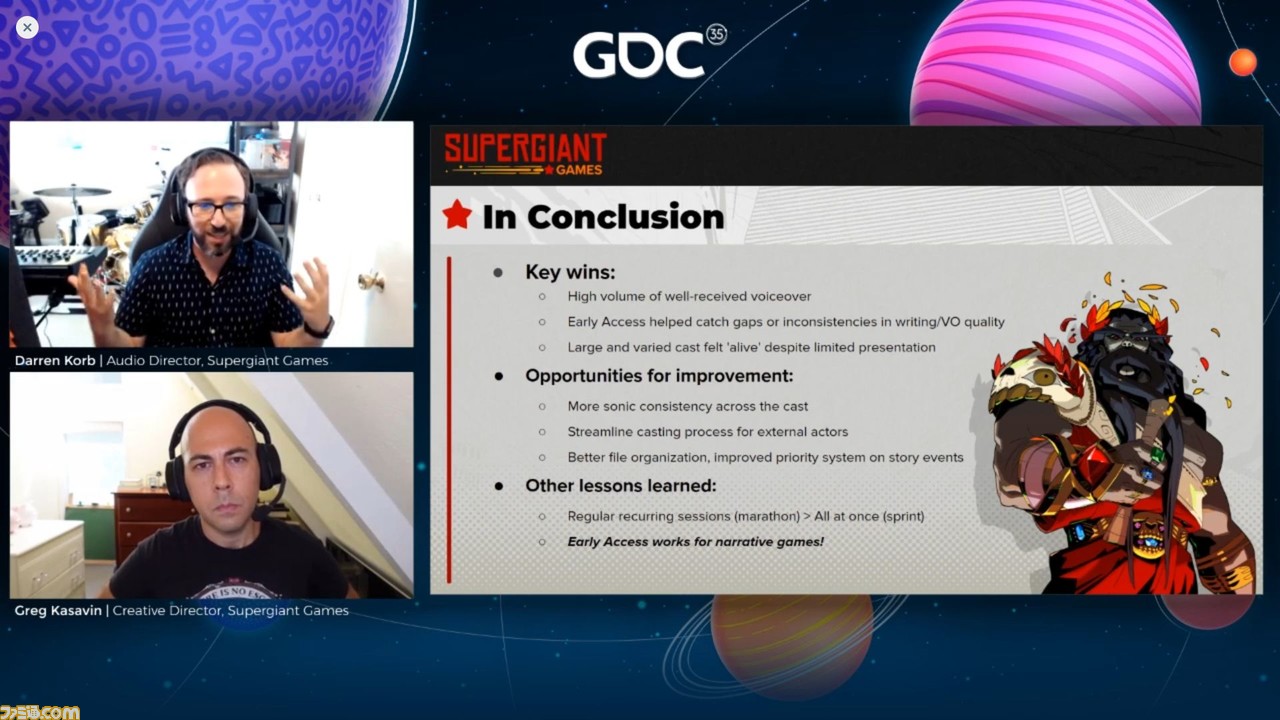

最後に、ふたりはセッションのまとめに入った。ここでとくに強調していたのは、『ハデス』で彼らが得た最も重要な教訓は、アーリーアクセスでもナラティブ・ゲーム(物語性を重視したゲーム)の開発が可能であることが、自身の経験により証明できたという点だ。

むしろ、もしアーリーアクセスのプロセスなしに開発していたら、本作はずっと規模の小さい、質の低いゲームになっていたかもしれないと振り返った。

この『ハデス』でスーパージャイアントゲームズが得た経験は、確実につぎのゲームにも活かされることだろう。グレッグ氏とダレン氏が手掛ける(そして恐らくローガン氏も、また重要なボイスキャストとして出演するであろう)次回作に、期待しよう。

よかったこと

- ボイスに関する高評価が多かった。

- アーリーアクセスが、テキストやボイスの問題点や一貫性に欠ける部分を見付ける手助けとなった。

- 限られたプレゼンテーションにもかかわらず、幅広いキャストによってキャラクターが生き生きと感じられた。

改善すべき点

- キャスト全体を通してクオリティの一貫性

- 外部俳優をキャスティングするプロセスの合理化(求めているものが得られるのかとつねに心配していた。プロに探してもらうのも手)

- ファイル編成、ストーリー・イベントを優先したシステムの改善

その他の教訓

- いろいろな理由が重なり、通常のレコーディング・セッションでトラブルは起きなかった。これで最後のクラッシュを回避することができた。

- アーリーアクセスでもナラティブ・ゲーム(物語性を重視したゲーム)の開発は可能ということ。むしろアーリーアクセスのプロセスなしに作ったら、ずっと規模の小さい、質の低いゲームになっていたかもしれない。

※画像は配信をキャプチャーしたものです。