コーエーテクモゲームスのTeam NINJAの代表作である『NINJA GAIDEN』シリーズ。そのシリーズ作品の最終バージョンである『NINJA GAIDEN Σ』(『Σ』)、『NINJA GAIDEN Σ2』(『Σ2』)、『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』(『3RE』)を一本にまとめたのが、『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』だ。

発売日は2021年6月10日。対応ハードはNintendo Switch、プレイステーション4、Xbox One、PC(Nintendo Switch版のみ、残虐表現をマイルドにした“Version D”も発売)。

本記事では、『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』3作品を事前に体験したレビューをお届け。筆者が感じたオリジナル版との違いなども解説していく。ちなみに、筆者は無印版から『Σ』版など、シリーズ作品はすべて体験済み。

『NINJA GAIDEN』シリーズは人体の部位欠損などグロテスクな表現もあるため、苦手な方は閲覧注意。なお、難易度の話は基本的にノーマル(忍の道など)に準じているほか、プレイはプレイステーション4版でおこなった。

『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp) 『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp)『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』について

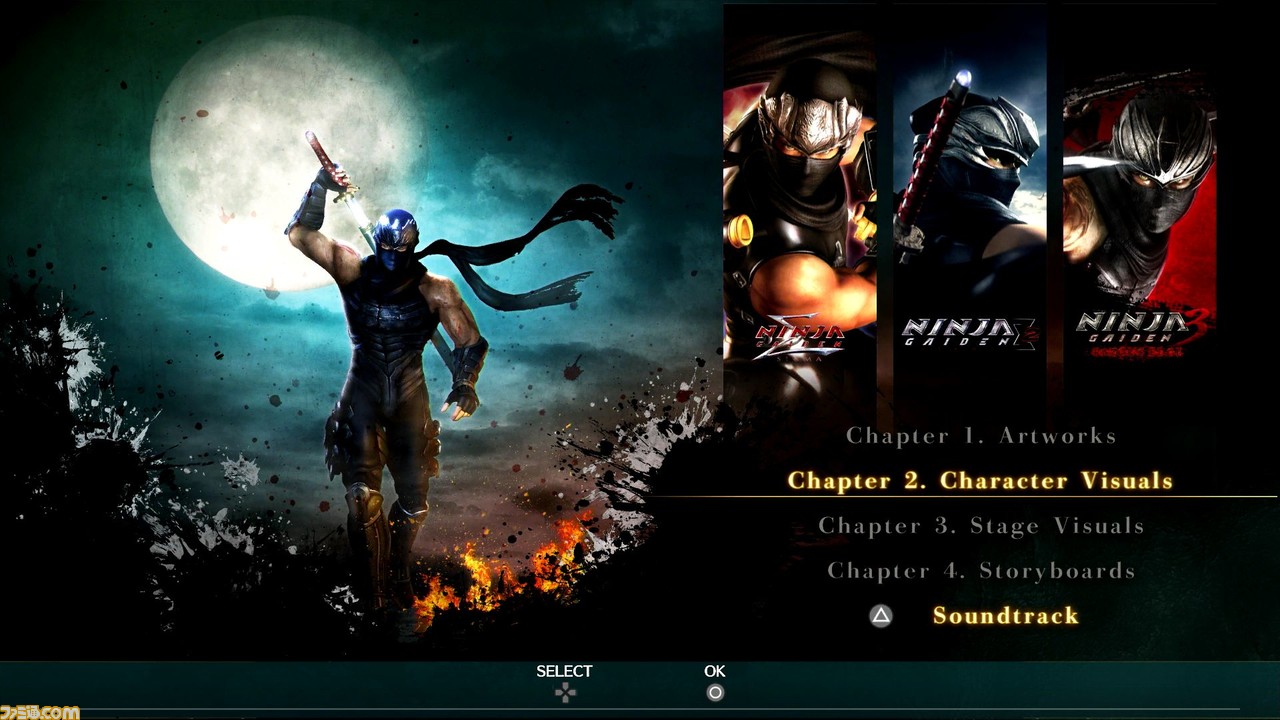

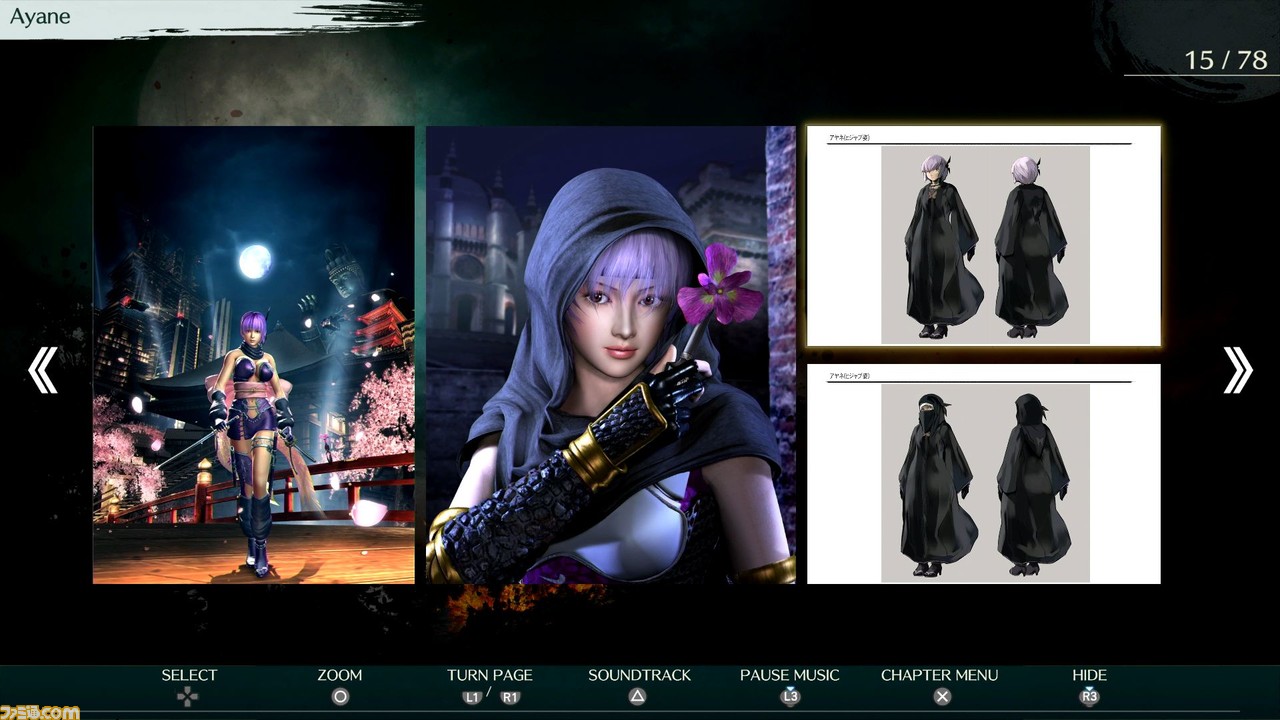

まず『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』は、パッケージ版とダウンロード版が用意されている。ダウンロード版のみ販売の『デラックスエディション』を購入するとアートワークや設定資料、サウンドトラックなどを楽しめる“デジタルアートブック&デジタルサウンドトラック”が付属。パッケージ版は、初回生産分限定特典として、特製リバーシブルジャケット仕様となっているのが特徴だ。

ダウンロード版ではプレオーダー特典として、プレイステーション4版のみカスタムテーマとアバターが手に入る。また、Xbox One版・Nintendo Switch版のデラックスエディションは予約購入価格が安くなるという特典がある。Steam版はロンチ割引として、販売開始から1週間限定で、割引価格で購入できる。特典を検討しつつ、自分の遊びやすいプラットフォームを選ぼう。

シリーズファン的にはやはりデジタルアートブック&デジタルサウンドトラックは手に入れたいところ。なので、『デラックスエディション』の購入は外せないだろう。

DLCをまとめて収録!

各タイトルごとに配信されたゲームモードや衣装などのダウンロードコンテンツ(DLC)も収録。主人公であるリュウ・ハヤブサのコスチュームはもちろんのこと、レイチェルなどの女性プレイアブルキャラクターたちも衣装も楽しめる。

4K解像度に対応!

対応するプラットフォームは限られるが、3Dモデルのレンダリングが4K解像度に対応。テクスチャなどが一新されたワケではなく、隅から隅まで完璧なリマスターというわけではないが、オリジナル版自体のグラフィックが優れていたこともあり、現代でも通用する美麗なグラフィックで3作品を楽しめる。

ゲーム部分はほぼ変わらない

一部の難度調整は加えられているものの、基本的にゲーム部分はそのまま。追加要素などはないが、一部タイトルはほかのバージョンの仕様が加えられている。また、オンラインプレイが可能だったタイトルは、オンライン非対応。モードごと削除されている(一部、ひとり用モードにアレンジされたものを搭載していたりするが)。プレイレコードによるランキング機能などは、そのまま楽しめる。

『NINJA GAIDEN Σ』

2004年にXboxにて発売された『NINJA GAIDEN』。そのダウンロードコンテンツなどを含めて、さらにブラッシュアップした『NINJA GAIDEN Black』。そしてそれをプレイステーション3向けに、追加要素などを加えてグラフィックをさらに磨き上げ、2007年に発売したリメイクタイトルが『NINJA GAIDEN Σ』だ。プレイアブルキャラクターとして、ヒロインのひとり・レイチェルも使用可能になった。

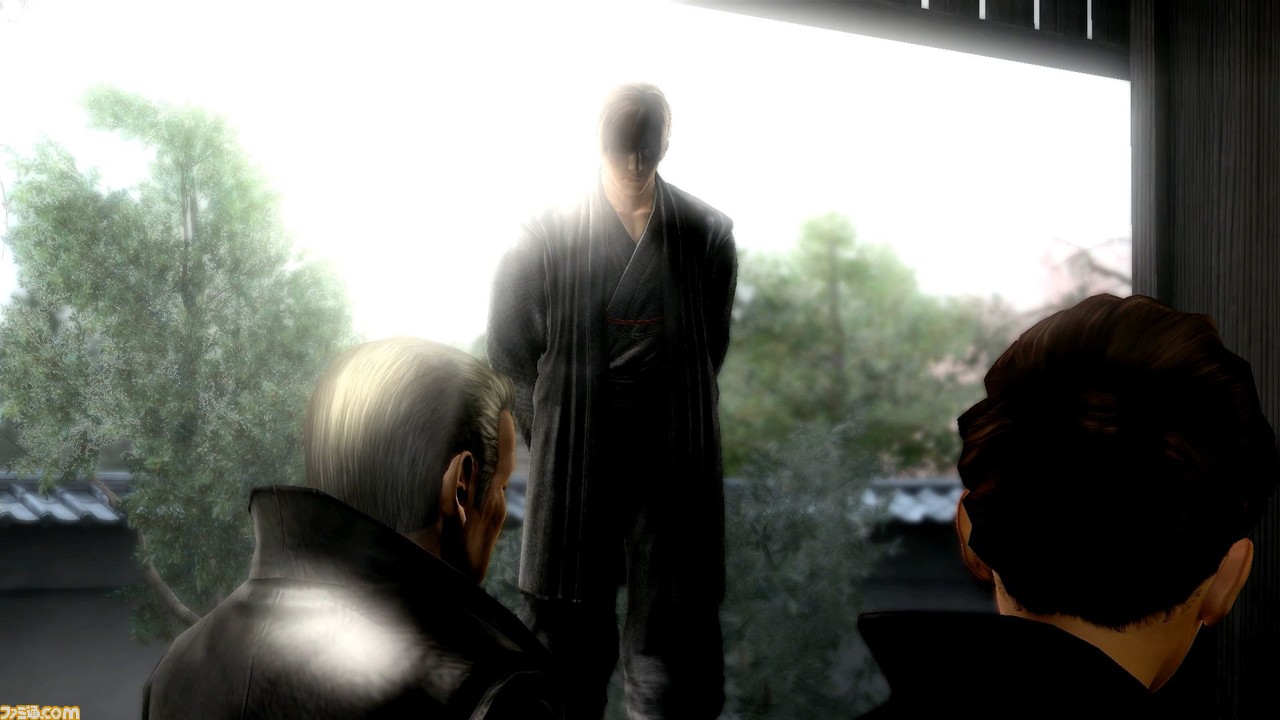

プレイヤーは、隼一門に属する忍者・リュウ・ハヤブサを操作してゲームを進めていくのは、シリーズ共通(一部シーンでは別キャラクターを操作する場合もある)。物語はリュウ・ハヤブサが影一門頭領・ムライと手合わせをするところから始まり、そんなとき隼の里が突如、謎の軍団に襲われてしまう。同胞たちを殺し回る黒い鎧武者に立ち向かうも、リュウ・ハヤブサは敗北してしまい、里に封印していた魔刀・黒龍丸が奪われてしまう。神聖ヴィゴル帝国という謎の国家が関与していることを知り、その復讐と黒龍丸奪還のために、リュウ・ハヤブサは神聖ヴィゴル帝国を目指す。

ゲームはステージを探索しながら、迫りくる敵を倒していくオーソドックスなアクションゲーム。多彩な技を駆使して、敵忍者やバケモノである魔神などを蹴散らしていこう。対戦格闘ゲーム『デッド オア アライブ』を制作していたTeam NINJAらしく、対戦格闘ゲームのような繊細な立ち回りが可能。ジャンプによる壁蹴りや回避の“裏風”など、多彩なアクションがある。ボタンの組み合わせなどによるコマンド技がくり出せるのも特徴だ。

操作に慣れれば爽快なアクションを楽しめるが、コマンドのタイミングがシビアなため、強力な飛び込み技“飛燕”が出しにくいなど、初代ならではの遊びにくさもやや感じられる。古いタイトルということを考慮しつつも、装備変更の仕様や弓矢の狙いについて独特などぎこちなさが目立つ場面もあるが、そこはシリーズの歴史を感じられる部分でもある。なお使用可能な武器は7種類。大剣の“大刀ダビラヒロ”は本作ならではの武器。

本作は純粋なアクションゲームというより、謎解きや探索要素を含んだ、アドベンチャー寄りのゲーム。というのも初代『NINJA GAIDEN』は、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』にインスパイアされて開発がスタートしたタイトルだからだ(下記記事参照)。ただ、『Σ』では中盤あたりの謎解き要素が簡略化されるなど、調整が加えられている。とはいえ、シリーズでも探索要素がかなり強く、アクション性とアドベンチャー性が両立したタイトルと言えるだろう。

なお、高難度モードを除けば、回復アイテムなども探索をしっかりすればたくさん手に入るので、難度はそこまで高くない。と言っても敵も容赦なく攻撃してくるほか、序盤は技も揃っておらず、縛られた立ち回りを要求されるため、序盤がとくにたいへんかも。

『NINJA GAIDEN Black』と比べると『Σ』版はエリアの移動中にロードが入る場所が、かなり多い印象だった。『マスターコレクション』版は、ほぼほぼロードが入らなくなっている(ジャンプ連続移動などをすると少し入る場合もある)。あと「あ、敵を読み込んだな」みたいな、カクっとほんの少しだけのロードを感じる瞬間がなくなっていたのは好印象。快適にリュウ・ハヤブサの活躍を楽しめるだろう。

グラフィックは解像度が上がったおかげか、現代にも通じるほどに綺麗に感じた。いやもちろんAAAタイトル級の超美麗グラフィックというわけではないが、いま見ても綺麗というか、当時からこれくらい綺麗に見えていたように思うのは、記憶を美化しすぎなだけだろうか。いま見てもリュウ・ハヤブサのお尻はテカテカで綺麗なのである。

ダウンロードコンテンツとして配信された“サバイバル”モードも、もちろん収録。“ウェポンマスター”、“スピードマスター”、“レイチェルマスター”といった3つのコースに挑むことが可能だ。世界全国のプレイヤーとその腕前を競うのもいいだろう。

追加&変更要素

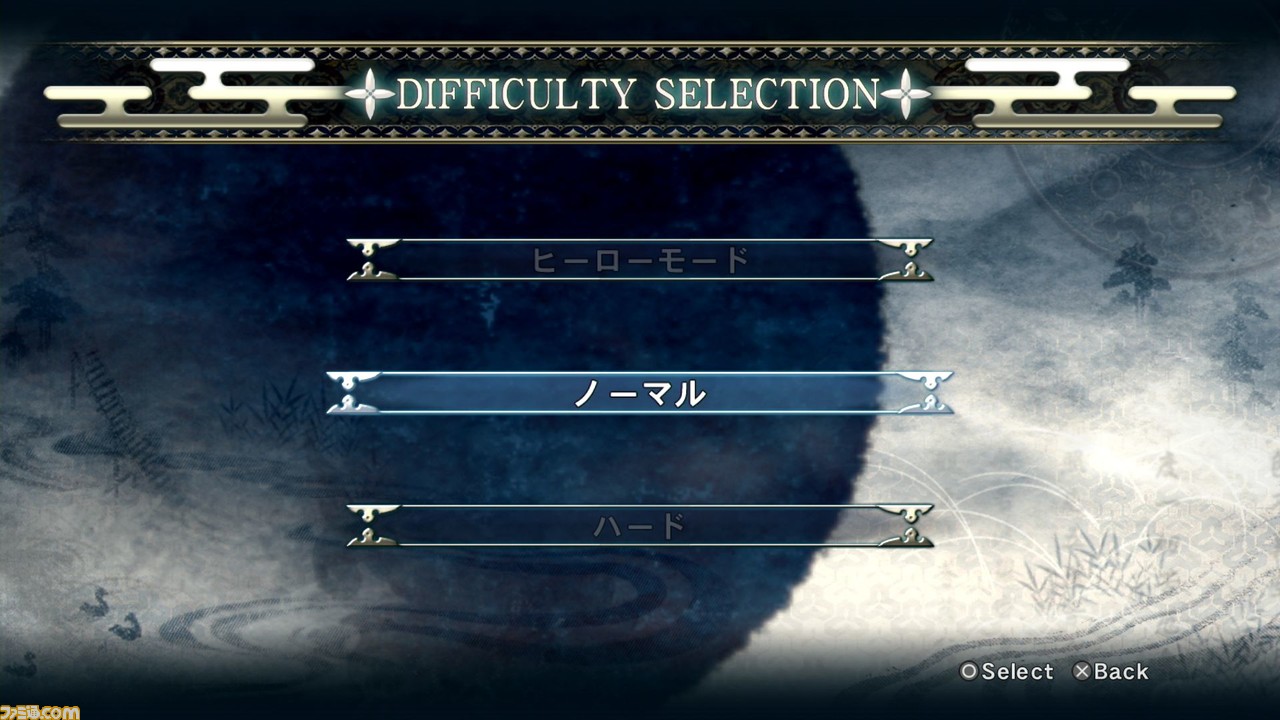

ゲームは『Σ』がベースでありながらも、『Σ PLUS』にも登場した“ヒーローモード”が登場。これはピンチになるとオートガードが発動したり、忍術がいくらでも使用可能になるという救済モード。超万能というわけではなく、時間制限付きのオート一時しのぎという感じでなので、やみくもに戦っていては勝てるようなモードではないのが、うまいバランスなところ。初心者には非常にやさしいので、初めて遊ぶ人は恥ずかしがらずに使うのが吉。

また、『Σ PLUS』よりミッションモードの名前が変わり“忍の道”モードになったが、こちらの内容も『Σ PLUS』と同じものとなっている。というように、『Σ』をベースにしつつも細かい部分で『Σ PLUS』の要素を加えたのが『マスターコレクション』バージョンだ。

些細な要素ではあるが、『Σ』はコントローラーを振る、『Σ PLUS』は背面タッチパネルで忍術を強化できる要素があったが、『マスターコレクション』版は廃止。強化版忍術が最初からくり出せるようになっている。体験すると最初は楽しい要素でありつつも、何度も使うと煩わしい部分でもあったので、筆者としては無くていいかな、と思う。

超個人的な意見として

以下は、ゲームのおもしろさは損なわれていないが、『NINJA GAIDEN』ファンとして言いたかっただけの、超個人的な意見。オリジナル版と『Σ』版でなぜか変更された点があり、じつはリュウ・ハヤブサの掛け声が一部異なっている。

初代『NINJA GAIDEN』より採用されている「トァーッ!」という、リュウ・ハヤブサの掛け声が『Σ』以降、変更されているのだ。このボイスは“飛燕”や“飯綱落とし”といった強力な技に採用されており、『NINJA GAIDEN 2』などにも引き続き使用され、非常にカッコいい。

しかし『Σ』、『Σ PLUS』版だけは「トァーッ!」という掛け声ではなく、「タァーッ」といった少し落ち着いた掛け声になぜか変更されてしまった。マスターコレクション版も引き続き、そちらの掛け声が採用されている。もちろん『Σ』に準じた移植なので「そりゃ音声もそのままだろう」という気もするが、そっちがよかったなというのが本音。

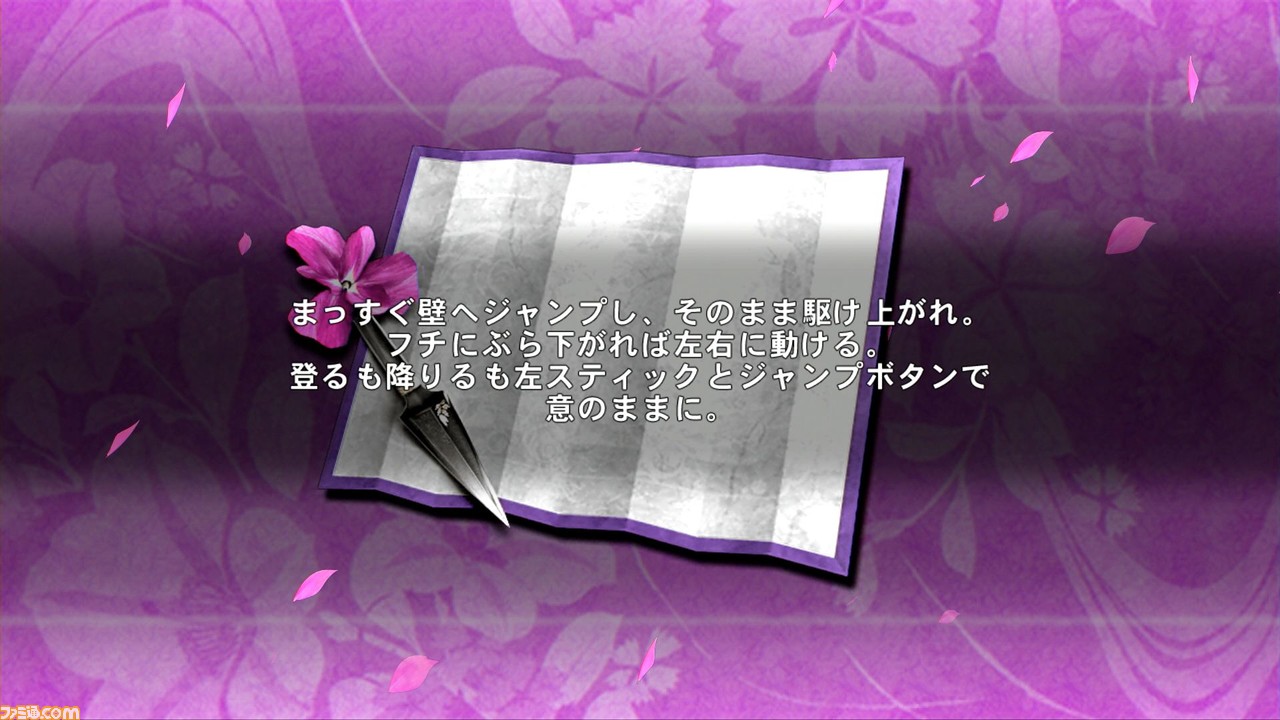

さらに細かいところを言うと、ステージ道中、クナイであやねから手紙が届けられる。これはチュートリアルを兼ねたメモなのだが、『Σ』版からあやねが音声で、そのメッセージを読み上げてくれるという仕様があったが、本作にはないのもちょっと残念。と言っても、今回は複数ハードで発売されるため、ハードごとのボタン表記の違いを考慮して、音声が収録されていないのであろう。仕方なし。

『NINJA GAIDEN Σ2』

2008年にXbox 360にて発売された『NINJA GAIDEN 2』を、『Σ』と同じようにプレイステーション3向けにリメイクしたのが『NINJA GAIDEN Σ2』。オリジナル版は後述の“欠損”など人体欠損が過激で、当然CERO:Z(18歳以上対象)タイトルだったが、『Σ2』は表現が控えめになり、CERO:D(17歳以上対象)。レイチェルは引き続きで、本作よりあやねと紅葉が使用可能になった。

あるとき地蜘蛛忍者に襲われていたCIAの女性・ソニアを助けた、リュウ・ハヤブサ。ソニアは邪神復活を目論む謎の一味を止めるべく、リュウ・ハヤブサに助けを求めにきたのだ。そんなとき、隼の里がまたしても襲われ、里に封印されていた邪神像が強奪されてしまう。リュウ・ハヤブサは邪神像を取り戻すため、そして各地に出現する魔神たちを討伐するべく、世界各国を旅していく。

『Σ』と比べると謎解き要素が極力排除され、(オリジナル版はそれでもいくつかあったが)アクション性に特化しているのが『Σ2』の特徴。面倒な謎解きをせずとも、純粋にアクションを楽しめるようになった。ただ探索要素自体は存在していて、ちょっと何かありそうな場所に行けば、だいたい宝箱があったりする。また、どこへ行けばいいのか示してくれるボタンも登場し、ステージ進行もやりやすくなっている。

そういったこともあり、アクション面は前作に比べると大幅にブラッシュアップ。より自由かつ、爽快なアクションを楽しめるようになった。そして新システムとして、ダメージで敵の四股が切断される“欠損”と、欠損した敵にトドメの一撃を放つ“滅却”が登場。ダメージ蓄積だけでも敵を倒せるが、いかに欠損させて滅却を狙うのか、という革新的なシステムが搭載された。これが本当に敵を“殺してる”感があって、本当に気持ちいい。半面、敵がコッチを本気で殺しにくるわけだが(それもまたイイ)。

また、前作では段階を経て習得できた“飛燕”や“飯綱落とし”も最初から使用可能なので、『マスターコレクション』で前作から続いて遊ぶ人には、窮屈な思いをせずにアクションが楽しめるだろう(なおオリジナル版は習得後に使用できたが、『Σ2』で仕様が変更された要素)。使用可能な武器は9種類とさらに増加しており、どれもダイナミックなアクションが味わえるのも魅力だ。

グラフィックはもともと綺麗なだけあり、4K解像度に対応してさらに綺麗に。ただ『Σ2』に関しては、ポーズメニューの文字や体力バーなど、一部UI(ユーザーインターフェース)の解像度がかなり低く、ほかが高解像度化している中で、やや浮いてしまって見えるのが正直なところ。おそらくもともとの素材をアップコンバートしているために、低解像度になってしまわざるを得なかったのではないだろうか。

ロードは当時の『Σ2』と比べるとかなり早く、ステージ中のロードもほとんどなかった(『Σ』同様、やはりたま~にある)。とくに『Σ2』は技の書を調べると、動画を再生する都合からかロードが長く、正直テンポを損なっていて調べたくなくなる要素だったが、それがなくなっていただけでもありがたい。

『Σ』は食らったダメージがそのまま蓄積されるシステムだったが、『Σ2』はダメージを食らうたびに体力最大値が減るものの、戦闘が終わると全回復するというシステム。回復アイテムも豊富なため、比較的回復しやすい。そのため、最初の敷居としては難度がグッと下がった印象だ。今回遊べる3作品でいちばん遊びやすいのは、『Σ2』と言えるだろう(もちろん高難度モードは別として。あやねステージとか地獄です)。

追加・変更点

『Σ』と同じく、ヒーローモードを搭載。また、『Σ2 PLUS』より登場した“TAG MISSIONS”を搭載。これは、本来『Σ2』で登場したオンラインマルチプレイモードだったのだが、それをシングルプレイ用にアレンジしたモードとなっており、ふたりのキャラクターを切り替えながら戦う、チャレンジモードだ。

また、『Σ2 PLUS』より追加された“NINJA RACE”モードもある。これは制限時間内にマップ走破を目指す、その名の通りのレースモードだ。どちらもやり応えがあるので、本編をひと通り終わらせたら挑戦してみるのもいいだろう。『Σ2 PLUS』の悟りの道の一部ミッションは、ほぼクリアー不可能と思われるほどの難度だったが、それも調整されているとのこと。

なお、『Σ2 PLUS』の“TAG MISSIONS”は処理落ちが多かったが、本作ではとくに感じられることはなかったので、より快適にプレイできるだろう。

超個人的な意見として

またまた超個人的な意見だが、ゲーム部分はすばらしいのに筆者的には『2』のほうがよかったな、と思うのがゴア表現。本作でもたしかに敵の四股は切断されるが敵の首は飛ばず、かつ断面も紫色のモヤが出たりと、人間ではない敵を斬っているような感覚だ。

敵の手足は飛び散るしかなりグロいので、当時としては対象年齢を下げることで、より大きな間口のプレイヤーに遊んでもらいたかったという狙いももちろん分かる。『Σ2』に関してはそれを納得していて遊んでいたように思う。

ただ『マスターコレクション』は『3RE』を含めた時点で、18歳以上対象(“Version D”は別として)なのだから、そこの表現が『2』に戻った『Σ2』というのも見たかったかも。もちろん『Σ2』はリメイクタイトルなので、ゲームタイトルとして別の作品。早々簡単に表現を変えることができないのは承知しているので、ただのワガガマなのだが。

『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』

2012年にプレイステーション3と、Xbox360にて発売された『NINJA GAIDEN 3』。ストーリー性を重視して作られた意欲作ながらもアクション面でファンからの賛否があり、その声を受けアクション性を高めたのが、2012年にWii U、2013年にプレイステーション3、Xbox360で発売された『NINJA GAIDEN 3 Razor's Edge』だ。レイチェルはプレイアブルではなくなったが、あやね、紅葉、そして『デッド オア アライブ』の主人公・かすみがゲストとして使用可能になった。

自身を探す謎の組織におびき出されたリュウ・ハヤブサは、そのリーダーである仮面の導師に、人々の怨念が腕に宿る“殺戮の凶手”という呪いに掛けられてしまう。それと同時に仮面の導師は、世界に宣戦布告。リュウ・ハヤブサは呪いの苦しみを感じながらも、世界のために敵と戦っていく。

アクションシステムは基本的に『Σ2』と同じ。“滅却”などのシステムは健在で、『3』より新アクション“断骨”が登場。『3』とは仕様が異なるが、本作ではカウンターアクションとなっており、敵の赤く光る攻撃に合わせることで、一撃で敵を真っ二つにできるほか、体力を回復できる。さらに近くに敵がいれば、続けざまの連続断骨も可能。

些細なポイントだが基本アクションの“裏風”の代わりに、スライディングが回避になった。回避性能はそのままに、攻撃アクションとして使用することができるようになったので、回避しつつの攻撃など、使えるバリエーションが増えた。

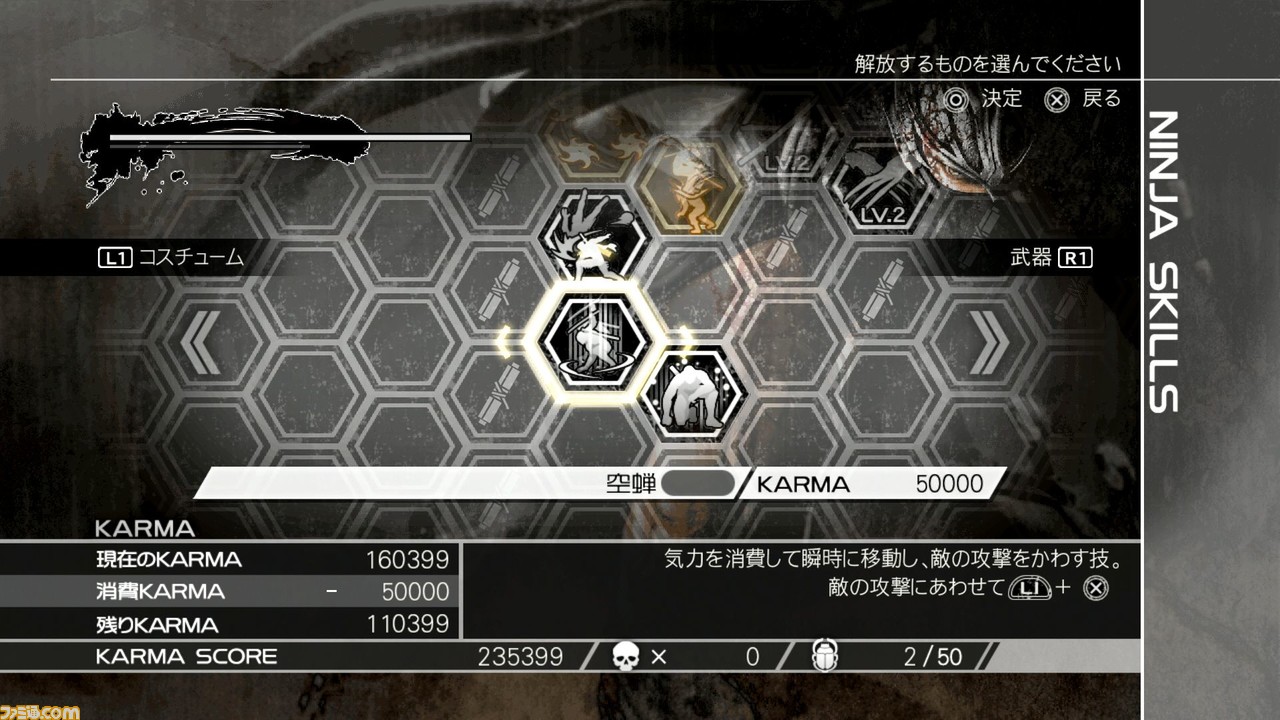

これまでは道中で拾うなどして技を会得していたが、本作では敵を倒した際に得られるカルマポイントで、スキルを解放していくシステムとなっている。そのため最初から“飛燕”などは使えないが、徐々に使える技が増えていくという仕組み。武器の強化もポイントを使用する。

無印版である『3』がストーリー重視だったこともあり、ストーリー的な演出アクションも多いのもポイント。たとえば、高所から飛び降りて敵を倒す“ムササビダイブ”や、壁をクナイで登る“クナイクライム”、はたまた隠れて敵を暗殺するステルスアクションもある(初めてニンジャらしいリュウ・ハヤブサを見た瞬間)。頻繁なQTEなど賛否両論あるところではあると思うが、初見で遊んでいるぶんにはそれなりに楽しい要素だ。やり込んでくり返し遊ぶとなると、ちょっと面倒かも。

探索要素はほぼほぼ排除され、ストーリー進行のために歩き回るというシーンはありつつも、“スカラベ”というコレクションアイテムを拾う以外は、基本セーブ&回復ポイントの隼以外に目を向けなくてよくなったのは、アクションゲームとして純粋に遊びやすくなったところ。もちろん『Σ2』の探索もそれはそれで楽しい要素だが。

おそらくノーマル難度では、『3RE』が『マスターコレクション』の3本中、もっとも高難度と言えるだろう。というのも、本作は“エッセンス”などの複雑な要素は排除され、かつ回復アイテムも一切ない。バトル中の回復は基本的に、忍術による攻撃か、断骨を決めないといけないという仕様になったため、“体力が減ったら回復アイテム”という基本的なことができなくなった。スキル取得による回復方法はあるが、使用に限りがある。そのため“アクションをうまく決めないと、回復手段がなくて詰む”という状況になりがちなのだ。

そして本作の敵はノーマル難度だろうと、かなり容赦がない攻撃を仕掛けてくる。遠くで敵が射撃してきて、近くで敵が密集してくる、なんてシーンがすごい多いし、敵の回避力&ガード力が高くてマジでヤバい。初心者のうちは何度も死にまくることだろう。その代わり、前2作と比べるとゲームオーバーからのリトライは一瞬でできるので、リトライに対するストレスはさほどないだろう。ヒーローモードも搭載されている(じつは『3』より登場した要素)ので、難しい場合は活用すべし。

なお、ゴア表現は『2』レベルにものすごく、敵の首や身体は真っ二つになるなど、グロテスクな描写がバトルを盛り上げる。が、苦手な人もいるだろう。その場合はNintendo Switch版の“Version D”で遊ぶのがオススメだ。

変更点

オンラインプレイに対応していないため、“NINJA TRIALS”などでのオンラインマルチプレイ自体がなくなった。シングルプレイのミッションは健在だ。そのため、トロフィー・実績系の部分でオンライン要素も排除された。

リュウ・ハヤブサの活躍を楽しんでほしい!

というわけで、3作品をざっくり紹介したが(とか言いつつ濃くなってしまったが)、ようはリュウ・ハヤブサというひとりの“超忍”の活躍と、超骨太なアクションが、低価格で一挙に楽しめちゃうのが『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』なのだ。

本編を難易度別にクリアーするだけでもプレイ時間は膨れ上がるだけでなく、しかもオマケのやり込みモードも3作品ともに搭載。プレイアブルキャラクターもリュウ・ハヤブサ以外にも使用できると、やり込みたい人、やり応えやボリュームを求めている人には申し分のないコレクションタイトルと言えるだろう。全部やり込むだけでも100時間はカンタンに超えるはず。

ただやはり、どうしても人によっては難度の高いゲームになってしまうのは事実だ。と言っても、本作は“死にゲー”の走りとも言えるほどに死にやすく、初見殺しも多い。Team NINJAの『仁王』にも、のちにつながった要素もあるだろう。何度も諦めずに挑戦して、達成したときの喜び。そして華麗にアクションを決めていくリュウ・ハヤブサのカッコよさ。その2点が『NINJA GAIDEN』シリーズ最大の魅力だと、今回改めて感じた。

これまでのファンは、ぜひ購入して応援すべし。そして、これから初めて遊ぶ人は、心が折れるような場面もあるかもしれないが、救済要素は多いので、諦めずにチャレンジしてみてほしい。

なお、ちょっと気は早いが、『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』配信記念を祝して、次ページには公式より掲載許可をいただいた、『NINJA GAIDEN Σ2』の絵コンテ資料を掲載。実際にゲーム本編を遊んで該当のムービーと見比べてみてほしい。また、週刊ファミ通2021年6月24日号(6月10日発売号)には、リュウ・ハヤブサをフィーチャーした特集記事も掲載予定なので、そちらもぜひチェックを!