高難度ゲー大好き・西川くんです。新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言により、外出自粛を余儀なくされている昨今。みなさん、おつかれさまです。

こんなときには、やっぱり自宅でゲームをプレイするのがいちばんですよね。在宅時間の長いいまこそ、高難度のゲームにチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

独断と偏見で選んだやり応えのある、10タイトルの高難度ゲームを紹介しましょう。

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』

- プラットフォーム:PS4、Xbox One、PC

- 発売日:2019年3月22日

- 発売元:フロム・ソフトウェア

- 『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』 公式サイト

2019年に大きな話題を集めた『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』。プレイヤーは隻腕の忍者“狼”となり、自身が仕える御子を救い出すために、行く手を阻む武将や妖怪たちと戦いをくり広げていきます。高水準のグラフィックや日本のメーカーだからこそ作り出せた和の世界観もさることながら、最大の特徴はメチャクチャに高い難度です。

基本的には刀で敵を攻撃して、敵の攻撃をタイミングよくガードして弾いていくのですが、“弾き”に失敗すれば大ダメージは必至。反面、弾きに成功するとチャンスが生まれやすくなるという、ハイリスクハイリターンな行動がゲームの要となっているのが、本作の難度が高い理由と言えるでしょう。

本作は理不尽な攻撃やトラップなどはほとんどありません。そして、主人公の成長要素もほとんどありません。本作は己の腕前がすべての攻略の鍵となっているのがポイント。何度も何度もチャレンジしては敵のパターンを覚えたり、有効な行動をコツコツと学んでいくのが楽しいところであり、敵を倒せたときの快感は格別です。

ちなみに昨今の自粛生活で、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんも本作にチャレンジしたと、ラジオ番組『アッパレやってまーす!』にて語っていたのですが、「300回ぐらい死んだ。もっと死んだかもしれない。ただ、クリアーできたとき、涙が出そうなほどうれしかった」と、その達成感を噛みしめているようでした。

ファミ通.comでは本作に関する記事が過去にたくさん掲載されているので、下記記事などから参考に、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』(PS4)の購入はこちら(Amazon.co.jp)『仁王2』

- プラットフォーム:PS4

- 発売日:2020年3月12日

- 発売元:コーエーテクモゲームス

- 『仁王2』公式サイト

全世界で300万本のセールスを記録した『仁王』の続編『仁王2』。戦国中期を舞台に、名だたる戦国武将たちや日本に蔓延る魑魅魍魎たちと戦いをくり広げる、いわゆる“死にゲー”です。アクションもさることながら、歴史ゲームメーカーとして知られるコーエーテクモゲームスだからこそ、歴史のifを味わえる、ロマンあふれる物語も見どころとなっています。

前作より引き続き、刀や槍などの武具を使い、上中下段の構え変更などといった、軽快なサムライアクションは健在。主人公はかなり機敏に動けるので攻撃の回避などしやすいのですが、食らったときのダメージがメチャクチャデカい、というようなタイプの死にゲーとなっています。

最大の特徴は、本作より追加された“妖怪技”、“妖怪化”という、妖怪の力を借りて放つ技の数々。妖怪技は、敵の技をそのまま使えるというのも。そして妖怪化は、自身が妖怪の姿に変化し、強力な攻撃を放てるいわゆる必殺技的なシステムです。敵は強敵揃いですが、強大な力には強大な力で立ち向かうという破天荒なアクションが楽しめます。

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』と同じく和テイストあふれる死にゲーではありますが、プレイフィールはまったくの別モノ。というのも、『仁王2』には成長要素と装備収拾という、いわゆるハック&スラッシュ要素がふんだんに詰め込まれています。ゲーム序盤はそこそこ苦しい戦いを強いられますが、自身の経験やキャラクターの成長などにより、中盤以降は難度はだんだんとゆるやかになっていく印象です。

また、もしどうしてもクリアーできないというような状況になってしまって場合でも、本作は最大3人でのオンライン協力プレイにも対応しています。ほかにも攻略手段は豊富に用意されていますから、自分の腕前に合わせてプレイするといいでしょう。

『仁王2』(PS4)の購入はこちら(Amazon.co.jp)『Frostpunk』

- プラットフォーム:PS4 PC

- 発売日:2020年2月27日(Steam版は2018年4月24日)

- 発売元:DMM GAMES(Steam版は11 bit studios)

- 『Frostpunk』公式サイト

極寒の大地で集落を運営していく、都市運営社会派サバイバルシミュレーションゲーム。プレイヤーは大寒波により崩壊したロンドンから逃げ延びた人たちを、リーダーとして指揮していきます。

建物を建設したり道を作るなどと、基本的な要素はほか都市運営型シミュレーションゲームと同じです。ただし本作には“気温”の概念があり、マイナス30度~40度といった極寒の中、人々を温める暖房を絶えず灯し続ける必要があるのです。

石炭はつねに必要だけど、でも食糧もいる。寒くなれば病人が出るし、そうなるとさらに資源が必要になり……などなど、資源はつねにジリ貧。町の住民が増えれば労働力は増えるけれども、暖かい寝床は必要だし、さらに食事も必要。そして人が増えれば、自分たちの思想とは異なる人たちも当然現れて……と、もうすべてがカツカツ!

特徴的なのは、さまざまな法律を選択して作れること。カツカツの運営状況を進める中で、“臨時で24時間勤務”、“子どもを働かせる制度”、“食事におがくずを混ぜてかさ増し”、“病気の患者は面倒を見ない”などなど、ブラック企業も真っ青な法律を駆使すれば、運営もスムーズになることでしょう。

ただし、そんな独裁政治じゃ人々はもちろん付いてきません。“不満ゲージ”、“希望ゲージ”が一定値まで達するとリーダー(プレイヤー)は町から追い出され、ゲームオーバーとなります。人々の不満が募らない、ちょうどいい塩梅で運営していく必要があるのです。もちろん、人道的な法律の道も用意されています。

1手間違えれば“石炭が枯渇し一晩暖房なし生活。その結果病人多数となり、石炭確保人員がいなくなって……”と、一気にゲームオーバーになることも少なくありません。その経験をつぎのプレイに活かすという、いわゆる死にゲーのようなプレイフィールとなっています。

シナリオはいくつも用意されており、1度クリアーしてもさらに難度の高いシナリオの数々が待っていますし、最大生存日数にチャレンジするエンドレスモードもアリ。シミュレーションゲームの中でも、ひと際難度が高いですが、そのぶんクリアーしたときの達成感はハンパじゃありません。

『Frostpunk』(PS4)の購入はこちら(Amazon.co.jp)『XCOM 2』

プラットフォーム:PS4、Xbox One、PC

発売日:2016年2月5日

発売元:2K Games

『XCOM 2』公式サイト

ちょっと古めのタイトルではありますが、Nintendo Switchにて2020年5月29日に『XCOM 2 コレクション』が発売されるということもあり、その紹介も兼ねてピックアップ。“ベスト・ストラテジーゲーム 2016”に輝いた『XCOM 2』は、『XCOM: Enemy Unknown』の続編となるターン制ストラテジーゲーム。プレイヤーはエイリアンと戦う部隊“XCOM”を率いて、地球を守るために奮闘します。

前作では単純に、宇宙からの侵略から地球を守る地球防衛軍のような存在だったXCOM。本作はエイリアンにすでに制服されてしまった地球が舞台となっており、プレイヤーは反エイリアンのゲリラ組織のリーダーとなって戦うという、ストーリー性が強化されているのがポイントです。

ゲームは運営パートと戦闘パートに分かれていて、運営パートでは素材を集めて部隊の強化などを図りつつ、同時多発的にエイリアンが起こす事件などへ出撃していきます。戦闘パートは、ターン制のシミュレーション。基本はユニットを移動させ遮蔽物に隠し、銃で攻撃してエイリアンを倒していきます。ミッションにもよりますが、だいたいはエイリアンを全部倒せば事件解決。

運営も戦闘も1手1手をしっかり考えていかないと、ゲームオーバーも珍しくないのが本作の特徴。とくに戦闘では、もし味方が倒されてしまった場合、基本的には“殉職”となり、2度と使用することができません。そのために兵士の訓練や装備の拡充をしたいところですが、物資はゲリラ活動をするのがおもな入手方法。重要な事件の解決を目指す傍らで、物資の確保を優先することも重要なのです。

また、戦闘中にダメージを負ってもケガ扱いとなり、治療が完了するまでその兵士は出撃できません。ダメージを受けずに任務達成をするのは非常に難しいため、複数の兵士を同時に育成しながら任務を遂行していくのが本作の醍醐味となっています。

育て上げた兵士が活躍するも、1度の油断で殉職してしまい、悔しい思いをすることもしばしば。それでもエイリアンの脅威から地球を救うためコツコツと攻略していくという、やり応えと楽しさが両立した、まさにベスト・ストラテジーゲームと言えるでしょう。

ちなみに本作の5年後を描いたスピンオフ的なタイトル『XCOM: チーム・キメラ』が2020年4月24日よりPCにて発売されています。

『XCOM 2』の購入はこちら(PS4/ダウンロード版)(PS Store)『Darkest Dungeon(ダーケストダンジョン)』

- プラットフォーム:PS4 Xbox One Vita PC

- 発売日:2018年8月9日

- 発売元:角川ゲームス

- 『Darkest Dungeon(ダーケストダンジョン)』公式サイト

ダークな世界観が特徴のローグライクファンタジーRPG。プレイヤーは自由にメンバーを編成したパーティを指揮しながら、さまざまなダンジョンを攻略していきます。

最大の特徴はパーティメンバーそれぞれのステータスに“ストレス”の概念があり、敵との戦闘、空腹、ダンジョンの明るさなどなど、さまざまな要因からストレスを溜めていきます。そしてストレスが溜まりすぎると、精神的に病んでしまい、プレイヤーの思うように動いてくれなくなるのです。

たとえばひとりのメンバーのストレスが爆発してしまい、ほかのメンバーたちにネガティブな発言をくり返すように。そのせいでパーティ全体のストレスがどんどん溜まり、倒せるはずの敵も倒せず、あえなくパーティ全滅……なんてことも。

メンバーは死んでしまうと、基本的には2度と生き返ることはありません。全滅すれば、クエスト報酬も貰えないし、戦利品もナシ。さらにメンバーも消えてしまい、もう何も残らないわけです。

となったら、もうプレイヤーとしてもストレスでしかありませんよね。そう、このゲームは言うことを聞かないメンバーたちにイライラしながら、ストレスをなんとか緩和しつつダンジョン探索をくり返すという高難度RPG。そのうまくいかない冒険こそが、本作の醍醐味となっています。

強力なメンバーを連れていきたいけど、ストレスがそこそこ溜まってる。いやあともう1クエスト行けるか……? いや行けないか……!? というジレンマが多いのも、ゲーマー心をくすぐるところ。公式サイトに“※このゲームは、プレイすると確実にストレスが溜まります。”と書かれていますが、間違いないでしょう(笑)。

『Darkest Dungeon』(PS4)の購入はこちら(Amazon.co.jp)『Cuphead』

- プラットフォーム:Switch、Xbox One、PC

- 発売日:2017年9月29日

- 発売元:StudioMDHR

-『Cuphead』公式サイト(英語)

1930年代のカートゥーンにインスピレーションを得た、横スクロール型アクションシューティング。手描きセルアニメでキビキビ動くキャラクターや、リズミカルなジャズBGMに包まれたキュートな世界観が魅力です。しかし、ゲームの難度はまったくキュートではないのです。

ちょっと短めの通常ステージと、ボスとのタイマンバトルのステージを選んで進んでいくのですが、どのステージもクリアーまで数分くらいの短さなのに、難度がかなり高め。チェックポイントなどもないので、何度も何度もトライしてクリアーしていくことになります。

どのボスもメチャクチャ激しい攻撃を仕掛けてくるのに、プレイヤーのライフは基本3つ。さらにボスは体力を減らすと基本的に第2形態、第3形態へと進んでいくわけで……。といっても、理不尽な攻撃はないので、パターンを覚えていけば、ちゃんとノーダメージでクリアーできるようになっています。クリアーできたときの「ノックアウト!」の声は、爽快すぎてハマちゃいますよ!

本作は、昔から横スクロールアクションを遊んでいたゲームファンにとっては“懐かしい”と思えるんじゃないでしょうか。たとえば『ロックマン』シリーズなども難しかったですが、諦めずにトライ&エラーをくり返すゲームでしたよね。

“死にゲー”と呼ばれるジャンルがある昨今ではありますが、本作は死にゲーではなく、シンプルに難度の高い、オールドライクな横スクロールアクションなわけです。ビジュアルもさることながら、ゲーム性も“昔ながら”へのリスペクトが詰まっているんです。

『Cuphead』(Switch/ダウンロードコード)購入はこちら(Amazon.co.jp)『LA-MULANA 2(ラ・ムラーナ 2)』

- プラットフォーム:Switch、PS4、Xbox One、PC

- 発売日:2018年7月30日

- 発売元:PLAYISM

- 『LA-MULANA 2(ラ・ムラーナ 2)』公式サイト

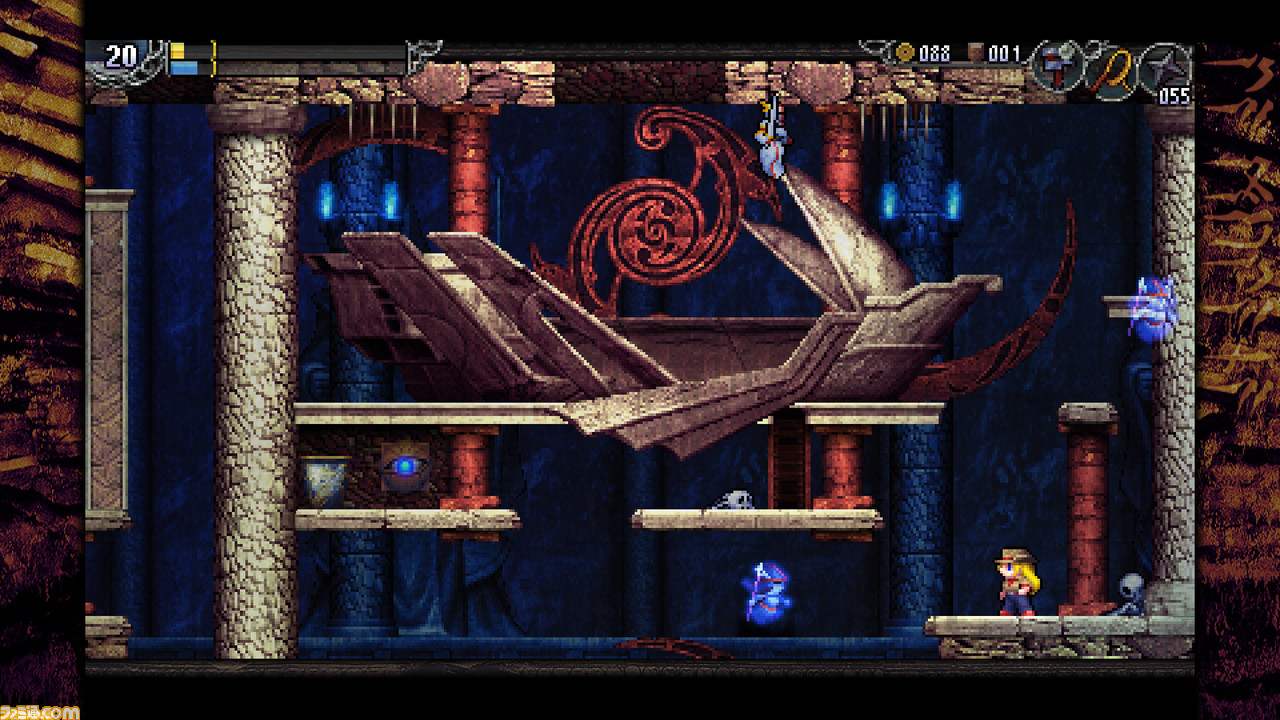

NIGOROが開発した、遺跡探検考古学アクション『LA-MULANA(ラ・ムラーナ)』の続編。プレイヤーは前作の主人公の娘であるルミッサ・小杉を操作し、謎の眠るイグ・ラーナ遺跡に挑みます。

広大なマップを探索しながら敵を倒し、謎を解き明かして新たな道を切り拓くという、いわゆる“メトロイドヴァニア”(『メトロイド』や、『悪魔城ドラキュラ 月下の夜想曲』のようなゲーム)と呼ばれるジャンルのひとつ。

アクションはシンプルですが、ワラワラと現れる敵は段々とプレイヤーの体力を奪っていきますし、巨大なボスはパターンを見つけないとかなり攻略が難しいです。鞭によるメイン攻撃のほか、手裏剣、銃などのサブウェポンが豊富なので、有効なサブウェポンを見つけるのが攻略の鍵となっています。

最大の特徴は、謎解きの難度が高いこと! 石板などに描かれた散りばめられた謎を解読するには、プレイヤーのひらめき力が試されます。また、オブジェクトを利用したギミックの解除や、隠しルートの発見など、イグ・ラーナ遺跡は謎だらけ。

そのぶん解明できたときの爽快感は格別で、とあるキーアイテムを入手したとして、それがどこの鍵になるのか「これだ!」とひらめいたときは、本作ならではの達成感が味わえます。マップ機能やゲーム内メモ機能もありますが、マップは広いし謎は非常に多いので、メモ帳などに細かくメモを取りながらやればそこまで詰まることはないでしょう。

ちなみに筆者は、前作『LA-MULANA』は『LA-MULANA 2』よりも難度が高いと感じています(おもにアクションの操作性の面と、謎のそのもののレベル)。もし『LA-MULANA2』から初めて遊んでクリアーした人は、前作にもぜひ挑戦してみてほしいです!

『LA-MULANA 2(ラ・ムラーナ2)』(Switch)の購入はこちら(Amazon.co.jp)『Getting Over It with Bennett Foddy』

- プラットフォーム:PC、iOS

- 発売日:2017年10月6日

- 発売元:ベネット・フォディ

- 『Getting Over It with Bennett Foddy』公式サイト(英語)

ランナーの足だけを操作して、100メートルの完走を目指す激ムズゲーム『QWOP』の作者として知られるベネット・フォディ氏が放った『Getting Over It with Bennett Foddy』。その難度の高さから、おもにゲーム配信者のあいだで人気となったタイトルで、ファンからは“壺ゲー”、はたまた“壺”などと呼ばれています。

ゲーム、ハンマーを持ち壺に入ったおじさん(名前はディオゲネスというんですが、忘れてもいいです(笑))を操作し、岩や木にハンマーを引っ掛けながらとにかく山を登っていき、最後のゴールに達すればゲームクリアー。

こう聞くとカンタンそうに見えますが、いやもうまず操作が難しい。最初の木を超えるのも、なかなかうまくいかないレベルです。そして山を登るにつれてどんどん難度が上がっていくので、コツをつかむまで何度も何度も挑戦することになるでしょう。

しかも山から落ちると、落ちた場所からやり直しになってしまうのです。何時間も掛けて登ったのに、1度のミスでスタート地点に逆戻り! なんてこともしょっちゅうです……。しかも常時オートセーブなのでセーブ&ロードは使えません。

人によってはクリアーに何日も掛かるほどで、そのあまりの難度の高さに“悪意の塊”と評されるほどに難しいタイトルですが、最後まで登ったときの達成感は、もはやどのゲームの達成感よりも高いかもしれません……! ちなみにiOSユーザーならば、スマートフォンでも遊べる手軽さも魅力ですよ! クリアーするのはまったく手軽じゃないんですが。

『Getting Over It with Bennett Foddy』(Steam)の購入はこちら(Steam)『Return of the Obra Dinn』

- プラットフォーム:Switch、PS4、Xbox One、PC

- 発売日: 2018年10月18日

- 発売元:ルーカス・ポープ

- 『Return of the Obra Dinn』公式サイト(英語)

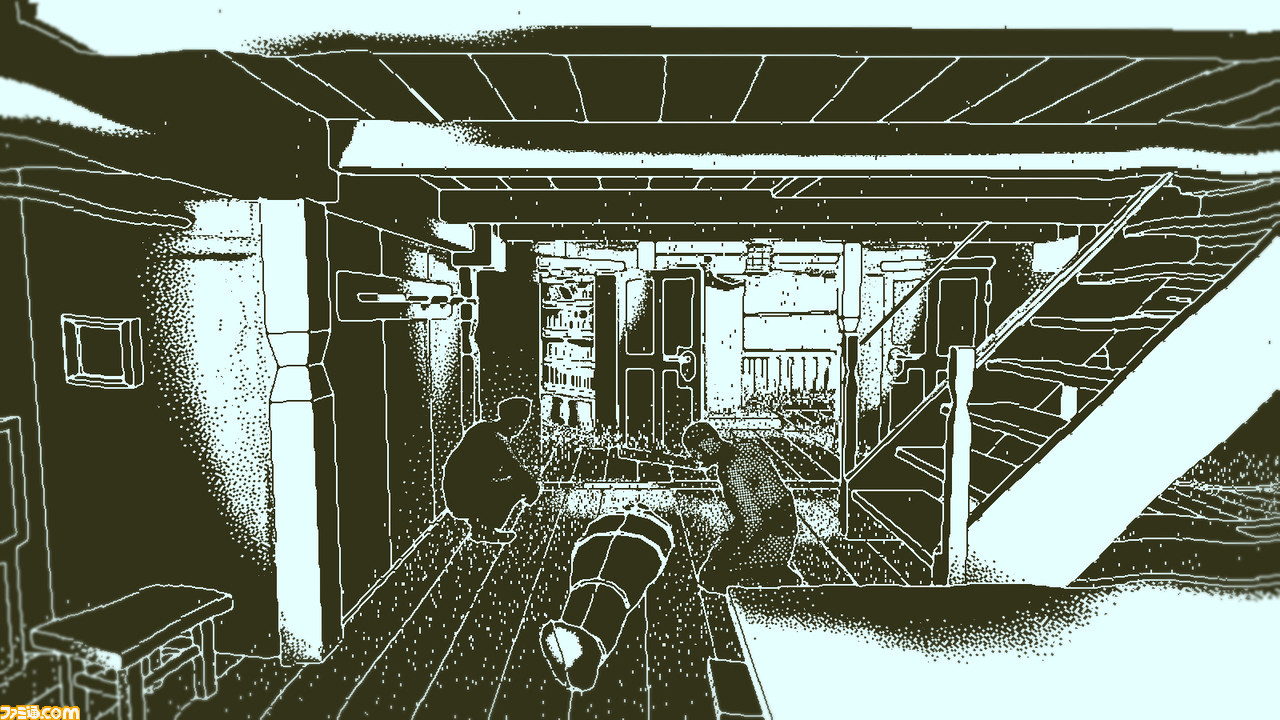

舞台は1800年代。消息不明となっていた商船“オブラ・ディン号”が突如姿を現します。しかし船員の姿はなく、船もダメージを受けている様子。プレイヤーは“死の直前のシーンを幻視できる”調査官となり、オブラ・ディン号の船員の生死や行方、オブラ・ディン号で起きた事件の解明をしていきます。

基本的には死のシーンから“誰が死んだのか?”を解明するのが目的。たとえば銃で人が無言で撃たれたとして、撃たれた側の死因はわかりますが、加害者はわからないし、その人が誰かもわからないですよね。それを死の直前のシーンや、ほかの船員の死の直前のシーンから推理・発見しなくてはなりません。

船員は60名にものぼり、役職や名前もすべて異なっていますが、容姿と名前の一致は推測・発見するしかないわけで。そのヒントを見つけるのが、非常に大変なので難度が高いわけです。といっても3人ぶんの名前と死因を完全に特定するごとに正解の答え合わせがあるので、60人ぶん一気に悩む必要はありません。

死の直前のシーンにはいくつもヒントが隠されているのですが、たとえば英語のなまりから船員の出生地を予測して特定したり、海外の目線から見た人種的な特徴からの特定など、一般的な日本人としての知識としてはちょっと難しい要素もあるのが、難度アップに拍車をかけているかも。

推理小説のような巧妙なトリックはどこにもありません。ただそこで起きた事実の断片が事件の姿を浮き彫りにしていきます。それをすべて発見して事件報告書を完成させたとき、プレイヤーは絶妙な達成感とオブラ・ディン号の真実を知ることになるでしょう。

『Return of the Obra Dinn』(Switch/ダウンロード専売)の購入はこちら(マイニンテンドーストア)『Dead Cells』

- プラットフォーム:Switch、PS4、Xbox One、iOS、PC

- 発売日:2017年5月10日

- 発売元:Motion Twin

- 『Dead Cells』公式サイト(英語)

メトロイドヴァニアとローグライトが融合し、“ローグヴァニア”を自称するスピーディーな横スクロールアクション。主人公を操作しながら敵を倒していき、エリアを探索しつつ装備などを整えていくのがゲームの基本的な遊びかた。

アクションは非常に軽快で、スピーディーに敵を倒したりノーダメージで倒すことで、ゲーム内ポイント“セル”が多く貰えるようになっているので、自然とタイムアタックのような立ち回りになるでしょう。全エリアの踏破がプレイヤーの目標です。

敵はさほど強いわけではないのですが、敵ごとに対処法が異なり、それを間違えるとダメージを食らってしまうというような感じ。体力回復手段はかなり少ないので、どんどんダメージが蓄積されてしまうのが難しいポイント。すばやく、丁寧に、ダメージを受けずに倒す必要があるのです。

メトロイドヴァニア系のゲームは、マップを開拓していきどんどん探索を進めるというのが魅力ですよね。本作はマップが挑むごとにランダムに変化するので、チャレンジするたびにダンジョンを新たに開拓していく必要があります。また、倒されてしまうと、ゲットした武器などはすべてなくなってしまいます。

ただし、スキルなどといった要素は、習得すれば恒久的に使えます。また、道中ゲットできる装備のアンロックも可能です。通常のメトロイドヴァニア系のゲームでは、スキルを得るたびに新たなエリアが解放されるといった感じですが、本作では“スキルを得るたびに、次のステージレベルへ到達しやすくなる”といったレベルデザインになっているのです。

死にゲーと呼ばれるものの中でも、何度も死んでは自身の腕を磨きつつ、スキルや装備のアンロックをしていくことでバトルが有利になり、だんだんとステージの進行度が更新できるようになる爽快感は、唯一無二のものでしょう。ちなみに1周クリアーでは序の口で、2周目以降もたっぷりと用意されています。

『Dead Cells』(Switch/オンラインコード)の購入はこちら(Amazon.co.jp)