2020年3月12日に発売された、“戦国死にゲー”こと『仁王2』。本作は、前作のシステムに加えて“妖怪化”や“妖怪技”などの要素が加わり、より多彩なアクションが楽しめるようになった。

ただし、前作同様に難度のほうも高い。本記事では初心者へ向けて、おもにステージ攻略に役立つ知識を伝授していこう。記事の最後には、基礎知識をまとめた動画もお届けする。

『仁王2』パッケージ版の購入はこちら(Amazon.co.jp)戦う前の基礎知識

バトルの前に覚えておきたい、戦いに役立つ基礎知識を解説する。

武器選びについて

前作より登場した7つの武器に加えて、新武器の“手斧”、“薙刀鎌”のふたつが追加され、使用できる武器は9つとなった。どの武器を使うのか、迷ってしまう人もいるかも?

本作はどの武器を使ってもクリアーできるようになっているので、基本的には見た目の好みで選べばオーケー。どんな武器なのかわからなかったら、修行場で振ってみて、自分にしっくりくるものを使ってみよう。どの武器も一長一短があるので、自分に合うものがいちばんだ。

それでも決められないようなら、オーソドックスな刀にするといい。

また、本作は近接武器を2本同時に装備して、バトル中に持ち替えられる。動きの遅い敵には、大振りで威力が高くリーチの長い武器、動きの速い敵には素早い武器を使うなど、どんな状況にも合わせられるような組み合わせで装備するのがベストだ。

もちろん、1本の武器の練度を高めていくのもプレイスタイルのひとつ。使えば使うほど優先的にその武器のスキルを習得できるので、ひとつの武器を極めるのも策だ。ただ、道中詰まってしまった場合は、ほかの武器を試してみることも考慮してほしい。ちなみに、9つの武器の特徴は以下の通り。

各武器の特徴

- 刀:オーソドックスでシンプルな武器。リーチはやや短め。

- 二刀:威力は低いが手数に優れ、隙も少なく小回りの利く武器。

- 槍:長いリーチを誇り、範囲攻撃も得意。気力消費は大きめ。

- 斧:全武器屈指の威力を誇る。代わりに振りが遅く、隙が大きい。

- 鎖鎌:速い攻撃は範囲攻撃、強い攻撃はシンプルな斬撃。万能ながらもトリッキー。

- 大太刀:リーチが長く、威力も高い。ただし、手数が少ない。

- 旋棍:全武器屈指の攻撃速度。立ち回りの自由度が高いが、リーチや威力が低い。

- 手斧:攻撃速度と威力を両立。手斧を投げて中距離攻撃が可能。

- 薙刀鎌:上段は高威力、中段はバランス型、下段は高速攻撃。構えの特徴がそのまま武器に。

ステータス上げについて

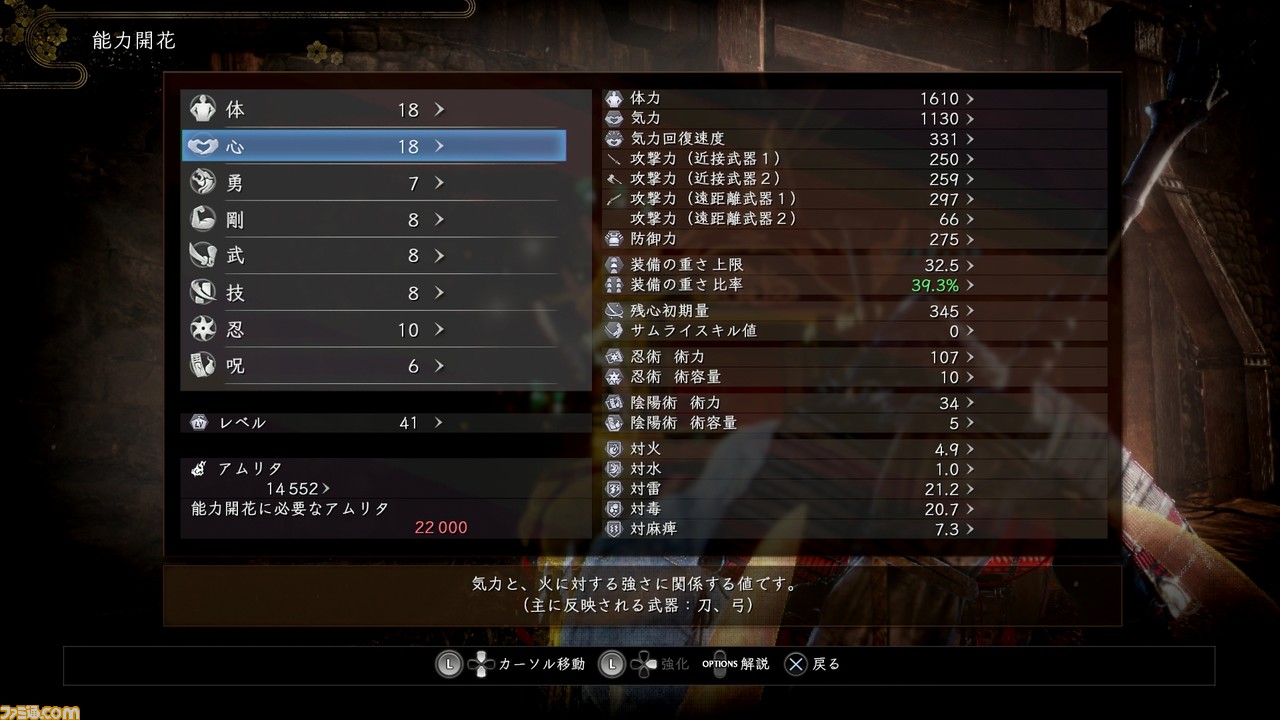

アムリタ(経験値)を一定量集めて社に行くと、能力開花によりアムリタを消費して、ステータスをアップできる。上げられる能力値は体、心、勇、剛、武、技、忍、呪の8種類と多く、どのパラメータを上げるのかによって、キャラクターの方向性が決まってくる。

優先すべきは、そのときに装備したい防具に合わせたパラメータを上げること。重装備に関わる武、軽装備なら技を上げておかないと、防具に付いた特殊効果を発揮できなくなってしまう。装備重量上限に関わる剛も気にしておくといい。

プレイヤーのバトルスタイルによっても異なるが、とりあえず上げておいて損はないのは、気力の上限や気力回復速度に関わる“心”や、装備重量上限が上がることで身軽になり、気力消費を結果的に抑えらえる“剛”といったあたり。

あとは、使用武器の攻撃力が上げられるステータスを気にしつつ、忍術を駆使して立ち回る場合は“忍”、陰陽術ならば“呪”をある程度まで上げておくといい。

守護霊の選びかた

物語を進めるうちに、プレイヤーはさまざまな守護霊を取得していく。守護霊にはそれぞれステータスアップなどの効果が付与されており、パラメータが一定数に達すると、能力が解放されるものもある。

それらを無視してでも優先すべきなのが、本作の重要なアクションである“特技”の属性だ。“猛”、“迅”、“幻”の3つの特技から、いちばん得意な、またはボスの攻撃性質に合わせて守護霊を選ぼう。各特技の特徴については後述する。

オススメのサムライ&半妖スキル

主人公は、パラメータを一定数まで上げると習得できる“サムライスキル”や、妖怪の“魂代”などを集めていくと習得できる“半妖スキル”、忍術の“ニンジャスキル”、陰陽術の“陰陽スキル”、さらに、9つの武器ごとのスキルを習得できる。

武器スキルについては、使いたいものを優先して上げるといい。ステータスアップ効果が欲しければ、それに対応したスキルを。武技が使いたい場合は、武技を取得すればいいだろう。ここではサムライスキルと、半妖スキルを解説する。ニンジャスキルと陰陽スキルについては後述する。

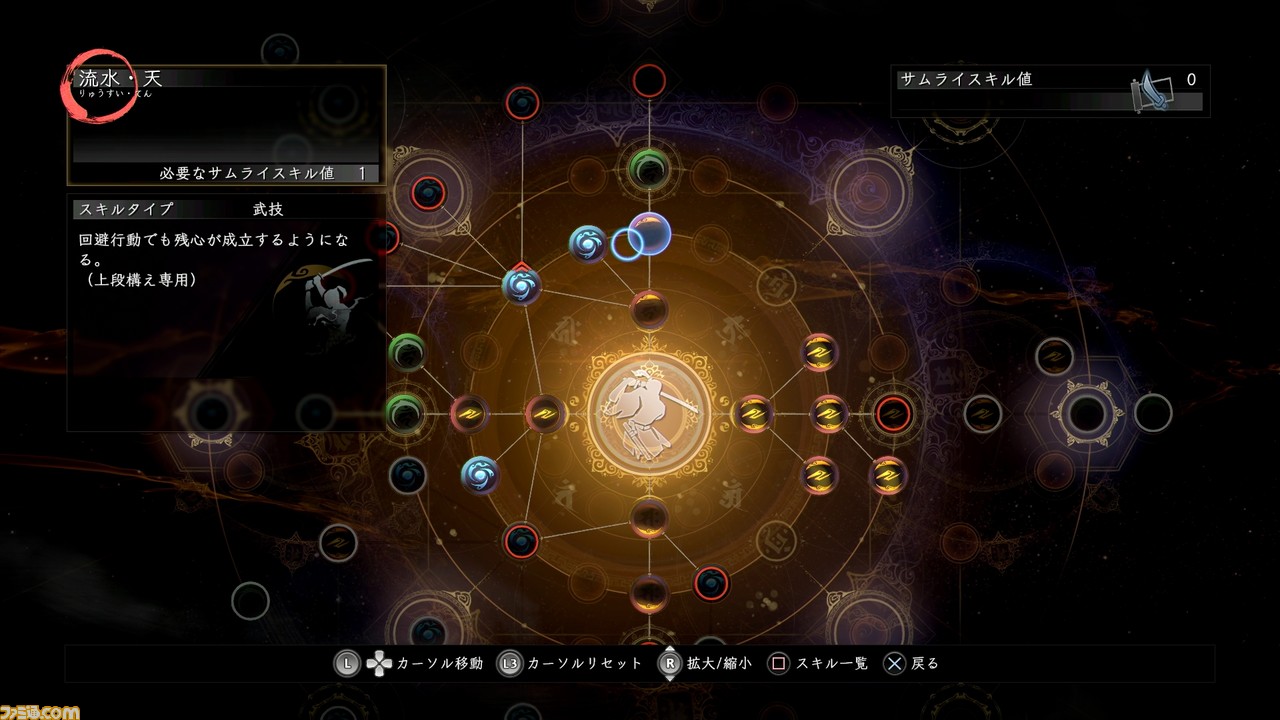

サムライスキル

全アクションに関わる、もっとも重要なスキル。最速で取得しておきたいのが、回避でも“残心”が発動するようになる各構えに応じた“流水”スキル(残心については後述)。これがあるとないとでは、気力管理のやりやすさが大きく変わるので、確実に習得したい。また、気力回復最大値で“残心”すると、いい効果が発動する“常世祓い”スキルも取っておくといいだろう。あとは基本的にお好みでオーケー。

半妖スキル

半妖スキルは、武技カスタマイズ(武技にセットすることで性能を変えられる)に対応したスキルが多い。この中で習得しておきたいのは、妖怪化中の攻撃で妖怪化ゲージの減少が少なくなる“鬼身激攻”。これがあれば、切り札である妖怪化中に、長く攻撃を続けられる。

そのほかにオススメなのは、おもにスキルツリーの右側に配置されたスキル。常世祓いで妖力ゲージが回復する“常世吸い”を取得すれば、妖怪技が発動しやすくなる。また、常闇状態での気力回復速度が速まる“常闇への適応”もステージ攻略に役立つ。

バトルの基礎知識

敵と戦う際の基本的な立ち回りについて解説する。

まず敵をロックオンしよう

状況によりけりではあるが、基本的には戦いになったらR3ボタン(右アナログスティック押し込み)で敵をロックオンしよう。カメラ操作を気にせずに戦えるので、敵との間合いなどを図りやすい。ただし左右と後ろは見難くなる。足を滑らせて水に落ちたりしないように気を付けよう。

1対1に持ち込もう

ひとりで複数の敵を相手にするのは、非常に骨が折れる。アイテムの“石”を投げたり、矢を放ったり、わざとひとりだけに気づかれたりしてから離れるなどして、なんとか1対1へと持ち込もう。敵どうしが近すぎる場合は、攻撃などでおびき寄せるとふたり同時にこちらへ向かってくる。距離を大きく離して、持ち場に戻る瞬間に1対1へ持ち込むなど、とにかくタイマンで戦うといい。自信があるならば、いきなり奇襲を仕掛けてひとりを瞬殺するのもアリだ。

また、遠距離攻撃で弱点(人間なら、おもに頭)を先制攻撃するという手もある。矢や銃弾を弱点に当てれば、一撃で倒せることも。近接攻撃の敵と遠距離攻撃の敵が同時に近くにいるときは、遠距離攻撃の敵を先に対処しておくと楽になる。

残心を癖にするべし

本作の最重要アクションとも言えるのが、攻撃の終わり際にR1ボタンを押すことで発動する“残心”だ(先述した“流水”スキル獲得により回避でも残心が発動する)。気力がなければ攻撃することはできないし、ガードした際に無防備な状態にもなってしまうので、真っ先に習得したいテクニックと言える。

攻撃後に気力ゲージが白の状態である程度まで回復するので、回復上限のときに残心をすると、残像が発生して最大の効果が得られる。ただし、戦いながら画面左上のゲージを見るのは難しいので、主人公の体に集約する青い光の量が最大になったときにボタンを押す、というやりかたがいい。

残心を忘れずにこまめに発動する癖を付けていけば、ゲームの最後まで役に立ってくれる。

気力と妖力を削ることを第一に

敵の赤い体力バーの下に表示されているのが、気力(人間相手は気力、妖怪相手は妖力)ゲージ。敵の気力や妖力は、攻撃をヒットまたはガードさせると減少。キックや武器の柄などで攻撃する打撃系の武技をヒットさせると、気力や妖力に大ダメージを与えられる。

人間系の敵の気力が切れた場合、敵は無防備な状態となり、トドメ攻撃である“組み討ち”(ダウン中は“追い討ち”)が可能となる。トドメの攻撃は威力が非常に高く、動作中も無敵だ。

妖怪系の敵は基本的に妖力ゲージがある状態だと、攻撃をヒットさせても怯むことがない(餓鬼などの小型の妖怪は怯む)。調子に乗って攻撃を続けていると、手痛い反撃を受けてしまうだろう。しかし妖力ゲージをゼロにすると、一定時間のあいだは攻撃を当てると怯むようになる。大ダメージのチャンスなので、連撃をくり出そう。また、組み討ちができる場合もある。

弱い敵ならば体力を減らすことをメインに立ち回るのもいいが、基本的には相手の気力や妖力を減らして組み討ちを狙う立ち回りを基本にしよう。これは通常の敵だけではなく、ボス戦でも言えることだ。

ヒット&アウェイで立ち回ろう

ただし、やみくもに攻撃しているだけでは、気力を減らすどころか、ダメージを与えることすら難しい。敵の空振りを誘ったり、攻撃をガードしてからその隙に攻撃を差し込むように立ち回るのが、本作の基本だ。

また、間合いの広い武器の場合は、敵の攻撃の間合いの外から斬り付けるのも有効。

人間系の敵は、攻撃するたびに気力を消費している。攻撃がすべて終わってから反撃すれば、すぐに気力切れの状態に追い込むこともできる。

妖怪を相手にするときは、攻撃方法を様子見して見極めるのが得策。どのくらいのリーチなのか、遠距離攻撃はあるのかなど、情報収集をしてから攻撃を加えよう。黒い炭のようなオーラをまとった攻撃はガード不能の“投げ攻撃”、赤く光る攻撃は威力が高い”大技”だが、特技を当てるとカウンターになる(投げと大技が合体している場合も)。

カウンターについての詳細は、妖怪化、特技、妖怪技についての項目で解説する。

いちばんしっくりくる攻撃をメインに

本作では、武器ごとに上段、中段、下段の構えがあり、さらにそれぞれに構えに対して速い攻撃(□ボタンの攻撃。以下、□攻撃)と強い攻撃(△ボタンの攻撃。以下、△攻撃)、そして武技が用意されている。これらは、なるべく使い分けられたほうがいいが、かといって全部を使いこなす必要はない。自分の立ち回りにあった攻撃だけ使ってもいいわけだ。

いちばん正解に近いのは、“自分で試してみて、敵を倒しやすい技を見つける”ことだ。筆者は槍の上段の□攻撃、斧の中段の□、△攻撃などをメインに立ち回っている。前者はリーチが長く、範囲攻撃にもなる。後者は単純に火力に優れ、隙も少ないからだ。また、担当編集に「どの攻撃をメインにしているか?」と聞いたところ、薙刀鎌の上段を速い攻撃、強い攻撃を使い分けてメインに立ち回っているとのこと。

といった感じで、何がしっくりくるのかは、かなり個人差がある。とりあえず3つの構えでいろいろ攻撃を出してみて、いちばん戦いやすかった攻撃をメインに立ち回るといい。その後のことは、徐々に覚えればよいのだ。

ちなみにゼネラルプロデューサーのシブサワ・コウ氏は、二刀の武技“野分”(旋風を巻き起こす範囲攻撃)を連打するという戦法で戦っているそうだ。これも正解のひとつ。

忍術を駆使してみよう

ステージをある程度進めていくと“忍者の遺髪”のアイテムを入手。これを使うとニンジャスキルを習得でき、忍術が使えるようになる。忍術は探索を便利にするものや、バトルで有利な状況に持ち込める術が多い。ボスなどにも有効なので、倒せない強敵が出現したら試してみよう(使用するたびに効果時間が短くなることが多い)。なお、ニンジャスキルは武器スキルと同じく、忍術を使い込むことでも上がる。

序盤に習得できるオススメの忍術は、敵の攻撃が追尾しなくなる“目潰しの術”。攻撃を放った瞬間に向いていた方向へと攻撃していくので、その隙に攻撃してしまおう。ただし、敵が全周囲を攻撃するようなタイプの技を放ったときは注意。

もうひとつが、敵を麻痺させる罠“埋火・海月”。事前に設置したり、隙を見て戦闘中に設置してその場所へおきび寄せれば、高確率で敵が麻痺状態になる。麻痺中の一部の敵には組み討ちが可能で、カンタンに大ダメージを与えられる。素早くヒットさせれば、罠の効果で敵が2回目の麻痺になることも。

陰陽術も試してみよう

忍術と同じく、“陰陽師の遺髪”を使用することで習得できる陰陽術。こちらはバトルに便利な術が豊富に揃っている。なお忍術と同じく、使えば使うほどスキルは溜まる。

序盤に習得できるオススメ陰陽術は、各属性を武器に宿す“符術・召火符”などの術。効果時間中は単純に武器の威力が増すほか、一部妖怪の弱点を付ければ大きなダメージも与えられる。

また、敵にヒットさせると敵の全モーションがスローモーションになり、攻めも守りもやりやすくなる“符術・遅鈍符”はかなり強力。前作よりも効果が弱まり、ボスなどに対する効果時間は短めだが、確実にチャンスを作れる。

もうひとつオススメなのが、“符術・活源符”などの回復系陰陽術。仙薬以外の回復手段を持てるのが強い。とはいえ、バトル中での回復はやや難しいので、どちらかというと探索時向けの術だ。

妖怪化、特技、妖怪技について

半妖の存在である主人公が使える新システム“妖怪化”と“特技”、そして“妖怪技”について解説する。妖怪化と特技は、選んだ属性が密接に関係しているので、属性ごとにその特徴を紹介しよう。まずは前提のお話から。

最初に選ぶべき守護霊は幻

さて、これを読んでいる時点ですでにゲームスタートをしてしまった人には、残念ながら何の意味もない情報をお伝えする。じつはストーリー第1章が終了した時点では、幻属性の守護霊が手に入らない。であるから、最初に幻の守護霊を選ぶと、第1章終了時点でも3属性を試しやすいのでオススメだ。とはいえ、第2章のとあるステージをクリアーすれば、幻属性の守護霊も手に入るので、あまりに気にしなくていい要素でもある。

3つの属性は、シチュエーションで使い分けよう

ひとつの属性を使い続けるのもいいが、3つの属性を敵の性質やステージの探索に役立てるなど、使い分けると非常に便利。こちらも自分がいちばんしっくりくるものを選ぶのがいいが、記事のちょっと下のほうで、属性ごとの特徴を伝授しよう。

特技は妖力で発動する

すべての特技は、攻撃中や回避中などでも、動作を中断してくり出せる。また、発動には少量の妖力を使用する(妖力最大値にもよるが、序盤は1メモリ1回という感じ)。

最大の特徴は気力を消費しないので、気力を気にせず使えること。たとえば気力がないけど攻撃したいときのダメ押しの1発やガードを崩されて無防備になった瞬間に緊急離脱するなど、ここぞという場面で使える。

猛(パワータイプ)

妖怪化

パワータイプの猛は、妖怪化自体はシンプルで扱いやすい。また、猛の妖怪化は敵の攻撃を受けてを怯まない性質を持つ。火力も高く、□攻撃をとにかく連打しているだけで、相手に大ダメージを与えられるので、繊細な立ち回りはさほど必要ない。

ガード(L1ボタン)+△で、弾き返し技が発動可能。攻撃を弾きながら、人間相手ならダウン状態に、妖怪相手ならアムリタを放出させる。

特技

裏拳で敵を殴りつける技。とくに無敵時間もないが、小さな妖力で攻撃を放てるのが強み。あと一撃で倒せる、または気力や妖力を削れるが、気力がないというときに、ダメ押しの1発としても使える。

リーチは短く、敵の大技にカウンターを狙う場合は、接近戦で戦っている際などに限られる。敵が赤く光り、攻撃が放たれる前のタイミングで攻撃を止めるというような使いかたとなる。

突進技へのカウンターを狙う場合は、ドンピシャのタイミングだと相打ちになるので、拳の先端へ当てるように使うこと。武器振り下ろし技などの大技にもカウンターできるが、たいてい相打ちになる。

総評

特技がステージの探索にとても役立つ。特技の性質上、接近戦を挑みにくい大型妖怪系のボスにはやや不向きで、とくに突進系の技を持つ相手には相性が悪い。特技は攻撃の発動を止めるように使う必要があるので、とにかく赤く光ったタイミングで即座にボタンを押してしまうタイプの、反応のいいプレイヤーには向く。

迅(スピードタイプ)

妖怪化

スピードタイプの迅は、妖怪化中に□攻撃している最中でも回避が発動する性質を持つ。また、敵の攻撃を受ける寸前で回避すると、アムリタが発生する。インファイトを仕掛けながら敵の攻撃を回避しつつ、妖怪化を保つというようなバトルスタイルが特徴だ。ただしほかの2タイプと違い、攻撃を食らうと怯んでしまうのが弱点。

特技

無敵状態になり、素早くダッシュする回避技。左アナログスティックの入力方向へ移動可能だ。気力がないが回避がしたいというときの、緊急回避技として使える。無敵時間が長いので、動作中は比較的安全。

大技へのカウンターは、前方向へのダッシュ限定で発動。ダッシュ中に出る残像に、赤く光る敵の攻撃が触れるとカウンターとなる。つまり、敵の攻撃に突進するような形で使用することになる。残像が触れなかった場合は、長い無敵時間のおかげで、攻撃を食らわずに済むこともある。

総評

ステージ攻略中は、ピンチの時には使える程度の印象。ボス戦では攻めにも守りにも使え、カウンターを狙いやすい。リーチが短い大技を遠距離で出された場合は、反応が送れるとカウンターを狙いにくいものの、ボス戦中は緊急回避からカウンターの狙いやすさまで、かなり万能な印象を受ける。

幻(ディフェンスタイプ)

妖怪化

ディフェンスタイプの幻の妖怪化は、多彩な中距離技を放ちながら攻撃するリーチの長さが特徴。また、猛と同じく敵の攻撃を受けても怯まない。また、遠距離攻撃ボタン(L2ボタン)を長押ししつつR2ボタンを押すと、狙った方向へ攻撃しつつ、その場にワープする。なお、□攻撃から△攻撃へとつなげてもワープできる。

特技

一瞬だけガード状態になる技。通常のガードよりも、ガード時の気力消費が少ない。

大技へのカウンターを狙う場合は、敵の攻撃へドンピシャのタイミングで発動すればいい。敵が赤く光った瞬間に反応するというより、待ち構えてタイミングを狙うというような感じ。つまり赤く光ってから、カウンターするまでの猶予が長いので、敵の攻撃へ即座に反応するのが苦手な人でもカウンターが狙える。

失敗したときはガードとなり、気力切れになることもある。タイミングが早すぎた場合は、即座に2回発動で成功することも。また、若干の無敵時間があるようで、カウンターに失敗しても攻撃がズレて当たらない場合もある。

総評

ステージ探索中は緊急回避ガードとしても使えるが、あまり出番はなさそう。その代わり、どんなボスにもカウンターを狙いやすい、ボス戦特化型といったところだろうか。敵の攻撃を受けとめればいいだけなので、敵との距離を選ばずに使えるのもうれしいところ。

妖怪技について

妖怪技はアクションが多彩なため、技の全体的な性質を解説する。

基本的には無敵時間などはないが、地面に潜る技など、技によっては無敵時間があるものも。また、攻撃型の妖怪技をヒットさせた際は、敵の気力や妖力を削りやすい。妖怪技は多くの妖力を消費するため、ゲージ量と相談しながらくり出そう。とりあえずボスとの出会い頭などに使っておく、という程度でもオーケー。基本的には気力と妖力を削るために使おう。

守護霊ごとに複数セットできるが、そのひとつは猿鬼のように遠距離攻撃のものにしておくと、立ち回りに幅が出る。

ステージ攻略に役立つ立ち回り

ステージ最後のボスにたどり着くためには、さまざまなギミックや敵の配置を突破しなくてはならない。そこで役立つ知識を伝授しよう。

仙薬を増やそう

回復アイテムである仙薬は、ゲーム開始時では最大3個までステージのチェックポイントを担う“社”で補給できる(木霊収集などで最大値が上がる)。ステージ道中の探索や敵の撃破で手に入る場合もあるが、確実ではない。ステージ探索中、3個だけでは心許ないので、社で仙薬を追加補給しよう。

補給の方法はふたつ。ひとつ目は、装備アイテムの奉納。レア度の高い装備を奉納すればするほど、確率で仙薬などの消費アイテムがゲットできる。

ふたつ目は、装備を奉納した際に得られるポイントを使い、木霊のガラクタ市で仙薬を交換してもらう方法。こちらはポイントさえあれば確実にゲット可能だ。

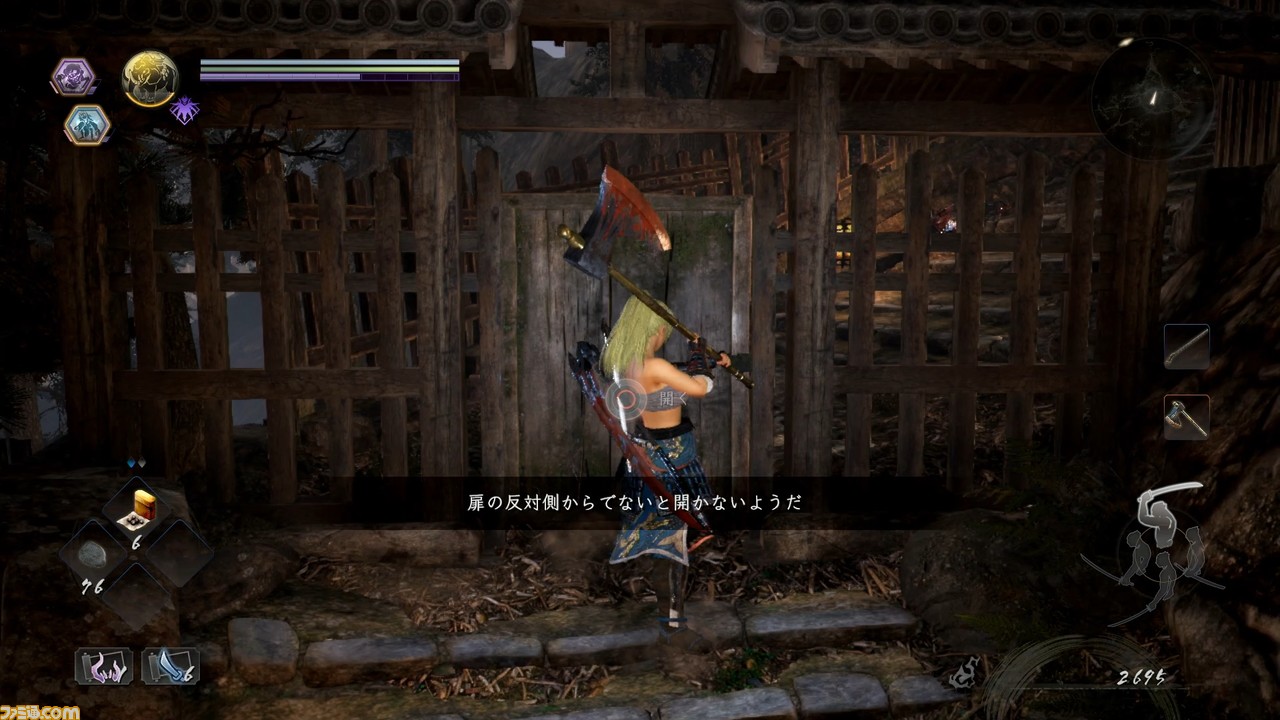

ショートカットを開けていこう

ステージ探索中に落命すると、社から復活することになる。奥深くまで探索したとしても、落命すればステージ進行が水の泡……というわけだ。

ただし、その社からステージ進行をショートカットできる箇所が、各ステージには多々用意されている(門を開ける、ハシゴを下ろすなど)。それらを探索中に見つけたら、確実に開けておきたい。

常闇空間は危険地帯

周囲が白黒になる常闇空間では、敵妖怪の攻撃力が上昇。さらに、攻撃方法も変化する危険地帯だ。

解除のキーは場所によって変わるが、最奥にいる強敵の妖怪を倒すというのが基本となる。

常闇の中では主人公の気力回復速度が低下するため、立ち回りが窮屈になる。気力回復速度が上昇するアイテム“御神水”を飲むなどして補いたいところ。

なお、常闇では妖怪化の持続時間が伸びるほか、妖力が溜まりやすくなるため妖怪技を多用できる。これらを活用して常闇ゾーンを抜けよう。

道中の敵は走り抜けて無視してもいい

ステージにいる敵は、必ずしも倒す必要はない(一部の敵を除く)。走って無視してしまい、つぎの社やショートカットを目指すのもありだ。もちろん無視すればアムリタや装備、アイテムなどは手に入らないが、クリアーを優先しているときや、どうしてもつぎの社やショートカットを開通させたいというときには、走り抜けてしまおう。

その際は、防具をすべて外して身軽になると、より長く走り続けられるのでオススメ(もちろん1歩間違えば即死だ)。

どうしても難しいときは助っ人を!

上記攻略情報は、すべて基本的にソロプレイでのお話。本作はオンライン協力プレイに対応しているほか、ほかのプレイヤーをAI(人工知能)の仲間として呼べる“義刃塚”もある。クリアーできないときには、味方とともに攻略しよう。強敵とあらば仲間とともに刃を構えても、何も恥じることはない。みんなでワイワイプレイするのも本作の楽しみのひとつなのだ。

最後に動画をお届け!

最後に、上記内容などをまとめた動画をお届け。実際のプレイを交えての解説となっているので、ぜひチェックしてみてほしい。