2020年4月23日から日本で正式サービスを開始した、NEXON Korea社の新作スマホMMORPG『TRAHA』。配信に先立ち、2020年4月9日から4月13日にわたって参加者を絞ったプレミアムβテストが開催された。

PCゲームと同じ開発エンジンで作られた美麗なグラフィックが目を引く本作。日本上陸前、本格派を目指しすぎたために手軽さを求める海外スマホユーザー層に批判された経緯もあり、“本格派”と“手軽さ”の両立を重視しているという。

筆者は古きよきMMORPGも最近のスマホMMORPGも好きだ。本当に本格派かつ手軽なのか気になったので、開発者に話を聞きつつ、開発中のバージョンにふれたのが3月の話。

今回の記事は、長くPCのMMORPGを遊んできたユーザー視点でのプレミアムβテストリポートだ。本作ならではのシステム“インフィニティクラス”や、MMORPGの醍醐味とも言える複数人でのプレイについても感想をお伝えしたい。

最初にざっと感想を書くと、こんな感じだ。

「オート機能が優秀すぎ。大丈夫?」

「びっくりするほどわかりやすい」

「いつでもクラスチェンジできて便利」

「わちゃわちゃ遊ぶのが黎明期のMMORPGみたいでめっちゃ楽しい」

甘いだろうか。何だかんだでスルスルと遊び続けてしまったのが、筆者からの最大の評価のような気もする。

それぞれの感想の意味は、この後のテキストをお読みいただきたい。

手ごたえと利便性は両立できているのか?

壮大なMMORPGでは「世界が広すぎて何をすればいいのかわからん」という現象が起きがちだ。

そんな中にあって、『TRAHA』の初見の感想を挙げるとすると、

「オート機能が優秀すぎるけど大丈夫?」

「びっくりするほどわかりやすくて手軽」

これに尽きる。

『TRAHA』では、画面右上に表示されるクエスト名をタップすると、目的地に移動し、NPCに話しかけ、さらにはクエスト内で必要になる戦闘まで全部オートで進行する。

ぶっちゃけると、オートで難しく感じたのは、対人戦やフィールドボス戦くらいのもの。その対人戦も工夫しだいでオートで何とかなりそうな感触だった。

昔からのMMORPGユーザーなら、延々と行うモンスター狩りや素材を採集するときのぽちぽち操作を、「自動でできたらなぁ……」と思ったことがあるはず。手間のかかる部分が全自動化されていると考えるとわかりやすい。

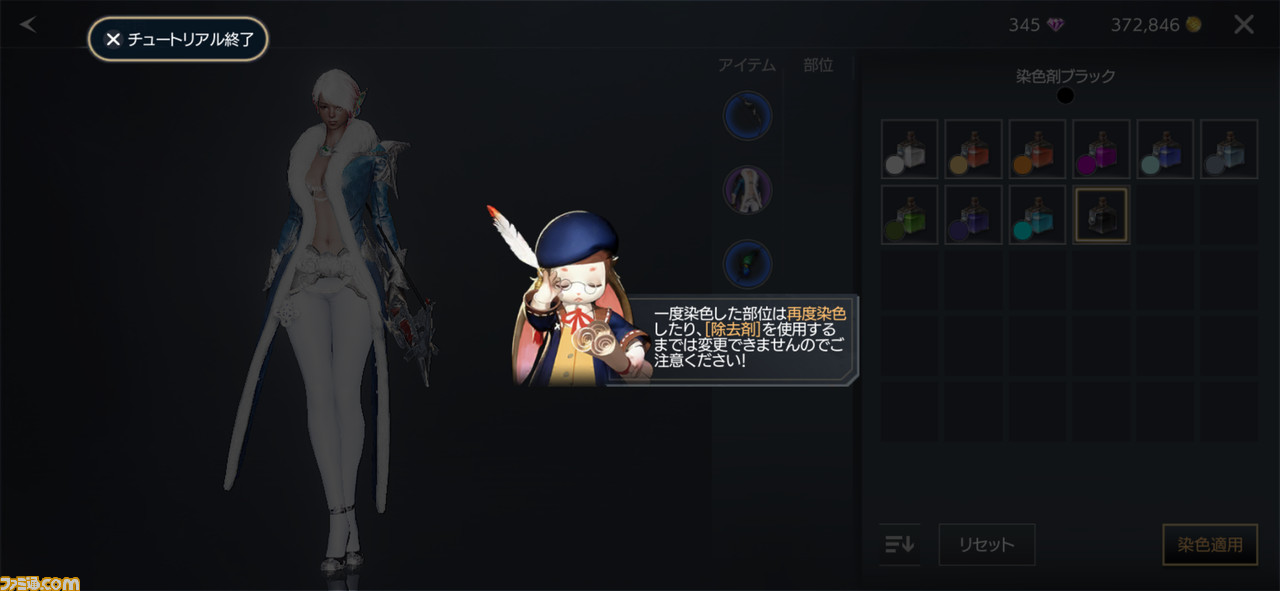

オートで進行していくうちに、メインストーリーのクエストの中で、自然と基本的な要素が学べることに気付く。合間に入るチュートリアルはあっさり目ながらわかりやすい。この辺のスムーズさは、MMORPGとしては好印象。

チュートリアルでは採集や製作といった生活コンテンツについても教えてもらえる。コンテンツが多いとうれしいが、それを強制されるとストレスに感じてしまう(めんどうな心理ですみません)。

『TRAHA』は生活コンテンツ多めなものの、メイン進行と併せてやらないといけないような要素は見当たらなかった。製作などは“興味を持ってやってみたら楽しかった”というくらいに収まっている。

しかも、そういった生活コンテンツでアイテムやお金が得られ、戦闘能力の強化にもつながっていく。やらなくても問題なく、やればやるだけ得られるものがある。理想的な位置付けだ。

戦闘はオートでも可能だが、手動だと経験値が増えるため、自分の手で操作するメリットもある。ただ、手動ボーナスが霞む気がするほど、オートプレイが便利だった。

優秀なオート機能によって、スマホだからと心配されがちなアクションの操作性や、それに伴って先に進めなくなる問題を解決。ストーリーを堪能する余裕が生まれつつ、利便性もキープされている感じだろうか。

手間をかけて何かを成し遂げる、ある種の不便さもMMORPGにとっては楽しいロールプレイのひとつだと思う。本作はストレスなく遊べることをそうとう追求しているようで、便利すぎることを逆に不満に思う人もいるかもしれない。

オート機能もまた“使ってもいいし使わなくてもいい”もの。自分でNPCの居場所を検索したり、強敵を自分の手で倒したり、RPGとしての手ごたえもしっかり残されている。

知れば知るほど便利な“インフィニティクラス”

操作についての話も出たところで、本作の売りのひとつ“インフィニティクラス”についても感想を述べていく。

簡単に特徴を説明すると、

「いつでもどこでもクラスチェンジできて便利」

「スキルビルドの自由度、高っ」

といった感じである。

インフィニティクラスとは“クラスチェンジ”や“サブキャラ”といった要素を包括したシステム。プレイヤーキャラは3つの武器種を装備でき、自在に切り替えられることがポイントだ。

キャラメイキングの段階で、4つの体格・性別のアーキタイプの中からいずれかを選ぶ。それぞれ3タイプの武器を装備可能。

【装備可能な武器種】

男性 普通体型:盾、双剣、弓

男性 大柄体型:大剣、ナックル、杖(魔法)

女性 普通体型:大剣、双剣、弓

女性 小柄体型:盾、ナックル、杖(魔法)

【武器種の特徴】

盾:盾と鈍器で、自分や仲間のダメージを軽減しつつ戦う

大剣:頑丈さに任せて敵を引きつけ、巨大な剣で豪快に攻める

双剣:ふた振りの剣で素早い連撃と、毒や出血などの継続ダメージを与える

ナックル:格闘による連撃と重い一撃を織り交ぜ、高い瞬間火力を叩き出す

弓:移動しながらの遠距離射撃と回復スキルを得意とする

杖:強力な攻撃魔法で固定砲台になりつつ、回復と支援の両方に優れる

3つの武器種が、そのままキャラのクラスを表しているようなもの。男性普通体型なら、前衛で防御を担当する“盾使い”、ダメージディーラーの“双剣使い”、後方支援に回る“弓使い”の3クラスが用意されており、レベルもクラスごとに用意されている。

いきなり3つを使い分けるのはたいへんだ。最初はチュートリアルで選択した武器種で戦い、レベル20で受けられるサブクエストを終えると、武器種の切り替えが解放される。

そこからは、戦闘中以外なら、画面下のアイコンをタップしてクラス(武器種)チェンジ可能になる。キャラセレクト画面に戻ったりする手間は一切ない。

武器種別に装備やスキル設定などが記録されるため、変更のたびに装備の交換やスキルの振り直しをする必要はない。記録できるプリセットは武器種ごとに3まつまで。

筆者が大剣を使うときは、“レベリングがはかどる攻撃主体の大剣”と“パーティープレイ用の防御主体の大剣”のふたつを用意。瞬時に切り替えられて非常に便利だった。

スキルビルドと特性ポイントで個性を伸ばす

戦闘と育成の要となる“スキル”と“特性ポイント”について理解を深めることで、インフィニティクラスはより便利なシステムとなる。

戦闘では画面右下の5つのボタンに設定したスキルで行う。各ボタンには2~3種類のスキルが用意されており、登録するスキルによって立ち回りが大きく変化。スキルの中には、武器種ごとに設定された“精力”や“怒り”といったリソースを増やす効果を持つものや、逆に大きく消費してくり出す大技も用意されている。

一度に使えるのは5種類という制限の中で、リソース管理も含めて、どうやってスキルを組み合わせるか。5種類という数がまた絶妙で、奥深く、しかし考えすぎることなくビルドを楽しめた。

武器種のレベルを上げると得られる“特性ポイント”も、インフィニティクラスに大きく関わる要素だ。このポイントは特性ツリーに用意された“攻撃力”や“防御力”などの項目に割り振ることで、キャラクターの能力をアップさせられる。

特性ツリーは3タイプに分かれている。一定数のポイントを割り振ると、そのつぎの段階が解放される仕組みだ。

特性ポイントによる能力値の変動は大きいため、クラスの長所を伸ばすだけでなく、“双剣だけど防御型”といった極端なキャラメイクも実現できる。スキルボタンの設定と特性ポイントがプリセットに登録されるので、多彩な戦いかたが楽しめるわけだ。

また、武器種ごとのレベルアップで得た特性ポイントは、ほかの武器種でも使用できる。メインの武器種を強化するために、ほかのふたつをあまり使わないにしても、サブクラスとして育成するのもおもしろい。

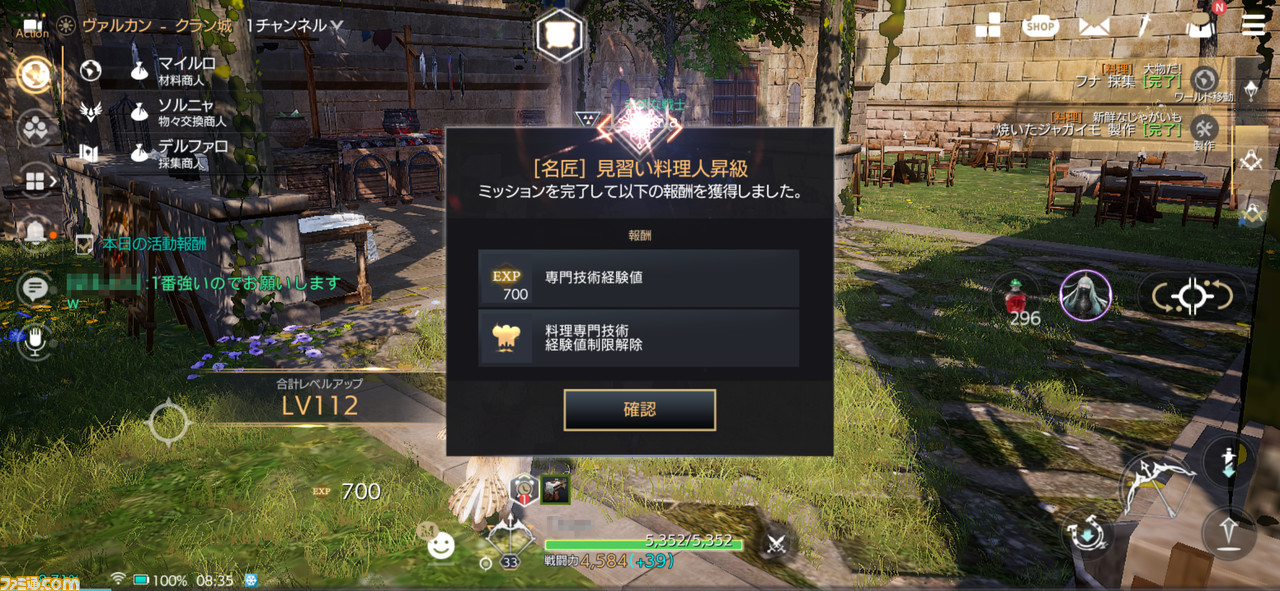

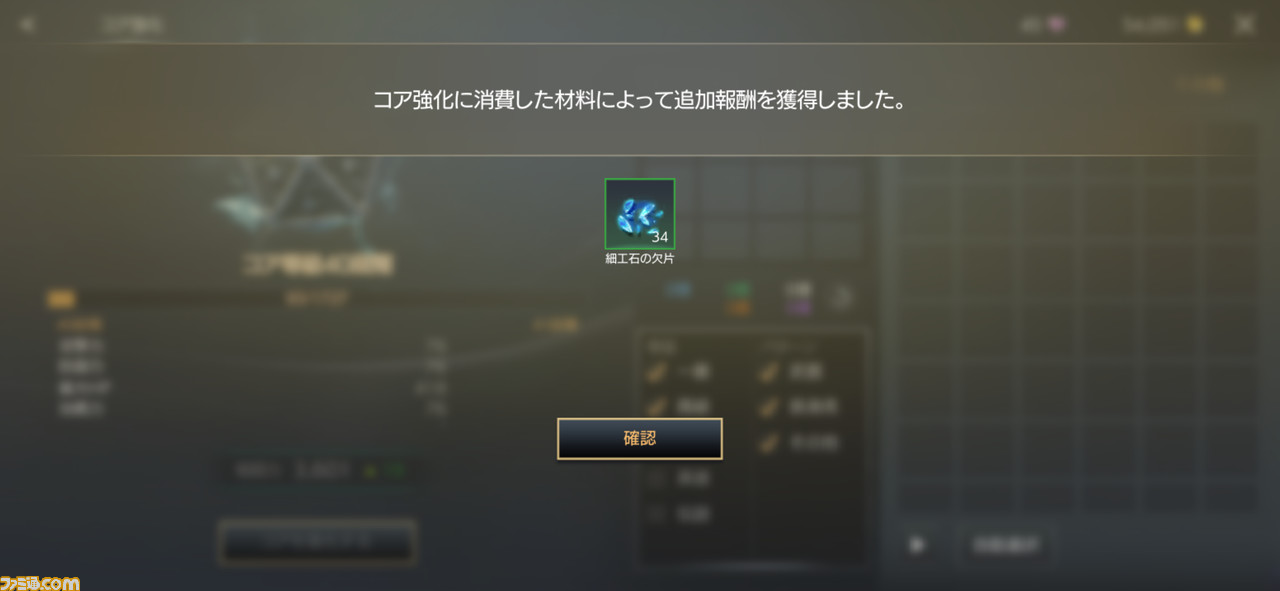

なお、“専門技術”と呼ばれる採集や鍛冶といった生活コンテンツ側のレベルを3上げるごとに“専門技術特性ポイント”が得られる。武器の特性ツリーとはまた別ながら、“攻撃力”など並んでいる項目はまったく同じ。“専門技術特性ツリー”に割り振ればキャラを強化可能だ。

こちらは得られるポイントが少なく、能力の上昇幅も武器のツリーより控えめ。がんばった人へのご褒美のような要素だ。キャラを強化したい人は、これをきっかけに生活コンテンツに手を出すのもいいかもしれない。

これぞMMORPGの醍醐味。協力プレイ関連の感想

ソロでのストーリー進行やレベリングは、オート機能とインフィニティクラスのおかげで、スマホゲームらしくさくさく遊ぶことができた。続いて、MMORPGならではの、他者との交流についても感想を伝えていこう。

あらかじめ書いておくと、文字チャットを続けると指が疲れることはあった。とはいえ、単純な慣れの問題だとは思う。対話をサポートするために音声入力機能があるのだが、まだまだ伸びしろを感じるレベルだったということも正直に書いておく。

ここでも簡単に第一声を述べると、

「わちゃわちゃ遊ぶのが黎明期のMMORPGみたいでめっちゃ楽しい」

「やさしすぎない?」

といった感じだ。3日分のレベリングの成果がワンミスで消し飛んだMMORPG黎明期を生きた、そんな筆者の主観が入ってしまうことを先に謝っておきたい。

パーティーダンジョンはソロでもいける!?

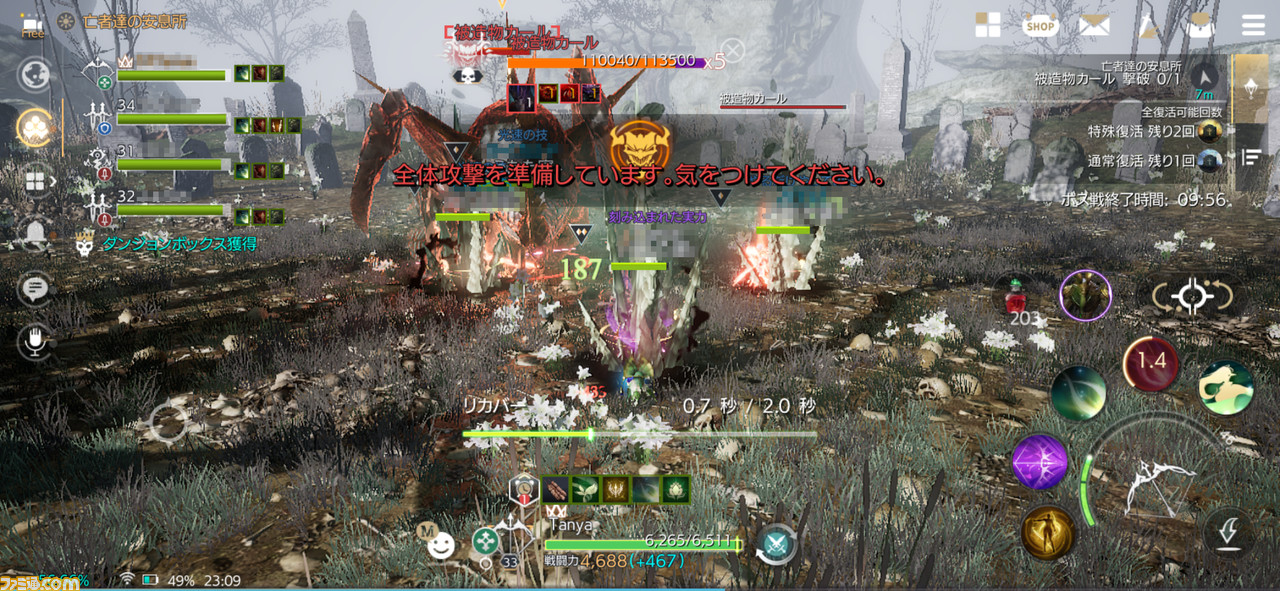

協力要素のひとつとして、“パーティーダンジョン”がある。武器種のレベルがどれかひとつでも30を超えると解放され、ダンジョン内では大型ボスとの戦闘が待っている。4人でマッチングして挑戦可能だ。

パーティーダンジョンでは“防御能力”、“攻撃能力”、“支援能力”の3つの能力値が重要。4人で挑む場合は、防御能力の水準を満たした防御役がひとり、攻撃能力を満たした攻撃役がふたり、支援能力を満たした支援役がひとり揃うことで、ダンジョンに入場できる。

参加メンバーによっては、「盾や大剣を育てている防御役向きの人がいなくない?」という状況になることも。だが、ここでインフィニティクラスの項目で触れた“自由なビルド”が生きてくる。

役割に条件は設けられているものの、能力さえ満たしていれば武器の種類は問われない。特性ポイントなどを振り直し、誰かが防御役の条件を満たせばいいのだ。

プレミアムβテストでは、そんな無茶をしても支援役がきっちり回復すれば問題ない難易度になっており、自由にわいわい楽しめた。

筆者は回復と攻撃の中間のような支援役(弓)として参加。このくらいの難易度だと、パーティープレイ時も操作はほぼオートで問題なし。回復スキルには「いちばんHPが低い仲間に使用する」というオート時用の特性があるので、ターゲット指定の必要がなかったのだ。

あとはボスの広範囲攻撃を避けるために、手動で移動や、画面右下にある回避行動ボタンをタップしたくらいで、攻撃も回復もオート任せで楽しめた。

パーティープレイということで、マッチングの仕様や精度が気になる人は多いと思う。パーティーダンジョンのマッチングは、街やフィールドなど、どこにいる状態からでも、自分が満たしている役で申請&入場可能だった。

ちなみに、4人揃うのを待たなくても大丈夫。足りない役の枠に“傭兵”というNPCを雇えば(無料)、4人パーティーを強引に組んで入場できるのだ。自分ひとりでも傭兵を3人雇えば問題なし。

傭兵は何と無敵である。ほかのプレイヤーとの協力プレイが苦手なプレイヤーでも、問題なくソロで挑めるこの仕様。そういうニーズがあることも理解できるが、わちゃわちゃ遊ぶのが好きな筆者としては「MMORPGとは……?」と、首をかしげたくなる部分でもあった。

とはいえ、これも使いよう。マッチングにかかる時間を省略してさくっと遊べるのはありがたい。無敵の傭兵とはいえ攻撃能力は低いので、さくさく周回するならほかのプレイヤーと協力するのがいちばん。プレイヤーにとっては遊びかたの選択肢がひとつ多く用意されているということだろう。

フィールドボスが出たらみんなで取り囲む。祭りだ!

一定時間ごとに各地に出現する、強力なフィールドボス。推奨レベルなどが設定されているものの、プレミアムβテストでは、推奨レベル未満でも討伐報酬は得られた。

本作では、パーティー編成時に“攻撃隊”形式を選択すると、最大10名までのパーティーを組める。ギルドマスターの呼びかけで集まった仲間と攻撃隊を組んでヒーラーとしてがんばったところ、これがじつに楽しかった!

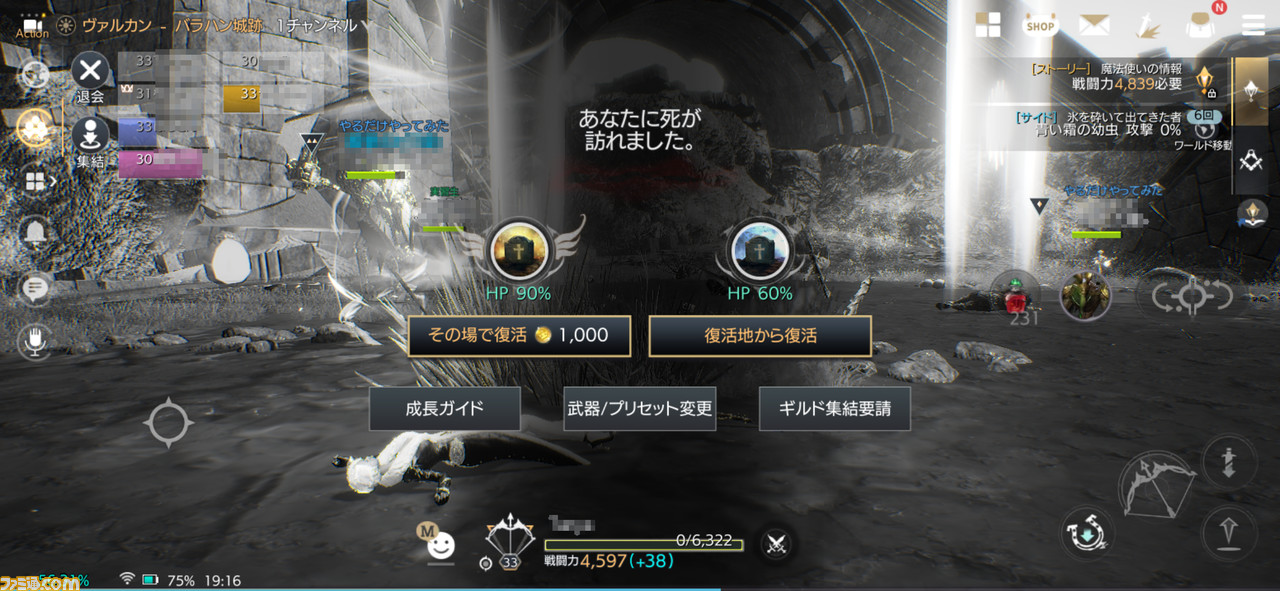

フィールドボスの攻撃力はパーティーダンジョンのボスとは比較にならないほど高く、防御型のキャラでもないと、2~3発で倒されてしまう。大技を食らうと、そんな防御型のキャラですらも一撃で瀕死になるほどだった。

だが、倒れても問題はない。ちょっとゲーム内のお金を払えば、その場でペナルティーなしで復活でき、またボスを殴りに向かえたのだ。

こうしてワイワイ誰でも参加できるお祭りを経て、ついにボスを討伐! 何度倒されてしまっても、ランダムで報酬を得られる箱がしっかり入手できた。

報酬の中には、ボスからしか出ない取引不可能のマウント(乗りもの)なども含まれていた。ここでしか得られない報酬を求めて、何度もチャレンジするのも楽しそうだ。

対人戦も体験。想像していたより身近かもしれない

本作では“ヴァルカン”か“ナイアド”のどちらかの国家に所属することになる。この国家間の対立が、本作の対人戦の根幹だ。

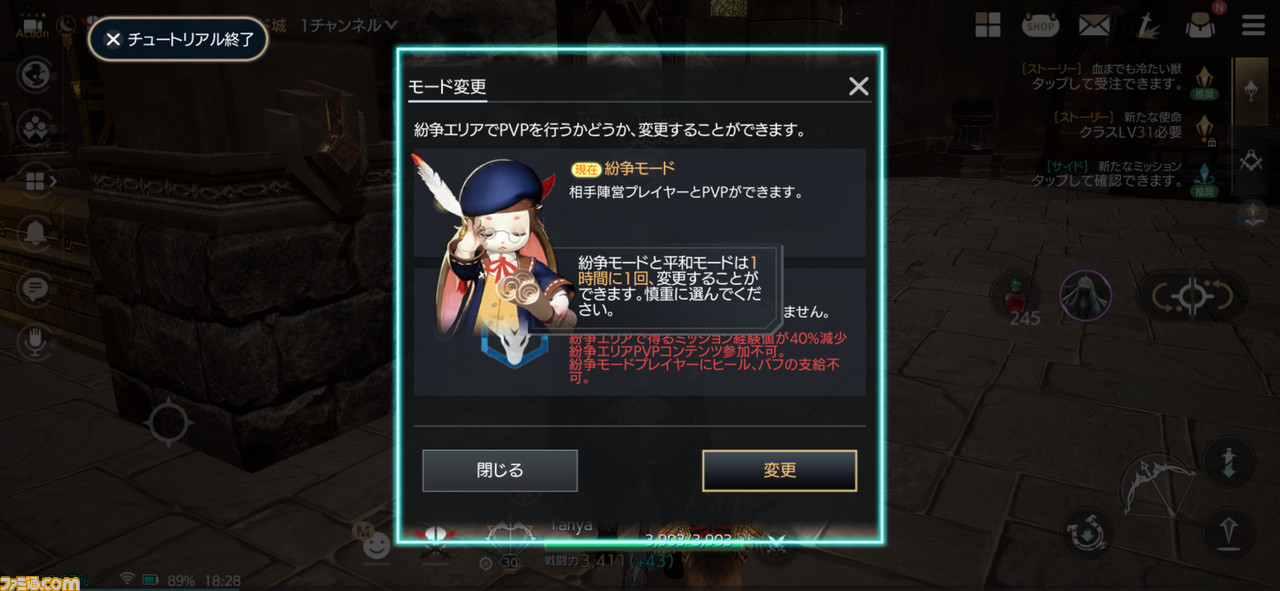

レベル30を超えたところで“平和モード”を選ぶと、PK対象にならないので争いとは無縁に。“紛争モード”を選ぶと、紛争エリアに該当するフィールドでは、敵国所属のプレイヤーとも戦闘が可能になる。

紛争エリアで受けられるミッションは報酬が少し豪華なため、筆者は“紛争モード”を選択。そのため、敵国プレイヤーと遭遇することがけっこうあった。

フィールドで倒されてもペナルティーはないが(倒したほうには国への貢献度などが得られるメリットが多少ある)、襲撃されてレベリングや採集の邪魔をされることが多かった。平和モードに切り替える判断も重要だ。

襲撃されると戦闘状態に移行。そこから武器変更ができないのはややストレスに感じた。レベリング中の弱い武器種のときに襲われると、一方的な展開になってしまうのだ。

こうしたフィールドPvP以外にも、“戦場”という12対12で戦う国家間PvPコンテンツも用意されている。

相手の本陣に配置されている“隊長”NPCを倒すか、相手陣営のプレイヤーを計100回撃破すれば勝利というもの。隊長に向かって一気に特攻をかけたり、守りに何人残るかを、状況に応じて判断するのがおもしろかった。

1回の戦闘も3分~5分程度でさくさくフィニッシュ。PvPだからと言って身構えることなく、気軽に遊べるコンテンツだ。

PvP全体に目を向けると、不満を感じる点も少々。フィールドでのレベリングのテンポが損なわれるような気がするのだ(平和モードにしてもいいが、得られる経験値は減るジレンマがある)。

また、戦場では隊長を守ったり仲間を回復することが重要なのに、守りを重視する人は報酬が少ない。報酬のバランスについては、今後の調整に期待したい。

個人的な総括とお役立ちプチ攻略をどうぞ

プレイした感触では、『TRAHA』は思った以上に遊びやすかった。のめり込むもよし、手軽なスマホゲームとして何かのかたわらに進めるもよし。

そんなことより、重要なのはおもしろいか否か、だとは思う。MMORPGというジャンルの特性もあって(MMORPGは100時間以上遊んでからが本番だろう)、序盤を遊んだだけの現段階では判断しかねる部分も多い。

とはいえ、導入部分でストレスは感じず、これからも続けたいと思ったのは事実。個人的に、かなりの高評価だ。

開発側がとくに重視しているという“MMORPGらしさと手軽さ”についても、おおかた両立できているように思える。ただ、複数人用のコンテンツやPvP周りに、バランス調整を施してほしい部分はあった。

開発陣にインタビューした際には、そうした問題についても含め、今後も引き続き改良していく気概を見せてくれていた。素直に期待したい!

さて、2020年4月23日に『TRAHA』は日本で正式サービスを迎えた。記事の締めとして、テスト期間中に見つけたスタートダッシュに役立ちそうな心構えやプチ攻略をお届け。

“中型HPポーション”を使う!

メインストーリーのクエストもらえる“小型HPポーション”などの回復アイテムは、回復量が低すぎてあまり実用的ではない。画面上のメニューバーにある“SHOP”のアイコンで呼び出せる商店では、ゲーム開始直後からいつでもどこでも、かなりの回復量を誇る中型HPポーションが100本セットひとつ13500で買える。100本常駐しておこう。

経験値もいいけどお金も大事!

キャラクターの強化を進めるためにはとにかくお金がかかる。ポーションを買う余裕がない場面もあるだろう。お金が足りなくなったらレベリングを一時中断し、お金が多くもらえるサイドミッションで稼ぐのが手っ取り早い。

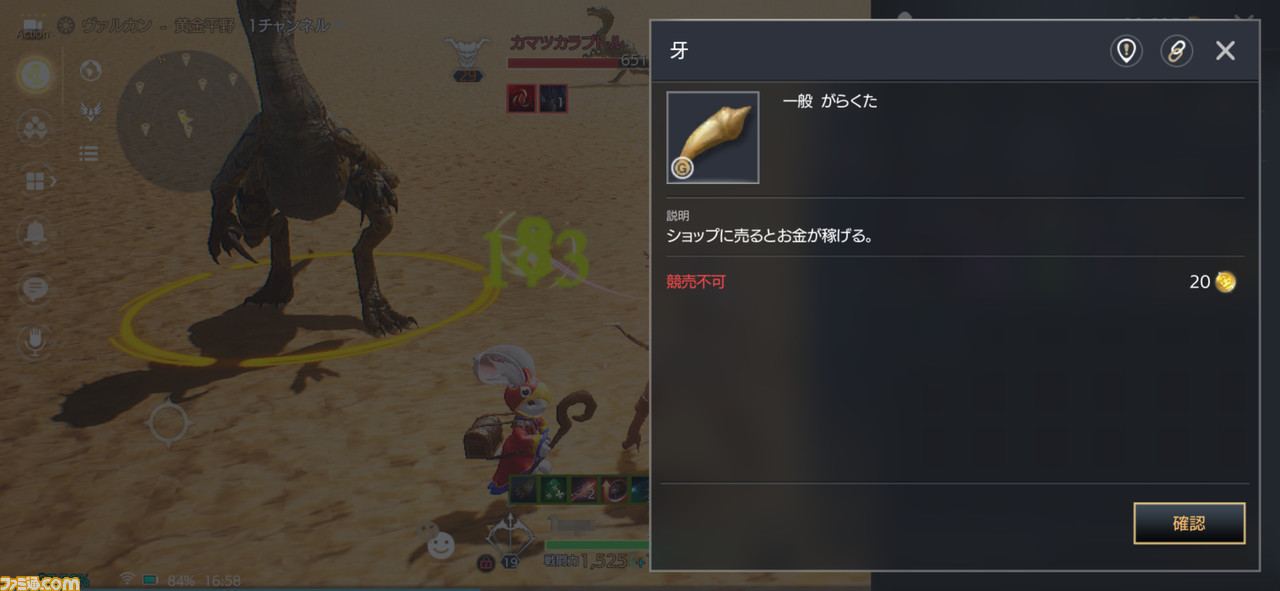

また、メインストーリーのクエストやレベリングのサイドミッションなどを進めていくと、モンスターが落とす“がらくた”アイテムが、バッグの“その他”→“その他”の欄にどんどん溜まっていく。これを売り払うのを忘れずに。

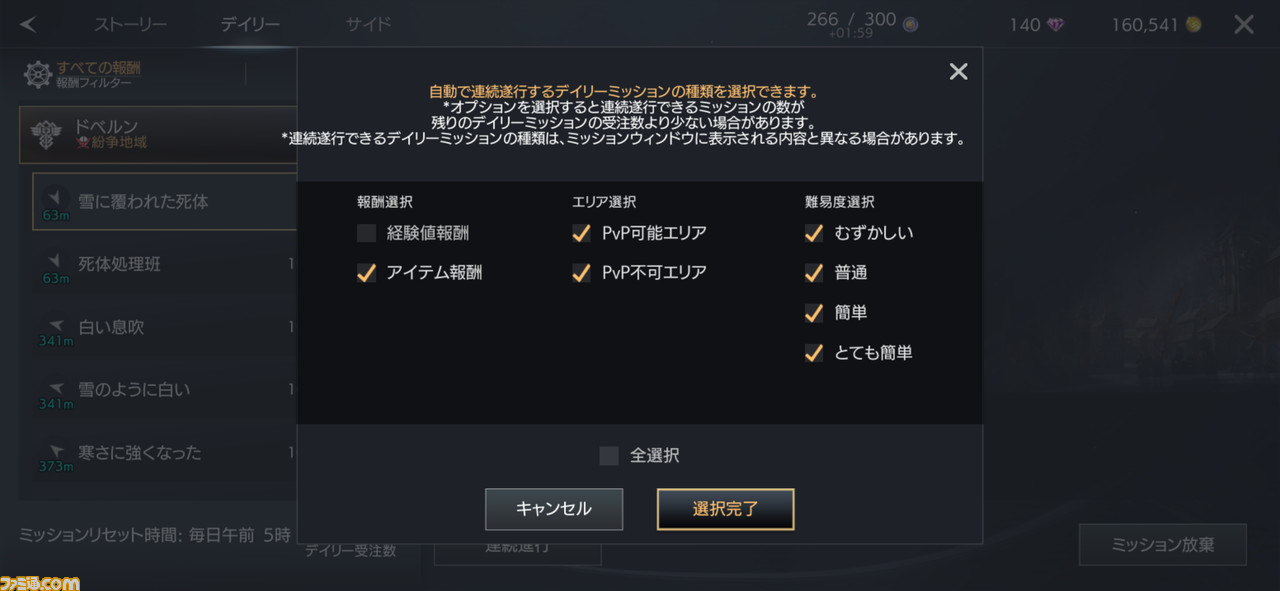

デイリーミッションはきちんと選ぶ

デイリーミッションでもらえるメイン報酬は、序盤は経験値のみ。しかし、レベル30前後になると、報酬を示すアイコンが宝箱のミッションが出てくる。

これらのミッションでは“ドラゴンコイン”というアイテムを大量に入手できる。街の“物々交換商人”を通じて、新しい乗りものや衣装と交換可能だ。

乗りものや衣装は手に入れるだけでも戦闘力を大きくアップできるので(衣装は一度装備してキャラクターに“帰属”した状態にする必要あり)、早いうちに手に入れたいところ。

とはいえ、経験値がメイン報酬のデイリーミッションでもらえる経験値の量もまた破格なので、計画的に選ぼう。

なお、デイリーミッションの一覧から宝箱アイコン付きのミッションがなくなると、その日はそれ以上同種のミッションは出現しなくなる。残りのデイリーミッション受注可能回数は、経験値がメイン報酬のミッションに使おう。

戦闘力を上げるちょっとしたコツ

本作のメインストーリーは、武器種のレベルか能力値の総計で算出される“戦闘力”が一定以上にならないと受注できないようになっている。戦闘力の要求値が高めで、キャラを強化しないとストーリーが進められない場面が多かった。

だが、キャラを強化するだけでなく、特性ポイントを意識して割り振り直すと、戦闘力は格段に上がる。特性ツリーでは、下の段にある項目ほど能力の上り幅が大きく、その分戦闘力も大きく上がるのだ。

筆者の場合は、レベル35くらいの段階で、特性ツリーだけでなく精霊カードもひたすら戦闘力が上がるものばかり装備したところ、戦闘力が一気に800ほど上がった。ただ、防御力や治癒力といった別ツリーの項目をすべて切り捨てたので、総合的には弱体化していたと思う。

だが、これをやり過ぎると、自由なビルドを楽しめない要因にもなる。ストーリーの先が気になるのに、どうしても戦闘力が足りないときに意識するくらいがちょうどいい。あるいは、強引にストーリーを進めるための“戦闘力特化型プリセット”をひとつ用意するのもいいだろう。