2019年6月9日(現地時間)に行われたXbox E3 2019 ブリーフィングで発表された『Bleeding Edge』は、昨年マイクロソフトスタジオ傘下に入ったNinja Theory開発によるサードパーソンアクションだ。ブリーフィングでは、ぶっとんだキャラクターがとても印象的だったが、4対4のマルチプレイがゲームのメインとなるようだ。

ブリーフィングの翌日、発表の場から試遊スペースへと早変わりしたマイクロソフトシアターで同作を体験する機会があったのだが、そのプレイ感覚はとにかく爽快。ご存じのとおりNinja Theoryは、『ディーエムシー デビルメイクライ』(2013年)の開発などを担当しており、操作感覚はそのへんのノウハウが活かされているのかな……とも思うのだが、ボタンを押したときの反応が心地よく、少し触っただけで安心感を与えられてしまうようなタイトルだ。

試遊できたのは、チュートリアルを経ての4対4の対戦プレイ。用意されていたキャラクターは、(公開されたトレーラーでおよその想像がつく限りの)癖のある10人。それぞれその見た目にたがわぬ独自の攻撃方法を持っており、チュートリアルの時間をたっぷりと設けていたのは、そのプレイに慣れてもらうためだと思われる。たとえば、いま思い出せる限りでのアクションを挙げさせていただくと、ロッカーをモチーフにしたと思われる“Nidhoggr”はギターを弾きながらスライディングで攻撃したり、巨漢の“Makutu”は張り手のラッシュを仕掛けるといった具合。とにかくキャラクターの個性に見合った攻撃方法が楽しい。

キャラクターは、“Assassin”、“Support”、“Heavy”といったカテゴリに分けられており、それぞれ近接攻撃タイプ、サポートタイプ、重量級タイプかな……といったところ(ほとんど名称そのままの説明ですが……)。サポートタイプには、敵からライフを奪って味方に振り分けるヒーラーのような立ち位置のキャラクターもいる。

試遊では、チーム単位で3つの拠点を制圧していくという“オブジェクティブコントロール”を遊べたが、そのほかには“パワーコレクト”というルールがあるとのこと。これは “パワーセル”を自陣まで集めてきて、ポイントを競うというルール。なお、各ルールには固有のマップが3つずつあるという。

会場で、本作のクリエイティブ・ディレクターにお話をうかがうことができた。これだけ個性的なキャラクターを登場させるのだから、さぞや癖のある方なのかな……と思いきや、姿を表したのは颯爽とした女性のラニ・タッカー氏。聞けば、『ディーエムシー デビルメイクライ』ではコンバットパートを担当しており、本作が初のクリエイティブ・ディレクターでのタイトルになるという。THQオーストラリアで『スポンジ・ボブ』などを開発し、Ninja Theoryに入社するためにイギリスにわたったというラニ氏は、根っからのゲーム好きのよう。そんなラニ・タッカー氏に話を聞いてみると……。

ラニ・タッカー氏

『Bleeding Edge』クリエイティブディレクター。『ディーエムシー デビルメイクライ』ではコンバットパートを担当。

――なぜ、このようなユニークなキャラクターにしたのですか?

ラニ当初から “オーバー・ザ・トップ”アクションにしたいというシンプルな目標があって、そのゲーム性にマッチしたキャラクターを……ということで考えました。舞台設定は未来というのがあって、アクションに見合ったシンプルなアイデアがあったんですよ。“空を飛ぶギター”や“オートバイで激走する”といった具合ですね。その延長線上で、「このキャラクターだったら、この時代設定だったらどうなっているだろう」と考えていきました。

――いわゆる標準的な見目麗しいキャラクターはいませんね。

ラニ完璧なものは楽しくありませんからね。かっこよくしてしまうと現実離れしてしまうし……。現実感を重視しました。ちなみに、各キャラクターにはそれぞれ国籍があるんですよ。

――あら! 日本人のキャラクターなんています?

ラニ“Daemon”は日本人とアメリカ人のハーフですね。

――ああ、この鬼のような……たしかにそれらしい。ところで、4対4のマルチプレイは最初からコンセプトとしてあったのですか?

ラニ最初から4対4と決めていたわけではありませんでした。マルチプレイヤーゲームを作ろうということになって、3対3や4対4、5対5などいろいろと試してみたのですが、結果として最適だったのが、多すぎもせず、少なすぎずもせずということで、4対4だったんです。

――“Assassin”、“Support”、“Heavy”のカテゴリー分けもテストプレイの過程で生まれたのですか?

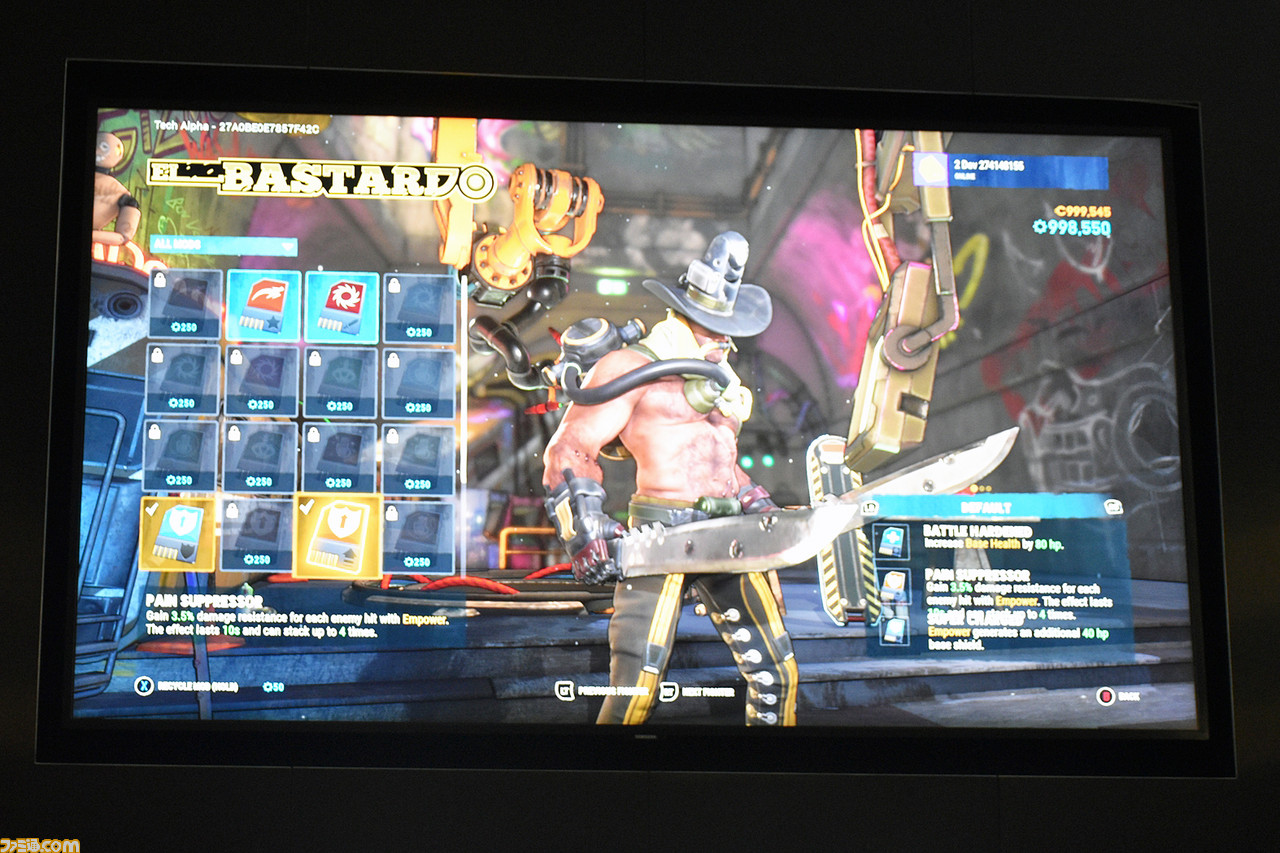

ラニプレイヤーの役割分担を明確にするためですね。ただ、本作には“Mods”というシステムがあります。“Mods”には固有の能力が付与されています。“Mods”の種類は各キャラクターごとに20種類ずつあって、一度に装着できる“Mods”は3つ。つまり、どの“Mods”を装着するかで、キャラクターの特性が変わってくるんですよ。それ次第で、本来“Heavy”であるキャラクターが、“Assassin”になるといったことも可能です。

――ああ、カスタマイズ要素なんですね。それによって個々のキャラクターの個性も変わってくるのか。奥が深いですね。本作のキモは、この“Mods”をセレクトして、自分に合ったキャラクターをカスタマイズすることにあるのですね?

ラニそうですね。とはいえ、本作がほかのゲームともっとも違うポイントは、マルチプレイヤーのサードパーソンアクションということです。私は、『ディーエムシー デビルメイクライ』ではコンバットの担当だったのですが、アクションの楽しさを追求したいと思っていました。そのため本作は、ストーリー要素は用意しておらず、マルチプレイにフォーカスしています。

――それは潔いですね。アクション重視は、Ninja Theoryの方針なのですか?

ラニ基本的には大切にしていますね。私はアクションゲームが大好きで、家でよくマルチプレイのゲームも遊ぶのですが、“爽快なアクションゲームを……”ということで、本作を作りました。ただ、人によっては、ストーリーやキャラクター、世界観を大切に同僚もいますよ。

と、『ディーエムシー デビルメイクライ』の系譜を継ぐ、マルチプレイアクションゲームという言いかたをしてしまってもいいかと思う『Bleeding Edge』。海外では6月27日からテクニカルアルファがスタートするという同作だが、日本での発売は残念ながら未定となっている。日本でも受け入れられる要素は盛りだくさんな気がするので、吉報を期待したい。