アメリカのボストンで開催中のゲームイベント“PAX EAST 2019”で、3D Realmsと1C Companyが共同パブリッシング予定のFPS『WRATH: Aeon of Ruin』を遊んできたのでご紹介しよう。

Modderたちによる初代『Quake』エンジンの新作

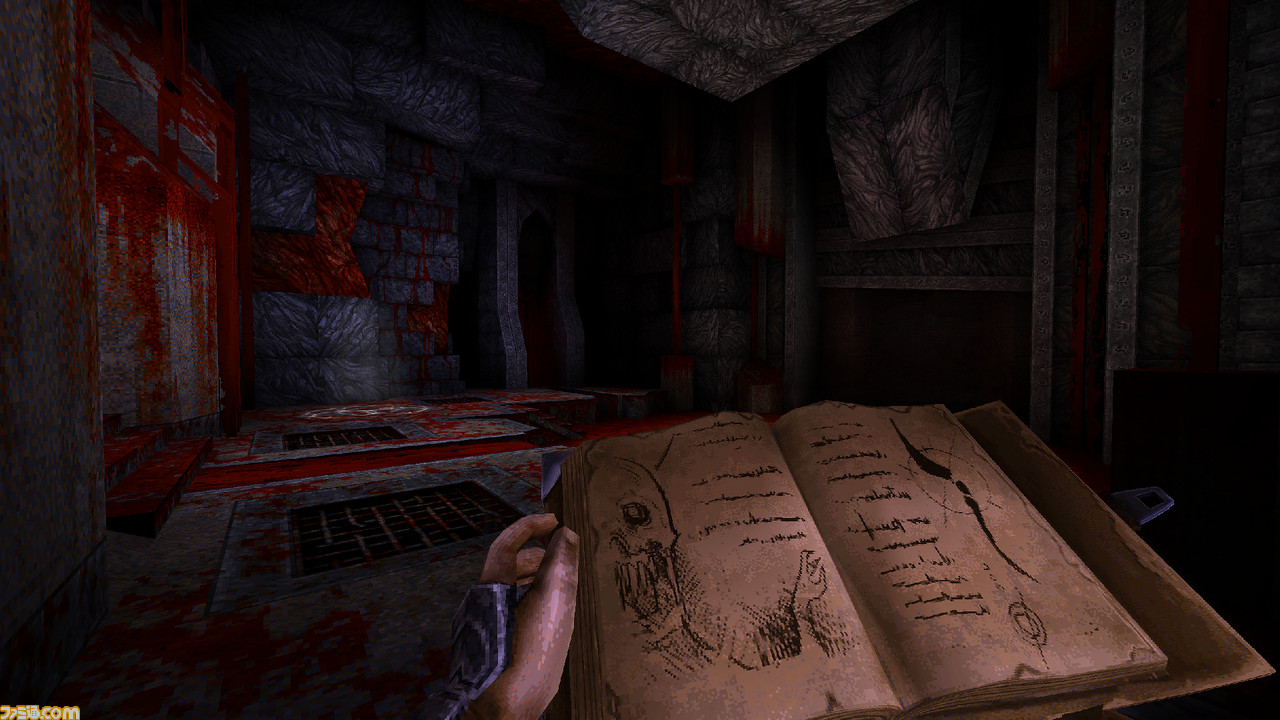

さて本作、見ての通り3Dモデルはカクカク、テクスチャーはガビガビで、実に汚い。だがこれでいいのである!

それもそのはず、本作が使用しているゲームエンジンは、時を遡ること20年以上前、1996年に発売され3DのFPSを確立した初代『Quake』のそれをベースにしたもの。

本作はメインクリエイターの“KillPixel”ことジェレマイア・フォックス氏をはじめ、『Quake』などの往年の作品が持つ独特な良さに魅せられたMod(※)シーンの面々が寄ってたかって開発しているゲームなのだ。(※ユーザーコミュニティが作成する拡張)

というわけでプレイのスピード感やオカルティックなテーマ、そしてゲームの作りなどは、基本的に『Quake』をはじめとする1990年代中盤のFPSのスタイルの延長。

さまざまな通路で繋がったオープンなエリア(かなり大きく、また入り組んでいて探索のしがいがある)をぐるぐる巡っていくという構成は、ほぼ一本道のFPSに慣れてしまった人は面食らうかもしれない。

しかし探索と謎解きの合間に思わぬシークレットを見つけた時、開発者と一瞬心が通じたようななんとも言えない気分になるだろう。それは間違いなく当時のFPSにあった喜びのひとつだ。

武器の使い勝手が変わるセカンダリファイアが楽しい!

また初代『Quake』にはない要素もいろいろあって、中でも個人的に気に入ったのがセカンダリファイア。

要は武器に“より弾を消費するが一発が重くなる”、“近接武器がスイングではなく突進になる”などの2つ目のモードが存在し、マウスの左右クリックで撃ち分けられるようになっているのだ(かつてAlternate Fireとも呼ばれていたような機能)。

広いマップを高速に移動して撃ちまくり、敵の大群が出てくる難所で足を止めずに的確にセカンダリファイアを駆使して切り抜けられたりすると、独特なテンポ感が出て気持ちいい。

もうひとつ、潜水時間の延長などの特殊能力を付与する“アーティファクト”という特殊アイテムシステムもあって、いわゆるメトロイドヴァニア系のダンジョン探索アクションのような、“探索で特殊アイテム獲得→能力変化で探索範囲が広がる”というプレイの流れを生み出している。

というわけで、今はいい年齢になっているだろう往年の猛者が“当時のFPSの新作”として遊ぶのもいいだろうし、逆に現行のFPSと異なる部分が多いので、昔のことなんか知ったこっちゃない人がまったく新しいものとしてトライしてみるのも新鮮なはず。

リリースは2019年夏にPC/Mac/Linux版の配信が予定されており、海外では続いて2020年にプレイステーション4/Xbox One/Nintendo Switch版が発売予定となっている。