2018年12月1日に福岡市の九州産業大学にて開催されたコンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC+KYUSHU 2018。今年で4回目となる同カンファレンスにおいて、本家のCEDECにならって初めて取り入れられた試みがある。講演者の公募だ。どの程度の公募があったのかは詳らかではないが、今年企画された40セッション中、公募は19セッションと、数えてみるとほぼ半数となる。公募セッションは、レベルファイブやサイバーコネクトツー、ガンバリオンといった九州・福岡に本社を構える会社のクリエイターの講演が多く、今後こうした形で、“CEDEC+KYUSHU”は独自色を強めていくのであろうか……と思われた。

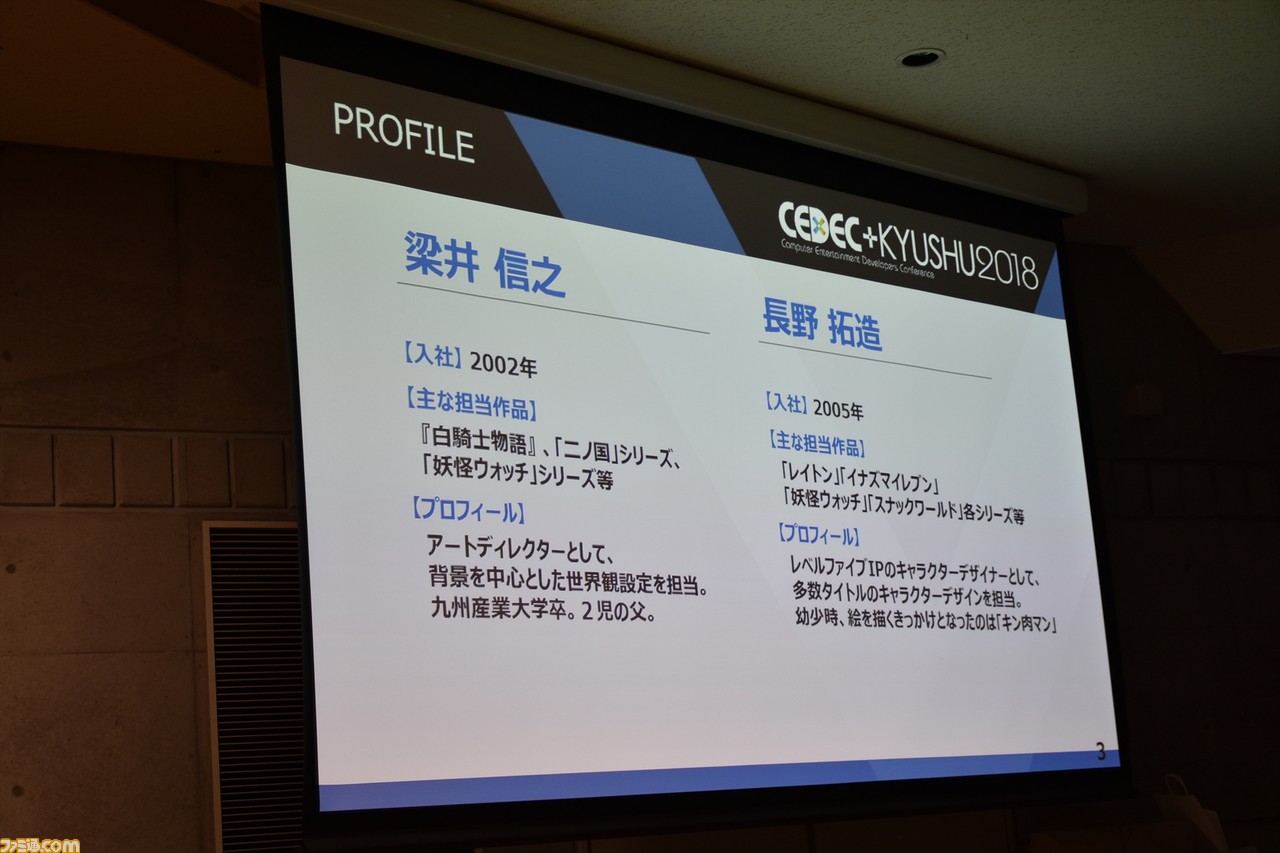

と、そんな感慨はさておき、レベルファイブの梁井信之氏と長野拓造氏による“レベルファイブ アート制作術~ゼロからイチのアイディアを生み出す秘訣~”は、そんな公募セッションのひとつ。梁井信之氏と長野拓造氏といえば、レベルファイブが誇る数々のヒット作の手掛けてきたクリエイターとして、日野晃博氏からの信頼も極めて厚い。そんな実力派クリエイターが登壇するとあってか、講演前には聴講を待つ人々の長い待機列ができていた。

まずは長野拓造氏が語るキャラクターデザインの秘訣

今年で設立20周年を迎えるレベルファイブ。数多くの人気タイトルをリリースしていることはご存じの通りだが、魅力が際立つのが個性的なキャラクターであり世界観のアートワーク。そんな作品群はどのようにして成り立つのかというと、企画・物語設定は日野晃博氏、美術設定は梁井氏、キャラクターデザインは長野氏という、最近はこの3者のやり取りでできあがることが多いという。たとえば、『レイトン教授』なら“ナゾトキ”や“英国紳士”、『イナズマイレブン』なら“超次元サッカー”や“必殺技”、『二ノ国』ならば“スタジオジブリ”や“ファンタジー”、“キングダム”、『妖怪ウォッチ』なら“子供たちの日常”、“妖怪”、“オープンワールド”という設定のひとつひとつの要素を形にしていく。

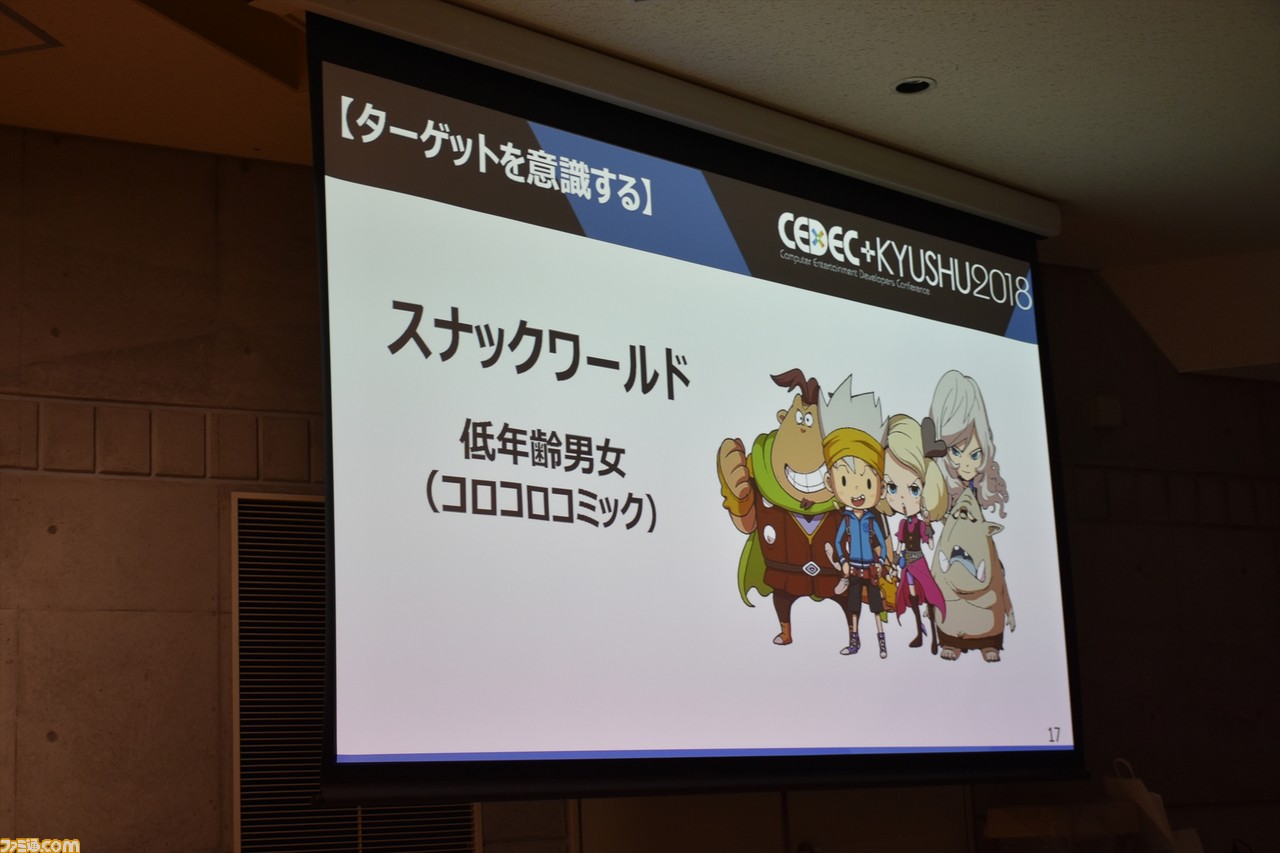

とはいえ、無から何かを生み出すのは難しい。そこで長野氏がキャラクターデザインをする上で最初に考えることは “ターゲットを意識する”ことだという。「自分の描いたものがゲームになりアニメになるので、お客さんをきちんと意識して作る」と長野氏は断言する。それが『レイトン教授』の場合は“子供から大人まで”。そのことを念頭に入れて、親しみやすくかつヨーロッパ風にしたという。

なお、『レイトン教授と不思議な町』は長野氏がレベルファイブに入って初めて関わったタイトルで、しかもレベルファイブにとっても初パブリッシングタイトルだったという。「当時プレッシャーはなかったのか?」との梁井氏の質問には、「当時は入社して間もなかったので、自分でいいのかな?」と思ったと素直に心情を吐露。帰り道が同じ方向だったので、日野氏といっしょに電車で帰る機会も多かったそうだが、「なぜ僕なんですか?」と聞いたという。何となく長野氏の人柄をうかがわせるエピソードだ。そんなことがありつつも、「任されている以上は全力でやろうと思った」と長野氏。そんな長野氏に梁井氏も、「無垢な部分を感じていた」という。

ちなみに本セッションは、長野氏のコメントに対して梁井氏がツッコミを入れるもしくは無茶ぶりをして、それに対して長野氏がうろたえるもしくはあっけらかんと答えるというやり取りが何度も見られ、会場をほんわかとさせていた。

と、話が少し脇道にそれてしまったが、“ターゲットを意識する”に話を戻すと、『イナズマイレブン』は“小学生男子”で、イメージは“昭和世代”と“少年ジャンプ”。必殺技とサッカーといういささか暑苦しい感じなので、イメージとして、「平成初期に自分が触れてきた少年ジャンプに重ね合わせた」(長野氏)という。「とはいえ、(『イナズマイレブン』のファンは)いまは女子も多いよね」との梁井氏のツッコミには、長野氏が口をパクパクさせるひとコマも……。

そのうえで、“これまでやってきたこと”として紹介されたのが、“シルエットからイメージする”ことや“キャラクターを色にあてはめる”こと。そして“あらゆるものからヒントを探す”こと。いずれもある種王道的な手法かと思われるが、「壁についたガムテープの跡からキャラクターをイメージする」(長野氏)などといった話を聞かされると、これはもう最終的に問われるのは、“とにかくクリエイティブのヒントにしたい”という、熱意というか、業のようなものなのではないかと感嘆せざるを得ない。「ゆるく考えることが秘訣のひとつかなと思っています。発想の遊びの部分ですね」と長野氏は言うが、そのスタンスは武芸の達人風に肩の力が抜けているように思われる。

以上が、“これまでやってきたこと”で、CEDEC+KYUSHU 2016でもその概要は語られていた(詳細は以下リンク先の記事をご確認のこと)。それが最近は、徐々に「ネタ切れしてきたために新しい取り組みをしている」という。たとえば“分解と構築”だ。

“分解と構築”の一例として挙げられたのが、12月14日から劇場公開される『映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS』に登場する夜叉エンマ。同キャラクターのキーワードとしてピックアップされたのが“妖怪”、“王子”、“かっこいい”というもの。ただし、“かっこいい”は選択肢が多過ぎるということで、要素を分解。長野氏が思う“かっこいい”の要素を抽出していったという。“睨み”、“強い”、“筋肉“、“シャープ”、“冷静”など……(このへんに作り手の個性が現れるような気がする)。そのうえで、夜叉エンマのイメージに合致した要素を再構築。「一概に全部使ったとは言えないが……」としたうえで、ピックアップした要素から連想の翼を広げて夜叉エンマをデザインしていったのだという。「分解~再構築することで、明確なアイディアを生み出すんです」と長野氏。「キーワードの本質を抽出して、アウトプットするんですね」と梁井氏も補足する。

長野氏がいまよく使うのは雲だという。「空の雲はかっこよく見えたり、かわいく見えたりします。“そう感じるのはなぜだろう?”と、しっかりと自分を見つめて観察すると、“この形や色がそう感じさせるのか”と、いう自分の答えが見つかるので、出すタイミングが来るまで引き出しに入れておくんです」(長野氏)という。クリエイティブは、ある種自分と向き合う作業でもあるのだと思われた。

梁井信之氏が語る、世界観デザインの構築術

引き続いては、アートデザインを担当する梁井信之氏による世界観デザインのお話に。梁井氏はCEDEC+KYUSHU 2017では、マップ制作について語っており(詳細は以下のリンク先の記事をご確認のこと)、本講演はその“続編”とも思われる。

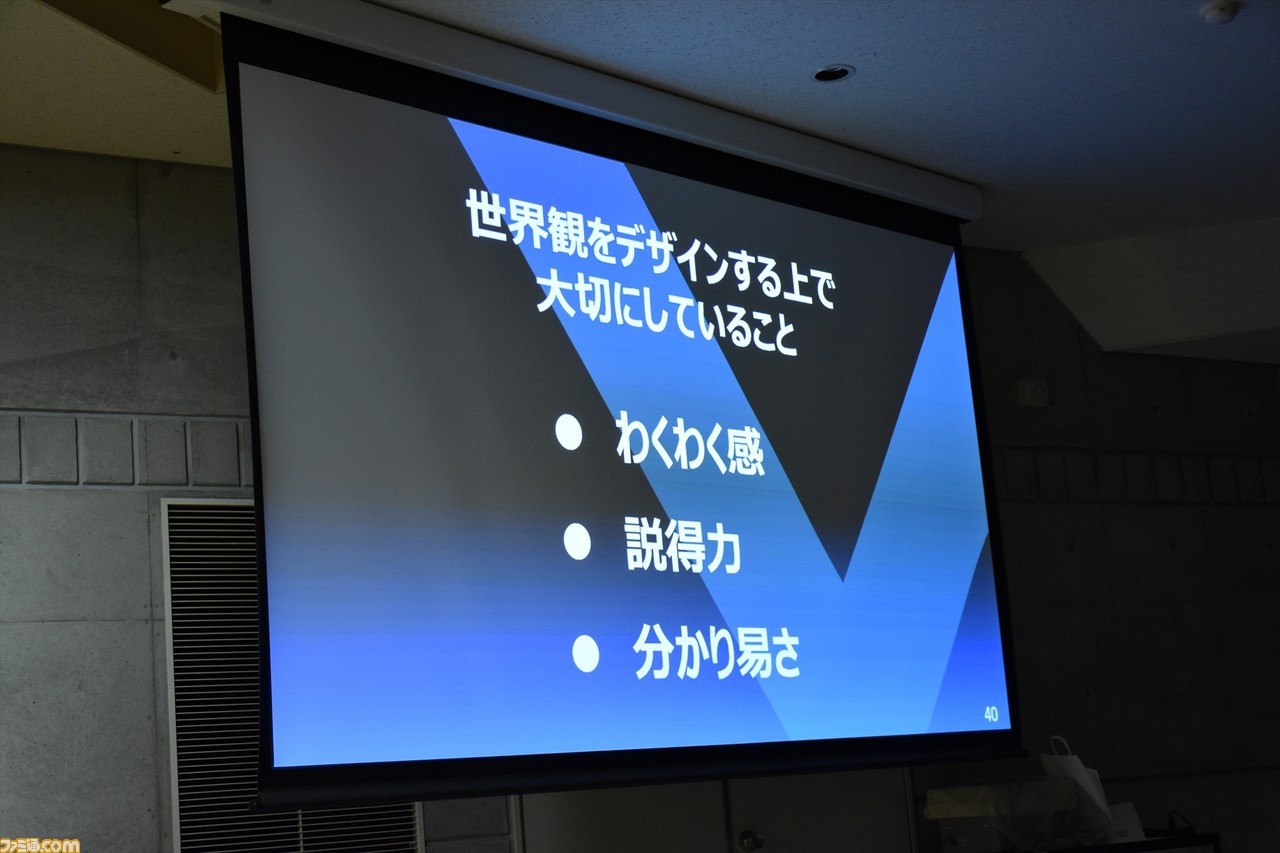

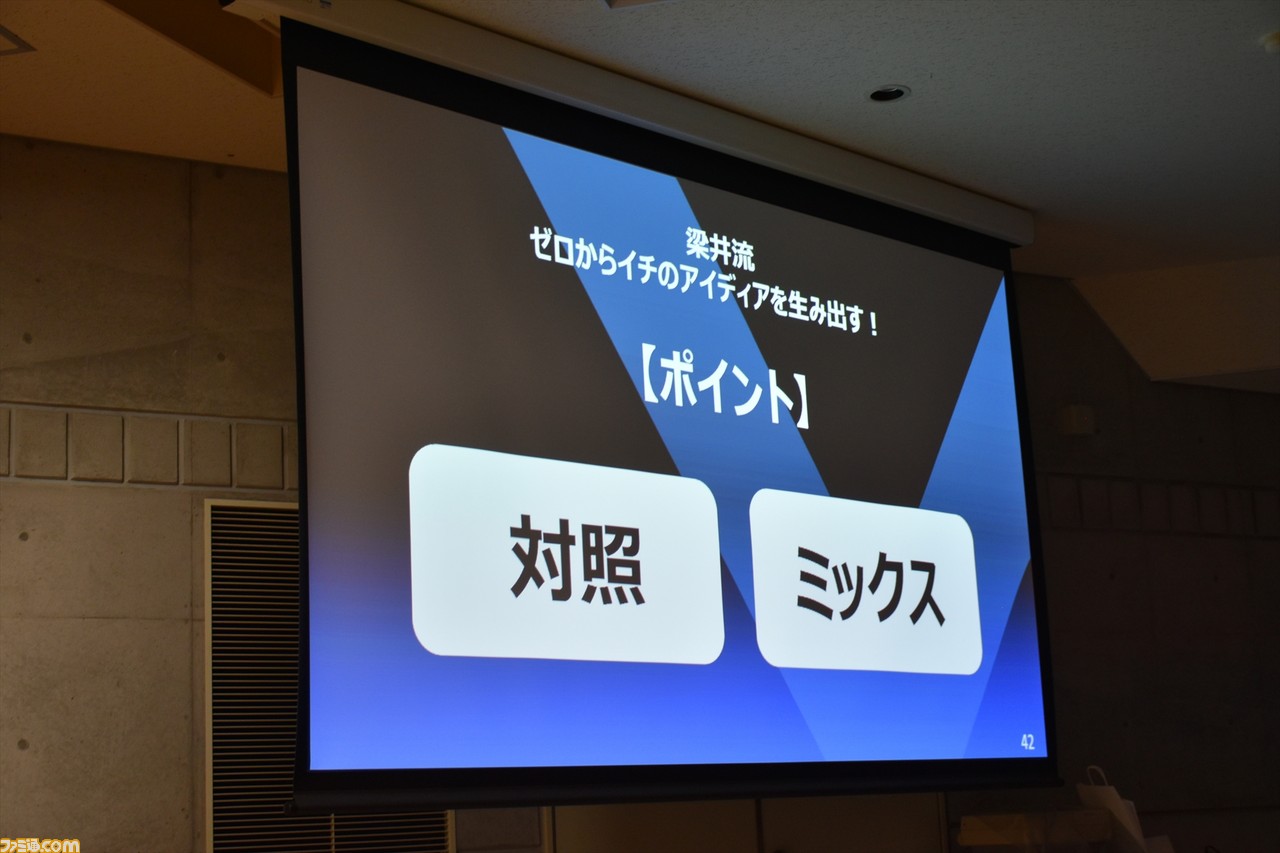

まず梁井氏が世界観をデザインするうえで大切なこととしてピックアップしたのが、“わくわく感”と“説得力“と“分かりやすさ”。そのうえで、個性的なデザインを生み出すためのポイントは、“対照とミックス”だという。“対照”に関しては、『妖怪ウォッチ』で言えば、「妖怪の存在を際立たせるためには、あえてふつうの日常を描く。日常にいることで、妖怪という存在の異質さが生きる」(梁井氏)という。

そこでどのように日常を構築するかということで、「実在しそうな町を作る」点にフォーカス。観光地図のような形で、町並みを考えていったという。ちなみに梁井氏は、十字キーでのコントローラーでの操作性を考慮して、十字キーそのものをイメージしながら町の構造を考えるのだそうだ。

セッションでは、「自分のメモのために描いたものだから、本当は公開したくないのですが……」(梁井氏)としながらも、当時の貴重なさくら町の初期スケッチも披露された。「取っつきやすさを意識した」という町のデザインだが、当初はいまよりも少しポップなテイストだったようだ。それが、いざキャラクターと融合させてみると、明らかにキャラクターが埋もれる結果に。つまり町が主役になってしまっていたのだ。それで最終的には塗りもよりリアルに近い形になり、いまの雰囲気に落ち着いたという。

ちなみに、町の構造そのものにも“対照”のメソッドは活用されている。『妖怪ウォッチ』の舞台となるさくら町は6つのエリアに分かれているのだが、新興住宅地の隣に古い住宅地を、シティ区と古い商店街を隣接させる、高級住宅地と新興住宅地を並べるといった具合に、つねに相互関係を作り上げることで、お互いを引き立てることにしたのだ。「対照的にすることで、それぞれの個性がより強調されるんです」と梁井氏。

おつぎは“ミックス”。『妖怪ウォッチ』では、初期の段階で、「妖怪と言えば『ゲゲゲの鬼太郎』という金字塔があったので、あの名作をなぞってもしかたがない。墓場とか人魂といったシリアスな雰囲気とは違う、愉快な世界観にしたい」との思いがあったという。そこで梁井氏は、“愉快”から想像される要素を抽出しアイディアソースを考えたという(このへん奇しくも長野氏の“分解と構築”に近い方法論で興味深い)。それに則って梁井氏いわく“ラフのラフ”のスケッチを描いたのだが、「なにかおもしろくない」と思ったのだという。端的に言うと、意外性がなかったのだ。

そこで発想の飛躍を促すためにも対照的な要素を加えようということで、“人体”と“現代的な街並み”を盛り込むことを発想。建物に目玉がついたり、道路が舗装されたりと、決定稿に落とし込まれていった。“対照要素のミックス”だ。

セッションでは、“対照要素のミックス”の一例として、梁井氏がこれまでに関わったタイトルの中から、『二ノ国』での事例や『白騎士物語』の事例などが紹介された。そもそも『二ノ国』は、動物に親和性のあるタイトルということで、“建築+動物”という“対照要素のミックス”が随所に見られたわけであるが、その端的な例がボーグ帝国。街の一部にブタの要素を盛り込むのは弱いと判断した梁井氏は、「いっそかぶせてしまえ!」ということで、街全体にブタの“ガワ”を載せたという(何たる発想の飛躍)。

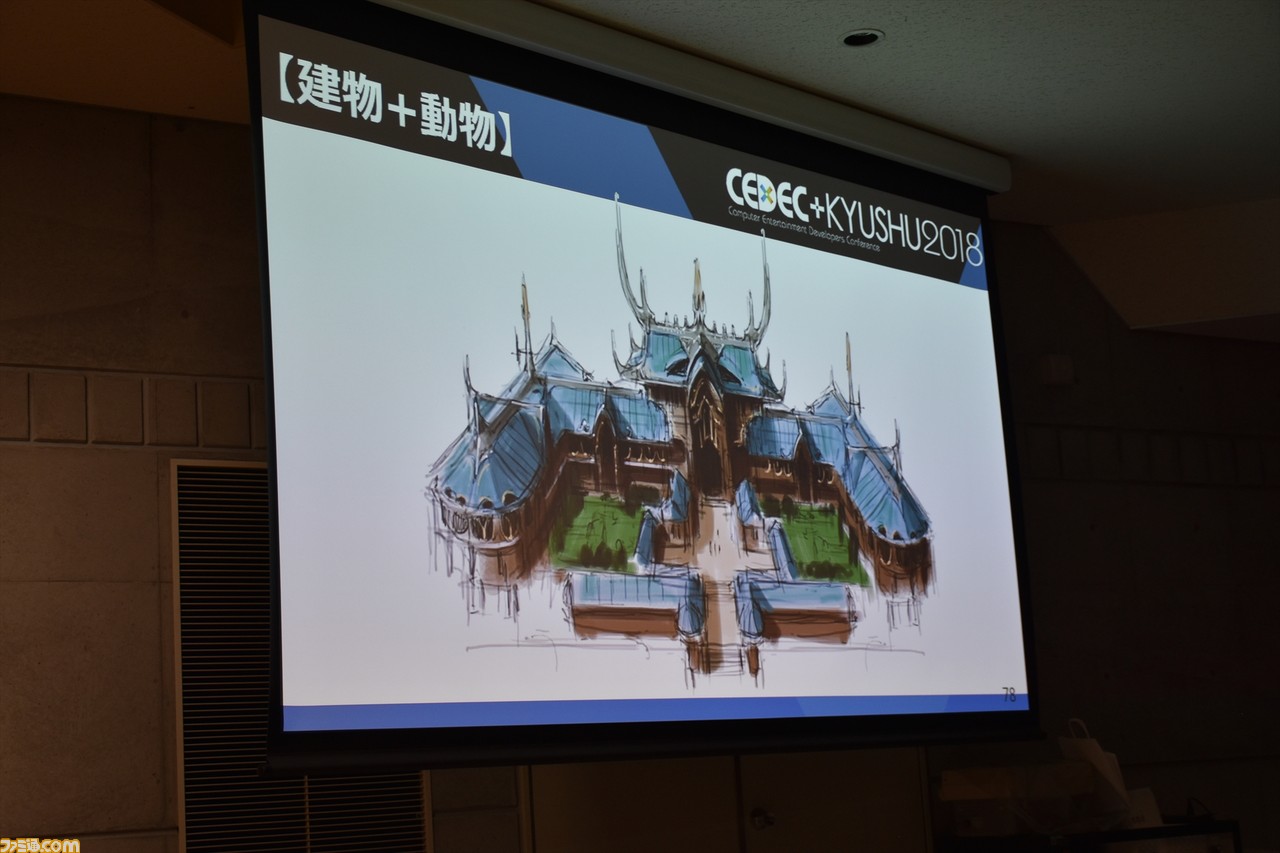

また、『白騎士物語』では、“建物+動物”の一例として帝国ホテルと平等院鳳凰堂、鹿の角のモチーフから融合した建物が紹介。「実在の建物のデザインも、何かしらその土地にあるものからヒントを得ているのでは?」、「こういった手法を取り入れることで説得力が生まれる」と、適例が示された。いずれにせよ、“対照要素をミックス”することで、意外性のあるアイディアが生み出されるようだ。

なお、今回の講演にあたっては、当初「こういった方法論はある種当たり前のことで、話してもあまりお役に立たないのでは?」(長野氏)との思いもあったという。続けて梁井氏は、「今回お話したことはある意味で普遍的なことだと思います。長く仕事をしていると、無意識にやっていたことが意識的にできるようになります。(今回のお話が)モノ作りに迷ったときの“ホームボタン”のようになればいいかなと思っています」と語る。

長野氏や梁井氏にとってのあたりまえが、ほかの人にとってのあたりまえとは必ずしも言えないという一面はあるだろう。いずれにせよ、しっかりと伝えるということはやはり大事なことのように思われる。クリエイターやクリエイター志望の学生さんにとっては非常に刺激的な講演だったのではないか。