国体に合わせて『ウイイレ』大会の実施が決定

2018年9月4日、“全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI”の主催3者による共同記者発表会が、東京都内のJFAハウスにて開かれた。その模様をお届けする。

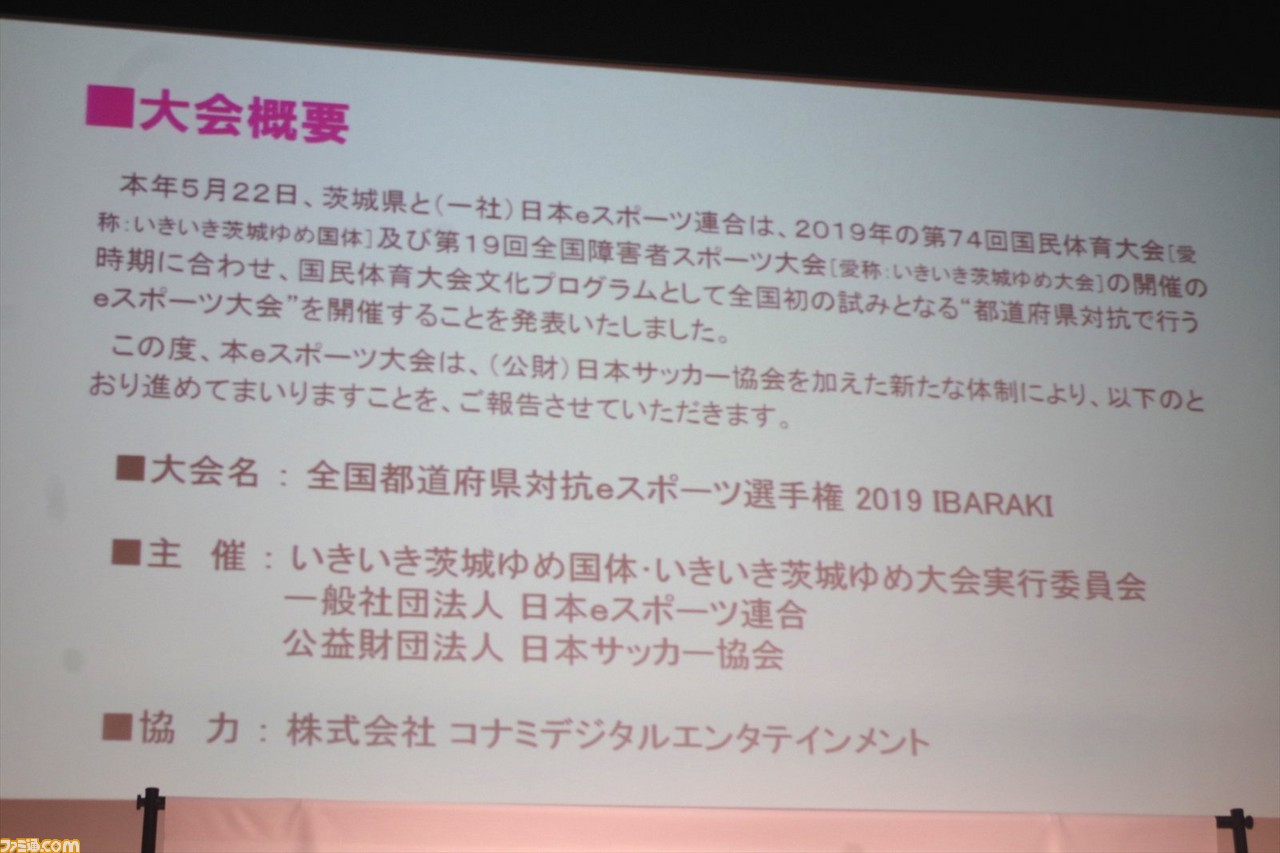

“全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI”は、2019年に茨城県で開催される国民体育大会の時期に合わせて実施される、全国初の試みとなる“都道府県対抗で行うesports大会”だ。主催は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会、日本eスポーツ連合(JeSU)、日本サッカー協会の3者。協力は、コナミデジタルエンタテインメントとなる。発表会には、茨城県知事の大井川和彦氏、JeSU会長の岡村秀樹氏、日本サッカー協会会長の田嶋幸三氏が登壇した。

発表会ではまず、選手権の開催地となる茨城県の知事である大井川和彦氏が、「5月に、この大会の開催をまず発表させていただきました。今回は新たに日本サッカー協会さまにも仲間に加わっていただき、都道府県予選からともに運営していただけるとのことで、その内容を発表いたします」とあいさつを述べたのち、大会の概要を説明した。

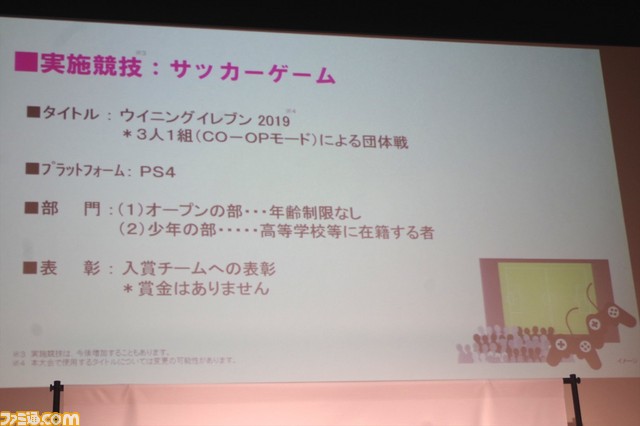

注目の実施競技は、『ウイニングイレブン 2019』に決定。部門は、年齢制限のない“オープンの部”と、“少年の部”のふたつで、実力さえあれば子供でも優勝を目指すことができる。試合モードは、3人1組(CO-OP)モードによる団体戦を予定。なお今後、実施競技が増加する可能性もあるとのことだ。

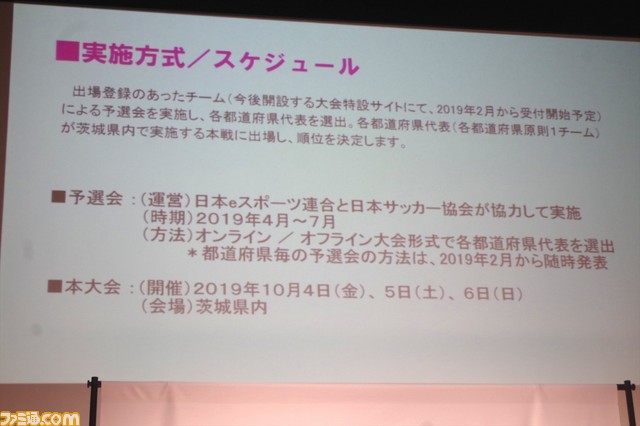

実施方式としては、まず特設サイトにて、2019年2月よりチームの出場登録を開始。その後4月~7月にかけて予選会を実施して、各都道府県の代表が決定する。代表チームは、2019年10月4日~6日に茨城県で開催される本大会に臨み、日本一が決まることとなる。

ここで大井川氏より、大会のロゴマークが公開された。デザインは“日の丸”と“月桂樹”から着想を得たもので、デジタルのエレメントが日の丸を包み込む様子を表現している。文字の書体は、デジタルなイメージを意識して角ばったタイプに。なおカラーリングの由来は、赤は日本の国旗、青は茨城県の県章カラー、その他のパステルカラーは国体ロゴからきているという。

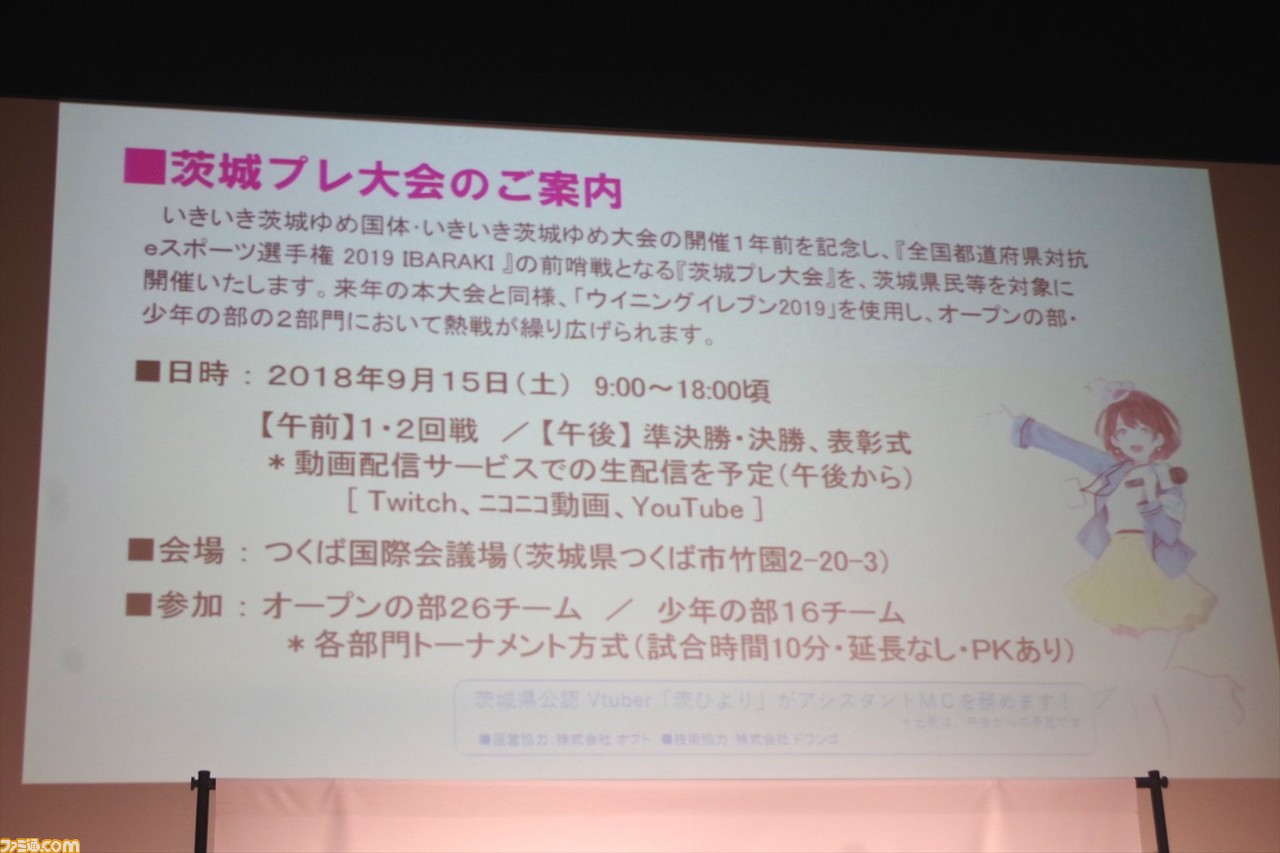

最後に紹介されたのは、“茨城プレ大会”の開催について。これは“全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI”の1年前を記念した前哨戦となる大会で、2018年9月15日に、茨城県民を対象として開催される。実施競技やレギュレーションは、2019の本大会と同様で、オープンの部26チーム、少年の部16チームが出場予定。なお午後からは動画配信サービスでの中配信も予定されており、茨城県公認Vtuber「茨ひより」ちゃんがアシスタントMCを務めるそうだ。

岡村氏と田嶋氏も意気込みを熱くコメント!

続いては、JeSUの会長を務める岡村秀樹氏が登壇してスピーチを行った。岡村氏によると、茨城県国体局から“来年の国体でesportsを取り上げたい”との話が持ちかけられたのは、2018年3月のこと。岡村氏は、まだ黎明期とも言われるesportsを国体の文化プログラムで開催することを決めた大井川知事の英断を称えつつ、「国体という歴史あるスポーツの祭典で、それも新たな元号のもと開かれる記念すべき第1回の国体でesportsが採用されるということを、たいへん喜ばしく感じております」(岡村氏)と、選手権が実現したことの意義を強調した。

また、採用ゲームに決定した『ウイニングイレブン』については、「サッカーゲームとしては世界的にも著名で、確固たるesportsの地位を確立しているタイトル」(岡村氏)であると紹介。また、本作がアジア大会のデモンストレーション競技としても採用され、日本選手が金メダルを獲得したというトピックも記憶に新しいところだが、「彼ら代表選手も、国体への出場を切望しており、どんな大会になるか楽しみだと話しておりました」(岡村氏)とのエピソードも披露された。なお、今回は『ウイニングイレブン』のみが発表されたが、新たな種目の採用も検討されているとのことだった。

最後にあいさつを述べたのは、日本サッカー協会の会長である田嶋幸三氏。田嶋氏は、「サッカー界とeスポーツは、すでに長く積極的な交流を持っています」と、FIFAが2004年からサッカーゲームのesports大会を公式に毎年開催していることや、各国のサッカー協会・リーグ・クラブも、esportsについて取り組みを進めていることを紹介。 また日本サッカー協会も、2016年11月の理事会でesportsのサッカー競技に正式に取り組むことを決定して以降、事業構築を進めてきており、JeSUとも以前から情報交換を行っていたことを明かした。

そして田嶋氏は、今回共同主催をすることを決めた要因として、「年齢・性別・障害の有無にかかわらず誰もが対等に戦いあえるesportsの大会を国体で実施することによって、全国の都道府県にスポーツの広がりを持たせるという点に共感しました」(田嶋氏)という思いがあったと説明。「esportsを通じて、従来は直に接することは難しかったサッカーゲーム愛好者の方々、esportsを運営される方々、eスポーツを支援される方々とつながりを持つことで、協会の理念を高いレベルで実現できる機会を得られるものと信じております」(田嶋氏)と、この選手権に対する強い意欲を語った。

核心に迫る質問が飛び交った質疑応答

その後は質疑応答があり、最後にフォトセッションが行われて発表会は終了。発表会は上記のように、3人がそれぞれの立場でコメントする形というコンパクトな内容だったが、そのぶん、続いて設けられた質疑応答コーナーは長めだった。おもな質問内容とその答えを、以下にまとめて紹介する。

――esportsと日本サッカー協会との相乗効果がある、とのコメントがありましたが、どのような点に期待されていますか?

田嶋 協会としては、サッカーに関わる方は500万人、1000万人と、どんどん増やしていきたいですし、そのためには、esportsのプレイヤーを取り込むことは必要不可欠だと感じています。esportsをやられた方が実際にサッカーをプレイしたりもするでしょうし、代表選手も含め、サッカー選手もけっこうゲームを遊んでたりします。きっとお互いが大会で出会ったり、またほかのスポーツとの交流もあったりしますよね。実際のサッカーに興味がなかった方が興味を持つようになり関わる機会が増えるという意味では、効果が得られるのではと期待しています。

――日本はesportsにおいてちょっと遅れている状況もありますが、今回の取り組みからどう発展させていきたいとお考えですか?

田嶋 私たちがサッカー人口を増やしたいと思うとき、まず考えるのは大会の設立です。そのことで選手たちのモチベーションが上がることが、我々の支えになっています。それと同じように今回、国体でこのような大会が開かれて都道府県で予選が行われることで、多くの方がesportsに興味を持ち、ひとりで遊んでいた方も、ほかの人といっしょに遊ぶ楽しさを感じてくれるのではと思います。そうして大きな大会に関わることで、自分で体を動かして実際にサッカーをやってくれたらうれしいなと思います。

――しっかりしたロゴマークも作りましたが、今後の国体につなげる動きなどはいかがでしょう?

大井川 次回開催の鹿児島県さんと具体的な話はしていませんが、今回の例については話題になっていると思いますので、どういう形で運営したかを見ていただければと思っています。せっかくロゴも作り、各団体さまとのご協力も得られたので、この展開が続くことは当然期待しています。

――esportsはスポーツではない、といった見解もあります。田嶋会長としてはどうお考えでしょう?

田嶋 アジア大会の種目として、チェスやブリッジがあるわけですよ。これがスポーツかという議論はもちろんあるにしても、正式種目なわけです。esportsは年齢・性別・障害の有無に関わらず、みんなが対等に競い合える。僕はこの言葉に、非常に感銘を受けています。そういうスポーツはなかなかなかったわけですから。そういう意味では、それを実現していくことは、サッカーをベースにする部分も含め、共感する部分があったということです。

――アジア大会は1対1、今度は3対3というレギュレーションです。戦いのポイントとしては、どう変わってくるのでしょうか?

岡村 アジア大会で観戦・応援していたとき、2on2のチーム戦になったときは、日ごろのコミュニケーションがよく取れたチームワークが重要だなと感じました。そういった意味では、チームでの練習が必要だと思います。1対1は個人のテクニックで決しますが、今回はチームワーク勝負なのかなと思っています。

――サッカーゲーム以外、スポーツゲーム以外が対象競技となった場合も、今後この大会に関わっていくのでしょうか?

田嶋 この大会がどう発展していくのかは、われわれも見守るところではありますが、いま実際にサッカーをテーマとしたゲームで戦うことが決まっている状況ですので、私たちもここに参加させていただいているわけです。その後の展開については、いまはまだ議論しておりません。