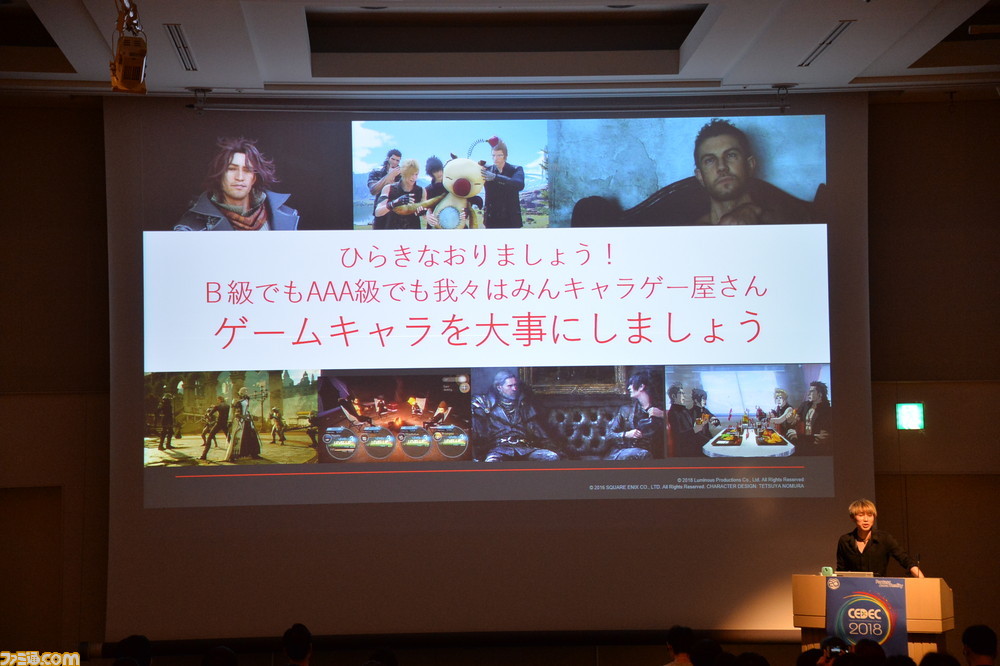

「いらっしゃったゲームプランナーの皆さん、キャラクターを大事にしていますか?」

『ファイナルファンタジーXV』でリードゲームデザイナーを務め、同作の“CXデザイン”に深く関わったサン・パサートウィットヤーカーン・パサート氏(文中ではサン氏)は、聴講席に質問を投げかける。

CX(キャラクター・エクスペリエンス/キャラクター体験)とは、文字通り“ユーザーがどのようにキャラクターを体験したか”を意味する造語だ。キャラクターを作るうえで大切なのは、制作者の中にある設定ではなく、実際に受け手(プレイヤー)が彼らをどう捉えるかであるという考えかただ。

サン・パサートウィットヤーカーン・パサート氏(文中ではサン氏)

『FFXV』のCXを統括し、いわばノクトたちに生命を吹き込んだ人物だ。

近年の大作ゲームでは、イベントシーンはもちろん、バトルや移動中の会話、ひいてはUIやゲーム外のリアル展開にいたるまで、キャラクター体験の機会が拡大しており、これらはすべてキャラクターを好きになってもらうチャンスであるとサン氏は述べる。

2018年8月23日に、CEDEC2018(会場:パシフィコ横浜)にて催されたセッション“キャラクター・エクスペリエンス(CX)デザイン入門 ~FINAL FANTASY XVの仲間達に生命を与えるデザイン論とその応用~”では、ノクトや仲間たちに生命を吹き込んだCXデザインの方法論が語られた。

「えっ? 女の子いないんですか?」新たな体験を生み出すチャンスをくれた“イケメン4人旅”

スクウェア・エニックス入社前から『ファイナルファンタジー』シリーズのファンであり、特に『ファイナルファンタジーVII』の“個性的なビジュアルの男女が入り混じったパーティー”に思い入れがあったサン氏。最初に『FFXV』の企画を聞かされたときは驚いたという。

「全員真っ黒!?」

「えっ? 女の子いないんですか?」

思わずそんなつっこみを入れたものの、すぐに「これは新たな体験を作るチャンスだ」と思い直したそう。なぜなら、イケメン4人旅なんてシチュエーションは、これまでのゲームに例を見ないからだ。

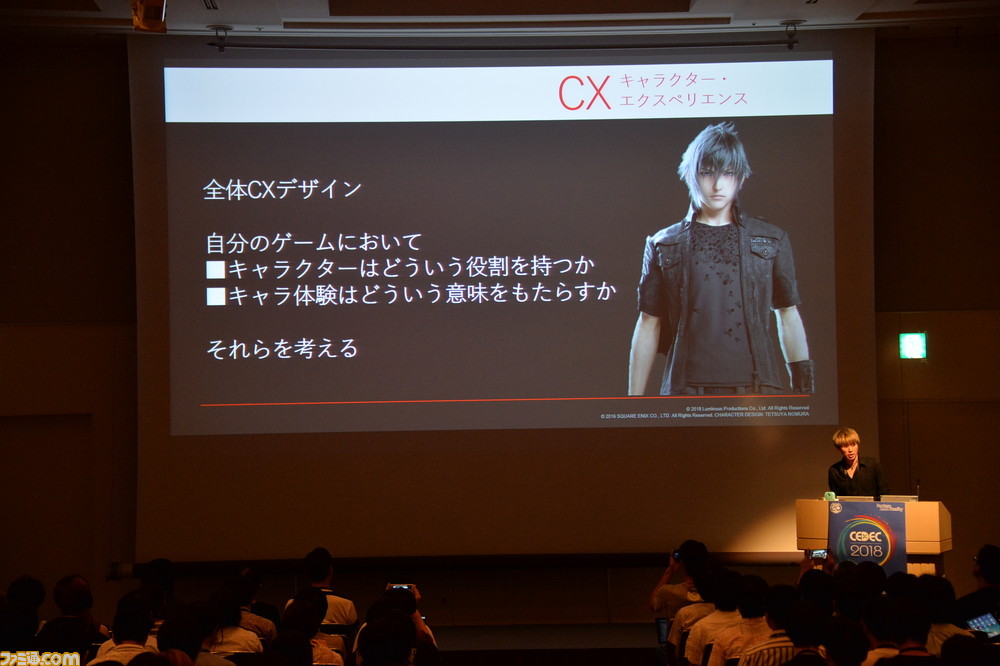

サン氏が取り組んだ最初のステップはCX全体のコンセプトを考えることだったという。キャラクターを通じてユーザーにどのような体験を与えたいか、キャラクターの存在がどのような意味を持つのかをきちんと定義する。

『FFXV』の場合は、“クラスのなかよしイケメングループに入ったような体験”を与えることを目標に、“最も近く、最も心地よい”(より細かい定義は下画像を参照)というコンセプトを設定。ウェイウェイと騒ぐような“表面的で楽しい友情”と、自己犠牲をいとわないほどの絆で結ばれた“内面的でアツい友情”の双方を描くことで、真のイケメン体験を描き出すのが狙いだ。

これは開発初期から現在に至るまでぶれることはなく、CXデザインで悩んだときはこのコンセプトに立ち返ることで解決できたのだそう。

「ムードメーカー⇒オタク気質⇒切ない背景」時間軸で作るキャラクター体験

全体のコンセプトを作る大切さが語られたところで、講義は個々のキャラクター体験の作りかたに移っていく。CXデザインでポイントとなるのは、時間軸の存在だ。

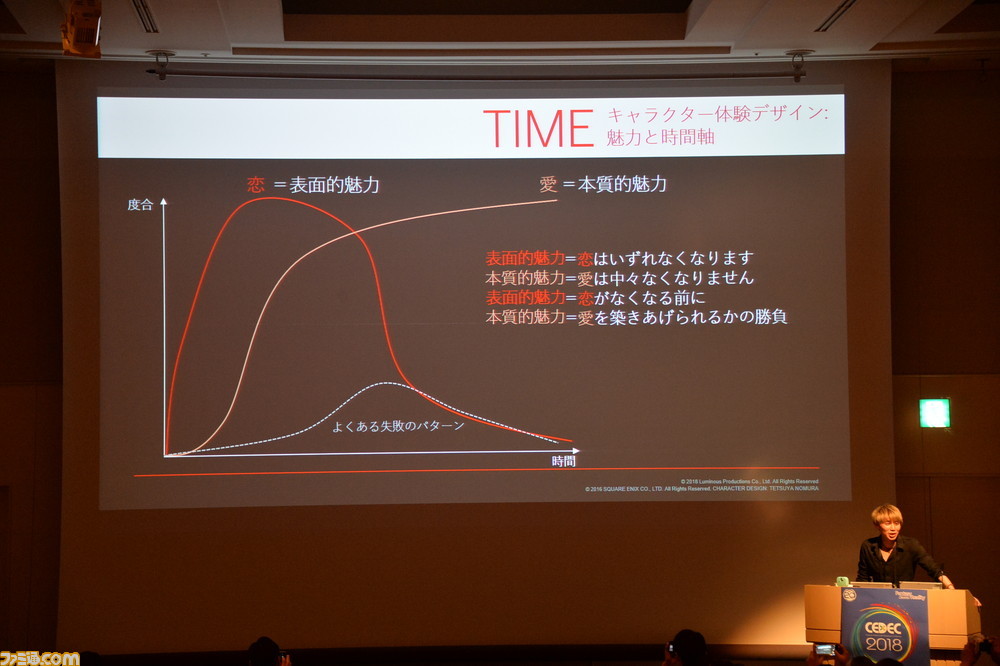

サン氏はキャラクターの魅力を表面的魅力と本質的魅力のふたつに分類し、時間軸に合わせてそれぞれの魅力を提示していく有用性について語った。

・表面的魅力:普段から見えるわかりやすい魅力

・本質的魅力:時間をかけて関わることで分かる内面の魅力

恋愛の過程でも、人は表面的魅力から恋に落ち、時間をかけて本質的な部分を愛するようになっていく。同じように、ゲームキャラクターに対する感情も時間とともに推移していくものであり、心に残るキャラクターを作るためには段階を追ったキャラクター体験をデザインする必要があるという。

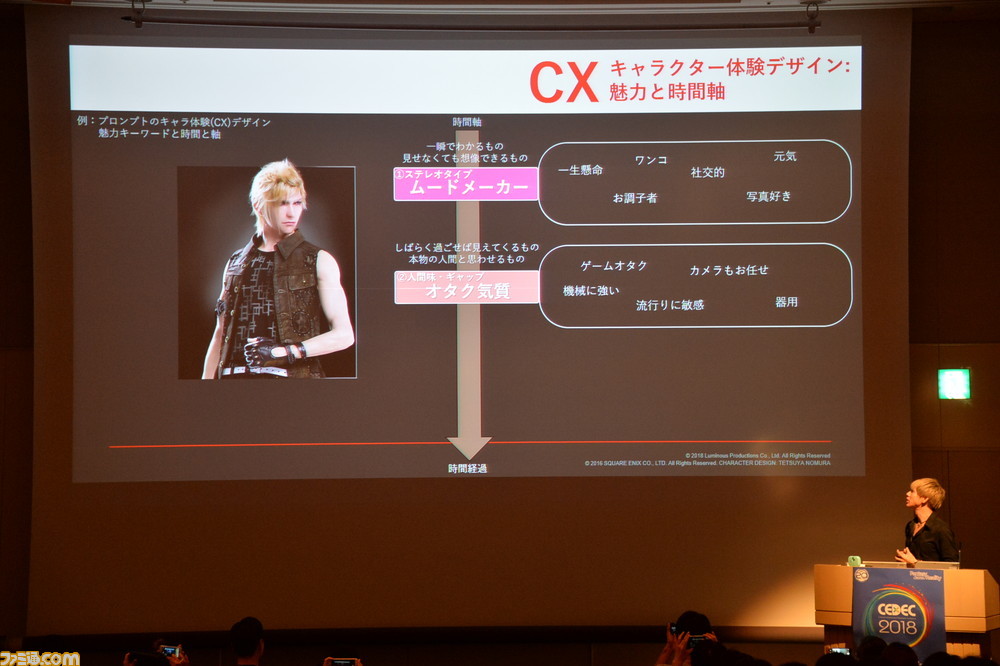

ここからは、仲間のひとりであるプロンプトを例に挙げながら、具体的な時間軸×CXデザインの手法が解説された。

きっかけとなる表面的魅力を感じさせるために、サン氏がよく用いるのはステレオタイプ的表現だ。インテリメガネ、ワンパク少年といった、典型的な人物像を設定し、ユーザーにキャラクターの魅力を端的に伝える。例えばメガネをクイッとさせるだけでも「頭がいいキャラクターなのかな?」と想像させられるだろう。

ここで重要なのは、必ずしも好きになってもらう必要はないということだ。大切なのは関心を持ってもらうことであり、たとえ「嫌な奴」と思われたとしても、「結末を見届けたい」や「呪ってやりたい」という形で強い感情を想起させられれば、魅力の表現として成功なのだという。

プロンプトの場合もムードメーカーというステレオタイプをはじめに設定し、“一生懸命”、“ワンコ”、“社交的”といった具体的な特徴を付加していった。

だが、ステレオタイプに則っただけでは人間味の無い、いかにも偽物なキャラクターになってしまう。

そこで、時間が経つにつれてステレオタイプとのギャップが生じてくるように設計する。プロンプトの場合は“オタク気質”。社交的で元気なのにゲームが大好きだったり、機械に強かったりすることで、ユーザーは「人間っぽさ」を感じるようになるのだという。

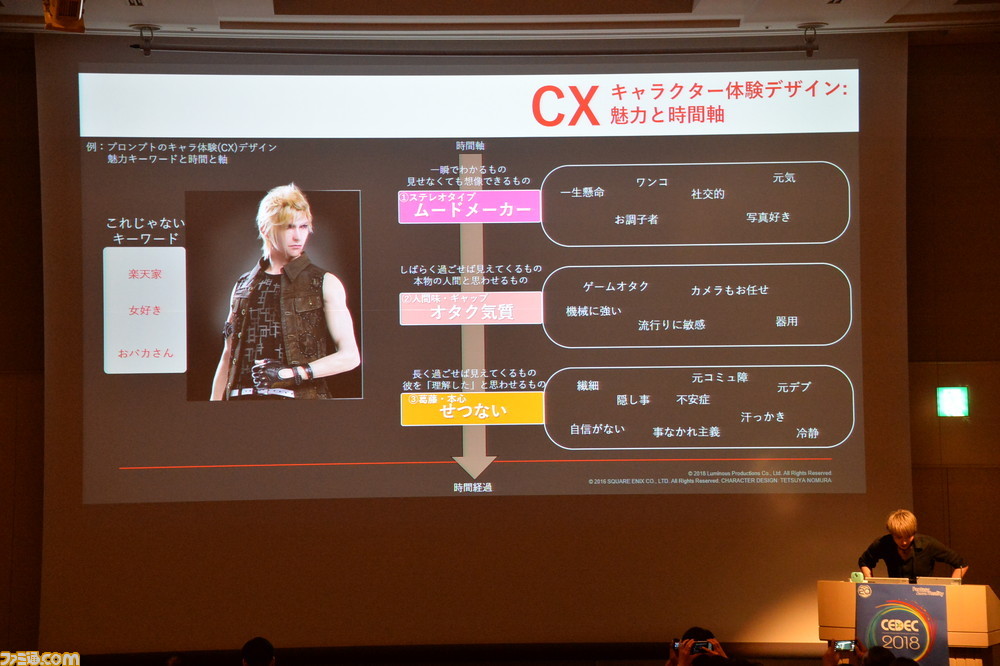

仕上げとなるのは、“普段は見せていないもの”を見せることだという。心からの笑い・怒り・嫉妬・憎しみなどをさらけ出す、あるいは生きる目的・本当の夢・訳アリの過去などを口に出す。そうした濃い部分を見ることでプレイヤーはキャラクターを完全に理解したと感じるようになるのだそう。

ここで必要なのは、“これじゃないキーワード”を用意して共有すること。

たとえば、プロンプトは一見するとムードメーカーだが、その実は不安症で繊細だ。コミュニケーションが苦手だった過去を持ち、自分に自信があるわけではない。そうした“普段は見せていないもの”まできちんとチーム全体に共有し、“楽天家”や“女好き”といった誤ったイメージ(=これじゃないキーワード)で描かれることのないよう気を付けなければならないと強調した。

クエスト、UI、システム、AI、あらゆる場所でキャラクター体験は作り出せる

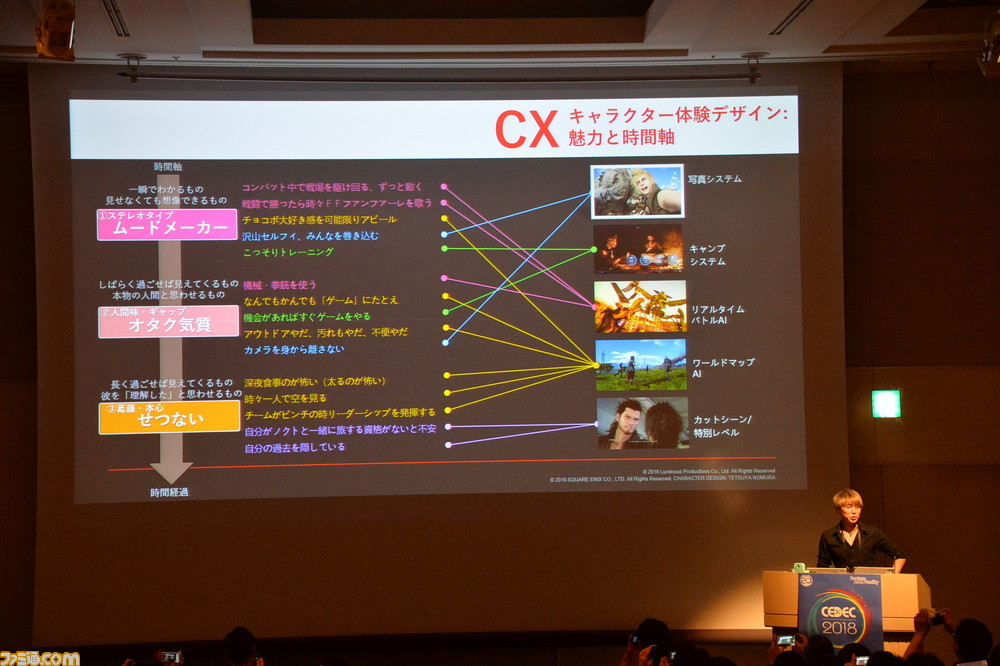

時間軸を取り入れたキャラクター体験をデザインできたら、より具体的な行動(暇さえあればゲームをしている、勝利ファンファーレを口ずさむなど)に落とし込み、ゲーム全体に散りばめていくそうだ。散りばめられる場所は冒頭で述べたように、イベントシーン、バトル、移動中など、キャラクター体験のチャンネルは多岐にわたる。

サン氏は『FFXV』が試みた“新しいキャラクター体験”のチャンネルについて、具体例を出しながら解説してくれた。

最初に挙げられたのは、レベルでCXを表現する試み。ここでいうレベルとは、強さを表す意味ではなく、ゲームのステージや内容という意味で使われているので注意(“レベルデザイン”のレベル)。

ここでサン氏が紹介したのは、プロンプトのキノコ探しクエストだ。未プレイの方に向けて説明すると、これはカトブレパス(巨大モンスター)の写真を撮りたいプロンプトのために、カトブレパスの好物のキノコを探しに行くという内容。

このクエストでは、プロンプトが率先してプレイヤーの前を歩き、熱心にキノコを探す姿を見ることができる。というか、実際に見つけるところまでプロンプトがやってくれるので、プレイヤーは彼の後をついていくだけでクリアーできてしまうのだ。これにより、プロンプトの写真への情熱や、一生懸命な性格が言葉ではなく行動で伝わるようになっている。

ところが、じつはこのクエストは体験版の反省を活かして改善された姿なのだとサン氏は教えてくれた。体験版では、キノコ探しという内容はいっしょでも、その目的は“プロンプトがキノコを食べたいから”。そのうえで、当時のプロンプトは自分からキノコを探すことはせず、プレイヤーの後をついてきて終いには「疲れたよ~」と文句を言いだす始末だったという。これでは逆にキャラクターの魅力を損ねるデザインになってしまっているということで、製品版までに急きょ修正を加えたのだそう。

クエストの内容(レベル)はいっしょでも、その表現の仕方によってキャラクター体験はまったく違うものになる。レベル担当者がCXに貢献できることは非常に多いとサン氏は述べた。

続いての挑戦はUIだ。『FFXV』のUIは、仲間達の全身像が大きく表示され、それぞれの趣味もアイコンとして表示されている。ここまでキャラクターが前面に出たUIはRPGとしては異色といえるだろう。

これについてサン氏は、みんながやっているからという理由による“なんとなくデザイン”に警鐘を鳴らし、明確な意図やこだわりをもってUIを設計すべきだという。

サン氏は、システムにもCXを盛り込めると述べる。たとえば『FFXV』の代名詞ともいえるキャンプシステムは、1日の区切りやレベルアップの場としての意味を持つと同時に、キャラクターたちの関係性を見せる場としても機能している。

可能ならゲーム性を考えずにキャラクター体験のためだけのシステムを作るのも有効だ、と付け加えるサン氏。プロンプトの写真は、ゲーム的にはほとんど意味を持たないが、プロンプトの個性を表現すると同時に被写体である仲間たちのCXにも貢献しているわけだ。

また『FFXV』においては、AIもキャラクター体験を構成する重要な要素となったという。

定型的なイベントや会話ではなく、AIの挙動を使うことで、キャラクターの個性を「見せる」のではなく「自然に見えてくる」ものとして描くことができたのだそうだ。

コントローラを操作せずに放置していると、グラディオが勝手に散歩を始め、プロンプトも(ノクトを気にしながら)その後をついていったりする。あるいは、ランダムなタイミングで咳払いをさせたりするような、ユーザーが気にも留めないような小さなアクションでも、確実に「他のゲームと違うな」というプラスの違和感を残せるとのこと。

最後のチャンネルは“ゲーム外”。『FFXV』は、アニメや映画という形で、ゲーム発売前からキャラクターとユーザーが接触できる機会を設けていた。

サン氏は「これまでのプランナーはゲームの中のことしか設定してこなかった」と前置きしたうえで、キャラクターを愛してもらうためにゲームの外にもっと手を伸ばしてもいいのではないか、と強く提唱する。

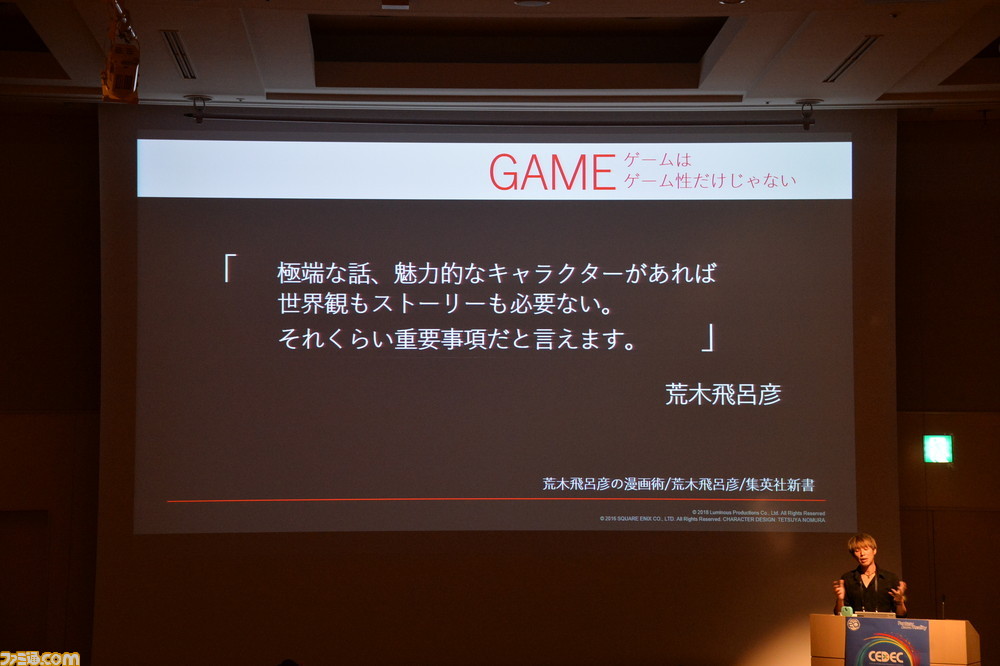

そして、コーヒーの味だけでなく場所や体験を売るようになったスターバックスコーヒーをモデルケースとして、ゲームプランナーもゲーム性だけでなく総合的な体験をデザインする時代が来るのではないかと述べた。

さて、さまざまな形でのキャラクター体験を例示してきたサン氏だが、実現のためには各担当者を統括する必要があり、CXはひとりでは設計できないとも述べる。

たとえばバトルデザイナーの従来の仕事は「バトルをおもしろくすること」であり、キャラクターの魅力を伝えることではない。

『FFXV』の場合は、ディレクターの田畑端氏が理解を示してくれたおかげで、チームを跨ってCXを監修する役割を立てることができたという。しかし、どの集団でもうまくいくとは限らないことはもちろんサン氏も理解している。

だとしても、自分の腕が届く範囲で行動を起こせば、作品は変わっていく。「ゲームキャラクターを魅力的にするのはみんなの仕事です!」と呼びかけて、セッションを締めくくった。