アメリカ・サンフランシスコにて、2018年3月19日~3月23日の期間で、ゲーム開発者向けカンファレンス“GDC 2018”が開催中。GDCでは毎年、じつにさまざまな種類のセッションが行われているが、その中に、“Classic Game Postmortem”と題されたセッションがある。これは、過去に登場した革新的なゲーム作品について、開発者が当時を振り返って語るというものだ。

本記事では、GDC 2018の会期3日目に行われたセッション“Classic Game Postmortem: 'Sonic the Hedgehog'”のリポートをお届けする。登壇者は、セガを代表する作品『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を手掛けた安原広和氏(ディレクター・プランナーを担当)と大島直人氏(キャラクターデザインを担当)。ソニック誕生のきっかけや、開発当時のエピソードを、多数の貴重な資料を交えて語った。

ソニックが生まれることになった理由

かつてセガは、8bitゲーム機の市場において、任天堂に後れを取っていた。そこで、1990年代の初め、16bit機に移り変わる際、マリオに対抗できるキャラクターを作ることが求められたという。それまでは、ゲームが変わるごとにキャラクターも変わっており、キャラクターが大事にされていなかった……と安原氏。長く使えるキャラクターを生み出すべく、プロジェクトは動き出した。

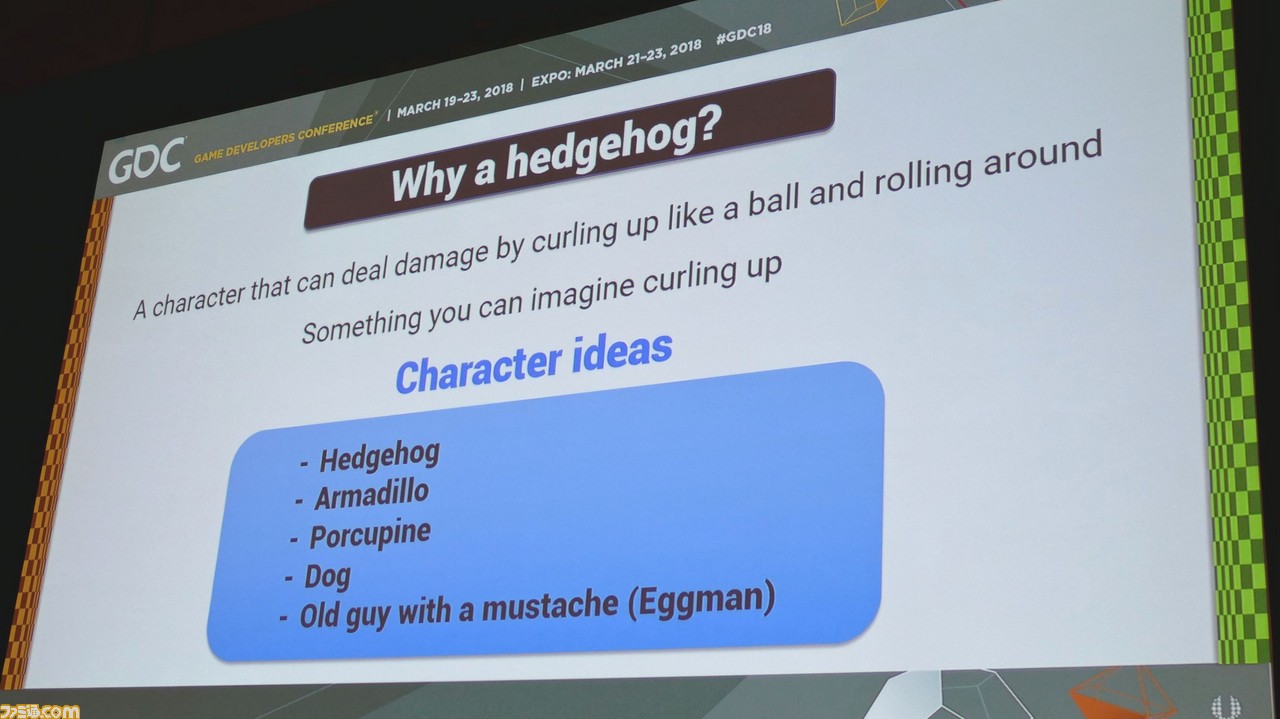

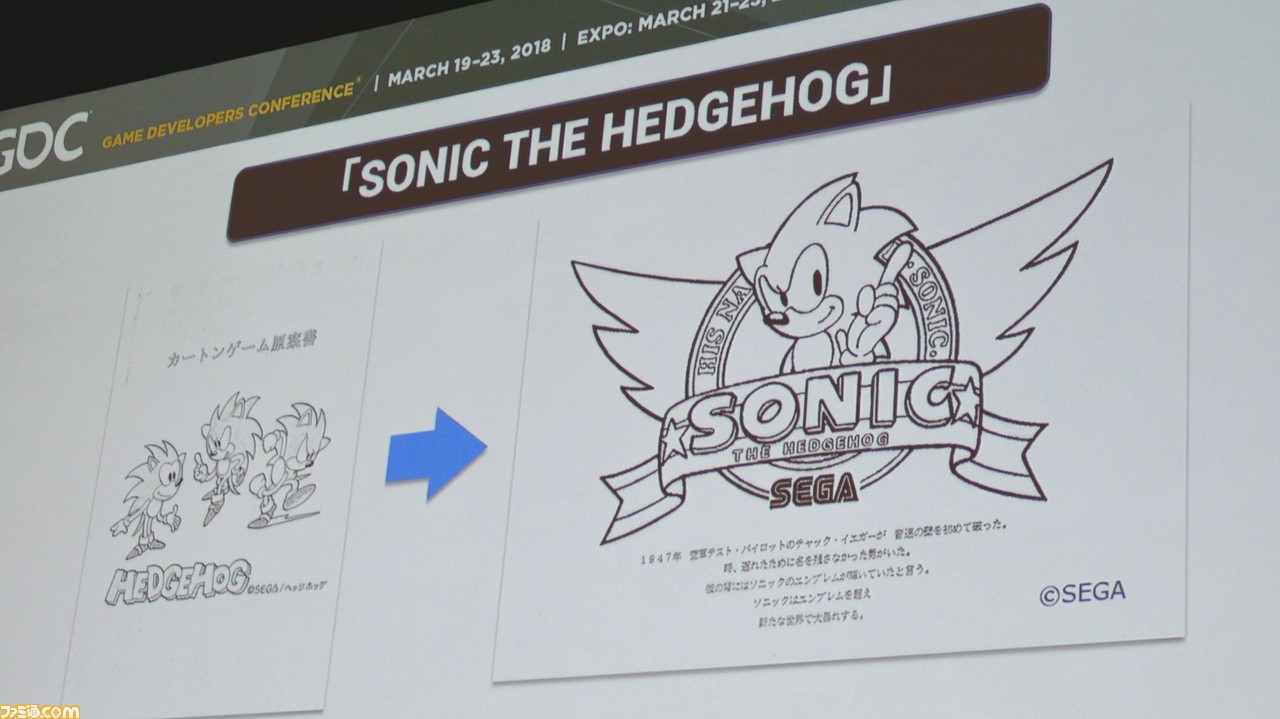

そして、“転がってスピードをつけて攻撃できるキャラクター”を作ることになり、さまざまな案が挙げられた。ハリネズミ以外にも、アルマジロや犬などのアイデアがあったとのこと。

これらの案の中から、どのデザインにするか決めるため、大島氏はニューヨークに飛んだ。なんと、セントラルパークでイラストを描いたプラカードを持って、どんなキャラクターがいいかアンケートを取ったという。そこで1位を獲得したのがハリネズミだったため、ソニックはハリネズミをモチーフにすることに。ちなみに2位は、ヒゲ親父だったとか(スライドには“Eggman”と書かれていたので、このヒゲ親父がエッグマンになったと思われる)。

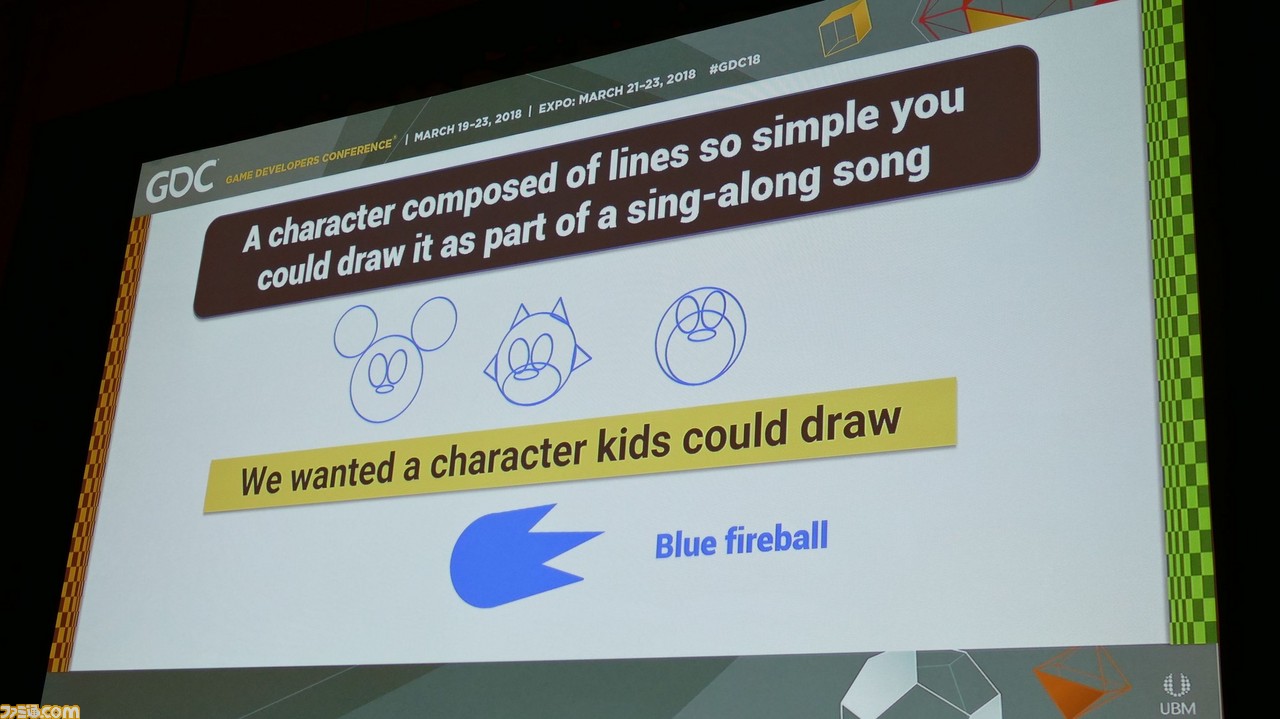

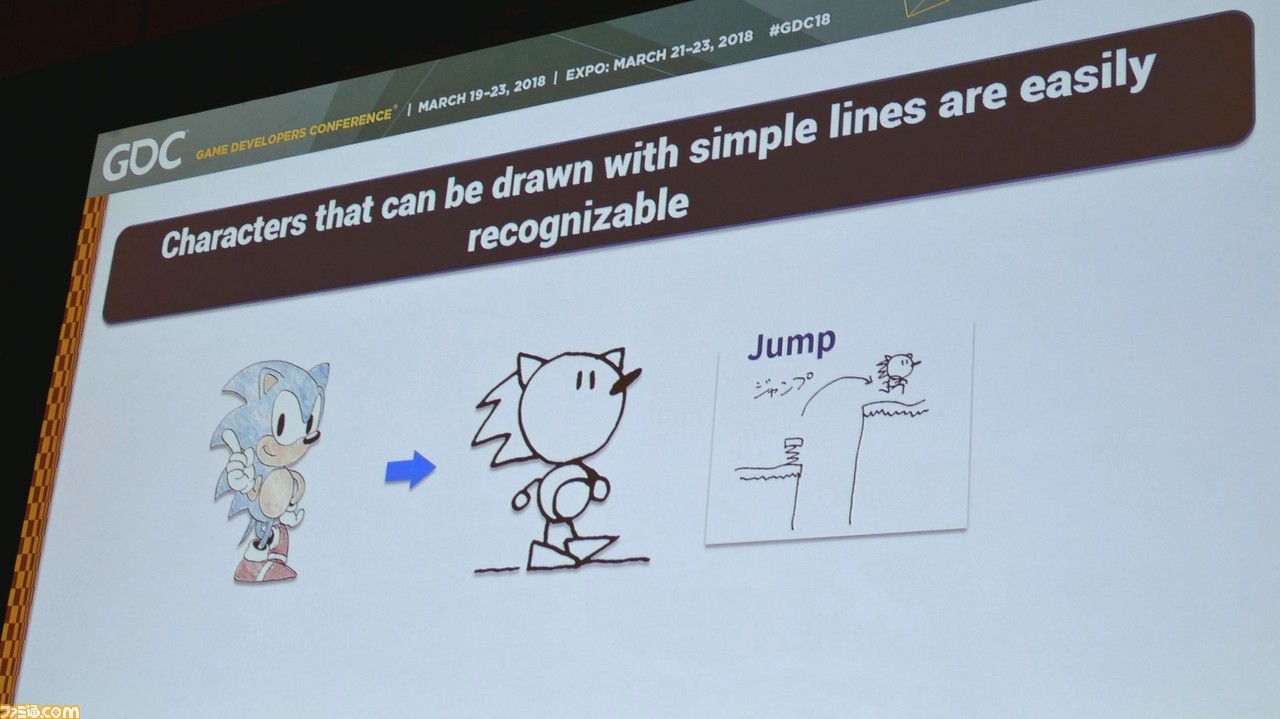

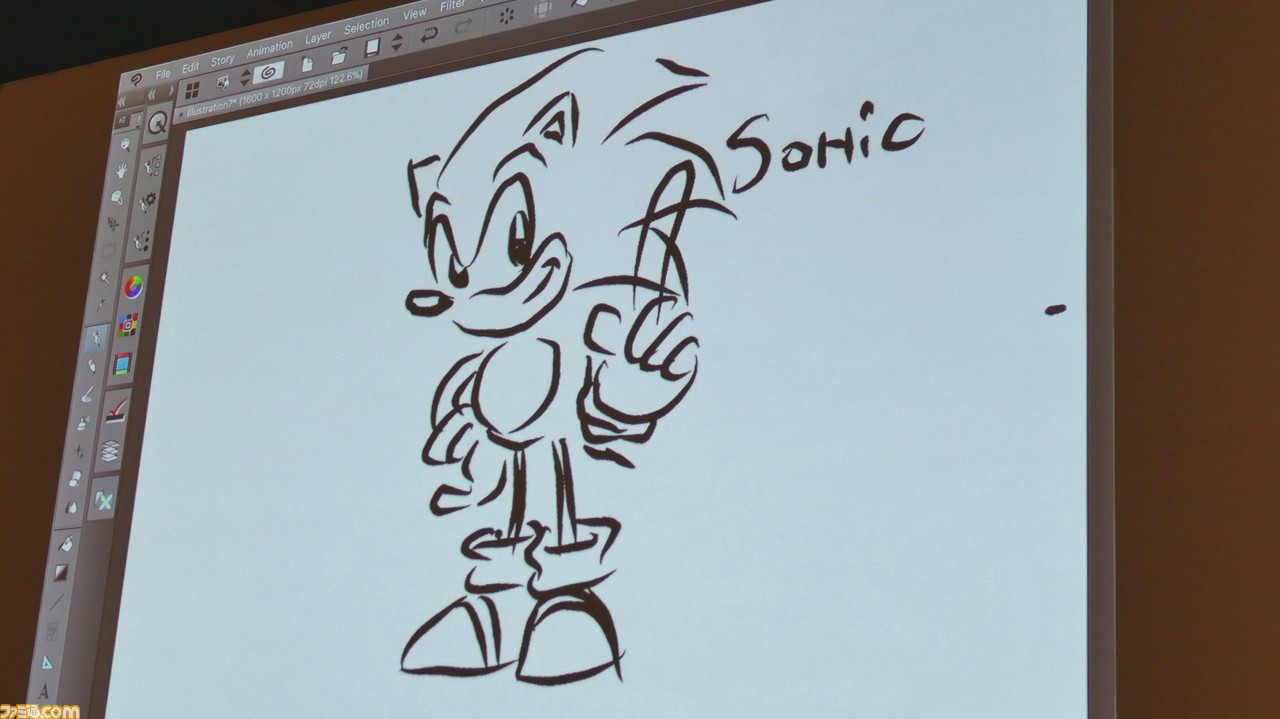

ここで安原氏が、いいキャラクターというのは単純な線で作られているものだ……とデザインについて語りだしたが、途中で“ここは大島氏が話すターンだった”とバトンタッチ。これを受けて大島氏は、「こんな感じで、私が作っている横で、(安原氏が)うるさいんです(笑)」と、開発当時の環境について、笑いを交えつつ語った。

大島氏は、“つながった目”、“ブルーのハリネズミ”という点をキャラクターの特徴にしながら、どこかで見たような感じがする、安心できるキャラクターにしようと考えたという。奇抜なキャラクターにするつもりはなかったとのこと。

そして当時、安原氏が“横でうるさい”のでソニックを描かせてみたところ……生まれたのが、下記のスライドの真ん中の線画。安原氏は、この線画を、企画書内でずっと使っていたそうだ。大島氏もこの絵を気に入って、ゲームの取扱説明書に掲載した。

Sonic sketches for Green Hill Zone from the Japanese Sonic 1 manual, drawn by @Yasuharah.

[@Sonic_Hedgeblog] [Patr… https://t.co/LHgmiBSVh4

— Sonic The Hedgeblog (@Sonic_Hedgeblog)

2018-03-23 02:29:01

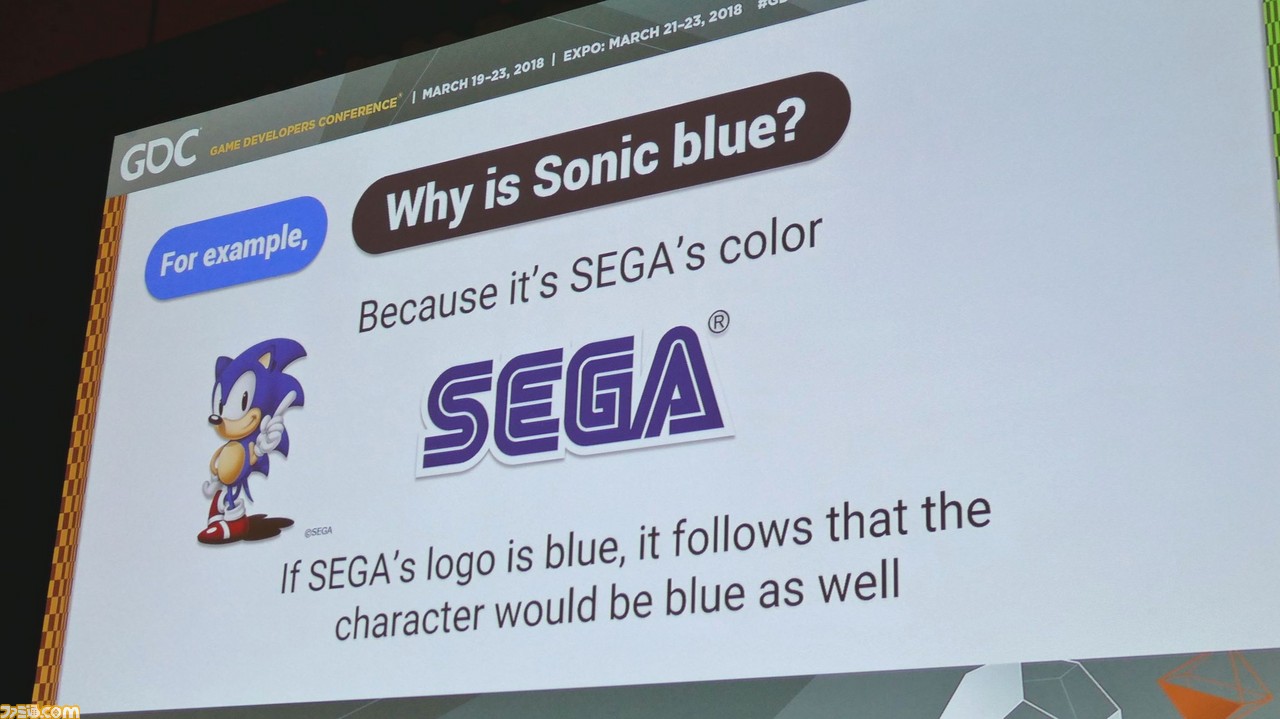

さてソニックは、セガを代表するキャラクターになる必要があった。見た瞬間に、「セガだ」と思えるようにしなければならない。そこで、セガのロゴが青いことに合わせて、ソニックも青い色になった。

また、セガを表す3つのコンセプトを体現する必要があった。その3つとは、“カッコよさ(Cool)”、“チャレンジャー精神(Challenger)”、“歴史(History)”だ。

カッコいいとは、どういうことか。それは見た目だけではなくて、姿勢もともなうものだ、と開発スタッフは考えた。なかでも大島氏は、「媚びない」という点を重視し、そこからみんなをにらみつけているような表情が生まれたという。

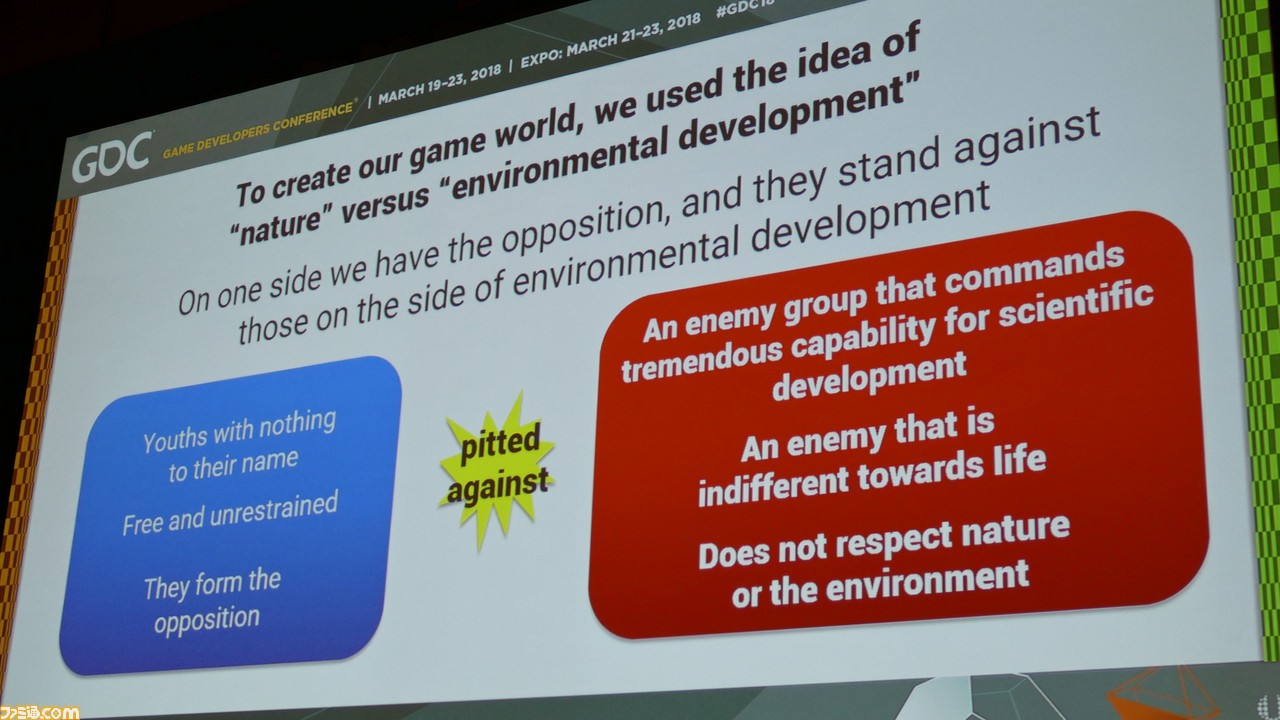

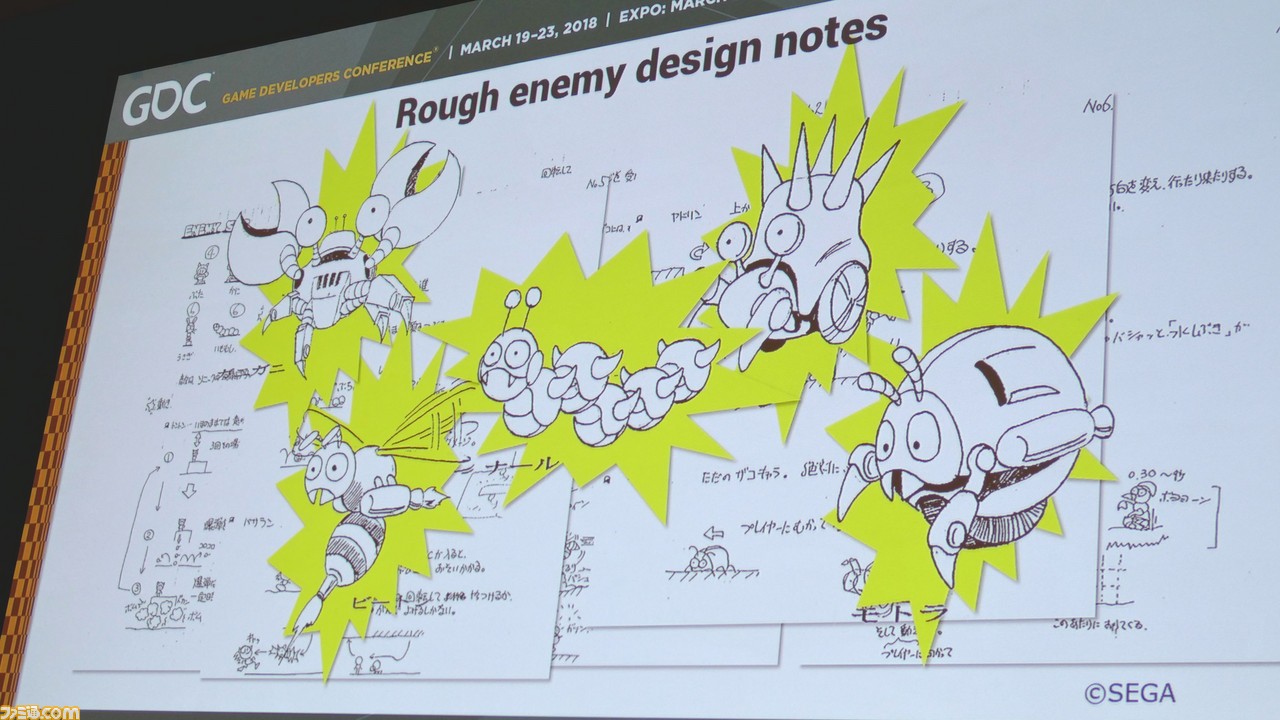

続いて、チャレンジャーであることについて。1990年代は、「環境を大切に」というエコブームが生まれたころだった。そこでゲームでも、“自然と環境開発の対立”を取り入れるというチャレンジを行うことに。ソニックがロボットと戦うというシチュエーションは、環境問題をテーマにしたことから生まれたものだったのだ。

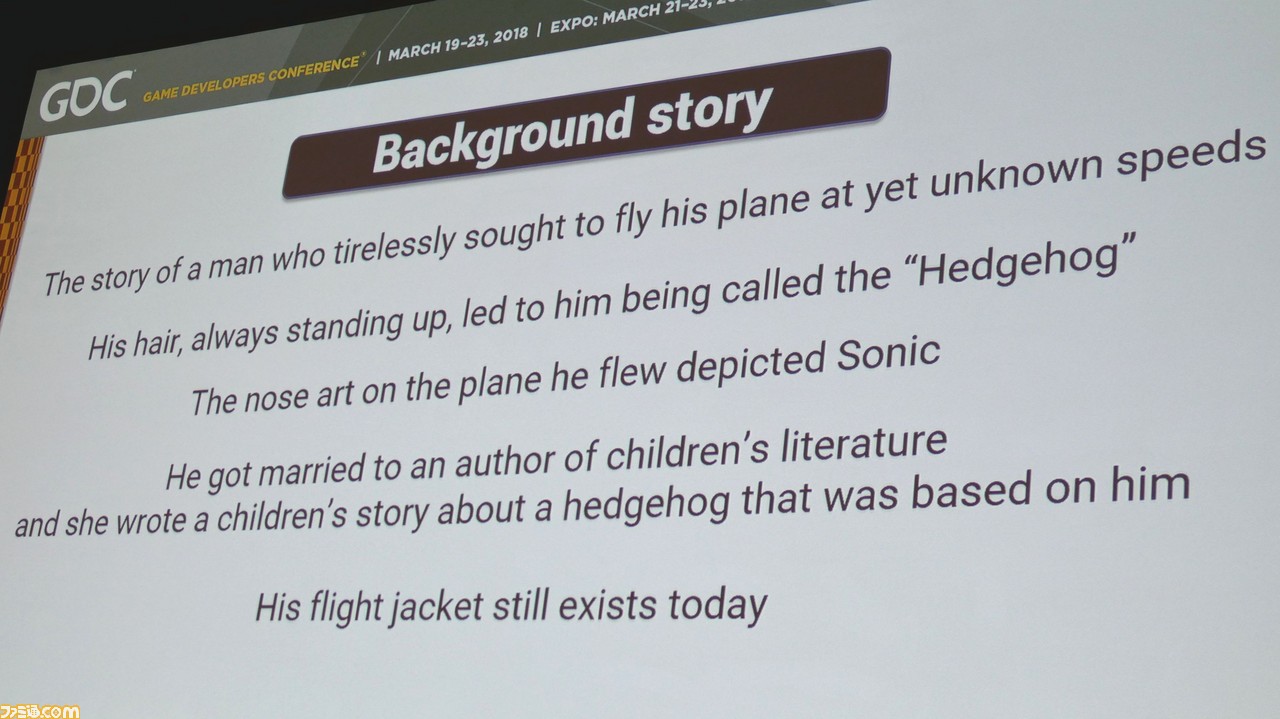

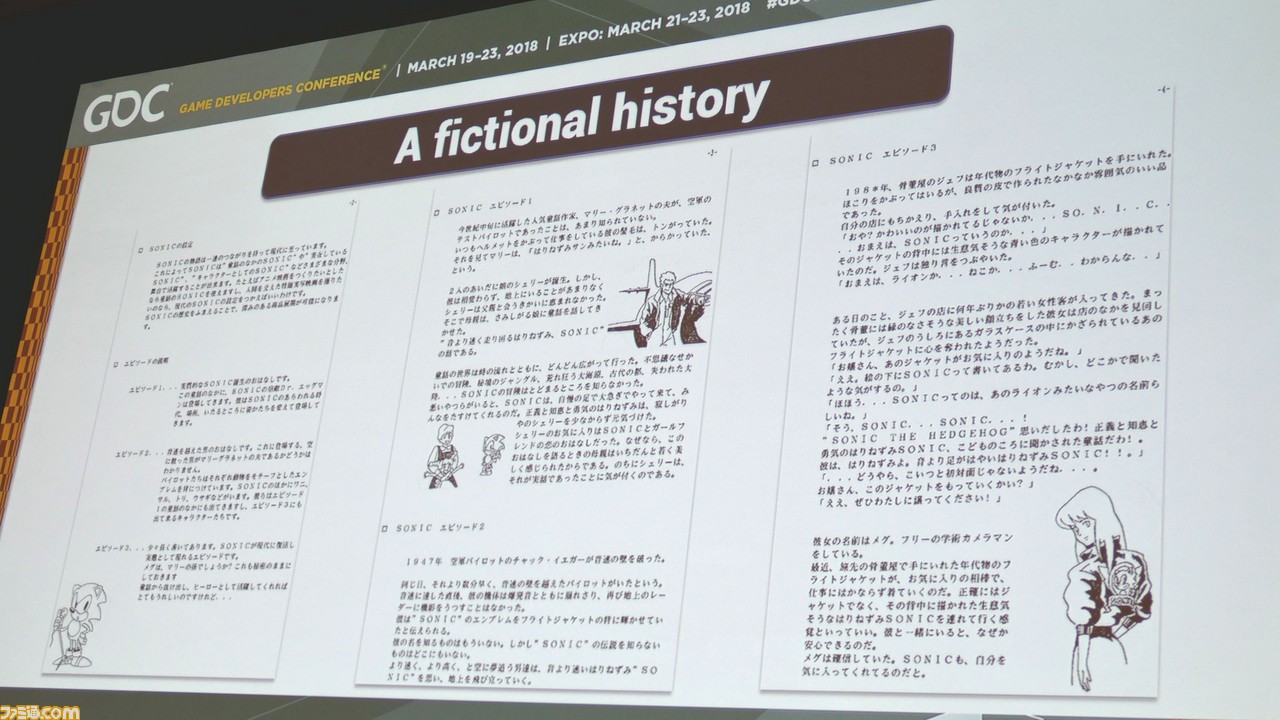

最後に、歴史について。当たり前のことだが、ソニックは新規のキャラクターだったため、バックグラウンドがない。そこで、キャラクターに関する、フィクションの歴史を作ることにした。

歴史を作るうえでヒントとなったのは、大島氏が所持していた、ノーズアート(航空機に描かれるアート)の資料。そこから、“ハリネズミというあだ名のパイロットがいて、彼の航空機にはハリネズミが描かれていた。彼は童話作家の女性と結婚し、彼女は夫をモチーフにしたハリネズミ童話を書いた”というフィクションの物語が生まれた。『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』1作目のストーリーは、その童話で描かれているもの……という設定だったそうだ。

16bit機の性能と天才・中裕司氏の手腕が、新たなゲーム性を実現可能にした

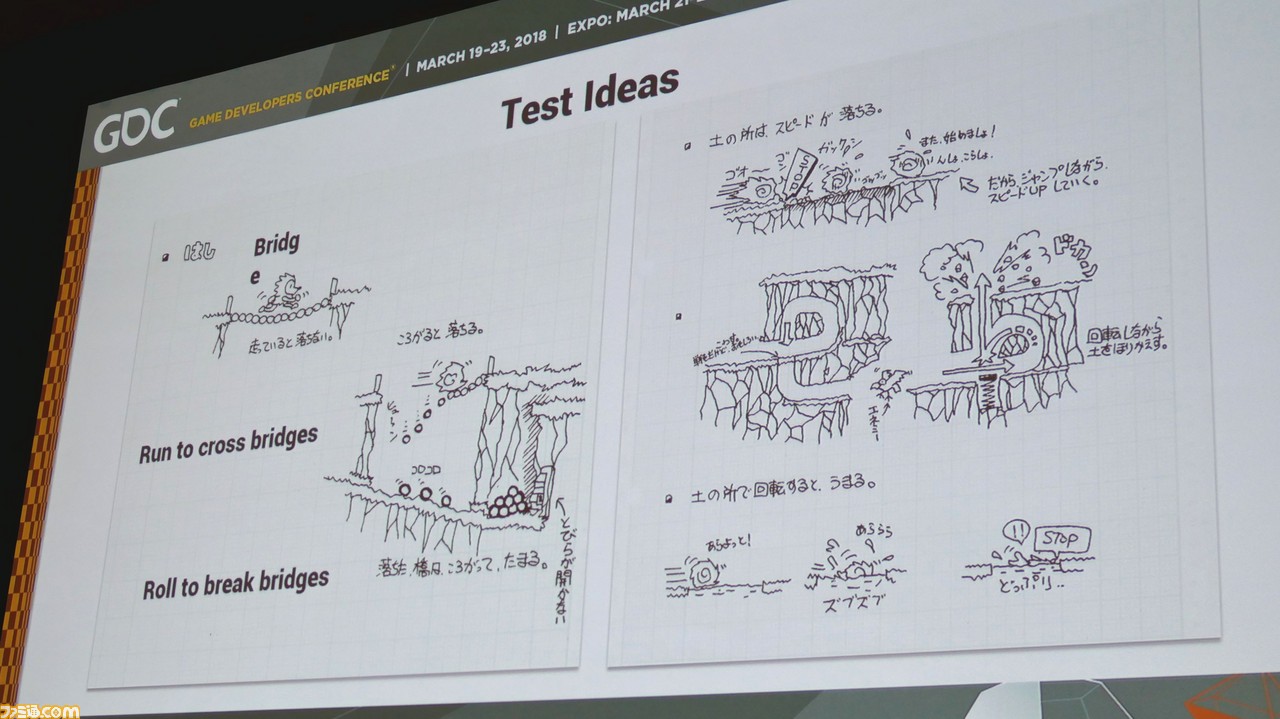

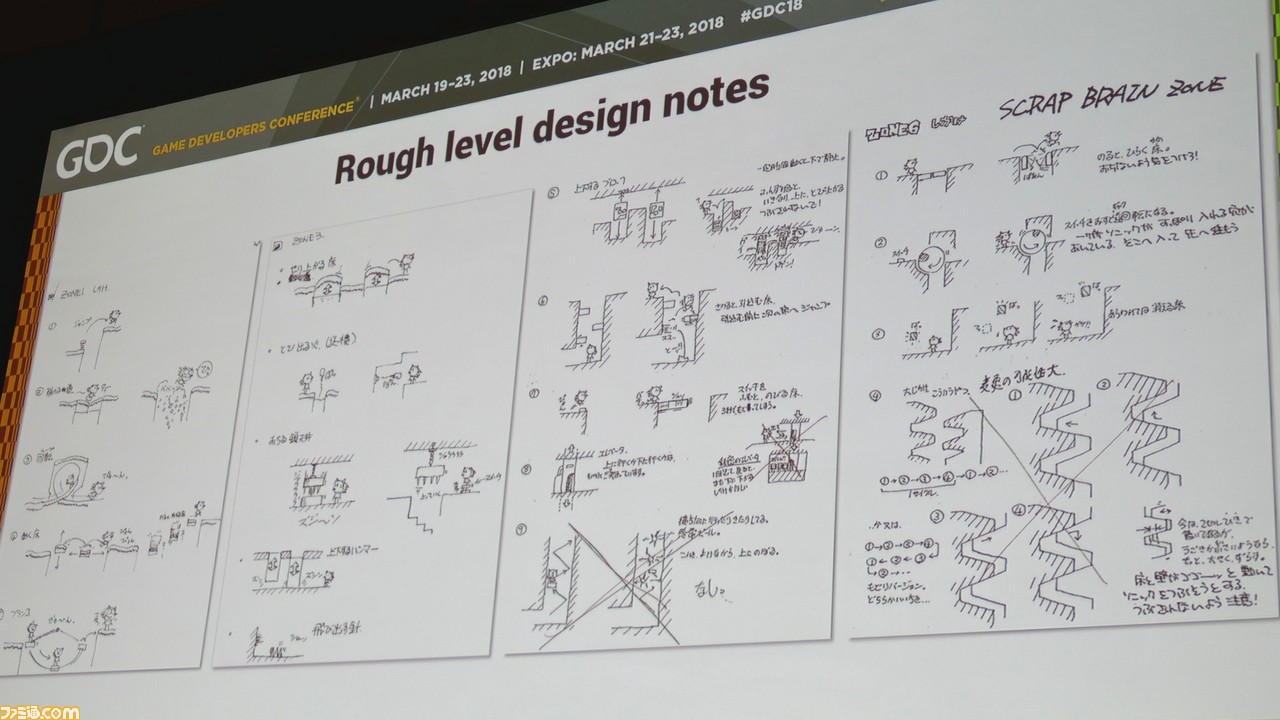

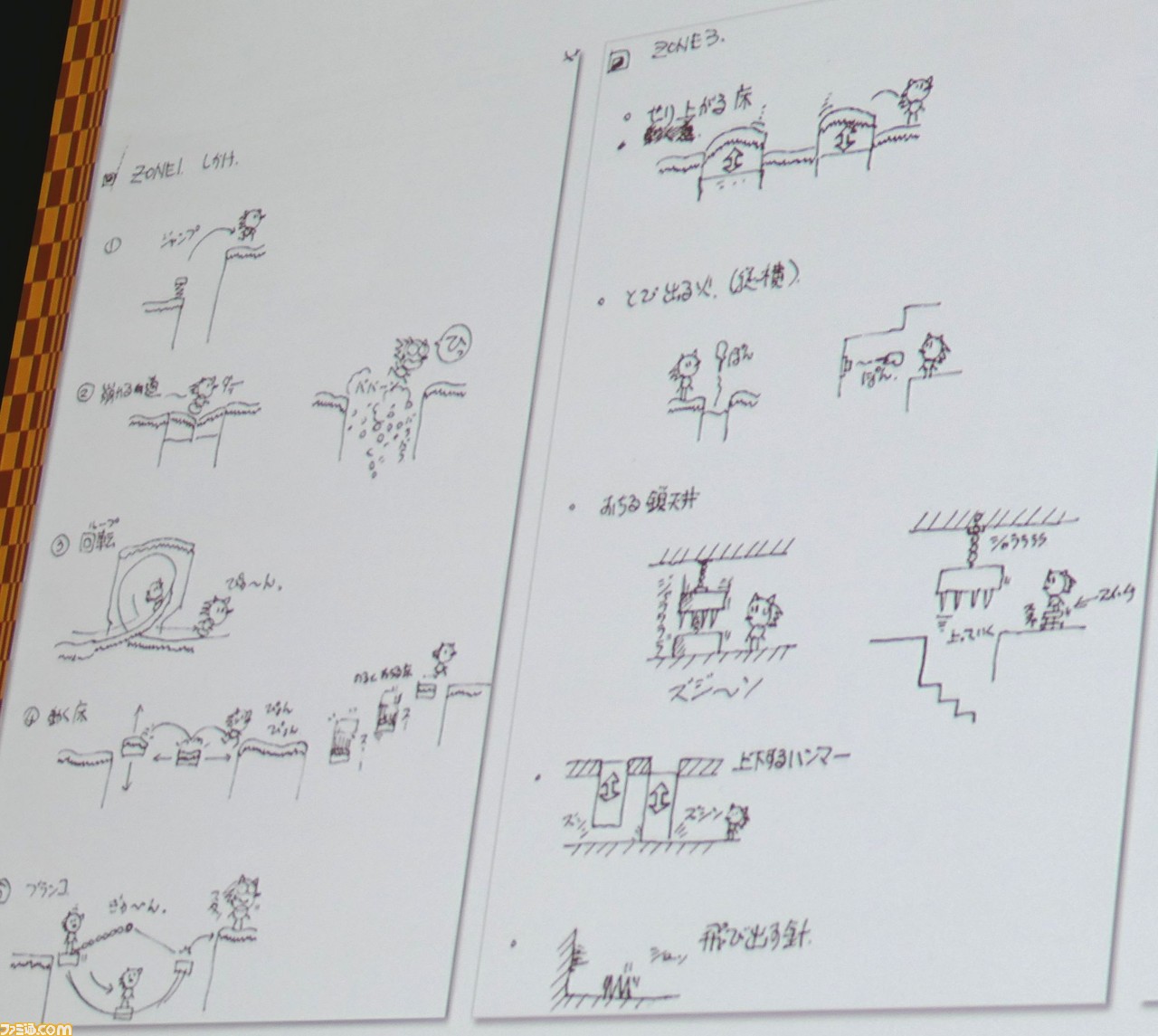

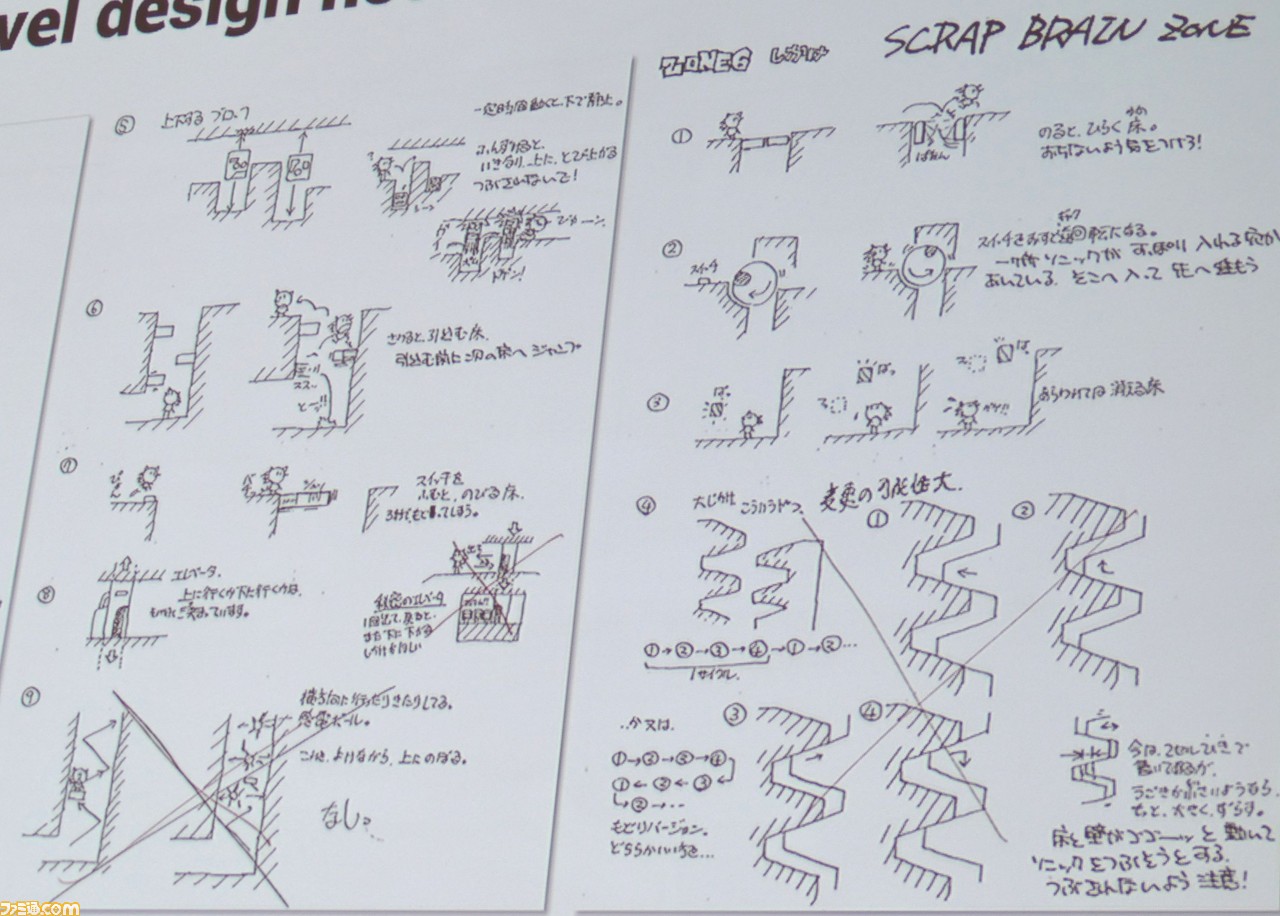

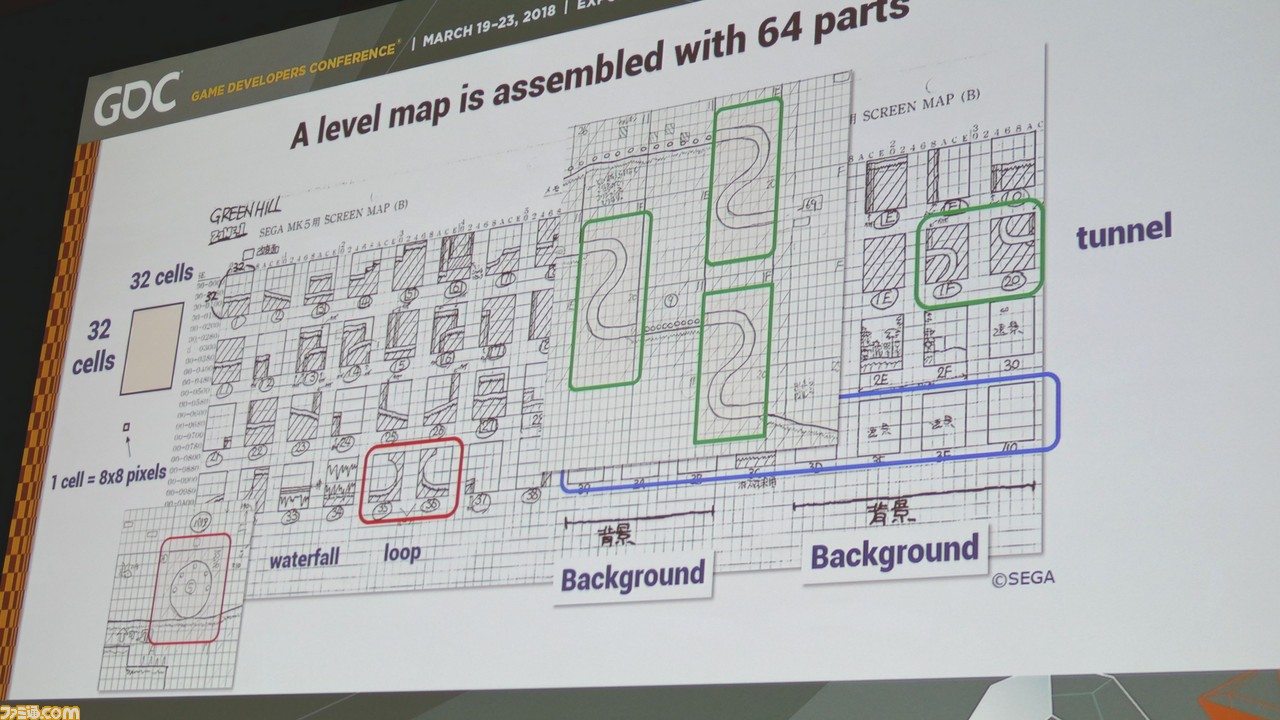

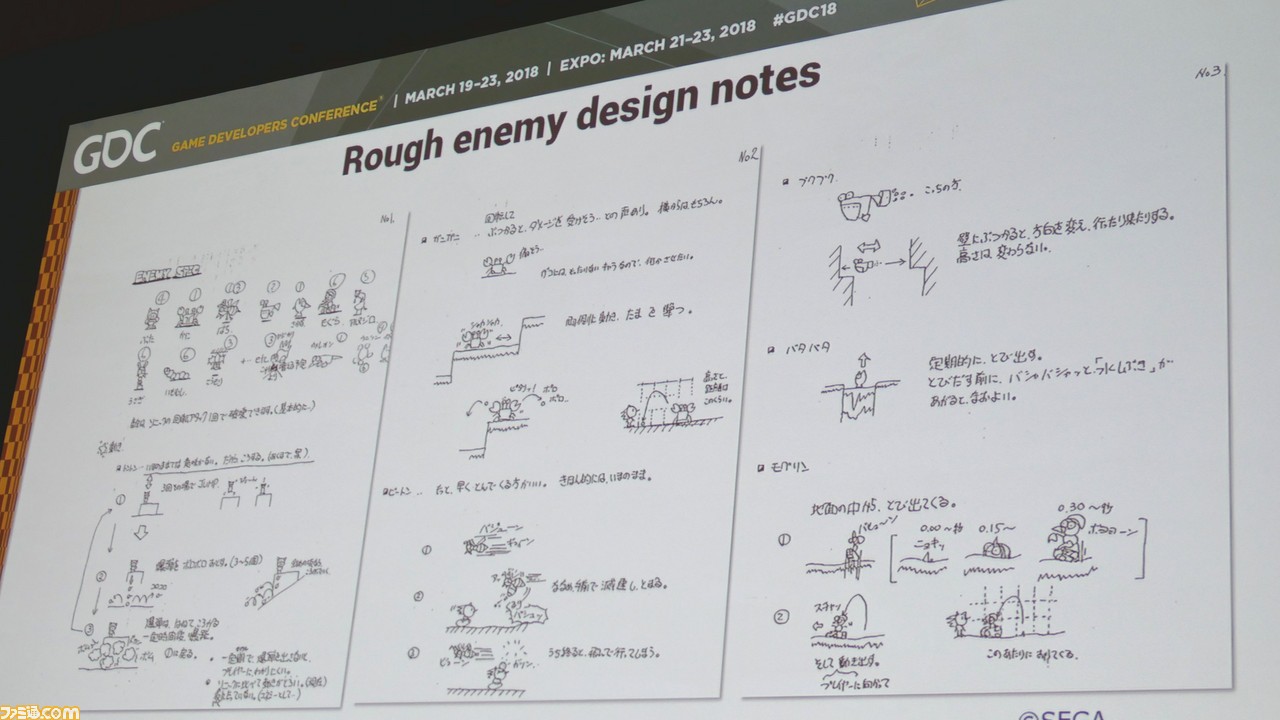

メガドライブという16bit機向けに作られた『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』。8bit機では不可能だった、スピードのある動きが実現可能になったほか、スロープやトンネルといった地形を滑らかに移動すること、たくさんの動くオブジェクトを配置することなども可能になり、それをもとにゲームのアイデアを考えることになった。

なお、上記で説明した仕様は、誰にでも実現できたわけではなく、天才プログラマーである中裕司氏がいたからこそできたものだ、と安原氏。「中さんは何を出しても作ってくれる。夢のようなプログラマーさんと組ませてもらった」(安原氏)、「中さんと組んだ時点で、ぜったいいいものになると思ってました」(大島氏)と、中氏の才能あってこその『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』だったと両氏は振り返った。

さて、『マリオ』が練習してうまくなるタイプのゲームならば、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』が目指したのは体感ゲーム。アミューズメントテーマパークをそのまま体験できる……というイメージで、制作は進められた。

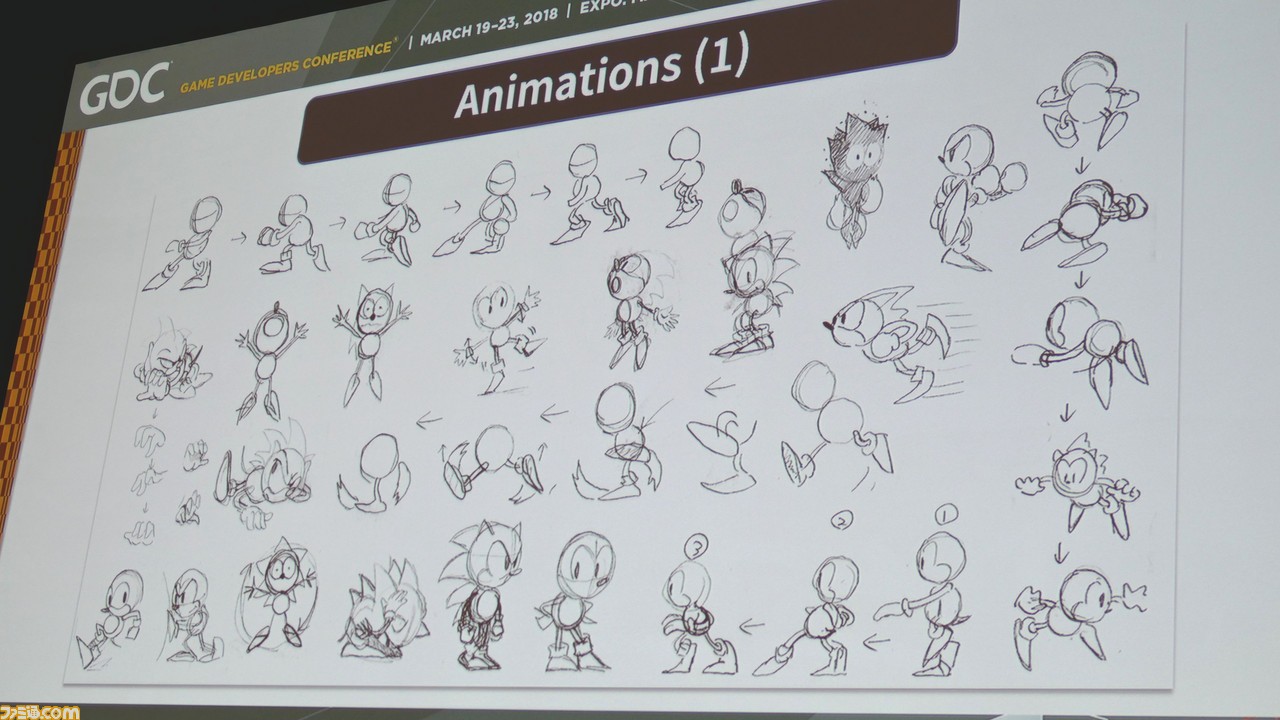

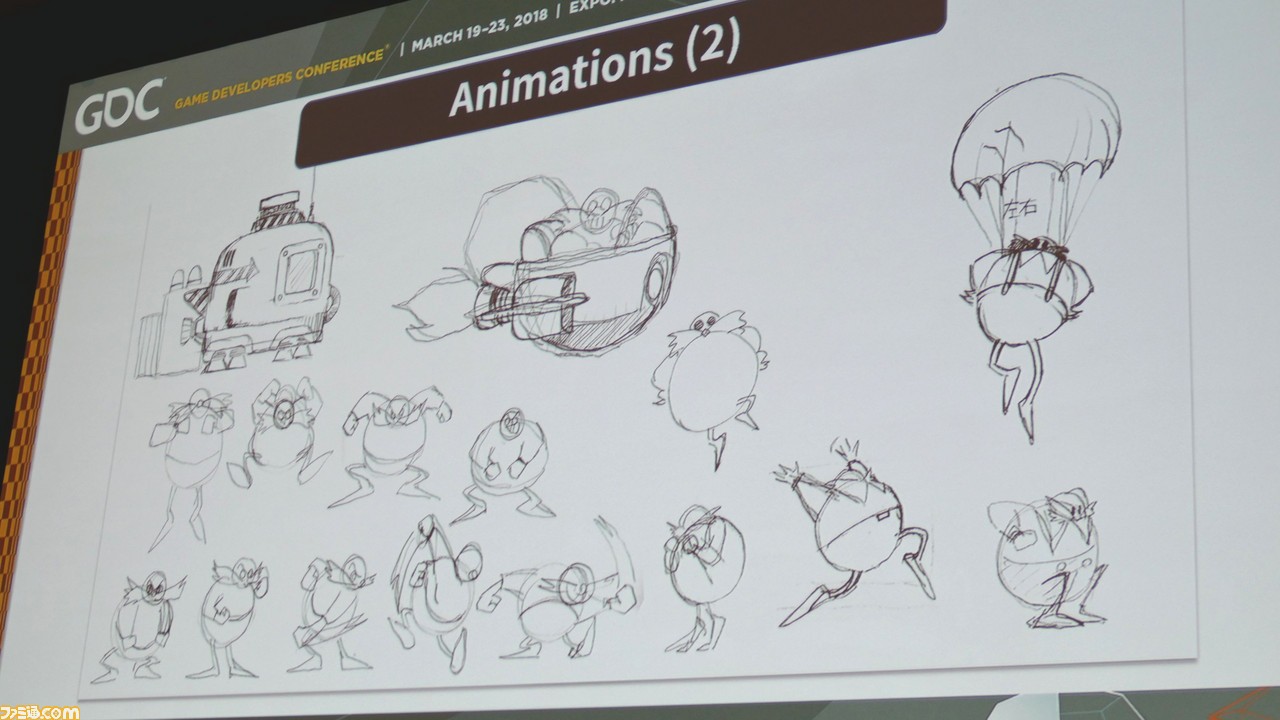

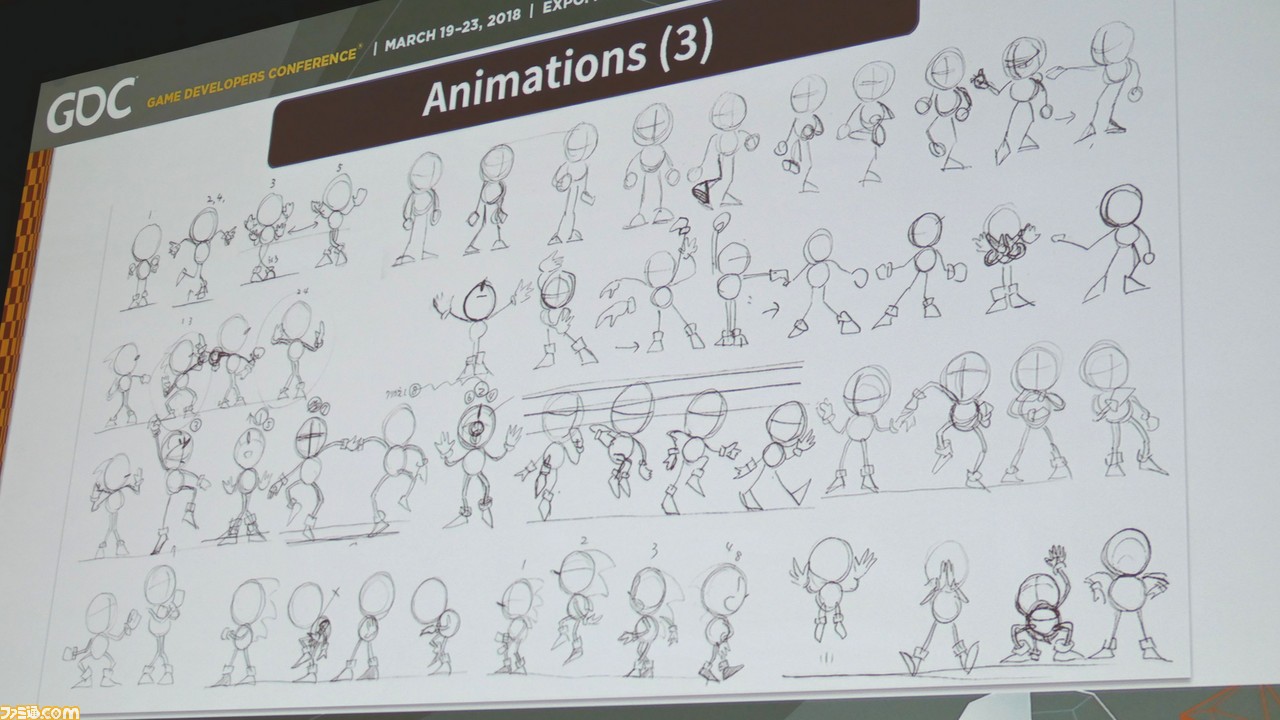

大島氏は、少ないパターンで動きをつけるために、まずはスケッチブックにたくさんアニメーションのアイデアを描き、「これはいけそうだ」と思ったものをドットで描いていったという。アニメの勉強をした経験はなかったため、さまざまなアニメをコマ送りで見て、参考にしたそうだ。

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』開発から得た教訓

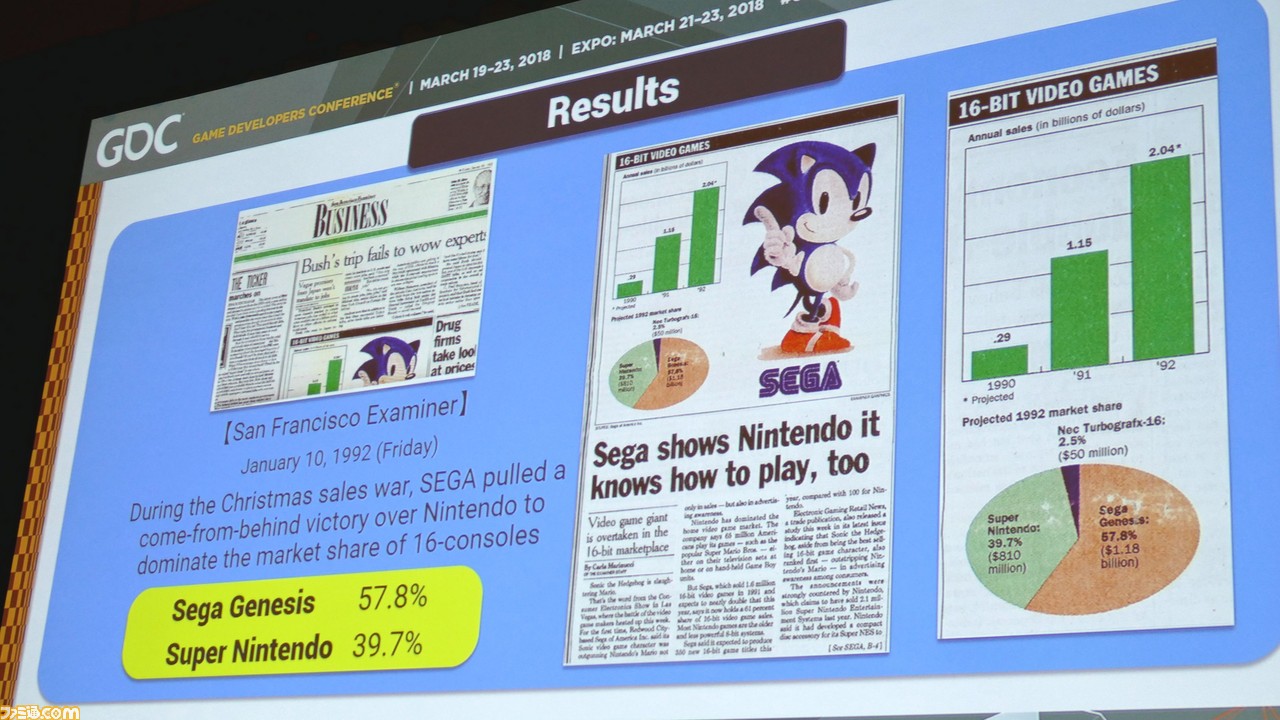

こうして作られた『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を武器に、セガは任天堂に勝負を仕掛けた。1991年のクリスマス商戦、任天堂は『スーパーマリオワールド』とスーパーファミコンをセットにして、199ドルで販売。一方セガは、メガドライブと『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』をセットにして、149ドルで販売。結果、狙い通りに北米市場において勝利を収めた。

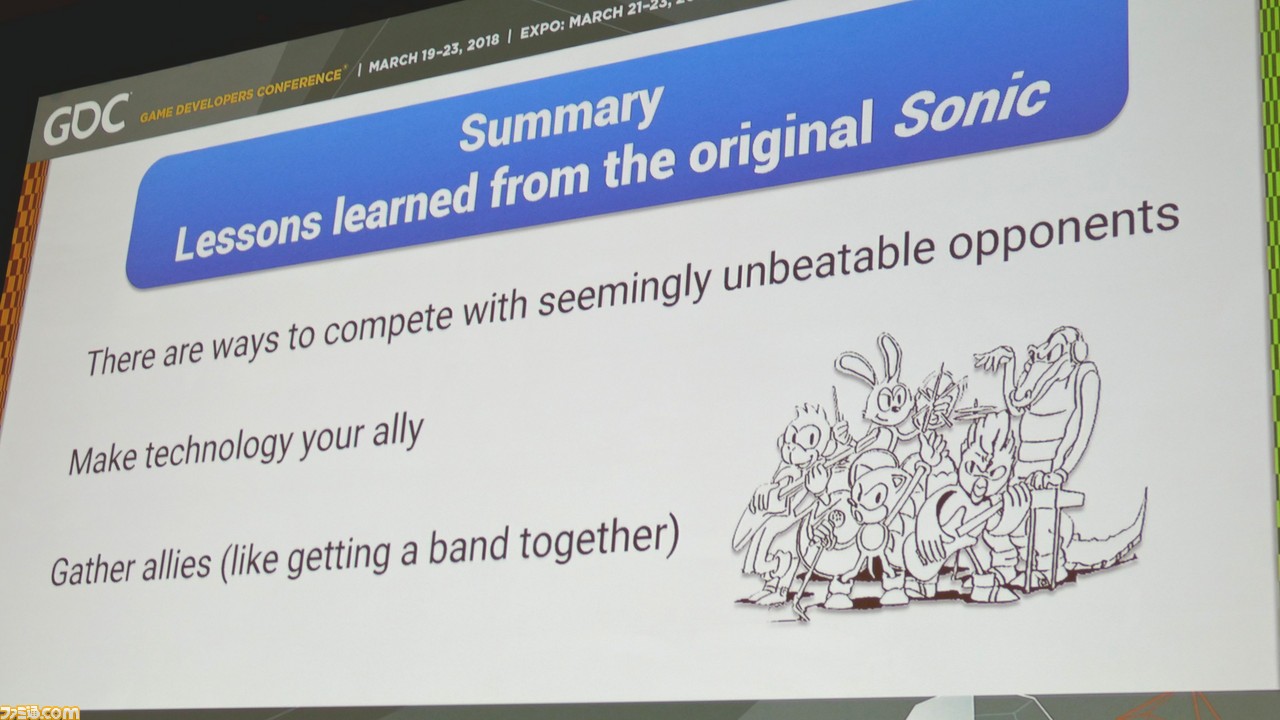

最後に両氏は、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を経て学んだ3つのポイントを挙げた。

・どんなに強そうに見える相手でも、戦う方法はある

・テクノロジーを味方につける

・仲間を集める

開発チームはバンドのようなもの。誰かがフレーズを弾いたら、それに別の誰かが新たなフレーズを乗せるように、自分ひとりだけでは想像できないものが生まれる……と安原氏。大島氏も、“中氏はもちろんのこと、さまざまな人(開発だったり、営業だったり)が集まったことが大きかった”と語る。セガを代表するキャラクターとなったソニックは、才ある人々が力を合わせることで誕生したのだと、改めて感じさせられるセッションだった。