『サマーレッスン』からキャラクタープレゼンスを学ぶ

ゲームだけでなく、あらゆる分野で、新たなビジネスの展開が期待されているバーチャルリアリティ(VR)。とはいえ、ユーザーに与える影響など、企業側が配慮すべきVRコンテンツの特性については、十分に知見が共有されている……とは言い切れないのも事実である。そんな現状について、当該分野を代表するクリエイターや研究者が集まり、これまでの経験や取り組み、そこから得た知見を紹介、議論するセミナー“VRビジネスを始める前に押さえておくべき6つのポイント”が、6月29日に東京ビッグサイトにて開催された。

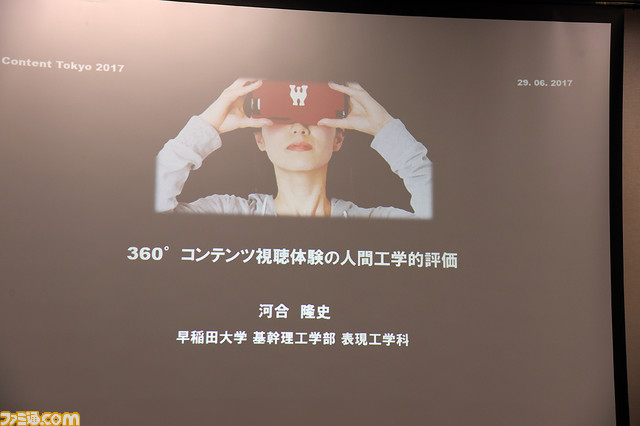

今回のセミナーに講師として出席したのは、秋山賢成氏(ソニー・インタラクティブエンタテインメント ソフトウェアビジネス部 次長)、玉置絢氏(バンダイナムコエンターテインメント 『サマーレッスン』プロデューサー/ディレクター)、河合隆史氏(早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 教授)の3名。

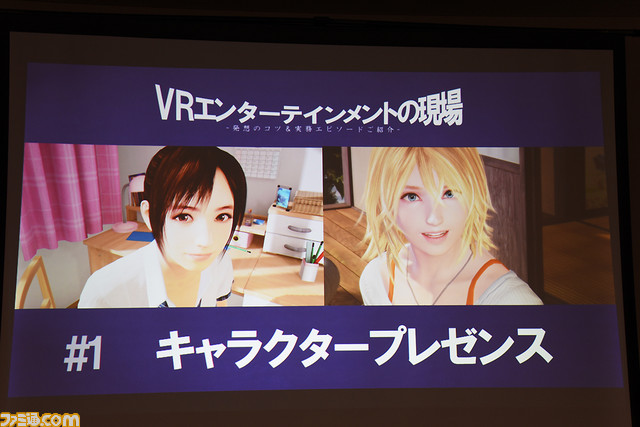

まずは玉置氏が、“これからVRに取り組む方向けのセミナー”として、1:キャラクタープレゼンス、2:アミューズメントVR、3:クロスモーダルという3つの切り口を提示。基礎を知らないまま開発に取り組むと、VRに適さないコンテンツができてしまう危険性について説明した。

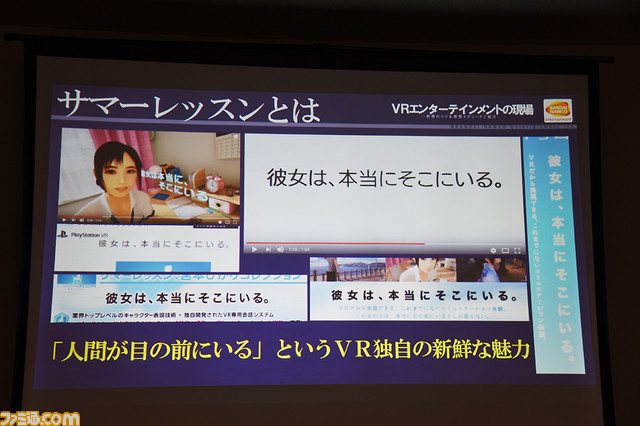

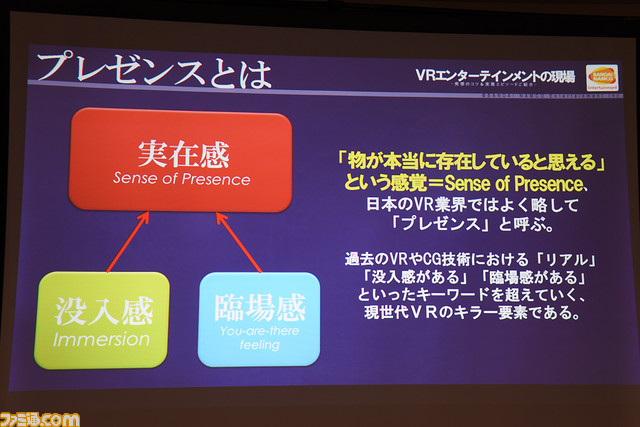

順に解説すると、キャラクタープレゼンスとは、本当に目の前に人物がいるかのように、VR空間での出来事を認識する感覚のこと。『サマーレッスン』を題材にしながら、VRコンテンツではとくに、実在感、没入感、臨場感が大事であることが説明された。

ちなみに、バンダイナムコエンターテインメントでは、プレイステーション VRの発表以前、Oculus Rift(オキュラスリフト)がゲームファンに認知されるようになる以前から、3DCGにより、キャラクターや物が本当に存在しているかのように見せる技術の研究が進んでいたという。その中心にいた玉置氏は、VRという映像表現を知った瞬間に、キャラクタービジネスとして成立することを確信。さっそく技術デモの開発に取り掛かり、昨年ついに商品化にいたったのが、『サマーレッスン』というわけだ。

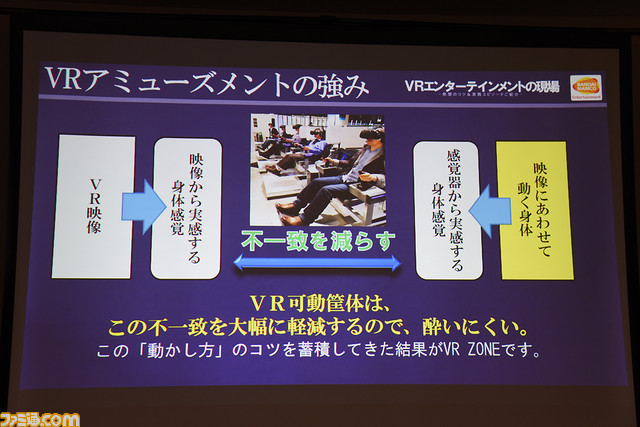

第2の切り口であるアミューズメントVRについては、7月14日にグランドオープンを迎える“VR ZONE SHINJUKU”内にあるアトラクションを例に挙げて解説。こちらは“最先端のVR技術”と“独自の体感マシン”の融合により、圧倒的な没入感を実現したVRエンターテインメント施設。映像に合わせてコックピット風の椅子が動き、ロボットを操縦している感覚が味わえる『VRシネマティックアトラクション アーガイルシフト』や、ボードに足を固定し、実際に体を動かすことでスキーを体験できる『急滑降体感機スキーロデオ』など、さまざまなアトラクションが楽しめるようになっている。

[関連記事]

・国内最大級のVR体験施設“VR ZONE SHINJUKU”のオープンに先駆けて実施された体験会の模様をお届け!!

・VRで遂にエヴァンゲリオンを操縦! 『エヴァンゲリオンVR The 魂の座』はギミック満載のコックピットがスゴイ

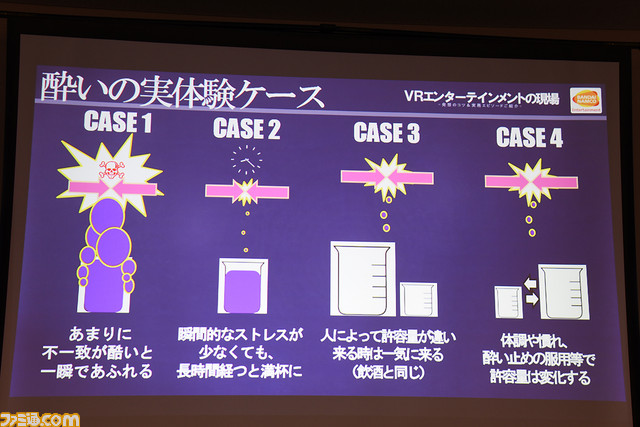

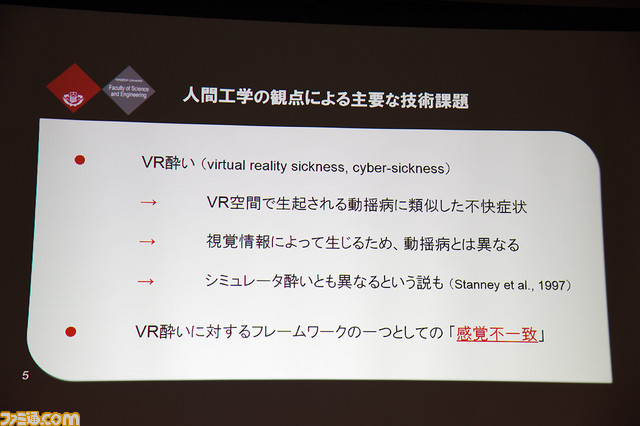

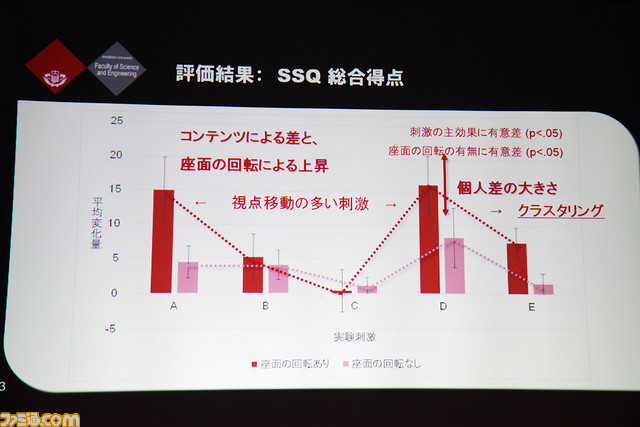

なお玉置氏は、これまでの開発の経緯から、いわゆる“VR酔い”とは、VR空間の映像と、それを見る人の身体感覚の不一致により生じるストレスが、最大の原因であると分析。だからこそ、映像とともに実際に体を動かすこれらのアトラクションは、VR初心者にこそオススメのコンテンツなのだそうだ。また、ストレスの溜まりかたや許容量には個人差があり、数分のプレイで限界になる人もいれば、時間をかけて少しずつ溜まっていく人もいるという。そうした点にも注意を払い、幅広い層がプレイしやすい映像を心がけることも、開発陣には重要なポイントであると語った。

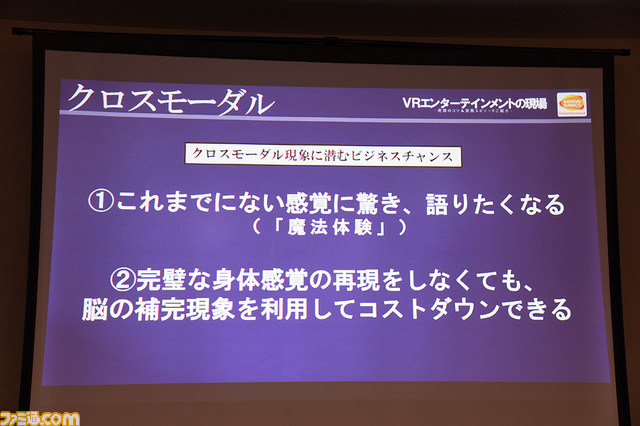

そして、3つ目の切り口であるクロスモーダルとは、映像内でキャラクターに接近した際、脳が本当に触れたような感覚や、体温、吐息などを感じる現象のこと。こちらでも『サマーレッスン』を例に、本作をプレイしたユーザーから、「実際にヒロインに触れられた感覚を体験した」という声が多数届いていることが明かされた。冷房の風を吐息と感じたり、真夏の映像を見ることで体感温度が上がったように感じたりと、五感を刺激することで、脳はクロスモーダルを起こしやすくなるそうで、そうした“身体感覚をジャックされた経験”は、強烈に記憶に残るという。また、そうした経験をした人は、他人にも話したくなる傾向が強いそうで、これはプロモーションの観点から見ても、非常に重要なポイントと言える。これら3つの要素を念頭に置きつつ開発に取り組むことが、VRコンテンツには重要である……との結論で、講義は終了した。

“酔い”のケアこそ、VRコンテンツにはもっとも重要

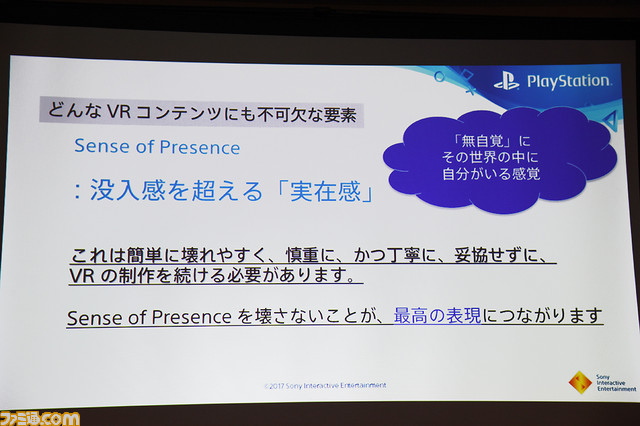

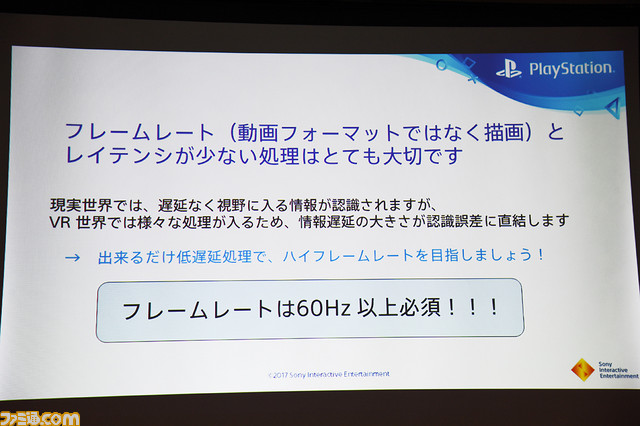

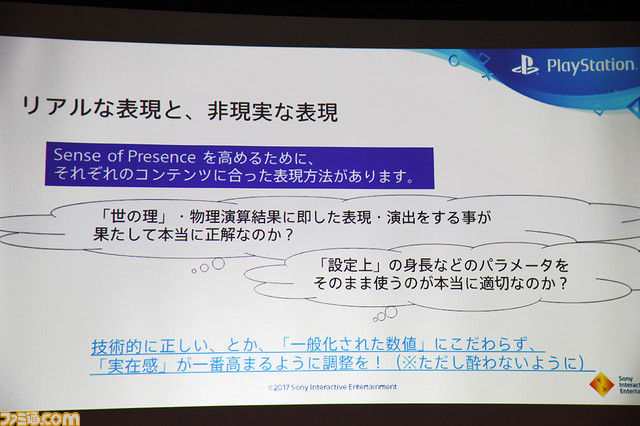

続いて秋山氏は、1:センス オブ プレゼンス、2:酔い、3:VRの世界の中のできごと、4:インタラクション VS ノンインタラクションという、4つの議題を提示。まずはセンス オブ プレゼンス(物が本当に存在しているように感じる感覚)について、情報遅延の大きさは、そのまま認識誤差に直結すると解説。映像開発時、フレームレートは60Hz以上が必須で、この感覚を壊さずにユーザーに提供することが、VRコンテンツにとっては最重要であると説明された。

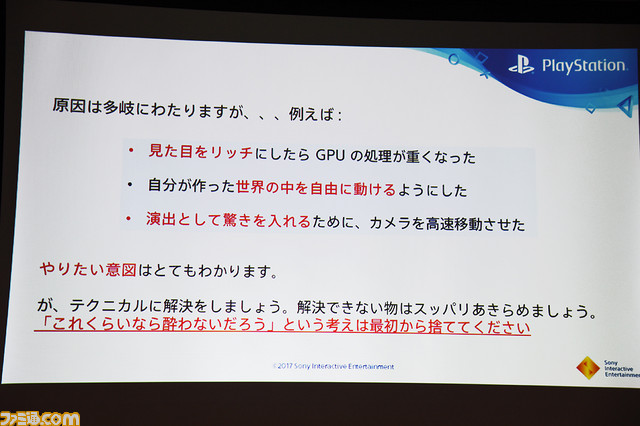

また、“酔い”に関しては、VRを体験した際、一度でも酔いを経験してしまうと、2回、3回とスムーズに遊んでもらえなくなる危険性を示唆。だからこそ、開発者は十二分に注意を払い、酔いが起こらないよう、徹底したケアを行う必要があると説明された。そして“VRの世界の中のできごと”としては、玉置氏同様、映像と身体感覚の不一致は酔いの原因になるため、双方を近づけるための施策が重要であると解説。

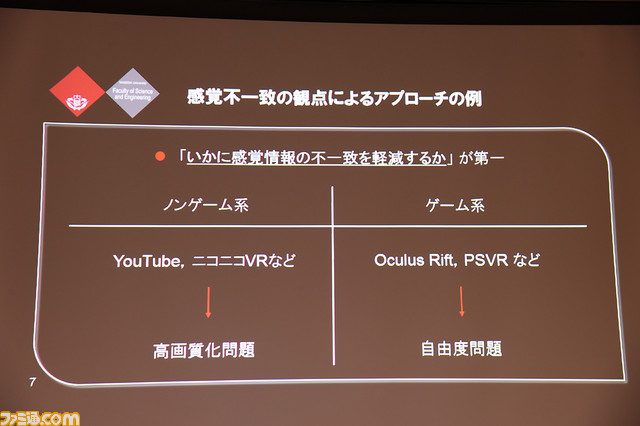

インタラクション VS ノンインタラクションという切り口では、まず始めに、これまでのゲーム文脈では、仮想世界に夢中にさせるためには、インタラクション要素が不可欠であったと説明。しかし、ノンゲームやVR動画など、あまりゲームをプレイしないユーザー向けのコンテンツでは、過剰に能動的なインタラクションは避けたほうが、逆に気持ちを取り込みやすい……という、意外な事実が発表された。

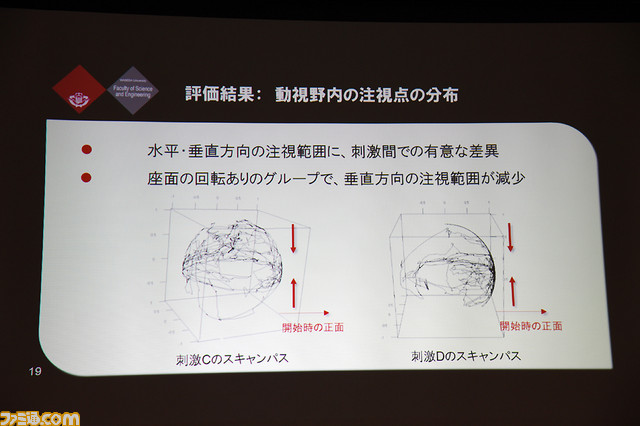

玉置氏、秋山氏の講義に続き、最後は河合氏が登壇。1:コンテンツの分析、2:数値的な枠組み、3:コンテンツの評価、4:利用環境、5:個人差、6:感覚入力としての枠組みという、VRビジネスに必要な6つのポイントを提示したうえで、“360°コンテンツ視聴体験の人間工学的評価”と題した研究成果を発表。独自の研究・調査に基づき、感覚不一致の理由や酔いの軽減方法なども説明され、参加したVRコンテンツ開発者にとって、じつに有意義なセミナーとなった。